Ася Кравченко: «По-прежнему хочу оставаться на территории радости»

Ася Кравченко появилась в детской литературе как автор честный до сюрреализма. Искренность в её повестях напоминает полотна Марка Шагала: персонажи до такой степени обычны, что их жизнь органично превращается в фантастику. Которая, в свою очередь, тоже не кажется чем-то необычным. И это до боли перекликается с ощущением себя в юности.

Трудно сказать, насколько повзрослевшие подростки похожи на сегодняшних детей, но… как раз об этом и возникло желание поговорить с Асей, особенно после её книги «Вселенная. Новая версия», выпущенной издательством «Самокат».

Так получилась эта беседа — откровенный разговор двух детских, вернее, подростковых писательниц Аси Кравченко и Елены Соковениной: о любимых книгах, о взаимоотношениях поколений, о взрослении, системе координат и о многом другом.

Е.С.: Вот, скажем, та реальность, в которой Жека пишет книгу о конце света. Не собственную ли параллельную реальность автор одолжил своему герою?

А.К.: В какой-то мере, да, конечно. У меня конец света наступает постоянно, хоть я и вышла некоторое время назад из подросткового возраста. Вот в какой-то момент кажется, что просто всё. Но мне всё-таки полегче, чем Жеке. Есть за что зацепиться уже.

— За что зацепиться?

— За собственных детей, например. За какие-то простые обязанности, которые надо выполнять и не думать, иначе всех подведёшь. Дети — 19 и 9. У старшей апокалипсис уже прошёл. У младшей ещё не начался. Младшая вообще в мире с собой. И со мной. Начало «Вселенной» заимствовано у старшей.

— Ах вот как. Ты читаешь чужие дневники?

— Лежала тетрадка на столе. Открытая, беззащитная. Я случайно. Не читаю. Старательно не читаю. Не вмешиваюсь. Только если позовут.

— Само догнало, выходит?

— Именно догнало.

— Неужели судьба? В судьбу-то веришь?

— То верю, то не верю. В зависимости от того, что она преподносит. Иногда думаю, что она (судьба) ошиблась.

— А она ошибается?

— Ещё как. Иногда в мою пользу. Мне, например, очень везёт на встречи. В моей жизни случались такие люди, которые просто поворачивали меня в нужную сторону. Не специально. А как-то так получалось. И я думала: ну за что мне такое счастье?

— А если наоборот? Тот случай, когда судьба ошибается?

— Я очень долго болталась, не понимая, что мне нужно. Защитила диссертацию. Сейчас думаю: зачем? Это же несколько лет жизни. Ни разу не понадобилось. Я и по сей день болтаюсь. Было несколько работ, которые делали меня счастливой. Например, театральный журнал «Станиславский». И вот я с тех пор ищу-ищу что-то подобное…

Моя мама в детстве говорила, что мой процесс мышления похож на Винни-Пуховский. Когда мишка спускается по лестнице головой вниз: бум, бум, бум. У меня немножко бумкает. До сих пор. Это не очень удобно. А когда случается счастливая работа, то всё как-то выстраивается и становится понятно — зачем. Вот и книжки так вдруг возникают. Вдруг понятно, что хочется написать. Но это бывает редко. Очень хочу писать сценарии мультиков. Правда, пока никто не увлёкся моими идеями.

— «Вселенная» как раз мультик и напоминает. Ты её не видишь, случайно, как сценарий? Про журнал тоже расскажи. Для непосвящённых.

— Из «Вселенной» сейчас один автор пытается сделать пьесу. Но об этом пока рано говорить. Журнал был десять лет назад. Перед появлением на свет Ташика (моя вторая дочь). Я тогда пересмотрела, кажется, всё, что было в театре. По делу. Театр — тоже параллельная реальность, кстати.

— Кстати да. Книжка про Кабачка («Здравствуй, лошадь!»), да и про Жеку («Вселенная. Новая версия») — это ведь во многом тоже театр. Такая параллельная реальность. Так ведь?

— Ощущение, что всё вокруг как-то неправильно, у меня появилось очень рано. Бабушка называла меня «свирепка». Мама говорит, я, едва проснувшись, начинала орать так, что дребезжали стёкла и всё падало из рук. От крика у меня появилась вертикальная складка на лбу. Месяца в два. Всё было не так! Со временем я замолчала. Просто неудобно каждый раз говорить одно и то же. Всё было уныло и буднично. Дом, уроки, сходить за хлебом. А мне хотелось чего-то необыкновенного. Сейчас пишу про своё детство. Стараюсь быть честной. Не то чтобы я прирождённый оппозиционер. Просто пытаюсь удержаться на территории радости.

— Так, а вот жанфутизм — твоё? Или это то, что тебе на самом деле недоступно? (Жанфутизм — шутливая философия Жекиного дедушки из книги «Вселенная. Новая версия», от французского «je m'en fous» — «мне всё равно».)

— Моё! Только не всегда. Бегаю, свирепею, на всех ору. А потом — раз! — и отпускает. Надо посмотреть из космоса. И всё такое маленькое, красивое, подробности уже не важны. Общая картинка из космоса меня устраивает в такие моменты. А потом снова как накатит: мы живём в какое-то людоедское время. Хотя я не уверена, что когда-то где-то было по-другому. Так что это большая задача: примириться с тем, что есть, и прижиться, найти какой-то смысл.

— В том-то и дело. Вряд ли было. И вряд ли будет. Поэтому и нужен этот взгляд из космоса. Ты знаешь, это ещё похоже на такой посыл: мир надо уметь прощать. Хотя, конечно, в большей мере это про здоровый пофигизм. Но ведь одно и то же, нет?

— Прощать — не пофигизм. Это такое большое дело. Понять, что даже самое ужасное человек сделал потому-то и потому-то. И, может, он даже не хотел. Пофигизм — умение выключиться. Что тоже важно. Хорошее это умение — вовремя выключаться.

— А есть разница, чего он хотел? Всё равно ведь сделал. Ну, то есть, понятно, что иногда есть, иногда нет. И вот тут, на мой взгляд, как раз и есть смысл уметь вовремя выключиться. Когда на ситуацию не можешь повлиять — это про жанфутизм?

— Пожалуй. Но есть ещё жизненно важные задачи — примириться и встроиться. Про Жеку как раз всё понятно. У него за ту неделю, когда мы его видим, выстраивается система координат. Система координат очень важна. И она может определиться раз и навсегда одним днём.

В связи с этим я думаю о большом мастере — режиссёре Каме Гинкасе. В шестинедельном возрасте он попал в Каунасское гетто. Там погибли почти все его родственники. Через полтора года те, кто выжил, сумели выбраться. Где-то я читала, что Кама помнит, как мама сунула его в руки посторонней женщине со словами: «Заберите своего ребёнка!» Так он и выжил. Но эти ранние воспоминания и это событие, мне кажется, определили всё его творчество. Смерть присутствует в каждом его спектакле так же просто и естественно, как прочие герои. Это его измерение. Его система координат. Что-то я совсем про невесёлые вещи говорю.

— Но ведь смерть — измерение для всего. Мы не получим радости от жизни, если в наших мыслях не будет смерти. Дуализм. Ну, знаешь, как древние греки говорили: самая весёлая комедия построена на трагедии.

— Мне кажется, в нашей культуре смерть не воспринимается как что-то естественное. Мы от неё отгораживаемся.

— Для живого человека, для радостного человека она и не будет естественной. Она естественна, да. Но её так воспринимает человек, который мучается и ждёт избавления. Мы ведь все хотим оставаться на территории радости.

— Мы немножко птички. И живём всё-таки без смерти. Или как будто смерти нет.

— Нет, не так. Вот смотри: в самые чёрные минуты у меня появляется ощущение, что мысли о смерти бодрят. Потому что, даже если всё совсем-совсем плохо, рано или поздно оно кончится. А пока оно кончится… я, может, успею всё починить. Поэтому в каком-то смысле её нет. Пока её нет, есть я. Когда она придёт, меня не будет.

— Я успею всё починить — здорово. Правда, накапливается то, что нужно чинить.

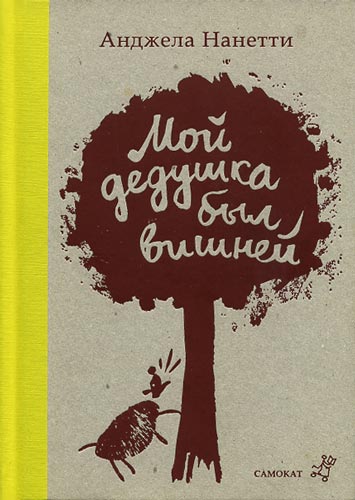

— Да, но ведь Жека теряет дедушку. Это и создаёт ужас смерти: страх потерять любимого человека. Дедушка умирает, но это такой светлый момент — через него Жека взрослеет. Как бы сам немного становится им. Наследует. Так что это преемственность. Я тут читала в чьём-то личном отзыве: ах, мол, как надоели в детских книгах эти крутые старшие родственники. Но ведь именно в детских книгах они не просто могут, а должны быть. Это умение справляться с мыслями о неизбежном, проживание опыта потерь, понимание, что дорогие нам люди живут внутри нас. Ну, вот есть такая книга «Мой дедушка был вишней». Я её как раз за это очень люблю. И мне «Вселенная» чем-то её напомнила.

— «Мой дедушка был вишней» — очень хорошая.

— Подростку, даже нет — ребёнку, очень важно, на мой взгляд, где-то почерпнуть этот опыт. Потому что родителям трудно говорить с детьми о таких вещах. И ещё мне кажется, что посторонний взгляд, взгляд со стороны — он тоже очень нужен. Это уже момент, когда человек научается получать информацию из окружающего мира и использовать.

— Опыт смерти? Осознание?

— Проживания потери. И осознание.

— Я вот про что думаю: сейчас время, когда ребёнку, наконец, не отказывают в сложности.

— Да, и «Вселенная» как раз об этом. Другие книги тоже появляются. Хочется сказать, появляются снова. Мне кажется, был такой период, когда ребёнка или подростка стремились изобразить как можно проще. Из-за родительской истерии авторы струсили: как бы чего не вышло. Сейчас появилось ощущение, что мы возвращаемся к нормальному, здоровому, объёмному восприятию. Мракобесие остаётся где-то в своём углу. Кстати, вот. Мне почему-то финал «Вселенной» показался грустным в том смысле, что человек уже замахнулся на что-то большое, невероятное — вот прямо-таки мир изменить! — и вот как бы… как бы принял жизнь такой, какая она есть. И очень возможно, выросший Жека станет таким же, как все взрослые. Будет требовать от своих детей такого же совершенства, какого требуют от него самого его родители. Это потому, что мне сорок?

– Отчасти поэтому.

(Смеёмся обе).

— Меня в детстве раздражали детские книги. Прямолинейностью. Однозначностью. Почти всегда сразу было понятно, к чему автор клонит.

— И даже в чём-то наивностью.

— Ну да. Детям отказывали в самостоятельности. Мы уже всё придумали — бери, пользуйся. Давай-давай, вписывайся. Вот они — правила. Но дальше — ни-ни.

— Было ощущение захваченного взрослыми мира. Взрослыми, которые — ну, будем честны — не очень похожи на то, чему хочется подражать. Про вписывайся — это именно то, что бесило меня. И то, почему я стала писать.

— И меня!

— Мне хотелось не только других героев, но и другой позиции взрослых.

— Но их же не переделаешь! Они же уверены, что правы, эти взрослые! Герои — дети — кажется, всегда были принимающей стороной. Брали, что дают. Для общества это, наверное, удобно. О! Мне кажется, мы нащупали очень важную вещь. Дело в том, что сами писатели, те, кто пробивался, были хорошо вписаны в эту реальность. А сегодня все, кто пишет для детей, — маргиналы. Я отчётливо чувствую себя маргиналом, а ты?

— Как тебе сказать. Да. Но дело в том, что когда у меня была первая публикация, а это было на фестивале «ДЕТГИЗа», я приехала из Риги в Питер, никого не зная, кроме жюри фестиваля — редакции моих любимых в детстве журналов, и было ощущение возвращения домой.

— Кто-то говорил — кажется, Марина Бородицкая — что детская литература — бомбоубежище.

— А вот во внешней среде — там да, там я отчётливый маргинал, бунтовщик, подстрекатель и вообще, как нас однажды назвали, диктатор порока.

(Хохот).

— Детская литература — та самая параллельная реальность. Одна из. В которой можно жить.

— Или хотя бы поговорить. Поспорить.

— «Диктаторы порока» — это смешно, конечно, очень. Собрались невротики — и что-то диктуют про порок. Яркая картинка!

— «У вас герой курит!»

— У меня, кстати, «Сказки старого дома» помечены знаком «12+». Потому что там ребёнка учат пить хорошее вино. А «Вселенная» — «6+». Наверное, пропустили там про голую девочку.

— Я тоже пропустила про голую девочку.

— Жека рассуждает: «Люди ходят в кино и театры, смеются, дарят друг другу подарки, целуются и, в конечном счёте, оказываются вместе голыми. Кстати, если все люди — химические реакции элементов, из которых они состоят, то какой из химических элементов виноват в том, что он, Жека, захочет увидеть её голой? А если не захочет?»

— А! Ну да, конечно, в том-то и дело, что тут ведь не про голую девочку. Тут про такое, что ли, навязывание обществом определённых моделей поведения. Вот человек входит в подростковый возраст, и взрослые с частью ровесников уже потирают руки: а-а-а, вот ты сейчас начнёшь пить, курить, развратничать! Давай-давай! А человек и подумать-то об этом не успел. Потому что, скажем, у него свои мысли-чувства-планы. И потому, что как бы ни навязывалась мысль о том, что секс — ну, это такое простое физиологическое дело, как пописать, — нет, это не так. Что и видно из этого отрывка. Это значит, что невозможно с кем попало. Кстати, вот по этой причине я не воспринимаю всякие западные постулирования «простой позиции». Это глупая позиция. Позиция теоретика, скажем так. Вот и выходит, что подростку как бы навязываются пороки. Как это звучало в 1980-е: «Вы смотрите на нас грязными глазами». Что-то вроде этого. Именно пороки, потому что «без любви всё — грех». Я, кстати, атеистка, но в эту позицию верю всей душой.

— Подростки — я вспоминаю не только себя и тех, с кем дружила, — обычно в этом плане очень трепетны. И уж кто боготворит женщину — так именно подросток, который ни разу с женщиной не был. И очень жаль, когда всё становится обыденным и знакомым. Будто Шагал летел-летел над городом, и приземлился, и… пошёл в учреждение, и там сидят тётки.

Я вообще верю подросткам и немножко побаиваюсь их суждений. Они как раз самые тонко чувствующие. Их невозможно обмануть.

— Я сейчас преподаю подросткам креативное письмо — они ещё более трепетны, чем мы в их возрасте. Одна девочка вполне серьёзно сказала, когда мы разрабатывали сюжет: после смерти любимого человека заводить другого — предательство. Ты знаешь, она права на самом-то деле. Я помню, как в годы моей юности СМИ судорожно переделывали подростков (нас) в таких ого-го каких сексуально раскрепощённых! И сколько горя у нас потом было. И сколько я думаю — все эти годы — зачем я повелась. Глупо как. Время потеряно, полжизни растрачено на глупости. Так вот, я хочу сказать, что нынешние ребята как-то умнее. Они прочнее стоят на своих позициях. Более резистентны, что ли. Это вот я очень в них ценю. Мы об одном, да?

— Об одном. То есть тебе можно было что-то навязать? Я-то была просто упёртой. И как только на меня давили, начинала брыкаться.

— Да, хотя я всю жизнь иду против течения. Ты понимаешь, у человека должно быть то, что он любит. Любимое дело. Я про это почти все свои книги пишу. И делаю это именно потому, что у меня в юности была такая позиция романтическая. Мне казалось, что вот придёт любовь и сделает меня счастливой. А она не придёт к тому, кто её ждёт, потому что ему, знаешь, делать нечего. Любовь не заменит весь мир. Она как зеркало — если нечего в тебе отражать, ничего и не отражает. И вот поэтому я не могла переносить одиночества. Во мне пока ничего не появилось, а очень хотелось, чтобы рядом был человек. А его не было. А я, в общем, очень ярко видела свою в этом смысле судьбу (забегая вперёд: была права). И когда её не случилось (она случилась гораздо позже), у меня опустились руки. Я решила, что всё выдумала. Сдавала позицию за позицией. А потом, уже взрослой, поняла, насколько же в 8-10-14 была умнее себя в 15-16-18.

И вот теперь мне очень бы хотелось как-то донести это до девочек. Вернее, так — до людей. Потому что ты знаешь, эти мечты — это не мечты. Не иллюзорная реальность по глупости и неопытности. Это то, что в нас главное. И это нельзя никому отдавать. Поэтому для меня финал «Вселенной» такой пронзительный. Я почти уверена, что со временем в Жеке останется очень мало от этого яркого, трепетного, всё замечающего человека. Ты меня утешишь на этот счёт или как?

— А куда оно денется? Он такой и есть — сложный, ранимый, тонко чувствующий. И его не переделать. Мне кажется, дед его был таким же. Жека будет хорошим человеком. Жаль, что это не профессия.

С Асей Кравченко беседовала Елена Соковенина