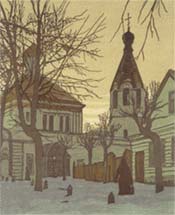

Весенняя Москва начала XX в.

Иван Алексеевич Бунин с присущей ему поразительной силой воплощения воскрешает Москву начала XX века, город, в котором уже слышен ускоряющийся ритм нового времени, но ещё живёт и старина.

Стихотворение «Москва» приводится по изданию: Бунин И.А. Несрочная весна: Стихотворения; Избранная проза. — М.: Школа-Пресс, 1994. — С. 70.

Отрывок из рассказа «Далёкое» взят из книги: Бунин И.А. [Избранное]. — М.: Мол. гвардия, 1991. — С. 220-222, 224-225.

МОСКВА

|

Здесь, в старых переулках за Арбатом, |

|

ДАЛЁКОЕ

(отрывок из рассказа)

<…> Ах, весна, весна! Всё дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

<…> Ах, весна, весна! Всё дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далёкой московской весной этот обман был особенно сладок и силён — для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму.  А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать её как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать её как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора!  И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на лёгких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актёра, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И всё близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нём по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. <…>

И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на лёгких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актёра, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И всё близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нём по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. <…>

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролётки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни… День за днём жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников её… <…>

(хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни… День за днём жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников её… <…>

И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарён вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хороши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москатели Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, — ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования… <…>

Амбуаз. 1922

…В старых переулках за Арбатом — действительно, был «совсем особый город», живший более «по-деревенски». Рядом с Арбатской площадью, на которой, как на сцене исторического театра, разыгрывались важнейшие события нашей истории, приютились старинные дома, окружённые садами. В лабиринте переулков, как нигде в Москве, сохранились и усадьбы, и чудесной красоты церкви, и названия, по которым можно прочесть историю города, его жителей и даже топографию этих мест. Серебряный, Денежный, Плотников, Кривоарбатский… Песковские, Власьевские, Кисловские переулки… О каждом из них, о жизни здесь, идущей уже седьмой век, можно написать научные труды и авантюрные романы.

Кречетниковский переулок (по соседству с Большой Молчановкой), запечатлённый на гравюре И.Павлова, напоминает о царском Кречетном дворе, где в XVII веке выращивали и обучали птиц для государевой охоты.

У Мюра-Мерилиза — «Мюр и Мерилиз», первый русский универсальный магазин, построенный в 1909 году по проекту архитектора Р.И.Клейна. Стилизованное под готику здание в советское время было перестроено и получило название ЦУМ (Центральный универсальный магазин).

С новым Страстным — автор имеет в виду Страстной бульвар, называвшийся так по Страстному женскому монастырю, стоявшему рядом на Страстной площади (ныне Пушкинской).

«Северный Полюс» — гостиница, в которой жил герой рассказа.

Звенели конки — конно-железная городская дорога была проложена в Москве ещё в 1872 году. Один вагон по рельсам тянула пара лошадей: на подъёмах в гору подпрягали ещё пару. В 1885-м дорога уже проходила по Бульварному кольцу, Садовому кольцу, от центра города к окраинам. К 1911 году конка была заменена трамваем.

«Прага» — знаменитый московский ресторан, открытый в 1902 году (архитектор Л.Кекушев). Великолепные залы, зимний сад на крыше, самые лучшие повара привлекали в ресторан избранную публику — художников, литераторов, музыкантов. Бывали здесь А.Куприн и И.Бунин.