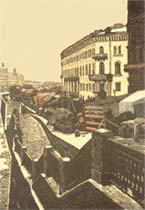

Солнечный день в конце зимы, 1880 г.

ПОСТНЫЙ РЫНОК

(глава из книги «Лето Господне»)

Велено запрягать «Кривую», едем на Постный Рынок.

Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и её очень уважают. <…> …Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и лёгкую сбрую, на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, тёмно-гнедая с проседью; по раздутому брюху — толстые, как верёвки, жилы. Горкин даёт ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «там его Антон на руки возьмёт, встретит… а то ещё задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат — «теперь, рысаки, держись!». А Антип всё не отпускает:

…Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и лёгкую сбрую, на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, тёмно-гнедая с проседью; по раздутому брюху — толстые, как верёвки, жилы. Горкин даёт ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «там его Антон на руки возьмёт, встретит… а то ещё задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат — «теперь, рысаки, держись!». А Антип всё не отпускает:

— Ты, Михайла Панкратыч, уж не неволь её, она знает. Где пристанет — уж не неволь, оглядится — сама пойдёт, не неволь уж. Ну, час вам добрый.

Едем, постукивая на зарубках, — трах-трах. Кривая идёт ходко, даже хвостом играет. <…>

…Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают в лёд ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет, Кривая идёт ходчей. Горкин доволен — денёк-то Господь послал! — и припевает даже:

|

Едет Ваня из Рязани, |

На Кривую подмигивает, смеётся.

|

Кабы мне таку дугу, |

У Канавы опять станция-Петушки: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая-Чудотворца, у Каменного моста: прабабушка свечку ставила. На Москве-реке лёд берут, видно лошадок, саночки и зелёные куски льда, — будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, ещё бескрестный, — великий Храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.

У Канавы опять станция-Петушки: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая-Чудотворца, у Каменного моста: прабабушка свечку ставила. На Москве-реке лёд берут, видно лошадок, саночки и зелёные куски льда, — будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, ещё бескрестный, — великий Храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.

— Стропила наши, под кумполом-то, — говорит к Храму Горкин, — нашей работки ту-ут..! <…> Во всех мы дворцах работали, и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все соборы собрались, Святители-Чудотворцы… Спас-на-Бору, Иван-Великий, Золота Решётка… А башни-то каки, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жёг, а наш Кремль всё стоит. И довеку будет. Крестись.

На середине моста Кривая опять становится.

— Это прабабушка твоя Устинья всё тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая всё помнит! Поглядим и мы. Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам всё понятие… все соборы покажу, и Честное-Древо, и Христов Гвоздь, всё будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-Колокола покажу, и Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-Град прислал. Самое наше святое место, святыня самая.

Весь Кремль — золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там — Святое, и нет никого людей. Стены с башнями — чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо. Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют — священным светом. Всё — в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.

Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют — священным светом. Всё — в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном.

Что во мне бьётся так, наплывает в глазах туманом? Это — моё, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и эта моя река, и чёрные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов… — были во мне всегда. И всё я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен… когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат… — всё помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны… всё мнится былью, моей былью… — будто во сне забытом.

Мы смотрим с моста. И Кривая смотрит — или дремлет? Я слышу окрик, — «ай примёрзли?» — узнаю Чалого, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где, под самым Кремлём несутся, по ухабам! Мне стыдно, что мы примёрзли. Да что же, Горкин?.. Будочник кричит — «чего заснули?» — знакомый Горкину. Он старый, добрый. Спрашивает-шутит:

— Годков сто будет? Где вы такую раскопали, старей Москвы-реки?

Горкин просит:

— И не маши лучше, а то и до вечера не стронет!

Подходят люди: чего случилось? Смеются: «помирать, было, собралась, да бутошника боится!» Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает — не желает. Говорят — «за польцимейстером надо посылать!».

— Ладно, смейся… — начинает сердиться Горкин, — она поумней тебя, себя знает.

Кривая трогается. Смеются: «гляди, воскресла!..»

— Ладно, смейся. Зато за ней никакой заботы… поставим, где хотим, уйдём, никто и не угонит. А гляди — домой помчит… ветру не угнаться! Едем под Кремлём, крепкой ещё дорогой, зимней. Зубцы и щели… и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нём кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним Святители, Москву хранили. Старые Цари в Архангельском Соборе почивают, в подгробницах. Писано в старых книгах — «воздвижется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», — рассказывал мне Горкин.

Едем под Кремлём, крепкой ещё дорогой, зимней. Зубцы и щели… и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нём кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним Святители, Москву хранили. Старые Цари в Архангельском Соборе почивают, в подгробницах. Писано в старых книгах — «воздвижется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», — рассказывал мне Горкин.

— А это — башня Тайницкая, с подкопом. С неё пушки палят, в Крещенье, когда на Ердань ходят.

Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносит гул. Черно, — до Устьинского моста, дальше.

Горкин ставит Кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица — живая, голубая. С казённых домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наёрзывают льдышки. На припёке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом, широком полушубке.

— На руки тебя приму, а то задавят, — говорит Антон, садясь на корточки, — папашенька распорядился. Лёгкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею… Лучше всех увидишь.

Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. Пахнет от Антона полушубком, баней и… пробками. Он напирает, и все дают дорогу; за нами Горкин. Кричат: «ты, махонький, потише! колокольне деверь!» А Антон шагает — эй, подайся! Какой же великий торг!

Какой же великий торг!

Широкие плетушки на санях, — всё клюква, клюква, всё красное. Ссыпаются в щепные короба и в вёдра, тащат на головах.

— Самопервеющая клюква! Архангельская клюкыва!..

— Клю-ква… — говорит Антон, — а по-нашему и вовсе журавиха.

И синяя морошка, и черника — на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!

— Вот он, горох, гляди… хоро-ший горох, мытый.

Розовый, жёлтый, в санях, мешками. Горошники — народ весёлый, свои, ростовцы. <…>

…А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят её в ведёрки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают — не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не надо. Огородник с Крымка суёт мне беленькую кочерыжку, зимницу, — «как сахар!». Откусишь — щёлкнет.

А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком. Антон даёт мне тонкий, крепкий, с пупырками; хрустит мне в ухо, дышит огурцом.

— Весело у нас, постом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили. Так, что ль?.. — жмет он меня под ножкой.

А вот вороха морковки — на пироги с лучком, и лук, и репа, и свёкла, кроваво-сахарная, как арбуз. <…>

А вон — соленье: антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках… Квас всякий — хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний — с имбирём…

— Сбитню кому, горячего сби-тню, угощу?..

— А сбитню хочешь? А, пропьём с тобой семитку. Ну-ка, нацеди.

Пьём сбитень, обжигает.

— По-стные блинки, с лучком! Грещ-щневые-ллуковые блинки!

Дымятся луком на дощечках, в стопках.

— Великопостныя самыя… сах-харныя пышки, пышки!..

— Гре-шники-черепенники горря-чи. Горря-чи грешнички!.. Противни киселей — ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, — сахарные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…

Противни киселей — ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, — сахарные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…

Везде — баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклёвывают серединки, склёвывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддёвке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, на баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.

— Во, пост-то!.. — весело кричит Мураша, — пошла бараночка, семой возок гоню! <…>

Ходят в хомутах-баранках, пощёлкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.

— Ешь, Москва, не жалко!..

А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. Малиновый, золотистый, — показывает Горкин, — этот называется печатный, энтот — стёклый, спускной… а который тёмный — с гречишки, а то господский, светлый, липнячок-подсед. Липовки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будочник гребёт баранкой, диакон — сайкой. Пробуй, не жалко! Пахнет от Антона мёдом, огурцом.

Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот — варенье. А там — стопками ледяных тарелок — великопостный сахар, похожий на лёд зелёный, и розовый, и красный, и лимонный. А вон, чернослив мочёный, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка, и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки, с ёлочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белёвская пастила… и пряники, пряники — нет конца.

— На-тебе постную овечку, — суёт мне беленький пряник Горкин.

А вот и масло. На солнце бутыли — золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное… Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.

Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зелёный, чёрные мужики, как куколки. А за рекой, над тёмными садами, — солнечный туманец тонкий, в нём колокольни-тени, с крестами в искрах, — милое мое Замоскворечье…

Детство Ивана Сергеевича Шмелёва прошло в Замоскворечье, на Большой Калужской улице (дом № 13). Тогда это была тихая окраина, хранившая обычаи и весь уклад старой Москвы. Каждую подробность этой жизни любимого города Шмелёв бережно хранил в памяти и перенёс в свою Главную Книгу — «Лето Господне», написанную уже на склоне лет в эмиграции.

Глава «Постный рынок» (с сокращениями) взята из книги: Шмелёв И.С. Лето Господне. — М.: АСТ: Олимп, 1996. — С. 37-44.

Спас-на-Бору — собор Спаса на Бору — древнейшее здание Москвы. Он был возведён при Иване Калите в 1330 году на месте деревянной церкви XIII века; ветхий храм, уже перестраивавшийся в XVI веке, в конце XVIII-го разобрали и снова выстроили по древнему образцу под руководством М.Ф.Казакова. В 1850-1860-х годах собор реставрировали и расписали заново. Храм Спаса на Бору стоял на Переднем Государевом дворе неподалёку от Теремного дворца. 1 мая 1933 года уничтожен.

Иван Великий — грандиозная кремлёвская колокольня и звонницы строились более ста лет — с 1505-08-го по 1624-й год. Три с половиной столетия (до середины XX века) это было самое высокое сооружение Москвы (81 метр) и долго служило дозорной башней. В первом ярусе колокольни проходит каменная лестница; во втором и третьем — металлическая винтовая. Многие поднимались на колокольню, чтобы полюбоваться замечательным видом на Москву, открывавшимся из самого сердца города. Потрясённый этим зрелищем, написал свою «Панораму Москвы» юный М.Ю.Лермонтов. «Иван Великий», устоявший во всех войнах и потрясениях, стал одним из символов России. По праздникам ни в одной церкви не начинали звонить, пока не загудит большой колокол с Ивановской колокольни.

Золота Решётка — так произносит простой мастеровой Горкин название храма Спаса за Золотою решёткой (1682). Это была домовая церковь московских государей, примыкавшая к Теремному дворцу в Кремле. Из дворца на Боярскую площадку вела лестница, украшенная золочёной решёткой. Отсюда, вероятно, и прозвание церкви, официально носившей имя Верхоспасского собора.

Царь-Колокол — гигантский колокол весом около 200 тонн, украшенный чеканными изображениями святых и царей и надписями: «Лит сей колокол из меди прежнего осьми тысяч пуд колокола, пожаром повреждённого, с прибавлением материи двух тысяч пуд, от создания мира 7241, от Рождества же по плоти Бога Слова 1733». И этот колокол также был повреждён во время сильного пожара в Кремле в 1737 году. Его подняли из ямы и установили на постаменте у подножия колокольни Ивана Великого вместе с отколовшимся от него осколком уже в царствование Николая I. Никогда не звонивший Царь-колокол ценен как образец художественного литья и мастерства литейщиков Ивана и Михаила Моториных.

Башня Тайницкая, с подкопом — самая старинная из девятнадцати башен Московского Кремля. Итальянский архитектор Пьетро Антонио Соляри заложил её первой из новых кремлёвских башен — в 1485 году. Под башней, охранявшей Кремль с южной стороны, откуда чаще всего грозили Москве кочевники, был тайник и подземный ход. Впоследствии именно Тайницкая башня больше всего волновала воображение москвичей, связывавших с ней легенды о кладах, погребённых в подземелье узниках и т.д. Известный историк и археолог И.Я.Стеллецкий считал, что где-то под Тайницкой башней скрыта легендарная библиотека Ивана Грозного.

Сбитень — старинный русский напиток заваривали с мёдом и пряностями и пили горячим.

Изюм кувшинный — изюм в гроздьях.