НЕОКОНЧЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

О книге

14 сентября 2003

Затерянные в амазонской сельве древние города и погребенные сокровища, индейцы и дикие звери, кораблекрушения и смертельные болезни, словом, стандартный набор любого авантюрно-приключенческого романа. Однако «Неоконченное путешествие» Перси Гаррисона Фосетта, изобилующее всем вышеперечисленным и еще многим не упомянутым, вовсе не роман. Это документ, свидетельство очевидца и участника всех событий. Впрочем, книга эта столь необычна, что прежде, чем сказать несколько слов о ней, стоит задержать ваше внимание на человеке, ее написавшем.

Затерянные в амазонской сельве древние города и погребенные сокровища, индейцы и дикие звери, кораблекрушения и смертельные болезни, словом, стандартный набор любого авантюрно-приключенческого романа. Однако «Неоконченное путешествие» Перси Гаррисона Фосетта, изобилующее всем вышеперечисленным и еще многим не упомянутым, вовсе не роман. Это документ, свидетельство очевидца и участника всех событий. Впрочем, книга эта столь необычна, что прежде, чем сказать несколько слов о ней, стоит задержать ваше внимание на человеке, ее написавшем.

Итак, Перси Гаррисон Фосетт (1867-1925?). Офицер армии Британской империи. Артиллерист и топограф. Последняя специальность ему очень пригодилась, когда в 1906 году правительство Боливии решило уточнить границы, отделяющие страну от соседних Перу и Бразилии, и обратилось с просьбой в английское Королевское географическое общество прислать соответствующего специалиста. Выбор пал на Фосетта, тогда тридцативосьмилетнего майора, выносливого и крепкого, легкого на подъем и изобретательного. Он дал свое согласие сразу же.

Восемь экспедиций в самые глухие районы дикой амазонской сельвы, куда прежде не ступала нога белого человека, — это восемь экспедиций Перси Гаррисона Фосетта в ад. Порой казалось, сама природа восставала против чересчур самонадеянных попыток людей открыть ее тайны. Реки превращались в бурные всесокрушающие потоки, болота раскидывались на десятки и сотни километров, тропический лес кишел дикими животными, которые рассматривали человека как желанную добычу, но сами оставались для него недосягаемы. Людей одолевали постоянный голод, нескончаемые болезни, глухое отчаяние. Фосетт неоднократно терял спутников и сам не раз находился на краю гибели. Но судьба хранила его. Он возвращался, стирая с карты Южной Америки белые пятна одно за другим. Так было вплоть до последней роковой экспедиции 1925 года, в которую Перси Фосетт отправился со своим повзрослевшим к тому времени сыном Джеком и его школьным товарищем Рэли. На сей раз они уходили на поиски затерянного в сельве древнего индейского города. Легенды о нем, «верные» или почти верные сведения, на которые англичанин постоянно наталкивался во время своих экспедиций, старинная рукопись, извлеченная из недр библиотеки Рио-де-Жанейро, наконец, мистические откровения неких психометристов о гибели Атлантиды и исходе части ее населения на берега Южной Америки — все это складывалось для Фосетта в неопровержимое доказательство существования древней еще доинкской цивилизации. Он признавался: «…я ставил своей целью поиски культуры более ранней, чем культура инков…У всех наиболее развитых индейских племен были сказания о существовавшей когда-то на востоке великой цивилизации, народе, который мог бы быть предшественником инков, и даже о таинственных людях, построивших гигантские сооружения, остатки которых нашли пришлые инки и стали считать своими».

«…я ставил своей целью поиски культуры более ранней, чем культура инков…У всех наиболее развитых индейских племен были сказания о существовавшей когда-то на востоке великой цивилизации, народе, который мог бы быть предшественником инков, и даже о таинственных людях, построивших гигантские сооружения, остатки которых нашли пришлые инки и стали считать своими».

Как легко сейчас, вооружившись данными современной науки, упрекать Фосетта в юношеском романтизме и ограниченности знаний. Однако в начале XX века многие серьезные ученые выдвигали куда более «романтические» гипотезы.

Но не об этом сейчас речь.

Вернемся к тому, что последняя экспедиция Фосетта в составе трех человек выступила в поход в самом конце зимы 1925 года. 29 мая из Лагеря мертвой лошади, где участники экспедиции расстались с сопровождавшими их местными жителями и продолжили путь уже в одиночестве, он отправил письмо жене, которое заканчивалось словами: «Тебе нечего опасаться неудачи». Эти слова оказались последними дошедшими до нас словами полковника Фоссета.

Ни он, ни двое его спутников не вернулись назад.

14 экспедиций в разное время выходили на поиски отважного англичанина. Но ни одной из них не удалось найти ни его самого, ни сколько-нибудь достоверных сведений о нем. Слухов, правда, было много. Его якобы видели то возле обочины глухой дороги, больного, несчастного, утратившего разум, то в лагере индейцев — пленником, а иногда и… вождем. Другие «очевидцы» доказывали, что Фосетт и его спутники убиты свирепыми дикарями, даже показывали «могилу» полковника. Но ни один из слухов не подтвердился. Сельва надежно хранила свои тайны…

Нам не дано узнать, как назвал бы книгу о своих странствиях и поисках Перси Гаррисон Фосетт, материал для которой он собирал долгие годы. За него это сделал младший сын Брайн, использовавший рукописи, письма, дневники и отчеты отца и снабдивший их своими комментариями.

Перси Гаррисон Фосетт, материал для которой он собирал долгие годы. За него это сделал младший сын Брайн, использовавший рукописи, письма, дневники и отчеты отца и снабдивший их своими комментариями.

Так или иначе, книга «Неоконченное путешествие» появилась только в 1953 году, когда почти все надежды найти полковника Фоссета были утрачены. И с тех пор она не прекращает будоражить умы как искателей приключений, так и домоседов, потому что редкая книга может быть столь упоительна, таинственна и трагична.

О путешествии

14 сентября 2003

Маршрут

Ла-Пас — Альтиплано — Сората — Сан-Антонио — Мапири — Рурренабаке — Риберальта — Кобиха — река Акри — Росарио — Йоронгас — Гавион — Санта-Роса — водопад Тамбаки — река Мадейра — Риберон — Вилья-Белья — Риберальта — Кавинас — Санта-Тереса — Рурренабаке — Сан-Хосе — Ла-Пас

Подробная топографическая съемка границы Боливии по рекам Бени и Акри.

Июль 1906 г. — октябрь 1907 г.

Маршрут

Маршруты экспедиций П.Г.Фосетта были весьма разнообразны. Можно сказать, что он «прошел» почти всю Центральную Южную Америку от Рио-де-Жанейро на Восточном побережье до перуанского порта Пайта на Западном. Три латиноамериканских страны являлись главным объектом его изучения и поисков — Боливия, Бразилия и Перу.

Демаркация границ, топографическая съемка, составление карт.

С 1908 по 1921 гг. Исключение составляют несколько лет, когда П.Г.Фосетт сражался на полях Первой мировой войны.

Маршрут

Рио-де-Жанейро — Сан-Паула — Бауру — Порту-Эсперанса — Корумба — Куяба — Бакаири — Лагерь мертвой лошади (11° 43′ южной широты и 54° 35′ западной долготы) — дальнейший маршрут неизвестен.

Поиски «Потерянного города».

Февраль 1925 г. — май 1925 г. (последнее письмо полковника Фоссета датировано 29 мая, больше никаких документально подтвержденных сведений об экспедиции не поступало).

Избранные страницы

14 сентября 2003

|

О забытых цивилизациях,

затерянных мирах и погребенных сокровищах |

Единая мозаика фактов и предположений

Мне рассказали о пещере поблизости Вильяррика в верховьях Параны, где можно увидеть удивительные рисунки и надписи на неведомом языке. Это вызвало у меня целый ряд мыслей; отдельные сообщения и старинные легенды, слышанные мной от индейцев, сборщиков каучука и бродяг из числа белых, казалось, составили единую мозаику, в которой уже прощупывался какой-то общий смысл.

Мне рассказали о пещере поблизости Вильяррика в верховьях Параны, где можно увидеть удивительные рисунки и надписи на неведомом языке. Это вызвало у меня целый ряд мыслей; отдельные сообщения и старинные легенды, слышанные мной от индейцев, сборщиков каучука и бродяг из числа белых, казалось, составили единую мозаику, в которой уже прощупывался какой-то общий смысл.

Возможно ли, размышлял я, что помимо инков, на этом континенте существовали другие древние цивилизации, что сами инки произошли от более многочисленного и шире распространенного народа, чьи следы, пока еще не обнаруженные, могут быть со временем найдены? Что можно сказать о Тиауанаку, Ольянтайтамбо и Саксауамане? Эти поселения построили не инки. По мнению специалистов, они уже существовали к тому времени, когда инки покорили Перу. Возможно ли, что где-то в неведомых глубинах Южной Америки все еще живут потомки древней расы? А почему бы нет? (Гл. X)

Белые индейцы

— На Акри живут белые индейцы, — сказал мне управляющий барракой. — Мой брат однажды отправился на баркасе вверх по Тауаману, и в самых верховьях реки ему сказали, что поблизости живут белые индейцы. Он не поверил и только посмеялся над людьми, которые это говорили, но все-таки отправился на лодке и нашел безошибочные следы их пребывания. Потом на него и его людей напали высокорослые, хорошо сложенные, красивые дикари; у них была чистая, белая кожа, рыжие волосы и голубые глаза. Они сражались как дьяволы, и когда мой брат убил одного из них, остальные забрали тело и убежали.

Говорят, белых индейцев не существует, а когда доказывают, что они все-таки есть, говорят, что это метисы от смешанных браков испанцев с индейцами. Так утверждают те, кто сам никогда не видел белых индейцев, но кто их видел, думают иначе!(Гл. VIII)

Шесть металлических фигурок

…в Антофагасте мое воображение воспламенилось шестью странными металлическими фигурками, которые принес продавать один индеец. Они были около шести дюймов высотою и напоминали о Древнем Египте. Где он их достал, индеец говорить отказался. Когда я о них услышал, они уже были проданы, но мне дали возможность осмотреть их. Без сомнения, это были очень древние предметы. возможно, реликвии того, что мы намеревались искать.

(Гл. XV)

Затерянный мир

Над нами высились горы Рикардо Франко, плосковерхие и таинственные, прорезанные по склонам глубокими ущельями. Их не тронуло не время, ни нога человека. Они стояли как некий затерянный мир, покрытые лесом до самых вершин, и лишь воображение могло рисовать картину оставшихся там следов исчезнувшего далекого прошлого. На этих недоступных высотах все еще могли скитаться чудовища зари человечества, не испытывающие необходимости применяться к изменяющимся условиям существования. Так думал Конан Дойл, когда позже, в Лондоне, я рассказывал ему про эти горы и показывал их фотографии. Он сказал мне, что задумал роман с местом действия в центральной части Южной Америки, и просил у меня необходимые сведения. Я ответил, что буду рад сообщить все, что смогу. Плодом нашей беседы стал его «Затерянный мир», написанный в 1912 году и печатавшийся частями в журнале «Стрэнд мэгэзин», а впоследствии вышедший отдельной книгой, снискавшей себе широкую известность. (Гл. X)

не испытывающие необходимости применяться к изменяющимся условиям существования. Так думал Конан Дойл, когда позже, в Лондоне, я рассказывал ему про эти горы и показывал их фотографии. Он сказал мне, что задумал роман с местом действия в центральной части Южной Америки, и просил у меня необходимые сведения. Я ответил, что буду рад сообщить все, что смогу. Плодом нашей беседы стал его «Затерянный мир», написанный в 1912 году и печатавшийся частями в журнале «Стрэнд мэгэзин», а впоследствии вышедший отдельной книгой, снискавшей себе широкую известность. (Гл. X)

В Перу и в Боливии нельзя провести и дня без того, чтобы не услышать разговора о сокровищах, причем не только об инкских. Дело в том, что в революционную эпоху, последовавшую за конкистой, как испанские завоеватели, так и местные жители имели обыкновение хоронить свое достояние в земле или в тайниках, устроенных в стенах своих домов.

То же самое проделывается и в настоящее время при малейшем намеке на беспорядки.

Известен такой анекдот. Несколько рабочих, занятых ремонтом старого дома в Арекипе, наткнулись на отверстие в стене и чуть не сошли с ума от радости, обнаружив, что оно имеет продолжение. С замиранием сердца они расширили его и нашли несколько серебряных блюд. Они пошли дальше и нашли фаянсовую посуду, еще дальше — и увидели тарелку с разогретым обедом, а за ней — разгневанную физиономию хозяйки соседнего дома, чью кладовку они обчистили.

Однако, серьезно говоря, настоящие сокровища находят не так уж и редко. Случается, крестьяне лемехами выворачивают из земли клады, и если нашедший клад имеет глупость сообщить о находке властям, его немедленно сажают в кутузку и держат в одиночном заключении до тех пор, пока не выяснится, что он ничего не утаил!

(Гл. III)

Зоолог поневоле

Насекомые — бич Божий

Бичом для нас были насекомые, особенно те их виды, которые здесь известны под названием табана и маригуи (в Бразилии их называют пиум маригуи); тучами атаковали они нас днем, оставляя в местах укуса небольшие кровяные волдыри. Табаны появлялись поодиночке, но сейчас же объявляли о своем присутствии: казалось, будто в нас втыкается иголка, Укус обоих насекомых вызывает ужасный зуд, и при расчесах может образоваться гноящаяся рана. (Гл. V)

Бичом для нас были насекомые, особенно те их виды, которые здесь известны под названием табана и маригуи (в Бразилии их называют пиум маригуи); тучами атаковали они нас днем, оставляя в местах укуса небольшие кровяные волдыри. Табаны появлялись поодиночке, но сейчас же объявляли о своем присутствии: казалось, будто в нас втыкается иголка, Укус обоих насекомых вызывает ужасный зуд, и при расчесах может образоваться гноящаяся рана. (Гл. V)

Мухи сводили нас с ума. Они не давали никакой передышки — ночная смена кусающих насекомых ни в чем не уступала дневной. Когда я брал отчеты, мои муки становились совершенно непереносимыми, так как руки и лицо были открыты. (Гл. IV)

Раз или два на нас совершали нашествие полчища муравьев-эцитонов, которые двигались сплошным потоком и уничтожали все живое на своем пути. (Гл. IV)

Крошечные пчелки, раз в пять меньше комнатных мух, набивались нам в глаза, уши и нос, забирались под одежду, облепляли каждый дюйм тела. (Гл. X)

…нас заедали клещи, которых полно зимою в Мату-Гросу. Они взбирались по ногам мулов, забивали им ноздри и глаза. Целыми колониями свисая с тростин и веток, они сваливались на нас, когда мы проезжали мимо. Каждый вечер мы снимали с себя от ста до двухсот штук, ощущая зуд от их мелких укусов, которые мы не смели расчесывать. (Гл. XI)

Гады ползучие

Берега реки Бени — форменный заповедник ядовитых змей, в этом отношении она хуже, чем многие другие места, так как здесь сходятся лес, равнина и горы и в изобилии растет сухой кустарник, который змеи так любят. Чаще всего встречается гремучая змея. Имеется пять ее различных видов, однако по своей длине они редко превышают ярд. Крупнейшая из змей — это сурукуку, страшилище с двумя рядами зубов, известное в других местах под названием пакарайя или бушмейстер; она зачастую достигает чудовищной длины — пятнадцати футов при диаметре в один фут; так по крайней мере, мне рассказывали. Встречается еще тайя — серовато-светло-коричневая змея, свирепая и очень подвижная, которая, подобно индийской гамдриаде, в сезон откладывания яиц кидается на человека, лишь только его завидит. (Гл. V)

Берега реки Бени — форменный заповедник ядовитых змей, в этом отношении она хуже, чем многие другие места, так как здесь сходятся лес, равнина и горы и в изобилии растет сухой кустарник, который змеи так любят. Чаще всего встречается гремучая змея. Имеется пять ее различных видов, однако по своей длине они редко превышают ярд. Крупнейшая из змей — это сурукуку, страшилище с двумя рядами зубов, известное в других местах под названием пакарайя или бушмейстер; она зачастую достигает чудовищной длины — пятнадцати футов при диаметре в один фут; так по крайней мере, мне рассказывали. Встречается еще тайя — серовато-светло-коричневая змея, свирепая и очень подвижная, которая, подобно индийской гамдриаде, в сезон откладывания яиц кидается на человека, лишь только его завидит. (Гл. V)

Речные хищники

…река изобилует электрическими угрями. Здесь найдены две их разновидности — одна коричневатая, около шести футов длиной, другая — наиболее опасная — желтоватая и наполовину короче. Один удар угря достаточен, чтобы парализовать человека и отправить его на дно, однако электрический угорь имеет обыкновение повторять удары, чтобы поразить свою жертву наверняка. (Гл. V)

Наши пеоны развлекались ловлей в загрязненной отходами воде пирай [или пираний] — этих злобных плотоядных рыбок… Совсем недавно один из пеонов ранчо упал здесь в реку. Как только его тело коснулось воды, на него накинулись полчища пирай, и на следующий день был найден его начисто обглоданный скелет. (Гл. XI)

Самые настоящие вампиры

Мы достигли гористой местности, и по ночам нас стали донимать вампиры… Просыпаясь по утрам, мы обнаруживали, что наши гамаки пропитаны кровью, так как каждая часть тела, соприкасавшаяся с противомоскитной сеткой или высовывавшаяся из-под нее наружу, подвергалась нападению этих отвратительных животных. Ошибочно считать, что человеку они никогда не вредят. Как-то ночью я сам наблюдал поведение напавшего на меня вампира. Перед тем как сесть, он некоторое время обвевал мое лицо своими крыльями, эти движения производили успокаивающее действие, и мне стоило немалых усилий отбросить это существо прочь от себя. С интересом я отметил, что в этот момент у меня было лишь одно желание — заснуть и не противодействовать ему. (Гл. XII)

что наши гамаки пропитаны кровью, так как каждая часть тела, соприкасавшаяся с противомоскитной сеткой или высовывавшаяся из-под нее наружу, подвергалась нападению этих отвратительных животных. Ошибочно считать, что человеку они никогда не вредят. Как-то ночью я сам наблюдал поведение напавшего на меня вампира. Перед тем как сесть, он некоторое время обвевал мое лицо своими крыльями, эти движения производили успокаивающее действие, и мне стоило немалых усилий отбросить это существо прочь от себя. С интересом я отметил, что в этот момент у меня было лишь одно желание — заснуть и не противодействовать ему. (Гл. XII)

Жуть жутью, но и красота!

Идя вдоль одного притока Тамбопаты — он назывался река Кокос, — я увидел самую красивую бабочку, которую мне когда-либо доводилось встречать. Она была желтовато-серого цвета с коричневыми отметинами и оранжевыми усиками, нижние крылья имели темно-коричневые отростки длиной около семи дюймов, с завитушками на конце. Может быть, энтомологам известна эта разновидность, но я ни разу не встречал такой бабочки ни до, ни после этого. (Гл. XIII)

О дикарях

…я встречался с индейцами племени гуарайю и нашел, что они смышленые, чистоплотные люди, стоящие неизмеримо выше пропитанных алкоголем «цивилизованных» индейцев, живущих по берегам рек. Правда, гуарайю были враждебно настроены к белым и мстительны. Но кто их спровоцировал? Мой опыт показывает, что лишь немногие дикари «дурны» от природы, если только общение с «дикарями» из внешнего мира не сделало их такими.

…я встречался с индейцами племени гуарайю и нашел, что они смышленые, чистоплотные люди, стоящие неизмеримо выше пропитанных алкоголем «цивилизованных» индейцев, живущих по берегам рек. Правда, гуарайю были враждебно настроены к белым и мстительны. Но кто их спровоцировал? Мой опыт показывает, что лишь немногие дикари «дурны» от природы, если только общение с «дикарями» из внешнего мира не сделало их такими.

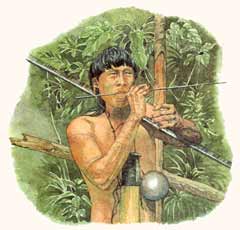

Обычно они нападают на рассвете, забрасывая тольдеты стрелами. Тольдеты — это дешевые хлопчатобумажные противомоскитные сетки, под которыми спит вся команда судна… Тот, кто остался в живых после ливня ядовитых стрел и был захвачен дикарями, не имеет особых причин для радости. (Гл. V)

И о цивилизованных людях

Характерный случай произошел накануне моего возвращения из Риберальту — характерный для варваров, какими, в сущности, являются эти растленные работорговцы, отребье Европы и Латинской Америки. Отряд охотников за рабами добрался до деревни племени торомона, очень смышленого народа, с которым отнюдь не трудно было бы наладить хорошие отношения. Пришельцы не понравились вождю племени, но тем не менее он приказал своей жене принести чичи в знак дружбы. Начальник отряда, опасаясь, что питье отравлено, попросил вождя выпить первым, что тот и сделал. В то время как вождь стоял с чашей в руке, раздался выстрел, и вождь упал замертво. Немедленно началась облава, и те из индейцев, кто остался в живых, были отправлены в Бени…

Виновники преступления открыто хвастались своими подвигами и гордились ими как «победой». Они похвалялись тем, что хватали детей за ноги и разбивали им черепа о деревья. В том, что такие ужасы происходили на самом деле, сомневаться не приходится. Я нисколько не преувеличиваю — к сожалению! Назвать этих дьяволов зверями — значит оскорбить существа, не наделенные свойством нечеловечности. (Гл. IX)

Главная заповедь — «не укради»!

На путешественника, который вопреки местному этикету не остановился в барраке или centro выпить хоть чашку кофе с резидентами, смотрели весьма неодобрительно. Люди, живущие в этой глуши, жаждали вестей из внешнего мира и только таким образом могли их получить… На нашем пути вверх по реке мы останавливались в нескольких местах, но нигде не заставали ни души; по-видимому, все обитатели были заняты на своих estradas. Драгоценный каучук, винтовки, одежда, граммофоны и прочие вещи лежали свободно, и все-таки никогда ничего не пропадало. Иногда встречалось такое объявление: «Все здесь имеет владельца», но вряд ли эта надпись была необходима; воровство считалось всеми столь гнусным преступлением, что никто даже не помышлял о нем. Убийство и изнасилование — пожалуйста, но только не грабеж! (Гл. VII)

Еще об одной заповеди — «не убий»

В Бразилии нет смертной казни, но нельзя сказать, что вследствие этого убийство здесь частое явление. Стреляли в Корумбе главным образом из ревности, по пьянке или вследствие расхождения во взглядах на международное положение; преступления ради преступления здесь почти не знали, так как в массе бразильцы уважают законы. (Гл. XI)

Тяжелые роды — удел мужчин

На день-другой мы задержались в Тоторе, где нам представилась возможность познакомиться с местными обычаями. Здесь мы видели, как муж женщины, которая собирается родить, ложится в кровать, обвязав себе голову, и лежит так четыре дня, тяжело охая и вздыхая. За это время его жена не только производит на свет дитя с обычной для индианок легкостью, но и ухаживает за своим бедным мужем, кормит его маисом, разбавленным чаем, между тем как соседи, собравшись вокруг, выражают сочувствие несчастному отцу, которому жестокая природа послала такие муки. (Гл. XVI)

Лавры Гиппократа

Жители лесов полагают, что каждый гринго понимает в медицине, и вот в барраке Бельявиста меня попросили вылечить заболевшего лихорадкой блэкуотер — болезнью, которая была неизвестна в этих местах. Причиной заболевания, как мне кажется, являлась питьевая вода: она бралась из лужи грязной стоячей воды. Со мной был небольшой медицинский справочник, где я нашел способы лечения этой болезни, и они подействовали. Сыграло ли тут роль самовнушение — не знаю, но главное было в том, что человек выздоровел. (Гл. VI)

Солнечные часы

Часы в Риберальте были редкостью, и никто не имел ни малейшего представления о времени, если только не находился в одном из малочисленных официальных учреждений. Делегация местных жителей обратилась ко мне с просьбой соорудить общественные солнечные часы, и я, отчасти ради развлечения, отчасти из желания отплатить за гостеприимство, согласился на это… Когда часы были поставлены посреди площади и с них торжественно сняли покрывало, это событие послужило чудесным предлогом для упражнений в ораторском искусстве и необузданного пьянства. Делались даже предложения о сооружении над ними навеса, чтобы защитить от непогоды!

В ту же ночь я увидел, что вокруг часов собралась толпа, и подошел посмотреть, что там делается.

— Это жульничество! — произнес голос. Затем чиркнула спичка. — Поглядите, они совсем не показывают время…

Три дня спустя солнечные часы были разбиты… (Гл. IX)

Гигантская анаконда

Мы медленно дрейфовали вниз по течению неподалеку от слияния Абунана с Рио-Негро, когда почти под самым носом игарите показалась треугольная голова и несколько футов извивающегося тела. Это была гигантская анаконда. Я бросился за ружьем, и когда она уже вылезала на берег, наспех прицелившись, всадил ей тупоносую пулю в спинной хребет, десятью футами ниже сатанинской головы. Река сразу же забурлила и вспенилась, и несколько тяжелых ударов потрясли днище лодки, словно мы наткнулись на корягу.

когда почти под самым носом игарите показалась треугольная голова и несколько футов извивающегося тела. Это была гигантская анаконда. Я бросился за ружьем, и когда она уже вылезала на берег, наспех прицелившись, всадил ей тупоносую пулю в спинной хребет, десятью футами ниже сатанинской головы. Река сразу же забурлила и вспенилась, и несколько тяжелых ударов потрясли днище лодки, словно мы наткнулись на корягу.

С большим трудом я убедил индейцев повернуть к берегу. От страха они закатывали глаза так, что виднелись лишь одни белки. В момент выстрела я слышал их испуганные голоса, умоляющие меня не стрелять, иначе чудовище разломает лодку и убьет всех нас…

Мы вышли на берег и с осторожностью приблизились к змее. Она была не в состоянии причинить нам вред, но волны дрожи все еще пробегали по ее телу, подобно ряби на горном озере при порывах ветра. По возможности точно мы измерили ее длину; в той части тела, которая высовывается из воды, оказалось сорок пять футов, и еще семнадцать футов было в воде, что составляло вместе шестьдесят два фута. (Примерно 18 метров. Неплохой экземпляр!) (Гл. VIII)

Любители бульварного чтива

Мы жаждали новостей из внешнего мира и ожидали найти в Кобихе газеты с родины, которые пачками пересылались из Риберальты. Почта действительно пришла, но, увы, все наши газеты были съедены казенными мулами. Мне было известно, что мальтийские козлы существуют главным образом за счет бумажных остатков, но я никогда не думал, что мулы могут пасть так низко. Мы были вынуждены принять такое объяснение. Сомневаться в правдивости почтовых служащих не приходилось, а мулы не могли опровергнуть предъявленного им обвинения. (Гл. VII)

На волосок от гибели

В Гавионе я чуть было не лишился жизни. Двигаясь по тропе, мы встречали довольно много глубоких речек, через которые были перекинуты мостики из грубо отесанных бревен… Как раз при переходе через одну из таких речек, имеющих довольно крутые берега, бревно, по которому ступал мой мул, со страшным треском сломалось, и мы полетели в воду. Я оказался под мулом, который навалился на меня всей тяжестью, вдавливая в грязное дно. Окажись дно более твердым, у меня не осталось бы целой ни одной кости, так как мул бешено барахтался и брыкался, пытаясь встать на ноги. Он сделал это как раз вовремя, ибо у меня в легких уже совсем не было воздуха, и я высунул голову над поверхностью в самый последний момент. Я был на волосок от гибели, но отделался всего лишь купанием. (Гл. VIII)

Меткий выстрел

13 октября, чувствуя, что приходит наш последний час, я сделал то, к чему всегда прибегал, когда нужда так категорически о себе заявляла, а именно: во всеуслышание взмолился о пище. Я не преклонял колена, а сперва повернулся на восток, потом на запад и воззвал о помощи, заставив себя поверить, что помощь придет. Так я молился, и минут через пятнадцать в трехстах ярдах на поляне показался олень.

В тот же самый момент увидели оленя и мои спутники. Стояла мертвая тишина, пока я снимал с плеча ружье. Почти безнадежно бить на таком расстоянии из сильно отдающего винчестера; кроме того, предельно ослабевший от голода и жажды человек плохо видит и не может держать ружье твердой рукой.

— Ради Бога, не промахнитесь, Фосетт, — раздался хриплый шепот у меня за спиной.

Промахнуться? Наводя трясущееся дуло, я знал — пуля найдет свою цель. Силы, ответившие на мою мольбу, позаботятся об этом. Никогда я не делал лучшего выстрела. С перебитым позвоночником животное упало как подкошенное. (Гл. X)

Счастливая пара

Владелец процветающего торгового предприятия в Риберальте, немец по фамилии Винкельман, купил молодую дикарку, послал ее учиться в Германию и потом женился на ней. Я не раз пил у них чай. Это была миловидная женщина с прекрасными манерами, мать прелестных детей; она говорила на четырех языках и полностью соответствовала своему месту в жизни. Однако, как правило, когда эти лесные люди попадаются белым на глаза, их либо убивают на месте, словно опасное животное, либо безжалостно преследуют и ловят, чтобы отправить как рабов на отдаленные каучуковые участки, откуда невозможно убежать и где всякое вольнолюбие выбивается с помощью хлыста. (Гл. VI)

Предприимчивый кюре

В Санта-Крусе, маленькой деревушке, расположенной всего лишь в десяти милях от Риберальты, люди стали умирать от своеобразной лихорадки, неизвестной науке. Верный духу местного предпринимательства, деревенский кюре использовал эпидемию для того, чтобы сколотить себе состояние. Он разделил кладбище на три участка — Небо, Чистилище и Ад и соответственным образом брал за похороны. (Гл. VI)

Сеньор Донайре, философ и каннибал

Сеньор Донайре был управляющим барракой, находившейся в нескольких днях пути вверх по реке. Это был интересный человек.

Сеньор Донайре был управляющим барракой, находившейся в нескольких днях пути вверх по реке. Это был интересный человек.

Одно время немецкая фирма, у которой он служил на реке Пурус, послала его на Путумайо, чтобы он вошел в контакт с тамошними индейцами, выучился их языку и доложил о возможностях торговли и добычи каучука в этих местах. Попав к одному большому племени, он женился на индианке и прожил среди дикарей около двух лет.

— Они были каннибалами, — сказал он, — и много раз мне приходилось видеть, как приготовляют человечье мясо, точнее — мясо белых людей…

— И вы когда-нибудь пробовали его сами? — спросил я.

— Не забывайте, что я жил среди них и должен был принять все их обычаи. Если б я отказался делать все то, что делают они, мне бы не пришлось рассказывать вам эту историю…

Конечно, майор, легко осудить каннибализм как нечто омерзительное, но подумайте хорошенько: почему есть мертвого человека более дурно, чем есть мертвое животное или птицу? По крайней мере, это дает разумный мотив для убийства человека, чего вы не можете сказать о цивилизованном способе ведения войн. Кроме того, это удобный способ отделаться от покойника: не занимается драгоценная земля, не загрязняется чистый воздух при погребении! Первая ваша мысль о каннибализме — что он отвратителен, но когда вы познакомитесь с ним поближе, вы мало что найдете возразить против него.

— Что заставило вас покинуть их?

— Моя жена рассказала мне о плане убийства всех белых. Они считали, что зверства белых в отношении индейцев — это попытка стереть их с лица земли, и горели желанием отомстить. Не думаю, чтобы они особенно хотели меня убить, но я был белый, и, следовательно, меня надо было уничтожить вместе с прочими представителями моей расы. Так или иначе, я бежал без особого труда и очень жалел, что был вынужден покинуть их… (Гл. VII)

В Южной Америке не существует умеренных масштабов. Здесь все делается с размахом, и жестокости времен каучукового бума не являлись исключением. (Гл. VI)

Здесь все делается с размахом, и жестокости времен каучукового бума не являлись исключением. (Гл. VI)

…дикарей всегда рисуют в более мрачных красках, чем они того заслуживают. (Гл. XVIII)

Чтобы искать сокровища, нужен капитал. Это весьма дорогое удовольствие. Обычно на раскопки тратят больше денег, чем выручают. (Гл. XV)

Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни смерть взглянет прямо в глаза и пройдет мимо. О путешествующих по джунглям она не забывает ни на миг. (Гл. X)

Конечно, это ад, но его все-таки можно любить! (Гл. XII)

…Так интересно первым проникнуть туда, куда до тебя никто не посмел сунуться. (Гл. X)

.

П.Г.Фосетта читала

Книги, которые помогли нам проиллюстрировать «Неоконченное путешествие» П.Г.Фосетта

14 сентября 2003

Амос У.Х. Живой мир рек: Пер. с англ. — М.: Гидрометеоиздат, 1986. — 240 с.: ил.

Книга известного американского зоолога и эколога У.Х.Амоса посвящена главнейшим речным системам нашей планеты и разнообразным формам жизни в них. Самый большой раздел книги отведен самой большой реке мира — Амазонке (с. 173-208). Так что и виды Амазонки, и плывущую анаконду, и пользующихся дурной славой пираний мы нашли на этих страницах (с. 174, 190, 199). Кстати, знаете ли вы, почему южноамериканская река позаимствовала свое имя у древнегреческих дев-воительниц? Говорят, когда в 1542 году один из испанских завоевателей плыл вниз по реке, ему показалось, что на него напали женщины-воины. Так река получила свое название в честь мифических амазонок.

Атлас географических открытий: Пер. с англ. — М.: БММ АО, 1998. — 248 с.: ил.

В этом томе обобщен опыт самых разных путешествий за последние пять тысяч лет. Причем авторы рассказывают не только о маршрутах, но и о судьбах людей, посвятивших свою жизнь открытию и освоению новых земель. Среди исследователей XX века — Перси Гаррисон Фосетт. На фотографии 1925 года он запечатлен в своем лагере в Мату-Гросу (с. 114).

Кстати, предисловие к «Атласу» написал Джон Хемминг, директор Королевского географического общества. Того самого общества, которое в 1906 году порекомендовало правительству Боливии для топографических работ майора Фосетта, а потом по результатам нескольких экспедиций наградило его золотой медалью.

Великие путешествия / Авт. текста Р.Бартон, Р.Кэвиндши, Б.Стоунхауз; Пер. Л.Гурвич. — М.: Либрос, 1998. — 234 с.: ил.

Это одна из немногих книг, где говорится о судьбе полковника Перси Фосетта и дана его фотография (с. 71). Здесь же приводится изображение развалин крепости Саксауаман в Куско, которую упоминает Фосетт, отстаивая свою теорию существования доинкской цивилизации. Авторы, рассказывая о Саксауамане, приводят свидетельства европейских завоевателей: «Многие испанские солдаты говорили, что даже в Европе они никогда не видели более неприступной крепости. Она была возведена на мощном скальном фундаменте и сложена из таких каменных глыб, перед которыми бессильна испанская артиллерия».

Весь мир: Геогр. энциклопедия: Пер. с англ. — М.: Астрель: АСТ, 2001. — 640 с.: ил.

Название этого весьма объемного справочника говорит само за себя. Он содержит основные сведения обо всех существующих на данный момент странах и о населяющих их народах. А иллюстрации, которые мы позаимствовали из него (фотографии южноамериканских индейцев), можно обнаружить на страницах 362, 368 и 372. Весь же раздел, посвященный Южной Америке, уместился между страницами 335 и 378.

Каабак Л.В., Сочивко А.В. Бабочки мира. — М.: Аванта+, 2001. — 184 с.: ил. — (Самые красивые и знаменитые).

До чего же красивая книга! Просто потрясающе, умопомрачительно красивая. Листаешь страницы и не можешь оторваться — калейдоскоп расцветок и форм восхищает и завораживает. Более 100 видов самых прекрасных бабочек мира представлены на страницах этой книги. Причем для каждого из видов приведены фотографии коллекционных экземпляров и карты мест обитания. Мы, конечно, не уверены, что Крылохвост Сонтонский (Copiopteryx conthonnaxi) (с. 161) именно та бабочка, о которой рассказывает Перси Фосетт. Но все-таки что-то отдаленно напоминающее его описание явно наблюдается в этом экземпляре. Да и живет Крылохвост Сонтонский именно в тех местах — в тропических лесах Южной Бразилии. А если вам захочется поискать более подходящую под описание Фоссета бабочку, мы можем не только пожелать удачи в этих поисках, но и посоветовать для этой цели еще одно издание. Известный журналист Ален Эд и фотограф с мировой известностью Мишель Виар совместными усилиями сделали потрясающую книгу «Бабочки мира». В России она была выпущена издательством «Интербук-Бизнес» в1997 году. Там целый раздел посвящен бабочкам Америки (с. 81-118). Так что смотрите, ищите, сравнивайте.

Клив Э. Удивительные животные: Мир животных: Пер. с англ. — М.: БЭЛФАКС, 1995. — 80 с.: ил.

Какое счастье, наверное, жить в Англии, в графстве Хэмпшир, путешествовать по всему свету, наблюдать за жизнью диких животных, читать об этом лекции и писать книги. Эндрю Кливу повезло. Эта как раз одна из тех книг, которые он написал после своих дальних странствий. И выбрал для нее не совсем обычных героев: рыб, которые летают, птиц, которые на умеют летать, красивых, но смертоносных насекомых… Есть здесь и настоящие вампиры. Главка о них называется «Летающий ужас» (с. 34-35). Клив утверждает: «Правда о летучих мышах, на которой основываются легенды о вампирах, интереснее, чем выдумка». Что ж, ему видней.

Культура Латинской Америки: Энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 2000. — 744 с.: ил.

Как удачно, что наши поиски совпали с выходом этого солидного издания. Книга состоит из нескольких разделов. Первый включает «Общий обзор». Второй — 12 тысяч предметных и именных статей, расположенных в алфавитном порядке. Особое внимание советуем обратить на первый подраздел «Общего обзора» — «Культура доколумбовой Америки». Многочисленные иллюстрации, позволяющие увидеть своими глазами то, о чем идет речь в тексте, сгруппированы составителями на вклейках. Так что «Писаря» из Каилапана (культура сапотеков), который нам приглянулся, мы нашли там же на вклейке между с. 64 и 65.

Мур Р.Дж. Самые красивые места мира: Чудеса природы: Пер. с англ. — М.: АСТ: Астрель, 2002. — 320 с.: ил.

Из самых красивых мест мира, которые представлены в книге Р.Дж.Мура, для нашей вполне утилитарной цели мы выбрали, естественно, южноамериканский Национальный парк Канайма. Потому что под его охраной находятся столовые плоскогорья, так называемые тепуи. К сожалению, в нашем распоряжении не нашлось фотографий плосковерхих вершин Рикардо Франко, о которых пишет Перси Фосетт, но венесуэльские Ауян-Тепуи (что в переводе с языка индейцев пемон звучит как — Дьявольская гора) вполне дают представление о мрачных и неприступных плоскогорьях. Тем более что эти края нередко сравнивают с «затерянным миром» Артура Конан Дойла. А глава о них так и называется — «Затерянный мир» (с. 248-249). И там, между прочим, утверждается, что при написании своего романа Конан Дойл использовал отчеты английского ботаника Эверарда Има Терна, побывавшего в тех местах в 1884 году. Так что, как видите, у писателя был еще один источник вдохновения, помимо удивительных рассказов Перси Фосетта.

Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники под охраной ЮНЕСКО: Пер. с англ. / Авт. текста Т.Фезер. — М.: БММ АО, 1997. — 264 с.: ил.

Название книги и ее подзаголовок вполне заменяют аннотацию. Хочется добавить только, что такой уровень полиграфии даже по нынешним временам встретишь не часто. От фотографий просто невозможно оторваться. Кстати, на одной из них — легендарный Мачу-Пикчу — загадочный город инков, найденный американцем Хайрамом Бингемом в 1911 году. Не о таком ли «Потерянном городе» грезил Перси Фосетт, отправляясь в свою последнюю экспедицию? Глава о Мачу-Пикчу называется «Руины города, овеянного тайной» (с. 64-65).

Тейлор Б. Змеи: Виды; Строение; Поведение: Пер. с англ. — М.: Астрель: АСТ, 2002. — 64 с.: ил. — (Дет. энциклопедия).

Наверное, найдутся люди, способные с интересом, если не с наслаждением, взять в руки эту книгу. Я к таковым не отношусь. И хотя именно здесь мне посчастливилось найти великолепную фотографию амазонского древесного удава (с. 48), большого удовольствия от знакомства, пусть даже книжного, с «гадами ползучими» я не получила. Но тем, кто стремится познакомиться со змеями поближе (с их жизнью, повадками и родственниками) книга будет небезынтересна.