Обольщаться не стоит: вряд ли среди молодых читателей найдётся много поклонников неброской и неспешной прозы Сергея Антонова, которая оказалась так нужна в середине минувшего века. Сквозь барабанную дробь официального соцреализма она звучала по-человечески, а критики называли эту тихую прозу «пастельной» и даже «чеховской». Особенно трогательно выразился один мастер формулировок, сказавший, что главная черта писателя Антонова — «уверенность в изначальной доброкачественности (!) человека из народа».

К концу жизни Сергей Петрович изменил интонацию своих повествований вслед за временем, изменившимся жёстко и круто. Но главные его книги — «Поддубенские частушки», «Порожний рейс», «По дорогам идут машины» — останутся искренним свидетельством человека, который хотел и умел видеть то простое-хорошее, что существует всегда, даже рядом с очень плохим.

Если же обратиться к пресловутым литературным баталиям советских времён на тему «так ли прост простой человек», творческая позиция Сергея Антонова окажется на голову выше всех этих шумных дебатов. Не стоит забывать: именно писатель Антонов стал автором повести, а потом сценария любимого до сих пор душевного фильма «Дело было в Пенькове», а также соавтором сценария одной из самых психологически тонких советских кинокартин — «Полёты во сне и наяву».

И.Линкова

«Никто не забыт и ничто не забыто». Кажется, такие слова невозможно придумать, они как будто сами появились там, где люди впервые их увидели, — на гранитной стеле Пискарёвского кладбища, под которой лежат 470 000 ленинградцев, блокадников и солдат. Но автор есть. Это Ольга Берггольц. Она пережила всё, что только может случиться с человеком, оказавшимся в эпицентре исторической трагедии. Арест, смерть детей, блокада, смерть мужа — кто после этого будет ещё способен сочинять слова? Но именно «слова», ставшие стихами и прозой, спасли этой женщине и жизнь, и душу.

Первой встречей подростков со взрослым творчеством серьёзного писателя может стать книга «Говорит Ленинград» — сборник радиовыступлений (не только стихов), которые звучали в осаждённом городе все 900 дней блокады. Ещё важнее прочитать «Дневные звёзды». Это проза, над которой Ольга Фёдоровна работала до последнего дня своей жизни. Это почти дневник, «открытый дневник», написанный с очень редкой силой искренней исповеди.

А малыши… Для них когда-то молодая, счастливая, белокурая и голубоглазая Ольга Берггольц сочиняла забавные рассказы «Зима — лето — попугай», «Как Ваня поссорился с баранами» и т.д. Редактировал её Маршак, опекали Чуковский и Горький, а про саму себя она писала такие стихи:

|

О, я знаю, всё возможно, |

Если бы в 1935 году, когда появились эти строчки, можно было предположить, какой ценой их предстоит оправдать.

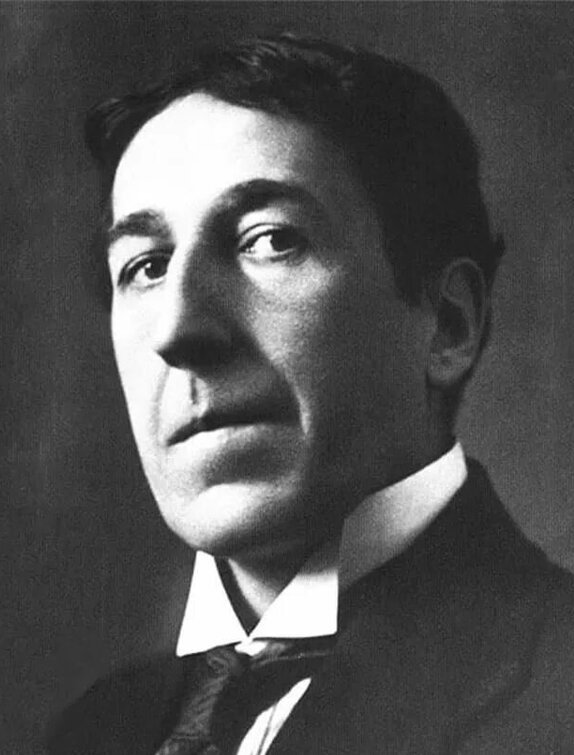

Человек, в шутку или всерьёз провозгласивший себя «гением» и принявший титул «короля поэтов», победив в поэтическом поединке самого Маяковского, едва ли нуждается в чьих бы то ни было комментариях. Игорь Северянин исчерпывающе сказал о себе сам в стихотворении «Игорь Северянин»:

|

Он тем хорош, что он совсем не то,

Что думает о нём толпа пустая, Стихов принципиально не читая, Раз нет в них ананасов и авто. Фокстрот, кинематограф и лото — Вот, вот куда людская мчится стая! А между тем душа его простая Как день весны! Но это знает кто? Благословляя мир, проклятье войнам Он шлёт в стихе, признания достойном, Слегка скорбя, подчас слегка шутя Над всей первенствующею планетой… Он в каждой песне, им от сердца спетой, Иронизирующее дитя. |

А.К.