Антонина Кымытваль не просто писатель, она — «матриарх» всей чукотской поэзии, первая профессиональная чукотская поэтесса и первая детская писательница.

|

Если крикнуть собакам: |

(пер. с чукотского Ю.Кушака)

Антонина Александровна родилась в семье оленевода, росла и воспитывалась в интернате: оленеводческое поселение, где жила её семья, было погублено чудовищным ураганом, унёсшим жизни отца, матери, бабушки…

Антонина выучилась на педагога, стала сочинять стихи, появились её первые книги, первые переводы на русский язык, пришла первая слава.

Для детей чукотская поэтесса решилась писать не сразу. Только в конце 1960-х вышел маленький сборник «Кто это?». Потом — «Непоседа», «О чём поёт бубен», «Это праздник весёлый — кильвей», «Встреча с Умкой», «Как построить ярангу». Лучшим переводчиком для Антонины Кымытваль стал Юрий Кушак.

Поэтесса известна и как бережный фольклорист. В результате её поездок по Северу родился сборник «Чукотские сказки, легенды, мелодии».

Популярность книг Фокс у детей и подростков, неизменно высокие оценки критики увенчались первым серьёзным успехом в 1974 году: тогда роману «The Slave Dancer» была присуждена медаль Джона Ньюбери.

В 1978 году Пола Фокс была удостоилась самой высокой награды в области детской литературы — Премии имени Ханса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen Award). На церемонии награждения председатель жюри высказался так: «Пола Фокс — задушевный рассказчик, она описывает чувства и ощущения, процесс духовного развития, основанного на личном человеческом опыте. Созданные персонажи представляют собой реальные индивидуальности, их слова и поступки абсолютно правдоподобны, при этом писательница далека от того, чтобы поучать своих читателей».

Книги Полы Фокс для детей и подростков были отмечены и другими наградами. В частности, в 1983 году ей присудили весьма престижную американскую Национальную книжную премию (National Book Awards) за «A Place Apart», а в 1984-м — премию Жозетты Франк (Josette Frank Award) за книгу «One-Eyed Cat».

Известность Полы Фокс как автора, пишущего для детей и подростков, полностью затмила её произведения для взрослых читателей. Но в 1996 году Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) опубликовал в журнале «Harper’s Magazine» эссе, в котором рассуждал об упадке серьёзной литературы в эпоху телевидения. Франзен рассказал об «Отчаянных характерах» и впечатлении, которое произвела на него эта книга. «Перед нами роман, воспаривший над всеми остальными произведениями американской реалистической литературы со времен Второй мировой войны», — писал Франзен. Эссе привлекло внимание издателей, и в 1999 году после почти двадцатилетнего перерыва «Отчаянные характеры» снова увидели свет. Затем были изданы и остальные произведения Полы Фокс для взрослой читательской аудитории.

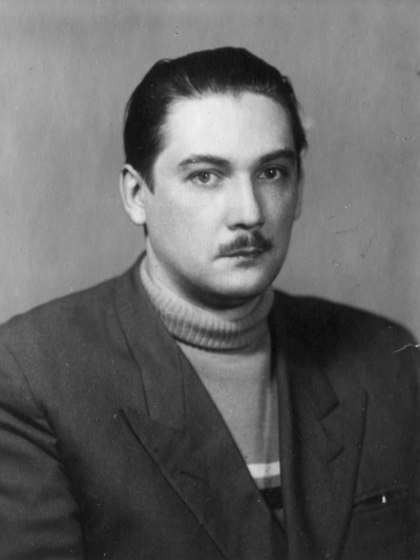

Игорь Ильинский — художник-эрудит, мастер достоверной детали, глубокий знаток различных исторических эпох, имеющий склонность к литературе остросюжетной, приключенческой. Он иллюстрировал первое издание «Страны Багровых Туч» братьев Стругацких, «Кортик», «Бронзовую птицу» и «Приключения Кроша» Анатолия Рыбакова, исторические повести Ольги Гурьян и Любови Воронковой, автобиографическую трилогию Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль…». А «Робинзона Крузо» Д.Дефо, «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона и «Всадника без головы» Майн Рида можно по праву назвать лучшими его работами.

«Видеть в авторе “Кто виноват?” необыкновенного художника — значит вовсе не понимать его таланта. …Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта». Эти слова Белинского о Герцене в известной мере можно отнести и к Ивану Антоновичу Ефремову. «Проза учёного» — первое, что приходит на ум при чтении его книг.

Примечательно, что сам автор «Туманности Андромеды» не скрывал уязвимость своих беллетристических сочинений для критики: «Главная задача каждого моего произведения, — писал он на страницах журнала «Техника — молодёжи», — не эмоциональное “отражение” действительности средствами художественного слова, а передача этими же средствами тех научных проблем и фактических данных, наиболее важных или интересных для времени, в какое писалось произведение. Оттого иногда в моих произведениях “хромают” выразительность языка, изображение людей и характеров, образная речь героев. Нет сил или таланта для всестороннего совершенства, и я сознательно выбираю тот путь, который кажется наиболее соответствующим моим способностям, вкусам и мечтам».

По собственному его признанию, повесть «На краю Ойкумены» он написал, желая восполнить нехватку в нашей литературе книг о древней истории и «о далёких, тропических странах». «“Туманность Андромеды” и “Сердце Змеи” — первые раздумья о выходе человека в космос и величественном коммунистическом будущем нашей планеты». В «Лезвии бритвы» Ефремов попытался в увлекательной форме «романа приключений» «передать основы психофизиологии человека, составляющие научные устои этики, морали и эстетики современности», а в «Часе Быка» — предупредить об опасностях, поджидающих людей на их пути к «светлому будущему», в наступлении которого — рано или поздно — он был искренне убеждён.

После публикации исторического романа об афинской гетере, участвовавшей в походе Александра Македонского («Таис Афинская»), Иван Антонович приступил к работе над новой книгой, отчасти продолжающей линию «Часа Быка», но закончить её не успел. Роман «Чаша отравы» остался на уровне замысла: «Я хочу сказать, — объяснял свою задачу Ефремов, — о том, что́ надо предпринять для очищения ноосферы Земли, отравленной невежеством, ненавистью, страхом, недоверием, показать, что надо сделать для того, чтобы уничтожить все фантомы, насилующие природу человека, ломающие его разум и волю».

А. Копейкин