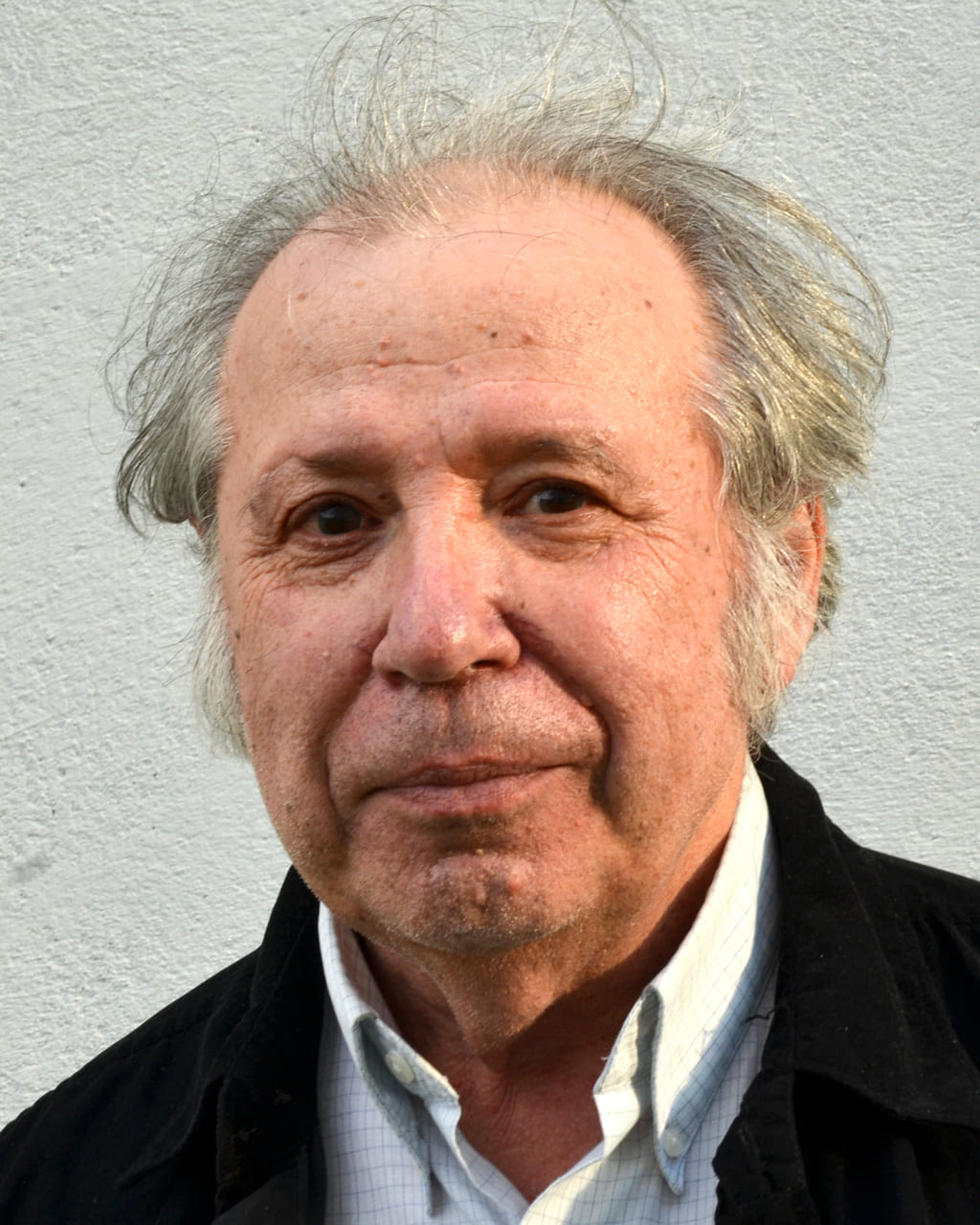

За долгие годы работы в книжной графике Виктор Пивоваров успел многое. Он — автор чудесных рисунков к стихам и сказкам Корнея Чуковского, Мориса Карема, Антония Погорельского, Овсея Дриза, Бориса Заходера, Генриха Сапгира, Романа Сефа, Константина Сергиенко, чью сказку «Картонное сердце» мы не так давно переиздали в серии «BiblioГид рекомендует», и, не в последнюю очередь, Ирины Пивоваровой, главной музы художника (см.: Коротко: Пивоварова И.П. Жила-была собака; а также: Малышам: Тихий час: Пивоварова И. Стрекоза и зеркало; Паучок и лунный свет; Чёрные пятнышки; Один за всех, а все за одного). Но позволю себе личное и, разумеется, субъективное мнение: больше всех других я люблю иллюстрации Виктора Дмитриевича к сборнику сказок Г.-Х.Андерсена, вышедшему в издательстве «Детская литература» в 1975 году.

Нередко говорят: «у каждого свой Пушкин». Наверное, можно сказать и «у каждого свой Андерсен». Кто-то не мыслит его без Г.А.В.Трауготов, кто-то — без А.Кокорина, кому-то по душе Ника Гольц, кому-то — В.Алфеевский, кому-то — Б.Диодоров. Подрастает новое поколение читателей, для которых сказки Андерсена наверняка будут ассоциироваться с иллюстрациями Кирилла Чёлушкина, или Игоря Олейникова, или Павла Татарникова, или ещё кого-то из его нынешних интерпретаторов.

Мой Андерсен — это Андерсен Пивоварова. Таких глубоких, прекрасных, самобытных, живописных, таинственных рисунков мне не приходилось встречать ни у кого из художников, хоть раз прикасавшихся к андерсеновскому творчеству. Не верите? Разыщите издание 1975 года, выпущенное «Детской литературой». Только именно 1975-го! В начале 1990-х оно было повторено, но, к сожалению, качество печати в нём оказалось довольно скверным.

А.Копейкин

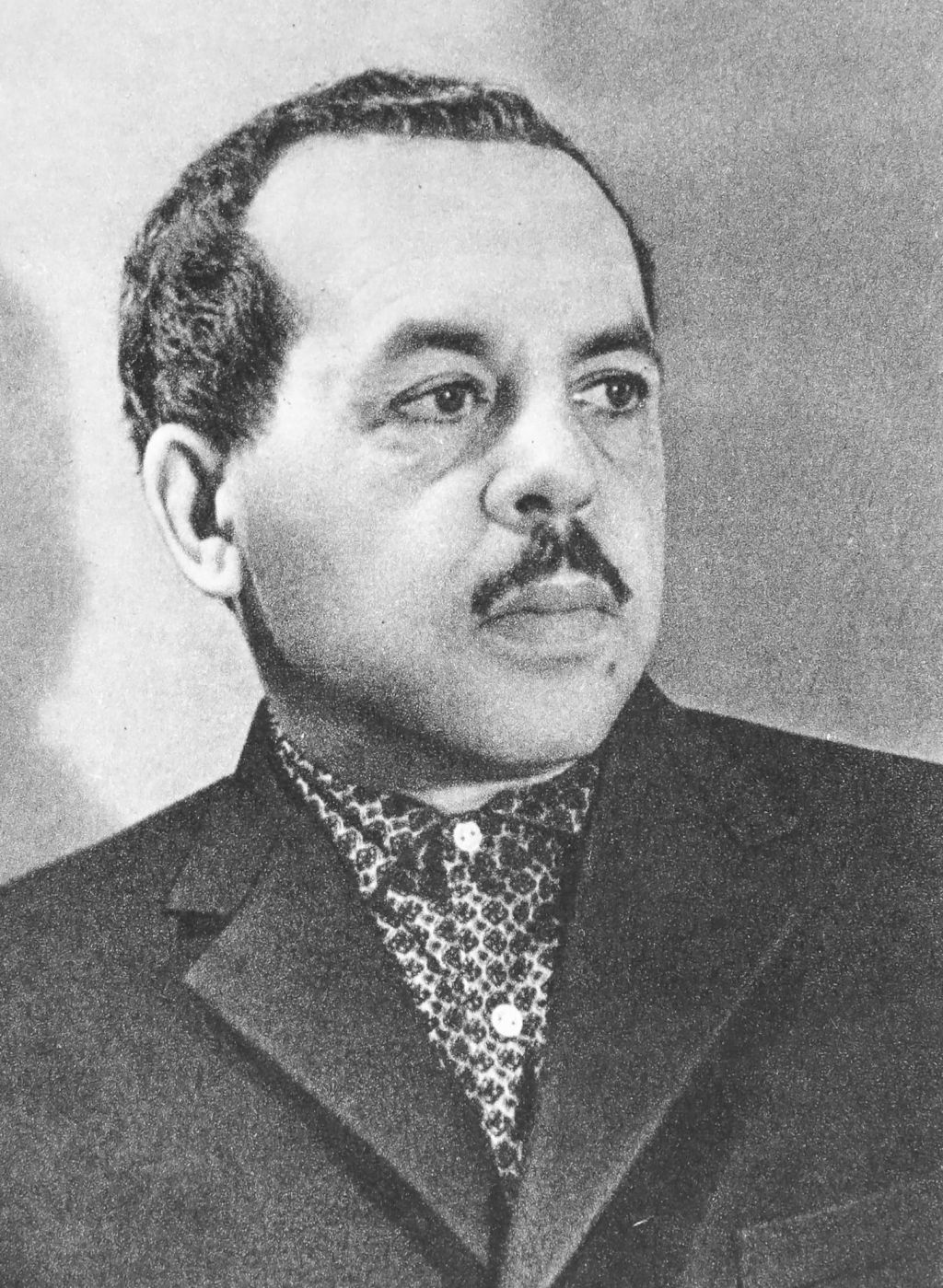

Что делать хорошему человеку, если он попадает в плохие времена? Правильный ответ: постараться не стать плохим.

Книги Юрия Коринца — хорошие, они написаны от всей души.

«По жизни» писатель был прямым наследником большевиков, но где-то на перекрёстке, когда одни потомки пошли в номенклатуру, а другие — в диссиденты, Коринец остался грустным романтиком. Если кто-нибудь ещё помнит песню Окуджавы про комиссаров в пыльных шлемах или гениальную Нонну Мордюкову в фильме «Комиссар», нетрудно будет представить, какое жгучее и непростое чувство пытался выразить в своих книгах Юрий Иосифович Коринец.

Самая знаменитая его повесть «Там, вдали, за рекой» с подзаголовком «Первая повесть о дяде» начинается с того, что дядя был отличным охотником и рыболовом, путешествовал зимой и летом, а также круглый год ходил без шапки. То, что дядя был когда-то крупным, серьёзным революционером, составляет второй, если не третий, план повествования. Никакого притворства здесь нет. Просто маленький герой любит большого и чувствует в нём сильного человека.

Если современный десятилетний ребёнок прочитает книги Коринца (которые давно не переиздавались), революционером он станет вряд ли, а сторонником бодрой и лирической жизни — вполне вероятно.

Кроме того, следует помнить с глубокой благодарностью, что именно Юрий Коринец пересказал для здешних детишек замечательные книжки Отфрида Пройслера: «Маленькая Баба-Яга», «Маленький Водяной» и «Маленькое Привидение». Он вообще много переводил: «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа, «Момо» Михаэля Энде… Коринец писал стихи, рассказы, а в конце 1980-х появилась даже фантастическая повесть «Заблудившийся робот», которую любители этого литературного направления до сих пор вспоминают с ласковой ностальгией.

И.Линкова

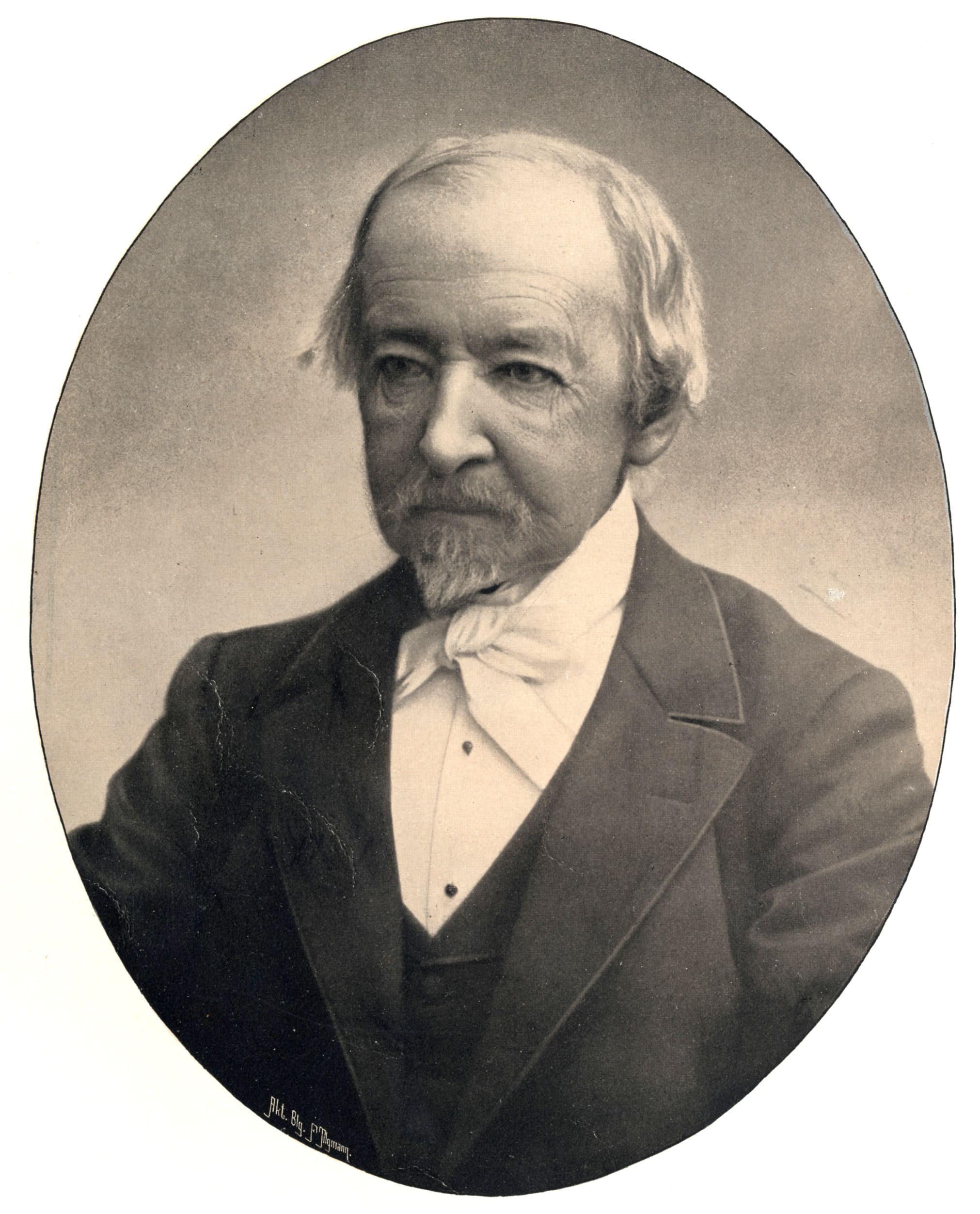

Как хорошо иметь внятные убеждения и, соответственно, чёткие ориентиры для определения добра и зла. Возьмём хотя бы знаменитую сказку С.Топелиуса «Сампо-Лопарёнок». События в ней разнообразны, увлекательны и неожиданны, зато мораль прописана с необыкновенной прямотой. До тех пор, пока маленький Сампо из-за нерасторопности своих родителей оставался некрещёным, ему в далёком волшебном путешествии угрожали жестокие опасности. Но как только добрый пастор произвёл обряд крещения, страшный Горный король лопнул от ярости, после тёмной, ненастной ночи своим чередом наступило утро, взошло солнце, и маленький лопарёнок Сампо благополучно вернулся домой. «Сказывают, — пишет в заключение Топелиус, — будто лапландцы с той поры не откладывают больше из года в год крещение своих детей».

Только не нужно думать, что религиозные мотивы — единственные и главные в творчестве Сакариаса Топелиуса. Классик скандинавской литературы, писавший на шведском языке о своей любимой, родной Финляндии, вместе с глубоким знанием эпоса привнёс в свои книги не то чтобы языческие, но, скорее, космические мотивы единства человека и природы. «Я вырос, — вспоминал Топелиус, — веря в то, что в природе всё живёт, чувствует, разговаривает. Я обнимал осины в лесу, разговаривал с ними и наделял их именами. Я похлопывал “по плечу” гранитные горы и расспрашивал о сокровищах, что таятся в их недрах. Птицы и рыбы были моими самыми закадычными друзьями».

Замечательному сказочнику удалось передать эти чувства. Сама Астрид Линдгрен подтвердила: «Его понимание природы пронизывает всё, что он пишет».

Младший современник Андерсена, Топелиус преклонялся перед его творчеством и мечтал о встрече. Встреча не случилась, но по прошествии многих лет можно с радостью признать, что два этих писателя — достойные соратники в трудном деле создания авторской сказки. Четыре сборника таких сказок Сакариаса Топелиуса вышли впервые в самой середине XIX века (1847-1852 гг.). С тех пор мы точно знаем: когда по приказу Горного короля собрались со всех концов северной земли гномы, тролли, тысячи зверей и всяких мелких тварей, «только злые лапландские комары не явились на праздник — зимой они обычно замерзали и оттаивали к лету».

И.Линкова

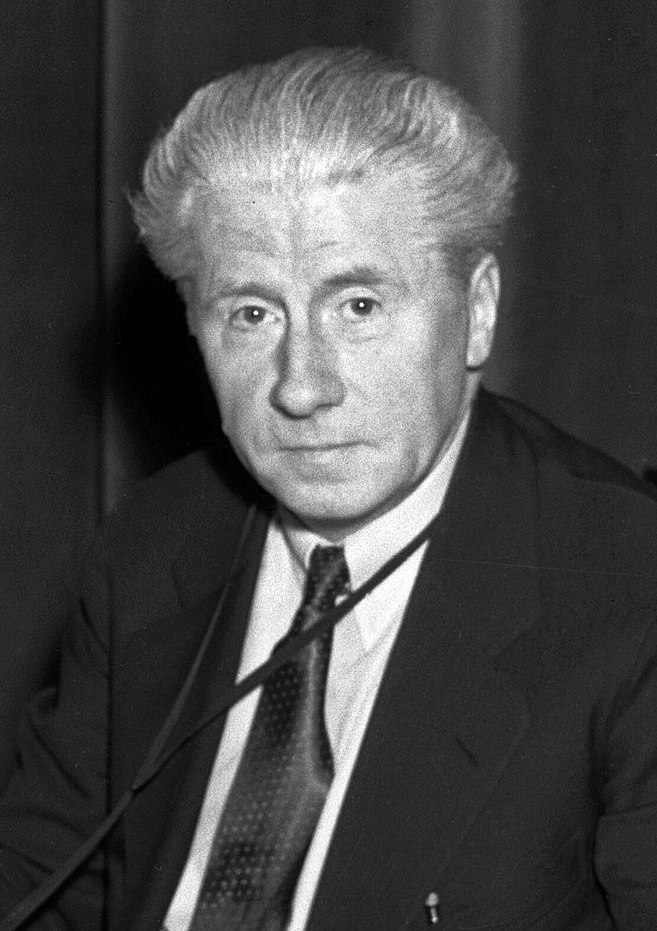

Этот джентльмен, предпочитавший элегантные костюмы и модные фасоны шляп, прожил достойную, полезную и в конечном итоге удачную жизнь. Выучился на инженера, успешно работал, обзавёлся семьёй… Правда, в этот момент началась первая мировая война и, выполняя свой долг, ирландский гвардеец Хью (Джон) Лофтинг отправился на фронт. Но судьба его пощадила, он остался жив и, кроме того, сидя в окопах, приобрёл новую профессию. Как оказалось потом — главное и подлинное своё призвание.

Если собрать вместе всех людей, которые стали детскими писателями благодаря собственным детям, получится не рота, не батальон, а целый полк. Или даже армия! Вот и солдат Лофтинг просто писал своему сыну и дочери «специальные» письма с войны — выдумывал всякие забавные приключения всяких забавных персонажей, чтобы детям было не так страшно и грустно.

После войны семья Лофтингов переехала из Англии в Америку и через некоторое время уцелевшие «военные» письма показали местному издателю. Тот пришёл в неописуемый восторг, и уже в 1920 году на свет появилась «История Доктора Дулитла» — история доброго доктора, который лечит не людей, а зверей, но зверей очень симпатичных и говорящих.

Найдутся люди, которые изумлённо поднимут брови: какой ещё Дулитл?! Это же Айболит!

Не торопитесь. История «взаимоотношений» этих двух докторов, их авторов и многочисленных исследователей творчества Хью Лофтинга и Корнея Чуковского — это совсем отдельная и непростая история. На нашем сайте мы посвятили ей особый разговор (см.: МУЗЕЙ КНИГИ: ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ: АЙБОЛИТ). А сейчас перед нами только Лофтинг, который сразу после выхода первой своей книги стал чрезвычайно знаменит, написал дюжину продолжений, все издания всегда иллюстрировал исключительно сам, разъезжал с выступлениями для детей, а также взрослых и, по слухам, даже отчаянные ковбои затихали, как сытые младенцы, когда мистер в элегантном костюме читал им о приключениях Доктора Дулитла.

Были у писателя Лофтинга и другие книги. Например, на русский язык переведена повесть в стиле фэнтези «На закате волшебства». Но это так, к слову. Детская литература, театр и кинематограф полюбили сразу и помнят до сих пор именно звериного доктора — доброго, весёлого и смешного.

И.Линкова

Такого литературного жанра официально не существует, но книги, написанные таким способом, есть всегда. Это воспитательно-приключенческие книги. То есть, пока персонажи попадают в переделки, раскрывают тайны и находят сокровища, автор настойчиво — очень настойчиво! — объясняет читателю, что правильно, а что неправильно в этой жизни. Такие книги бывают весьма популярны, когда о «правильности» существует единое мнение. Но если это мнение меняется, приключения, погони и схватки потихоньку утрачивают своё обаяние.

Появившаяся в 1948 году книга Анатолия Рыбакова «Кортик» была любима совершенно искренней читательской любовью (см.: КРУГ ЧТЕНИЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ: Рыбаков А.Н. Кортик). Её герои, первые советские пионеры, ещё застали отголоски непримиримой классовой борьбы и при этом были участниками таких романтических событий, что им мог бы позавидовать сам «пятнадцатилетний капитан». Долгожданное продолжение под названием «Бронзовая птица» появилось почти через десять лет и тоже пользовалось успехом. Одноимённые фильмы, снятые «очень близко к тексту», ещё долго с удовольствием показывало телевидение.

Следующая литературная работа Анатолия Рыбакова была адресована старшим подросткам и юношеству. Это большая трилогия о жизни вполне положительного молодого современника Сергея Крашенинникова, по прозвищу Крош: «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат». Здесь сюжетная интрига настолько подчинилась воспитательной задаче, что читатели, ожидавшие от известного писателя новых захватывающих событий, потихоньку отступили в сторону. Но книга не затерялась во времени: на волне ностальгии по близкому прошлому поучительная трилогия продолжает издаваться и переиздаваться.

Самые серьёзные и знаменитые произведения А.Н.Рыбакова (романы «Дети Арбата», «Прах и пепел», «Страх» и др.) находятся вне сферы детского чтения.

И.Линкова

«Манюня» писательницы Наринэ Абгарян давно полюбилась читателям и переиздавалась уже неоднократно. Это автобиографическая книга о далёком советском детстве, в котором конфета была редким и упоительным угощением, цветные камушки — настоящим сокровищем, взрослые — непререкаемым авторитетом, а дружба — бесценной радостью. Две девочки, Наринэ и Манюня, оказываются в центре нелепого и крайне неловкого происшествия, произошедшего во время выступления хора их музыкальной школы. В результате между девочками зарождается «лютая дружба на всю оставшуюся жизнь». Начинают дружить и их семьи — многодетные родители Наринэ, а также разведённый отец Манюни и её бабушка, грозная, безапелляционная и острая на язык Ба, которую побаиваются все вокруг…

Богатый образный язык книги, живые достоверные характеры и взаимоотношения, очень точно, с теплом и юмором воссозданная атмосфера провинциальной Армении и вообще советской провинции 1980-х годов.

В 90-е гг. Сергей Сухинов начинает активно печатать свои произведения. В 1992 году в издательстве «Детская литература» вышла первая книга писателя «Война сказок». Сергей Сухинов написал несколько циклов детских фантастических повестей и рассказов, среди них: «Хроники XXI века» (1997), «Звездный волк» (1998) (произведение, созданное по мотивам одноименного произведения американского писателя-фантаста Э. Гамильтона).

В 2001 году сбылась мечта писателя: серию книг о Волшебной стране проиллюстрировал Л. Владимирский, чьи рисунки к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», созданные в 1959 году, заворожили Сергея Сухинова ещё в детстве и во многом определили его интерес к Изумрудному городу.

Произведения писателя («Фея Изумрудного города», «Гудвин, Великий и Ужасный» и др.) переведены на иностранные языки: английский, немецкий и изданы в США, Германии и других странах. Сергей Сухинов также переводит тексты с английского языка на русский: он перевёл 6-томник американского писателя-фантаста Э. Гамильтона. С. С. Сухинов является лауреатом нескольких литературных премий.

Побывав в Швейцарии, Германии, Италии и Финляндии, осенью 1910 года Мандельштам возвращается в Петербург с целью повторно поступать в университет. Сделать это ему удается через год, после крещения по обряду методисткой епископской церкви. Чуть раньше, в марте, поэт знакомится с Анной Ахматовой, после чего начинается тесная дружба с поэтессой и ее супругом Н. С. Гумилевым. Именно дружба подтолкнула Мандельштама к «Цеху поэтов», созданному Гумилевым. Рупором нового поэтического течения — акмеизма — стал журнал «Аполлон», в котором печатались стихи и программные статьи Мандельштама.

Февральскую революцию Мандельштам принял с воодушевлением и даже опубликовал свое первое гражданское стихотворение «Дворцовая площадь». Совсем иной была реакция поэта на октябрьские события. Именно в конце 1917 года Мандельштам впервые ощущает себя поэтом-гражданином: пишет политические стихи «Когда октябрьский нам готовил временщик…» и «Кассандре», участвует в концертах Красного креста в поддержку заключенных членов Временного правительства. Однако уже весной 1918 года он меняет свою точку зрения и признает историческую закономерность Октябрьской революции, а затем переезжает в Москву и по рекомендации А. В. Луначарского поступает на службу в Наркомпрос, с июня работает заведующим подотделом художественного развития учащихся в Отделе реформы школы. Делает в Наркомпросе доклад о ритмике, на его основе разрабатывает проект Центрального института по ритмическому воспитанию.

В столице Мандельштам сходится с левыми эсерами и в феврале 1919 года, накануне репрессий против партии, уезжает с братом в Харьков, а оттуда в Киев. В столице Украины он знакомится с юной художницей Надеждой Яковлевной Хазиной, своей будущей супругой. В течение следующего полугода поэт проживает в Крыму, а затем решает перебраться в Батум, но был арестован белой контрразведкой. По освобождении все-таки отправляется в Грузию, но там вновь арестован и также быстро освобожден благодаря заступничеству местных поэтов. В феодосийском альманахе «Ковчег» (1920) поэтическую подборку открывает стихотворение «Только детские книги читать…».