До самой смерти Шарль Перро так и не сознался, что сочинял сказки. Первая публикация «Спящей красавицы» была анонимной, а большой сборник, появившийся в 1697 году, вышел под именем «П.Дарманкур». Впрочем, вся читающая Франция отлично знала, что таинственный Дарманкур — родной сын писателя Шарля Перро, притом очень юный. Долгие годы исследователи спорили о его возрасте. Одни считали, что мальчику было в ту пору 9 лет, другие говорили — 11, третьи утверждали, что это молодой человек ближе к двадцати и очень может быть… Только через четверть века, в 1724 году, все факты были расставлены по местам, и многоуважаемый академик, серьёзный культурный деятель Шарль Перро занял, наконец, своё законное место — место великого сказочника.

Почему же так получилось?

Вы не поверите, но милая «Красная Шапочка», милая «Золушка», плутишка «Кот в сапогах» и коварный злодей по прозвищу «Синяя Борода» были в конце XVII века решительным оружием в сражении за новую литературу. Во Франции разгоралась непримиримая «борьба древних и новых», то есть тех, кто требовал неукоснительно следовать античным традициям, и тех, кто мечтал о чём-то другом, желательно — отечественном. Главой партии «новых» был Перро. Он бурно дебатировал и даже посвятил проблемам «древних и новых» четырёхтомный труд. А вот признаться в создании «простонародных» сказок так и не решился. Однако дело было сделано. Сказки имели чрезвычайный успех и получили доступ даже в самые рафинированные аристократические салоны.

До России маленькие шедевры Шарля Перро добрались почти через сто лет после своего появления, в 1768 году. Назывались они так: «Сказка о девочке с красненькой шапочкой», «Сказка о некотором человеке с синей бородой», «Сказка о батюшке котике в шпорах и сапогах»…

Ещё через сто лет к изданию нового перевода написал предисловие Иван Сергеевич Тургенев. Его короткий текст — это, по сути дела, настоящий манифест в защиту сказки как таковой (см.: ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ: ИВАН ТУРГЕНЕВ О ШАРЛЕ ПЕРРО). Ведь и вправду, никогда и никому не удастся «заменить сказку рассказом».

И.Линкова

Повесть «Сестра печали» была переиздана буквально на днях, в 2014 году, и ещё раз напомнила о том, что у нас есть хороший писатель — Вадим Шефнер.

Сестра печали — это война. События развиваются незадолго до её начала, потом на фронте, в блокадном Ленинграде и, наконец, после победы. Можно жить дальше, но всё главное уже не удастся забыть. Эта книга написана в 1960-х, когда Вадим Сергеевич Шефнер был совершенно сложившимся, опытным автором. Но и тогда, и сейчас каждая её страница кажется дневником очень молодого человека.

Разумеется, перед нами не автобиография, но бывает такая степень художественного чувства, когда не возникает вопрос, почему писатель всё знает про своего героя.

Пять лет назад именем этой повести издательство «Терра» озаглавило целый сборник, в котором присутствуют сочинения разных жанров. Фантастики совсем немного, всего четыре небольших рассказа. На самом деле автор, по его собственным словам, «ударился в фантастику» с большим удовольствием, и в старых изданиях её предостаточно. Никаких чрезвычайных фантастических изысков современный подросток там не найдёт, зато, как пишет комментатор, «рассказчик не устаёт едко и весело смеяться». Особенно нравится ему придумывать поэтов-неудачников, вдохновенных графоманов и «украшать» их «произведениями» свои рассказы.

При этом нужно понимать, что всю жизнь сам Вадим Шефнер был по преимуществу серьёзным поэтом. Впервые он опубликовал свои стихи в двадцать один год, а ровно через шестьдесят лет собственноручно отобрал наиболее достойные тексты для финального сборника с красивым названием «Архитектура огня». Дети здесь ни при чём. Но взрослые, окружающие детей, могут поучиться светлому спокойствию человека, который в глубокой старости заканчивает последнее стихотворение словами:

|

Как праздничен и необъятен |

И.Линкова

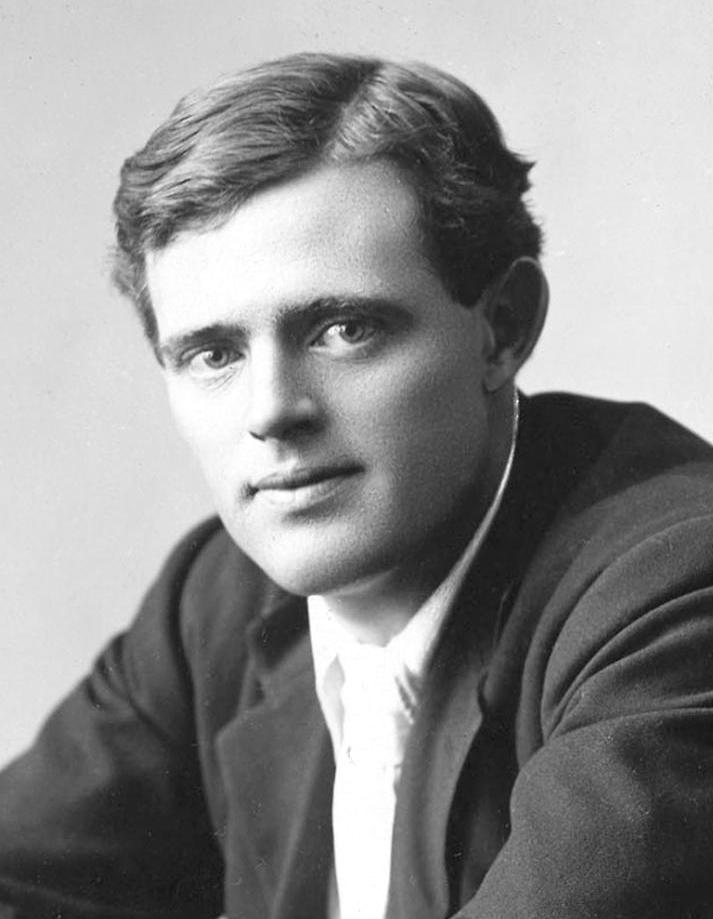

Статистика утверждает, что в середине XX века в Советском Союзе Джек Лондон занимал первое место среди зарубежных писателей по количеству изданий и объёму тиражей. Причины этого отследить совсем не сложно: самородок и самоучка, поднявшийся из низов, прочитавший Маркса, написавший про волю к жизни и, наконец, разочаровавшийся в прелестях буржуазного мира, был прекрасным претендентом на роль «прогрессивного писателя». Если, конечно, трактовать всё вышесказанное с одной стороны.

Но у этого человека никогда не было «одной стороны». Ещё мальчишкой, влюблённым в море, он был то «устричным пиратом» (то есть, попросту воришкой), то членом рыбачьего патруля против браконьеров. Совсем молодым запил с горя, но быстро взял себя в руки и даже написал «антиалкогольную» книжку «Джон Ячменное зерно». Да что говорить: его самый знаменитый роман «Мартин Иден» рассказывает о человеке, который кончает с собой на вершине всего — славы, свободы, богатства.

Постоянно и неизменно в творчестве этого яростного писателя только одно: он реалист и романтик в одном лице. Именно поэтому книги Джека Лондона были написаны и до сих пор воспринимаются остро, «на разрыв». Именно поэтому переполненная событиями личная его биография читается иногда с большим напряжением, чем его литературные произведения.

Произведений много. Они неравнозначны. Самые сильные могли бы встать в один ряд с выдающимся рассказом, уже упомянутым. «Воля к жизни» (в другом переводе — «Любовь к жизни») — это когда ты почти умираешь, но ползёшь. А рядом с тобой из последних сил ползёт голодный волк. У волка — зубы. У человека — воля и тоже зубы. Побеждает человек.

И.Линкова

Минчковский писал и для детей школьного возраста. В 1966 году им была написана повесть «Старик прячется в тень» о жизни и приключениях трех друзей-подростков в поисках пропавшей картины из местного музея. Действие происходит в 20-х годах в маленьком городке. Эти и другие произведения для детей выходили отдельными изданиями или сборниками. Первый сборник, «Тринадцать разных историй» (1963), трижды переиздавался. В него вошли веселые и грустные истории, происходившие как с самим автором, так и с его друзьями и знакомыми ребятами. Среди них повести: «Десять дней одни втроем» и «Как они снимались в кино».

Писатель перевел для старших школьников повести молдавского писателя Г. Георгиу «Капитаны “Молнии”» (1976) и «Рыцари голубой розы» (1980), повесть азербайджанского писателя А. Абульгасана «Внуки старой Тамаши».

По произведениям А. М. Минчковского на «Ленфильме» были сняты художественные фильмы: «Гущак из Рио-де-Жанейро» (1960), «Странные взрослые» (1974) и «Таинственный старик» (1980).