А. Л. Барто вместе с С. В. Михалковым была инициатором создания советской (ныне российской) секции Международного совета по детской книге (IBBY), основанной в 1968 году. В 1974 году её номинировали на Премию имени Ханса Кристиана Андерсена. Члены международного жюри IBBY включили её в число «особо отмеченных» (high commended). Это значило, что писательница имеет право ещё раз быть выдвинутой на соискание премии, а её книги рекомендуются для перевода в странах, считающихся с мнением IBBY. Жюри отметило, что даже в переводе её стихи не утратили своих поэтических достоинств. Также А. Л. Барто в 1979 году вошла в особый Почётный список Международного совета по детской книге в связи с Международным годом ребёнка.

Творческая и общественная деятельность Агнии Львовны Барто была отмечена большим количеством наград. В 1950 году она стала лауреатом Сталинской премии II степени, в 1976 году — лауреатом Ленинской премии.

В 1962 году в Лондоне с огромным успехом прошла Выставка советской детской книги и иллюстрации. Её открывала А. Л. Барто.

В последние годы жизни писательница совершала многочисленные поездки по разным странам, побывала в Англии, Исландии, Японии и многих других странах. Она старалась как можно больше общаться с детьми. В 1977 году вышел её сборник «Переводы с детского». В него вошли собранные в поездках детские стихи, переведённые ею на русский язык. Писательница была уверена в богатстве внутреннего мира детей всех национальностей. «Если дети всего мира будут дружить, то никогда не будет войны», — часто говорила Агния Львовна.

«В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все их усилия были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мёртв!»

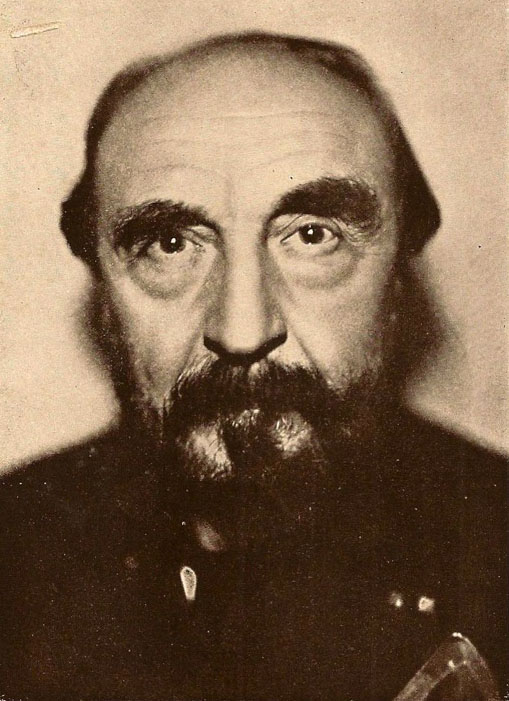

Вспоминаете?.. Так начинается полный опасностей и приключений роман «Борьба за огонь», рассказывающий о жизни людей, которые населяли Землю десятки тысяч лет назад, в «доисторические» времена. О первобытных людях Ж.Рони сочинил целую серию романов: «Вамирэх» (1892), «Эйримах» (1893), «Борьба за огонь» (1909), «Пещерный лев» (1918), «Пещерные люди» (1929) и другие. Всего же он написал более ста книг, был удостоен Гонкуровской премии, а с 1926 года сам возглавил Академию Гонкуров.

Как и его брат Серафен Жюстен Франсуа Бёкс (Рони-младший; 1859-1948), писатель примыкал к натуралистической школе Э.Золя. С братом его объединяло не только кровное родство, но и совместное творчество, и общий псевдоним. Под знамёнами натуралистической школы и псевдонимом «Рони» братья опубликовали немало остросоциальных романов о жизни Франции рубежа XIX-XX вв., со временем постепенно отошедших на второй план. Зато приключенческие и фантастические романы Ж.Рони-старшего часто переиздаются и с удовольствием читаются даже в XXI веке.

Фантастика Ж.Рони, младшего современника Жюля Верна, отмеченная занимательностью и богатством выдумки, сумела пережить своё время. Особого успеха писатель добился в изображении иных форм жизни; здесь он, без преувеличения, выступил подлинным новатором, за одиннадцать лет до уэллсовской «Войны миров» попытавшись представить и описать негуманоидных пришельцев — мыслящие кристаллы («Ксипехузы», 1887). Впоследствии фантаст, далёкий от принципов антропоморфизма, додумался до «ферромагнетиков» («Конец Земли», 1911), «разумных зарослей» («Удивительное путешествие Гертона Айронкестля», 1922) и даже протоплазменных «зооморфов» («Звездоплаватели», 1925).

А.Копейкин

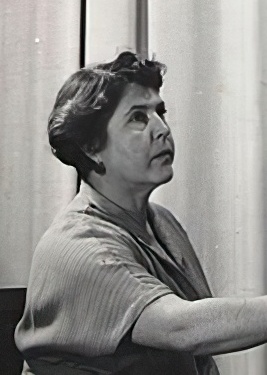

В Московском художественном институте Татьяна Ерёмина училась у Сергея Герасимова, а дипломную работу — серию плакатов «Советская женщина» — создавала под руководством Александра Дейнеки. Разумеется, на первых порах влияния педагогов избежать было очень трудно, и некоторые ранние произведения Татьяны Алексеевны (1930-40-х гг.) по стилю действительно напоминают Дейнеку.

С годами художница нашла более мягкую, лиричную манеру рисования, далёкую от какой бы то ни было плакатности. «Любимая тема Татьяны Алексеевны Ерёминой — дети, люди, — читаем мы в журнале «Мурзилка. — Она рисует их крупно, ясно и очень красиво». С «Мурзилкой» Ерёмина сотрудничала ещё с довоенных времён, однако расцвет её книжно-журнального творчества приходится на 1950-60-е годы.

В одном из ЖЖ-сообществ недавно зашёл разговор о любимых изданиях Агнии Барто. Кто-то назвал «Фонарик» — книгу, вобравшую в себя не только самые памятные стихи знаменитой поэтессы, но ещё и рисунки шести прекрасных художников: В.Конашевича, Е.Афанасьевой, Г.Валька, В.Цигаля, А.Брей… Наибольший вклад в оформление сборника внесла Татьяна Ерёмина — именно она нарисовала всех этих крепких, румяных, здоровых и счастливых детей.

Особенно художница любила самых маленьких — дошколят. Для них она украсила «Топотушки» З.Александровой, «Аришку-трусишку» В.Бианки, «Ненастоящую девочку» Н.Гернет, «Сказки о маленькой Машеньке» С.Могилевской, «Крупеничку» Н.Телешова, «Растрёпанного воробья» и «Стальное колечко» К.Паустовского, стихи Я.Акима и С.Маршака…

А.Копейкин

Читательская любовь не поддаётся логическому объяснению. В чём только ни упрекали «бабушку Нортон»: в неоригинальности, в прямом заимствовании сюжетов, в литературной беспомощности и даже в элементарной безграмотности. А вот поди ж ты: читали, читают и, очевидно, ещё будут читать — на прилавках книжных магазинов то и дело появляются новые тома за авторством Андре Нортон.

В России бабушкина высокая репутация во многом является заслугой братьев Стругацких. Самую первую её книжку («Саргассы в космосе»), не без трудностей добравшуюся до наших любителей фантастики, перевели именно Стругацкие, укрывшись под псевдонимами «С.Бережков» и «С.Витин» («С.Победин»). И перевели так, что о никому не ведомом в ту пору авторе у всех сложилось впечатление более чем благоприятное.

Переводы, что в изобилии появились за последние двадцать лет, репутацию эту не укрепили (если не считать единичных работ И.Гуровой или К.Королёва), но и не разрушили. «Бабушка», до самой своей кончины (на 94-м году жизни) исправно выпускавшая по нескольку романов в год, по-прежнему находится в списке популярнейших фантастов мира и покидать этот список не собирается.

Что ж, она всегда знала, как угодить читателям. В её книгах есть и погони, и перестрелки, и схватки с инопланетными монстрами, и магия, и романтическая любовь… Но главное, что неизменно отличало и отличает «бабушку» от бесчисленных «внуков» и «правнуков», — старомодная обстоятельность и поистине несгибаемая приверженность гуманистическим ценностям.

Свои романы писательница часто объединяла в серии. Как же иначе? Читатели любят книжки с продолжением. Самые известные из них: серия о Дэйне Торсоне и «Королеве Солнца», серия о «повелителе зверей» Хостине Сторме, серия «Торговцы временем», серия «Магия» (не путать с «Лунной магией»!), серия о звездной страже «Центральный контроль», серия «Янус», серия о планете Колдун, серия «Звездные ко-оты» (в соавторстве с Дороти Мэдли) и, не в последнюю очередь, знаменитая серия фэнтези «Колдовской мир», в которой особый интерес представляет «подсерия» «Север Колдовского мира» (романы «Год единорога», «Хрустальный грифон», повесть «Жабы Гриммердейла» и др.).

А.Копейкин