Первый рассказ «Неразлучники», написанный в 2018 году, завоевал Гран-при Международной премии в области детского литературного творчества «Алиса–2019». Другие произведения Юлии Сабитовой также отмечены литературными наградами. С повестью «Есть кто живой?» она получила третью премию за лучшее художественное произведение для подростков на VII Международном конкурсе имени Сергея Михалкова (2020). В 2022 году Юлия победила в конкурсе сценариев для анимационной студии «Паровоз».

Повесть «Есть кто живой?» затрагивает важную тему подросткового выбора будущей профессии. Главный герой, Максим Ильин, — единственный сын в семье врачей. Он учится в десятом «медицинском» классе, потому что его родители решили, что Макс должен обязательно продолжить династию.

«Быть единственным ребёнком в идеальной, любящей семье круто и одновременно ужасно тяжело. Это такая ответственность, которая может расплющить тебя в лепешку, если ты вдруг слабак», — говорит Максим. В детстве с ним постоянно занимались, он получал всё, о чём только мог мечтать. С ним советовались при принятии важных решений как с равным. Естественно, он всегда старался оправдывать ожидания родителей, до определённого времени…

С началом Отечественной войны 1812 года Жуковский вступил в Московское ополчение, служил поручиком. Был участником Бородинского сражения, затем его прикомандировали к штабу фельдмаршала М.И. Кутузова. Находясь в Тарутино, поэт написал знаменитую оду «Певец во стане русских воинов». Личное мужество Жуковского, проявленное в сражениях под Бородином и под Красным, были отмечены орденом св. Анны 2-й степени.

После войны В.А. Жуковский решил полностью посвятить себя литературному творчеству. В этом ему помог министр народного просвещения граф С.С. Уваров, высоко ценивший творчество Жуковского. В 1815 году граф представил поэта вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, которая после аудиенции предложила ему при своей особе место придворного чтеца и учителя русского языка. С этого времени у Жуковского начался двадцатипятилетний период придворной службы. Поэт жил в Зимнем дворце. В 1816 году, «принимая во внимание его труды и дарования», высочайшим повелением ему была назначена пожизненная пенсия.

Большое значение для Жуковского имела дружба с А.С. Пушкиным. В 1831 году, когда оба поэта жили в Царском селе, они практически одновременно обратились к стихотворной сказке: Пушкин написал «Сказку о царе Салтане», а Жуковский — «Сказку о царе Берендее», «Спящую царевну», «Войну мышей и лягушек» и начал повесть «Ундина» (закончена в 1836 году). Это стало началом третьего периода творчества Жуковского.

Жуковский знал от Пушкина о назревающей между ним и Ж.Ш. Дантесом дуэли и пытался ее предотвратить, но не сумел. Умирающий Пушкин просил Василия Андреевича стать его душеприказчиком. После смерти Александра Сергеевича Жуковский решал издательские дела поэта, проблемы с его долгами, хлопотал перед императором о пенсии вдове и малолетним детям.

«Когда я читаю его прозу, испытываю вполне материальное удовольствие от точно найденного слова, от потрясающего чувства юмора, от его безграничной фантазии».

Если вы хоть раз держали в руках книги Юрия Коваля, вы, без сомнения, присоединитесь к этим словам Виктора Чижикова, сделавшего прекрасные иллюстрации к повести «Приключения Васи Куролесова».

Прав и Яков Аким, утверждающий, что Коваль был человеком с волшебным фонарём в руке — ярким и многоцветным, благодаря которому мы совсем другими глазами учились смотреть на мир.

Обидно это сознавать, но только после безвременной кончины Юрия Иосифовича стало понятно, какого замечательного мастера потеряла наша детская литература.

«Там, где Коваль шутит, — он грустит; там, где грустит, — он любит; там, где любит, — он защищает, — писал Ролан Быков в предисловии к «Шамайке». — Он ни на кого не похож, он добр, прост и при этом удивителен. Он любит природу, животных и детей — это его мир, это то, что он защищает…

…Он певец доброты, естества и фантазии. Я, конечно, упрощаю. Хороший писатель никогда не укладывается в какие-то определения, тем более Юрий Коваль.

Но я твёрдо знаю одно: таких писателей мало, они очень редки. Их… надо записывать в Красную книгу, а то совсем переведутся и исчезнут».

Продолжая мысль Ролана Быкова, можно сказать, что с уходом Юрия Коваля навсегда исчез с лица Земли один уникальный вид детского писателя.

Такого писателя у нас больше не будет.

А.Копейкин

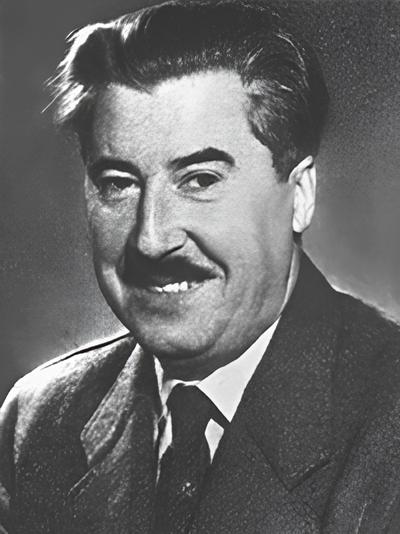

Когда перед режиссёром А.Птушко встал вопрос об исполнителе главной роли в беспрецедентном по масштабам съёмок былинном эпосе «Илья Муромец», он, вероятно, не колебался ни одной минуты. Конечно, Андреев, кто же ещё! К середине 1950-х годов в советском кинематографе этот актёр по праву считался символом русского национального характера.

Иногда это ему даже вредило. Андреева охотно приглашали играть простых парней из народа в фильмы, где играть-то как раз было нечего. Борис Фёдорович расхаживал туда и сюда перед камерой, принимал эффектные позы, говорил густым басом разные слова, и его колоритная фактура всё делала за него сама. В каком-то смысле и Илья Муромец получился таким же — эффектным, фактурным, картинным, как будто сошедшим с известного полотна художника Васнецова. Однако везде и всюду органичность и убедительность героев Андреева были таковы, что зрители принимали и любили актёра и в комическом, и в трагическом, и в эпическом, и в психологическом амплуа.

«Детских» ролей у него было немного, но каждая по-своему примечательна; к самым известным, наряду с Ильёй Муромцем, относятся матрос Лучкин в «Максимке» (по К.Станюковичу) и пират Джон Сильвер в экранизации романа Р.Стивенсона «Остров сокровищ».

А.Копейкин

Когда Валентина Сперантова уже подумывала о возрастных ролях, в Москве взошла новая звезда-травести — Лидия Князева, актриса-«девочка», маленькое чудо. Она действительно была очень маленькой, и её невысокий рост и уникальная органика рождали множество легенд о том, как после очередного спектакля Московского ТЮЗа зрители уходили в полной уверенности, что на сцене выступал ребёнок, а не взрослая женщина, и все попытки убедить их в обратном не имели никакого успеха.

В театре она играла и девочек, и мальчиков: Королеву из «Двенадцати месяцев» (критики писали, что в исполнении Князевой она казалась даже более юной, чем это требовалось по роли), Красную Шапочку из одноимённой пьесы Е.Л.Шварца, Козетту из «Отверженных», Олю из «Королевства кривых зеркал», Тома Кенти из «Принца и нищего», принца Д’Элихьяра Сурамбука из инсценировки повести Л.А.Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!»…

Кинематограф запечатлел лишь одну из её театральных работ — понимая, что никто другой просто не справится с подобной задачей, Ролан Быков пригласил уже сорокалетнюю Князеву на роль обезьянки Чичи в свой фильм «Айболит-66» (прежде она играла её в постановке ТЮЗа «О чём рассказали волшебники»).

Глядя на забавную обезьянку, мы можем хотя бы попытаться представить себе, какой была Лидия Князева в своих лучших ролях.

А.Копейкин

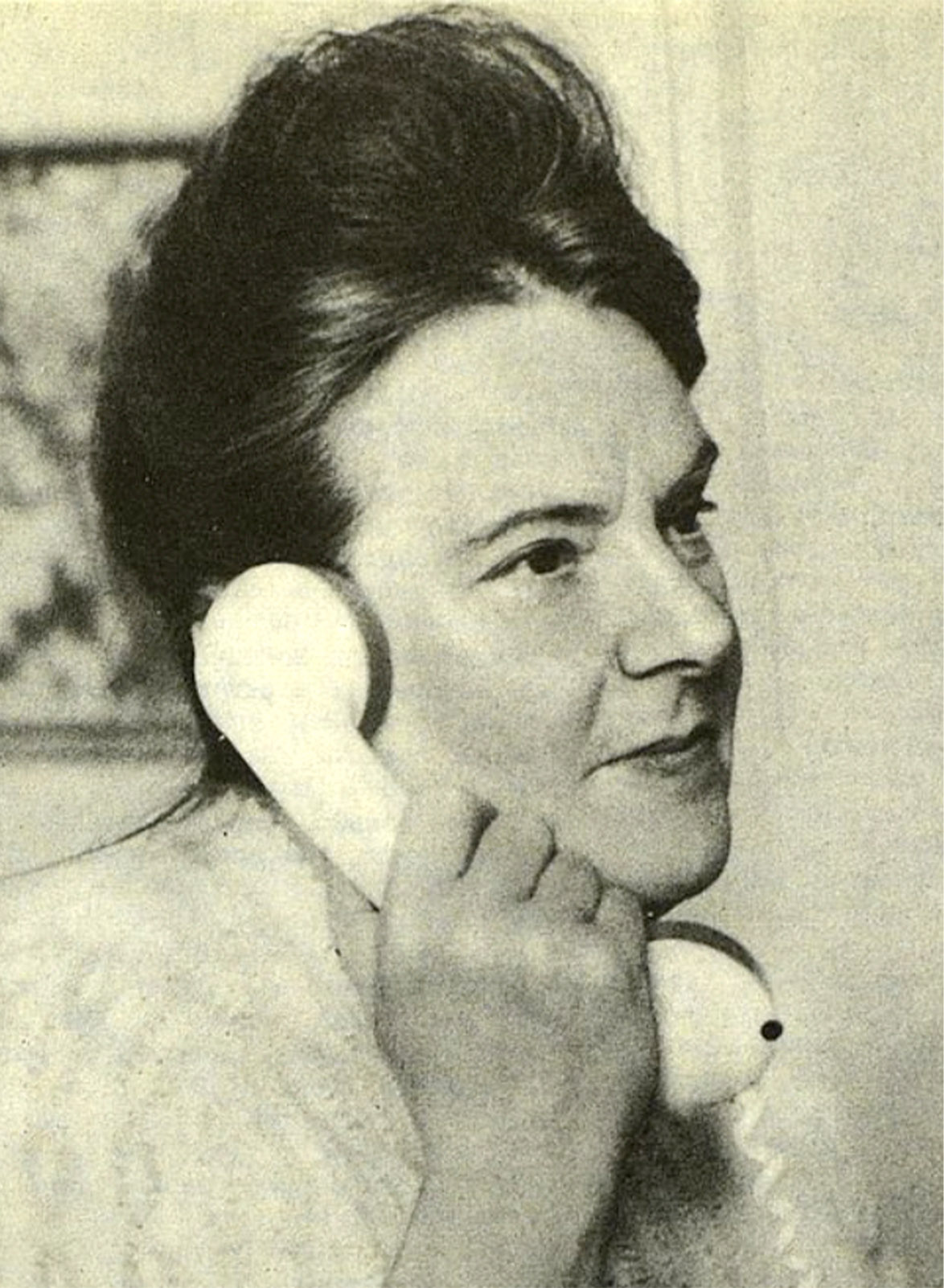

Живучесть старых познавательных книжек поистине удивительна. Вот и без произведений Клары Моисеевой, иные из которых появились на свет десятки лет назад, невозможно представить ни один современный библиографический список по истории или археологии.

Секрет не только в том, что писательница зачастую рассказывала о вещах, которые никто другой так и не удосужился изложить популярно, а тем более, беллетризовать, но и в том, что позднейшие книги и авторы попросту уступают Моисеевой как в занимательности и доступности, так и в глубине знания материала.

Кое в чём её исторические повести, разумеется, устарели, однако остались актуальными в главном: в чувстве исторического времени и способности заразить читателей своей увлечённостью событиями прошлого.

«Было восемь лет, — вспоминала Клара Моисеевна, — когда прочла “Песнь о Гайавате”, полюбила этих людей, перенеслась мысленно в эту страну, играла в вигвамы, перевоплощалась в героев “Песни”». Так же и её читатели всякий раз перевоплощаются в людей, живших сотни и тысячи лет назад, но ставших им понятнее и ближе, благодаря мастерству и эрудиции автора. В предисловии к «Дочери Эхнатона» она признавалась: «Я писала об этих людях с любовью и уважением. Эти чувства я стремилась передать вам, дорогие читатели».

Среди наиболее известных сочинений Клары Моисеевой: «В древнем царстве Урарту», «Дочь Эхнатона», «Люди ищут забытое царство», «Меч Зарины», «Учись, Сингамиль!», «Звёзды мудрого Бируни», «В Помпеях был праздник», «Осень Овидия Назона».

А.Копейкин

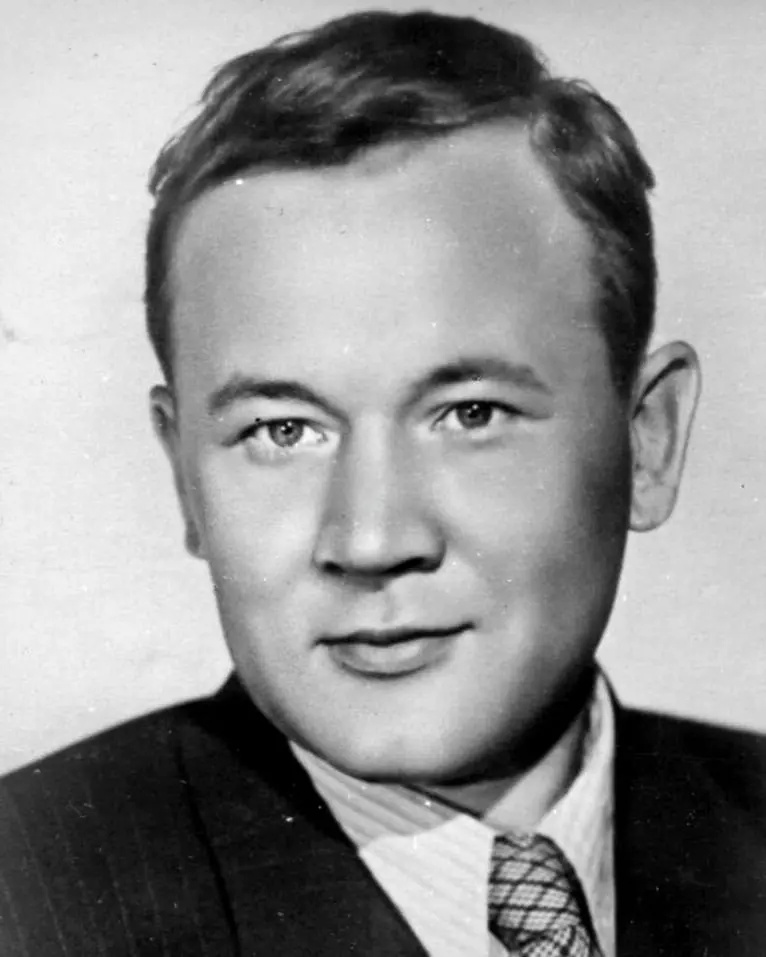

Как писатель-фантаст Виктор Сапарин не добился особых успехов — по преимуществу, его рассказы так и остались в рамках пресловутой фантастики «ближнего прицела». И только небезызвестный «Суд над Танталусом», действительно выбивающийся из общего ряда, вошёл впоследствии в антологию советской НФ, составленную Дмитрием Биленкиным.

А вот журнал «Вокруг света», в бытность Сапарина главным редактором, пользовался неслыханной по нынешним временам популярностью. Там печатались лучшие авторы Советского Союза — журналисты, писатели, учёные, и тираж каждого номера исчислялся в астрономических единицах.

Что поделаешь, для подавляющего большинства наших граждан журнал этот был в те годы одним из немногочисленных «окон в мир».

А.Копейкин