Повесть о настоящем человеке, преодолевшем непреодолимое, Борис Полевой написал за 19 дней. Он был тогда в Германии, присутствовал в качестве корреспондента на Нюрнбергском процессе. Война кончилась. Мы победили. Фашизм, пригвождённый к позорному столбу, корчился на скамье подсудимых. Для того, кто все фронтовые годы прошёл «от звонка до звонка» — то боевым офицером, то репортёром, — наступила кульминация, час триумфа. Именно тогда и была на одном дыхании написана книга, ставшая потом на десятки лет неотъемлемой частью всей послевоенной жизни огромной страны.

Есть, наверное, две главные отличительные черты творчества писателя Полевого: документальная основа и наступательная, откровенно агитационная идеология. Героя «Повести о настоящем человеке» лётчика Мересьева на самом деле звали Маресьев; с ним журналист Полевой реально встречался в действующей армии. Другая его книга — «Мы — советские люди» — в сущности, сборник беллетризованных очерков; страшные и героические судьбы людей на войне. И хотя такое прямолинейное название смущает современного читателя, суть от этого не меняется: девочка-разведчица и погибший под пытками офицер из рассказа «Мы — советские люди» всё равно остаются героями.

И. Линкова

Однажды писатель Виктор Шкловский искал важный материал для своей исторической книги и нигде не мог его найти. Даже академики разводили руками. Тогда Шкловский позвонил одному скромному библиофилу и — о чудо! — прямо по телефону, как говорится, не сходя с места, этот книголюб разрешил все его проблемы. Вот тогда Виктор Борисович и произнёс знаменитые слова: «Не только вы собрали книги, но и книги собрали вас».

Рассказывая эту историю, Николай Павлович Смирнов-Сокольский фамилию книголюба не называет, но почему-то кажется, что глубоким знатоком истории русской литературы оказался именно он. Во всяком случае, похвала книжному собирательству здесь вполне уместна.

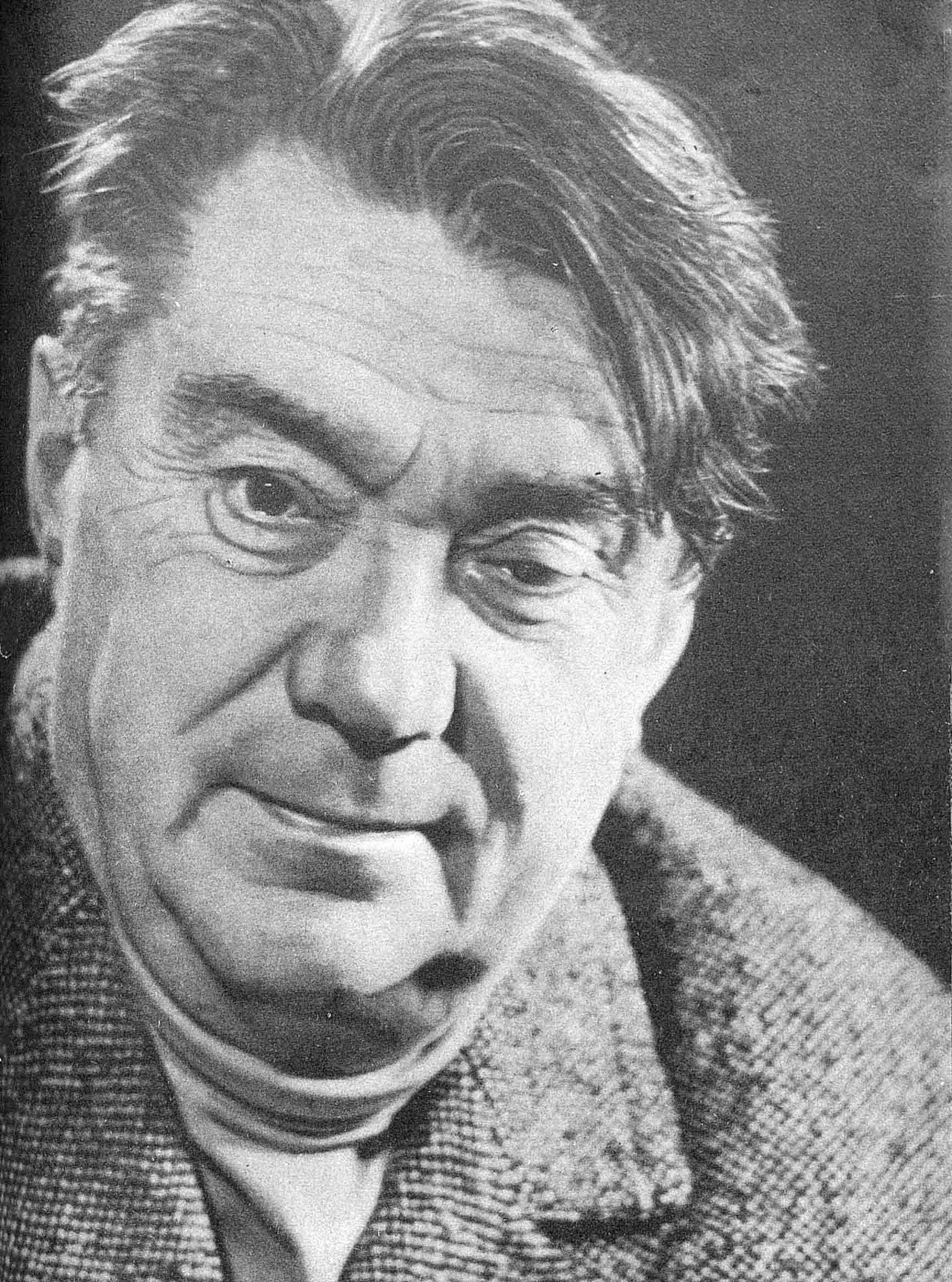

Публика знала, что Смирнов-Сокольский — артист. Один из основателей Театра эстрады. Такой большой, вальяжный, пленительно остроумный. А на самом деле…

Теперь и вовсе невозможно вообразить эстрадные шутки в исполнении человека, написавшего безупречным стилем строгие, спокойные «Рассказы о книгах» или двухтомный библиографический труд «Моя библиотека». В собрании Николая Павловича было более десяти тысяч книг: прижизненные издания произведений русских классиков, альманахи и сборники минувших веков, случайно уцелевшие экземпляры из тиражей, уничтоженных цензурой, — сокровища для избранных, чтение для преданных, которых совсем мало. Но они всегда есть.

И. Линкова

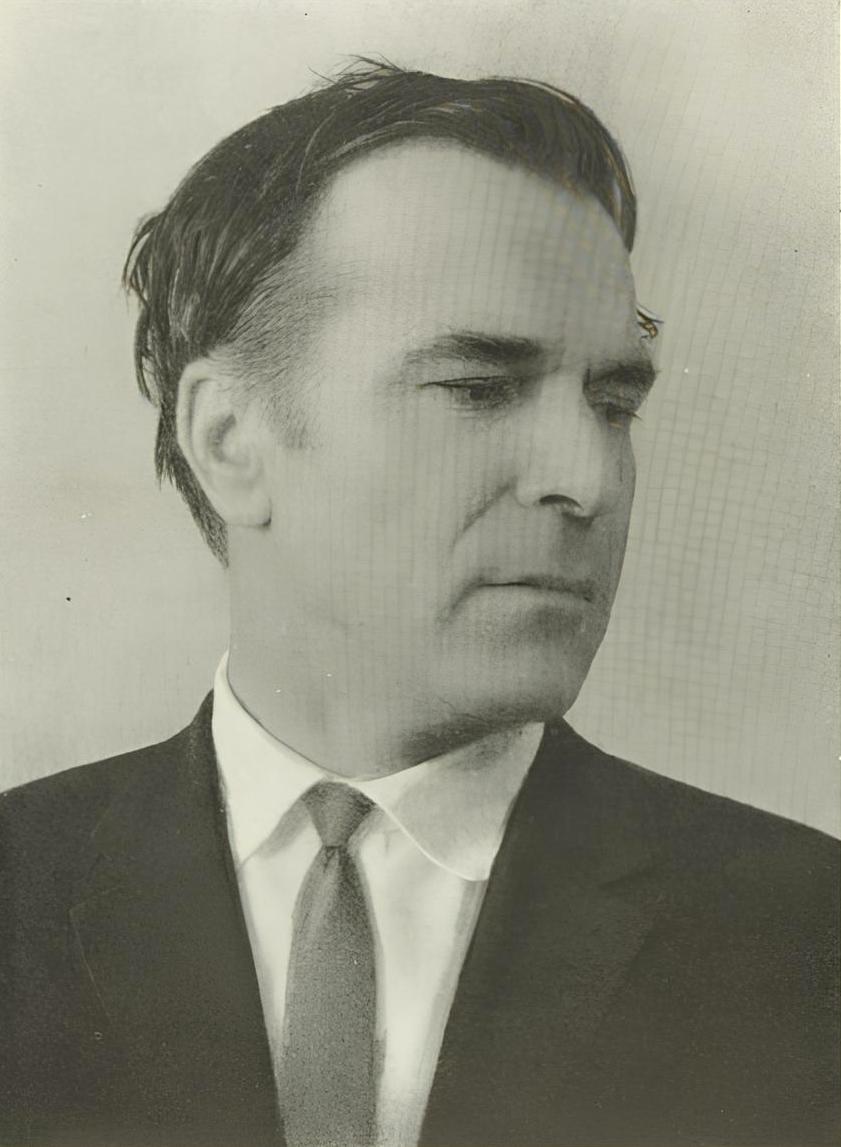

Дипломная работа выпускника Московского художественного института Фёдора Константинова называлась «Разгром помещичьей усадьбы», что вполне соответствовало настроениям 30-х годов советского века. Потом были ещё графические станковые серии на тему сельского труда — уже с позитивным настроем, но главным призванием художника оказалось сотрудничество с литературной и музыкальной классикой, отечественной и европейской. Именно ему принадлежит целая серия портретов великих композиторов — Моцарта, Вагнера, Верди, Паганини, а перечень писателей, чьи книги проиллюстрировал Фёдор Денисович, напоминает программу филологического факультета: Гораций, Шекспир, Шиллер, Гюго, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Тургенев, Крылов, Фет, Есенин…

Какую бы технику ни применял художник — ксилографию или гравюру на дереве, его работы становились отпечатком, если можно так выразиться, строгого романтизма, душевного напряжения. Молодой читатель не ошибётся, если именно в этом облике увидит «Медного всадника» или «Мцыри».

И. Линкова

Иллюстрации Кейт Гринуэй на начальном этапе её творческого пути были очень яркими, что создавало проблемы с их воспроизведение методом хромоксилографии. Чтобы лучше понять закономерности распределения, сочетания и восприятия цветов, Кейт посещала Национальную галерею, где изучала картины старых мастеров, кроме того, она добилась права работать с иллюстрированными рукописями в Британском музее.

В 1876 году Джон Гринуэй познакомил дочь с гравёром по дереву и типографом Эдмундом Эвансом (Edmund Evans), и тот приобрёл серию рисунков Кейт, сопровождавшихся её собственными стихами. Эванс, решив превратить купленные у Кейт картинки и тексты в книгу для детей, отдал стихи на доработку известному поэту Фредерику Локер-Лэмпсону (Frederick Locker-Lampson), а рисунки оставил без изменений. Однако сразу издать книгу не удалось, и прославивший своего автора иллюстрированный сборник идиллических детских стихов «Under the window» увидел свет в только в конце 1879 года.

Книга имела феноменальный успех. Первый тираж «Under the window» в 20 000 экземпляров был распродан очень быстро, и издатель срочно напечатал ещё 70 000. Сборник издавался также в США, Франции и Германии.

Книга «Marigold Garden» считается вершиной творчества Гринуэй. Также исследователи творчества художницы выделяют её книгу «А Аррle Pie», рисунки в учебнике W. Mavor «The English Spelling-Book» и иллюстрации в книге «Mother Goose or the Old Nursery Rhymes».

Рисунки Кейт пользовались огромной популярностью. Они печатались не только на страницах книг, но и в нескольких популярных тогда журналах: «Illustrated London News», «Little Folks», «Routledge's Every Girls Annual», «St. Nicholas Magazine». Из современников с ней могли соперничать только Р. Калдекотт и У. Крейн. Калдекотт неоднократно говорил, что успех Кейт вредит продажам его книг, тем не менее эти два художника дружили вплоть до смерти Калдекотта в 1886 году. Крейн же настойчиво критиковал работы Гринуэй.