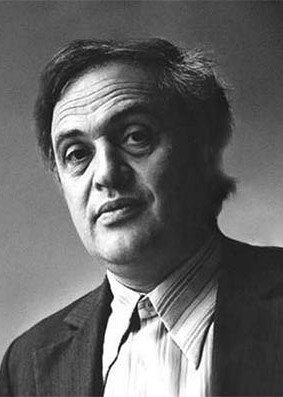

Из воспоминаний художника Бориса Жутовского о Натане Яковлевиче Эйдельмане: «“Конечно, — говорил он частенько, — в будущее не пробраться, но зато в прошлое! Погляди, через одно поколение мы знакомы с Толстым, Николаем II, Николаем I, Гоголем, декабристами и даже Пушкиным”. Он теребил пуговку на рубашке. “Ты вот дружил с Желтухиным Борисом Васильевичем, а он ни много ни мало — камер-юнкер Её Императорского Величества. Значит и царь, и Великие княжны, и наследник. Ну и Распутин. А до Брауншвейгского семейства как мы добрались? Через Пушкина! Агент III отделения, за ним приставленный, Бошняк, был сыном лейб-медика Карла Бошняка, лечившего семейство и нарисовавшего, единственный, их силуэты. А мы эти силуэты и раскопали с тобой!..” Герои рассказов и книг были его друзья, приятели, собеседники, собутыльники. Они все были ветвями гигантского генеалогического древа Истории, которое он выращивал. И лелеял его, охранял, пестовал. Строил. И ликовал».

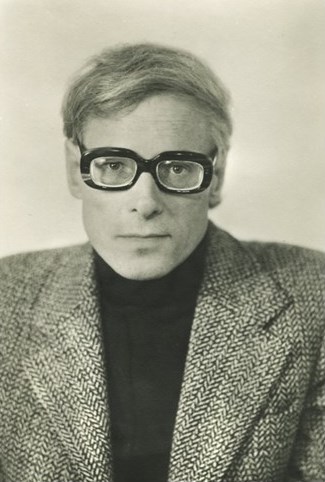

Очень обидно, что Юрий Дружков успел написать о любимых героях так мало — всего-то две повести («Приключения Карандаша и Самоделкина» и «Волшебная школа»). Но и они, украшенные рисунками Ивана Семёнова и Виктора Чижикова, стали настоящей классикой отечественной детской литературы.

Как писатель Юрий Дружков дебютировал в «Крокодиле», а в 1956 году пришёл в только что созданные «Весёлые картинки» и остался там до конца своих дней. В этом-то журнале и появились на свет персонажи его будущих книг — художник Карандаш и изобретатель Самоделкин, органично влившиеся в пёструю компанию «весёлых человечков».

Кроме двух книг о Карандаше и Самоделкине, Дружкову удалось опубликовать немногое. Под своей настоящей фамилией и в соавторстве с В.Белоцерковским он издал сказку-комикс «Необыкновенные приключения знаменитого путешественника Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука», главную роль в которой играл не текст, а картинки того же И.Семёнова, да сольную сказку «Волшебная палочка».

Была и ещё одна книга, о которой помнят сейчас разве что дотошные знатоки фантастики. Она называется «Прости меня…» и имеет подзаголовок «фантастическая поэма». По своему настроению эта романтическая и грустная повесть совершенно не похожа на того писателя Дружкова, каким он представал перед нами в весёлых детских сказках. И только бесстрастные энциклопедии позволяют убедиться в том, что автор прозаической поэмы «Прости меня…» и сказочник из «Весёлых картинок» — один и тот же человек.

А. Копейкин

Во всех иллюстрациях Ивана Александрова чувствуется влияние художников-конструктивистов, в частности, композиционных и пространственных экспериментов Александра Родченко.

Уже в первой работе можно увидеть перекличку с работами легендарных авангардистов. Сборник стихотворений Артура Гиваргизова «Мы так похожи» Иван Александров оформил словно в диалоге с книжкой Александра Родченко и его жены Варвары Степановой «Самозвери», в которой есть яркая авангардная иллюстрация, подчеркнутый лаконизм и строгость форм, нарочитая театральность и постановочность сцен с бумажными фигурками героев, вовлечение читателей-зрителей в игру светотени. Этот смелый эксперимент с формой спустя почти век продолжается в работе художника нашего времени. На трагикомичный стиль стихотворений Артура Гиваргизова абсолютно органично легла стилистика иллюстраций. Функциональность фактуры подручных материалов, брутальные коллажи из крафт-картона, рубленные формы парадоксально проявили поэтичность повседневности. Книжка «Мы так похожи», несмотря на дебют Ивана в книжной иллюстрации, произвела настоящий фурор в отечественной детской книге. В 2007 году книга А. Гиваргизова «Мы так похожи» получила «Золотое яблоко» на Международном биеннале иллюстрации в Братиславе, Словакия (BIB).

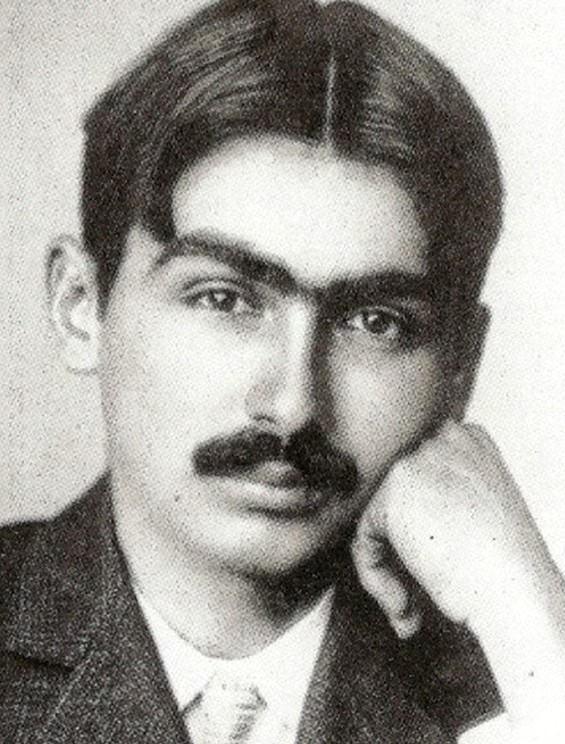

На Рождество 1920 года в издательстве «Monteiro Lobato e Cia» вышла первая детская книга Монтейру Лобату «Девочка со вздернутым носом» («Курносая девчонка») («A Menina do Narizinho Arrebitado»). Небольшая книга с рисунками известного художника Волтолино, в яркой картонной обложке, написанная доступным детям языком, имела большой успех. История о девочке Лусии по прозвищу Носишка и ее говорящей кукле Эмилии стала первой в большом цикле книг Монтейру Лобату для детей. Герои этих сказочных историй — брат Носишки Педриньо, бабушка донна Бента и чернокожая прислуга тетушка Настасия, поросенок Рабико, граф де Кукурузо, сделанный и кукурузного початка, и принц Серебряная рыбка, король Страны Прозрачных вод и др. В волшебном мире Домика Желтого Дятла можно встретить и говорящих животных, и героев сказок и басен — Золушку, Белоснежку, кота Феликса, Мальчика-с-Пальчик, Буратино, Аладдина и даже Синюю Бороду. Вслед за первой книгой вышли «Носишкины забавы» (1931), «Охотничьи подвиги Педриньо» (1933), «Записки Эмилии» (1936) и другие. Наиболее широкую известность получила книга «Орден Желтого Дятла» («Sítio do picapau amarelo», 1939).

Перу Монтейру Лобату также принадлежат книги, помогающие освоить школьную программу — «Эмилия в стране грамматики» («Emília no país da Gramática», 1930), «География донны Бенты» («Geografia de Dona Benta», 1935), «Всеобщая история для детей» («História do mundo para as crianças», 1933), «Арифметика Эмилии» («Arimética da Emília», 1934) и др. Писатель рассказывает детям и о войне «Ключ по размеру» («A chave do tamanho», 1942), и о добыче полезных ископаемых «Колодец графа» («O poço do Visconde», 1937).

Часть детских книг писателя основана на бразильском и зарубежном фольклоре — «Саси» ( «O Sací», 1921), «Сказки тетушки Настасии» («Histórias de tia Nastácia», 1937), «Двенадцать подвигов Геракла» («Os doz trabalhos de Hércules», 1944). В его пересказе вышли адаптированные для бразильского читателя «Приключения Ханса Штадена» («As aventuras de Hans Staden», 1925), «Питер Пэн» («Peter Pan», 1930), «Дон Кихот» («Don Quixote das Crianças», 1936), «Минотавр» («O Minotauro», 1939) и «Басни» («Fábulas», 1922).

Во всех своих произведениях Монтейру Лобату делился с юными читателям своими взглядами на мир, политику и человеческое общество, учил их тому, что самое главное для человека — это свобода, а самое страшное зло — война. Он создавал «оригинальные и современные произведения, написанные очаровательным, самым что ни на есть живым языком», писал литературный критик А. Кандидо.