Отвечая на анкету «BiblioГида», Марина Бородицкая призналась, что в семь лет одной из любимейших её книг был сборник «По дорогам сказки». Полагаю, что ещё многие и многие из нас могли бы сделать такое признание.

Сказать, что этот сборник был очень хорош, — значит, не сказать ничего. Без преувеличения, он был и остаётся образцовым; образцовым во всём — как составлен, как оформлен, как переведён. За оформление сборника отвечал Владимир Конашевич — здесь, думаю, комментарии излишни. За состав и переводы (пересказы) — Тамара Габбе и Александра Любарская. Свою часть работы они выполнили с таким безукоризненным мастерством, что, сколько бы ни выходило у нас сборников западноевропейских литературных сказок, этот всё равно будет лучшим.

Свой путь в литературе Александра Иосифовна начинала под чутким и требовательным руководством С.Я.Маршака в редакции Детского отдела Леногиза; со временем этот отдел превратился в самостоятельный «Детгиз». Людей, сплотившихся вокруг Самуила Яковлевича, во многом и стоит благодарить за то, что «детские книги стали подлинным явлением литературы, новым литературным жанром, привлекающим не только детей, но и взрослых».

Всё изменил 1937-й год. Он «разрушил, уничтожил редакцию Маршака, — вспоминала Любарская. — Были арестованы и авторы и редакторы. Почти все были расстреляны. Меня спасла случайность. Моё имя было уже в списках на расстрел. Но в это время Ежова сняли с занимаемой им должности палача, и тех, кого не успели расстрелять, освободили. Это было в 1939 году».

В «Детгиз», где уже сидел новый главный редактор, она не вернулась, однако свою работу в детской литературе не оставила. Выступала как фольклорист — обрабатывала «сказки русские и сказки народов, входивших в СССР, сказки норвежские и шведские, финские и африканские, кавказские и сибирские». Осуществила прозаический пересказ «Калевалы» («с сохранением небольших стихотворных отрывков»). Переводила и пересказывала сказки писателей Скандинавии — П.К.Асбьёрнсена, С.Топелиуса.

«Сказка всегда привлекала меня», — писала Александра Иосифовна. Ещё до войны у неё возникла идея пересказать по-русски огромную книгу Сельмы Лагерлёф о путешествии Нильса с дикими гусями, пересказать «свободно, сохранив “conleur locale”, но освободив от учебно-географического груза, несовместимого со сказкой». Этот свободный пересказ, сделанный совместно с Зоей Задунайской, также считается образцовым, и его репутацию не удалось пошатнуть даже первому полному переводу классической книги С.Лагерлёф, позднее выполненному Людмилой Брауде.

А. Копейкин

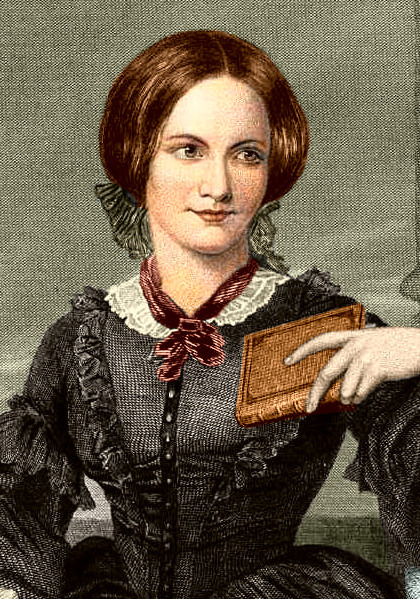

На долю старшей из сестёр Бронте выпало пережить всех своих родных. Гениальная Эмили и трогательная Энн покинули этот мир совсем молодыми, оставив после себя скромное (по объёму, но не по значению) литературное наследство. За неполные сорок лет жизни Шарлотта успела сделать больше, чем обе они вместе взятые.

Её романы пользовались огромным успехом в викторианской Англии: «Городок», «Учитель», «Шерли»… Но прежде всего и больше всех — «Джейн Эйр». Подобно «Грозовому перевалу» Эмили Бронте, эта книга представляет собой одну из загадок английской литературы. В сущности, обычная парафраза на тему сказок о Золушке, «Джейн Эйр» вот уже полтора века не оставляет равнодушными читателей всего мира.

Роман «с глубоким почтением» посвящён Уильяму Теккерею — в знак благодарности за то, что великий писатель одним из первых оценил по достоинству дарование Шарлотты Бронте и даже пролил над историей бедной гувернантки немало искренних слёз. Именно Теккерей оставил нам достоверный портрет замечательной писательницы, во многом схожей характером со своей героиней: «Помню трепетное, хрупкое созданье, маленькую ладонь, большие честные глаза. Пожалуй, главной чертой её характера была пылкая честность. Помнится, она дважды призвала меня к ответу за то, в чём усмотрела отступление от принципов… Хоть лондонская жизнь была ей внове, она вошла в неё, ничуть не поступившись своим независимым, неукротимым духом, она творила суд над современниками, с особой чуткостью улавливая в них заносчивость и фальшь. Она мне показалась очень чистым, возвышенным и благородным человеком. В её душе всегда жило великое, святое уважение к правде и справедливости».

А. Копейкин

Первые переводы Елены Баевской были опубликованы в 1977 году. Это были стихотворения Жерара де Нерваля и Жюля Лафорга. Дебют оказался очень удачным, три стихотворения в ее переводе вошли в 85 том «Библиотеки всемирной литературы» — «Европейская поэзия XIX века».

Елена Баевская переводит в основном с французского, а также с английского и немецкого языков стихотворения, прозу, драматургию, эссеистику. Среди авторов, которых перевела Баевская, значатся: Ш. Бодлер, А. Дюма, Э. Ионеско, М. Карем, А. де Сент-Экзюпери, Ж. Сименон, Э. Ростан, М. Пруст и др.

В 1984 году Елена Баевская перевела заново героическую поэму Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Впервые ее издали только спустя тринадцать лет. Перевод был высоко оценен критиками и признан наиболее образцовым, приближенным к оригиналу «Сирано де Бержерака». Вместе с М. Ясновым были найдены материалы для дополнений к книге, которые он и перевел: стихи и письма Сирано, эссе французских романтиков, которые заново открыли этого поэта в XIX веке.

В одном из своих интервью на вопрос журналиста о том, как она стала писателем, Ася Лавринович рассказала, что это получилось случайно. У неё никогда не было цели стать писателем. Решив отвлечься от бытовых забот, попробовала написать повесть для литературного конкурса. Свою первую повесть «Ты прекрасный друг» она написала в 2016 году. С конкурсом ничего не вышло, «а оставлять повесть неприкаянной было жалко». Ася, ещё не очень разбираясь в самиздате и не имея знакомств в писательской среде, выложила повесть на первые, выпавшие в запросе Google, сайты — samlib.ru и litnet.ru. Чуть позже она узнала про другие самиздатовские журналы, профессиональные сетевые сообщества. После опубликования повести она получила массу комментариев и оценок, завязались знакомства с другими писателями. Она стала известной благодаря публикациям на онлайн-платформах Wattpad и Litnet. Вскоре поступило предложение о сотрудничестве от издательства Like Book.

В 2019 году в печать вышла первая книга Аси Лавринович «От одного Зайца» и сразу же стала популярной у молодых читателей. Повесть написана простым языком, сюжет её реалистичен. Истории героев книги очень похожи на жизненные истории самих читателей. Всего у молодой писательницы вышло 14 печатных книг (в феврале выйдет пятнадцатая), несколько электронных и аудиокниг. Герои её произведений — старшеклассники и студенты.

«Поцелуй под омелой» — повесть о первой школьной любви. Эта книга стала для автора своеобразным экспериментом: в ней параллельно развиваются две истории любви — одна в сети, а другая — в реальной жизни.

В 1969 году в США и Великобритании вышла дебютная книга Маргарет Махи A Lion in the Meadow, следом издается еще одна книга - The Dragon of an Ordinary Family (Дракон в обычной семье) с иллюстрациями Хелен Оксенбери (Helen Oxenbury), получившая медаль Гринуэя от британских библиотекарей, которые признали ее лучшей иллюстрированной детской книгой года. В 1983 году в СССР вышел диафильм «Дракон в обычной семье» (перевод Л. Завьялова, художник Клим Сапегин).

В 2009 бронзовый бюст Маргарет Махи был включен в скульптурную композицию Кентерберийских героев (Canterbury Heroes) – аллеи местных героев у Центра искусств в Крайстчерче.

Её детские книги A Lion in the Meadow (Лев на лугу)и The Man Whose Mother was a Pirate (Человек, чья мама была пираткой) считаются национальной классической литературой Новой Зеландии.

Маргарет Махи автор более 100 книжек с картинками, 20 сборников рассказов и 40 романов, в том числе романов для подростков, два из которых, Haunting (1982) и The Changeover (1984) были награждены Медалью Карнеги. Маргарет Махи — лауреат множества других наград, в том числе Золотой медали им. Х.К. Андерсена (2006).