С тех пор как Марина Цветаева сказала: «Мой Пушкин», — эти слова будто сами собой звучат над каждой книгой каждого хорошего художника, рискнувшего встать рядом со стихами великого поэта. И если бы однажды пушкинские персонажи, нарисованные разными людьми, собрались вместе, они бы, наверное, не узнали друг друга. Время идёт, а книжный театр перевоплощений не иссякает и продолжается.

Вот «Сказка о рыбаке и рыбке». Если в руки ребёнка попадёт книга (или набор открыток), выпущенный ИДМ, значит, сам старик, похожий на доброго дедушку, и крестьянская изба, и рыбачья лодка, и причудливый боярский наряд — всё узорчатое билибинское царство потребует пристального внимания и бесконечного разглядывания бесконечных деталей.

А если — Маврина (сборник «Лукоморье», удачно изданный «Московскими учебниками»)? Кажется, все тюбики с красками взорвались одновременно, и каждая — в свободном полёте! — попала как раз туда, куда надо… Кажется, эти лица, люди, рыбка — всё явилось в одно мгновенье, одним движением руки…

А если — художник Чёлушкин? Кирилл Чёлушкин, всякая книга которого — как шаг за горизонт? Ну что, казалось бы, можно сделать с рыбаком и рыбкой, поучительной историей для маленьких детей? Но уже обложка с голубым, печальным старческим взглядом заставляет взрослого испытать некоторое удивление и даже тревогу. А когда страница за страницей весь мир начнёт менять цвет, пока совсем не потемнеет, когда почти всё, что про старуху, останется только в словах, а несчастный старик, обиженный всей своей жизнью, как будто растворится в порывах бури, — вот тогда взрослый посмотрит на своего ребёнка и подумает: это для тебя или про меня?..

Появились книги, которые специально, целенаправленно показывают читателю разный взгляд на один и тот же пушкинский текст. Переиздавая «Руслана и Людмилу» с иллюстрациями Николая Михайловича Кочергина, Издательский Дом Мещерякова весьма тактично и удачно соединил под одной обложкой цветные и чёрно-белые работы мастера, а вокруг «Евгения Онегина» собрал, казалось бы, совершенно несоединимое: очаровательно-манерные цветные акварели Елены Самокиш-Судковской (начало XX века) и классическую графику Павла Соколова (середина XIX-го).

Всё это Пушкин. И непредсказуемый карнавал иллюстраций только отмечает путь, которым он идёт сквозь время.

И.Линкова

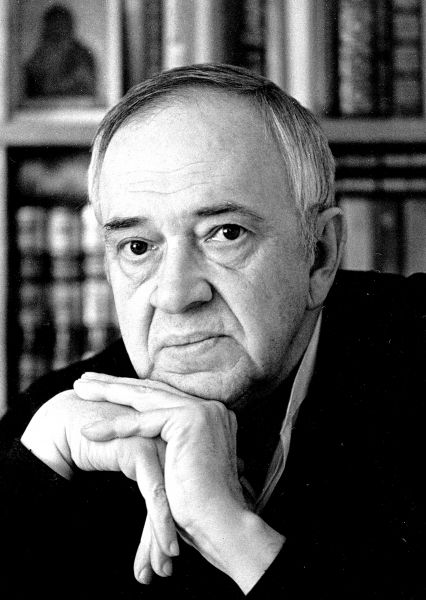

Одаренность мальчика первым отметил К. И. Чуковский, опубликовавший в очередном издании своей знаменитой книги «От двух до пяти» изречение пятилетнего Антона: «Я так устал, как лампочка на двести двадцать вольт, которую включили в сеть на сто двадцать вольт — без трансформатора». Правда, Чуковский пророчил юному Иванову стезю технического гения.

Первые рассказы Антон написал в четырнадцатилетнем возрасте. Окончив школу, работал внештатным корреспондентом в газетах «Вечерняя Москва», «Литературная газета», сотрудничал с журналом «Юность». В 1973 году Антон Иванов поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на отделение критики. Во время учёбы регулярно печатал литературно-критические статьи и рецензии. В 1982 году опубликовал книгу о своём деде «Всеволод Иванов. Литературный портрет». Работал в Союзе художников СССР, Союзе писателей РСФСР и Госкомиздате СССР. Затем полностью посвятил себя литературе.

Антон Иванов начал писать в соавторстве с Анной Вячеславовной Устиновой, своей женой. Анна Устинова, дочь советского дипломата, провела детство в Танзании, окончила московскую школу с углублённым изучением английского языка, а затем изучала африканский язык суахили в МГИМО. После института Анна проработала одиннадцать лет в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

Соавторы Антон Иванов и Анна Устинова с полуслова понимали друг друга. В одном из интервью Иванов так охарактеризовал ситуацию: «На самом деле у нас <…> практически одна голова на двоих».

Первая книга соавторов увидела свет в 1990 году в московском издательстве «Малыш»; это была «Девочка-страус», написанная по мотивам кенийских сказок. Затем А. Иванов и А. Устинова обратились к классике английской и американской литературы для детей и подростков. В 1991 году также в «Малыше» вышли переведённые ими «Приключения Нодди» Э. Блайтон, а в 1993-м одесское издательство «Два слона» выпустило её же повесть «Тайна кошки, которая исчезала». Это был один из первых детских детективов на русском языке.

Благодаря переводам А. Иванова и А. Устиновой российские школьники смогли познакомиться с такими жемчужинами англоязычной литературы, как «Поллианна» Э. Портер (1913), «Ваш покорный слуга пёс Бутс» Р. Киплинга (1930), «Роликовые коньки» Р. Сойер (1936) и др.

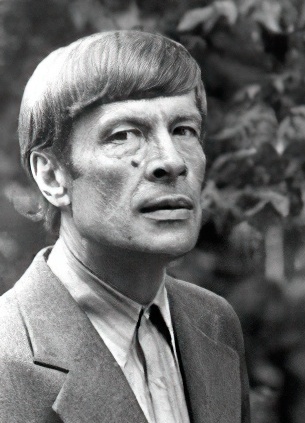

Евгений Войскунский признавался, что после смерти своего двоюродного брата и соавтора Исая Лукодьянова охладел к научной фантастике, когда-то объединявшей их обоих в художественное целое: «…как-то не поднимается рука вывести подзаголовок: “научно-фантастический роман”.

Что нас сблизило с Лукодьяновым?

Конечно, книги. Ещё не писание книг, а чтение, обмен книгами.

Мой колоссально начитанный двоюродный брат был из особенно любимой мною породы людей — из всезнаек. Разговор он часто начинал так: “А знаешь ли ты, что…” Или: “Послушай, что я вычитал сегодня…” В то время он занимался разработкой легкосплавных труб для бурения нефтяных скважин. Увлечённо говорил о своей главной идее — пластмассовые трубопроводы вместо металлических, — и как-то в наших разговорах вдруг возникла странная, фантастическая картина: струя нефти идёт через море вовсе без труб, в “кожуре” усиленного поверхностного натяжения…»

Лукодьянова восхищал Ломоносов. По словам младшего брата, он испытывал «детское удивление перед его универсальным гением. Любил цитировать: “Вам путь известен всех планет: скажите, что нас так мятет”».

Совместно Войскунским и Лукодьяновым написано не очень много — пять романов, несколько повестей, рассказы. Лучшие из них вошли в классику отечественной фантастики.

А.Копейкин

6 июня родился не только Пушкин, но и ещё один поэт — Игорь Мазнин, о котором в дневниках Агнии Барто мы находим строки, полные тепла и благожелательности:

«Поэты жадны до разговоров о стихах. В особенности о своих. На днях с Берестовым читали мы друг другу стихи до часа ночи, а вчера молодой Игорь Мазнин пришёл со своими стихами. Читали, беседовали чуть не до четырёх утра.

Поэзию Берестова я давно люблю, а новые стихи Мазнина были для меня неожиданностью, некоторые показались интересными, многообещающими. Есть у него стихотворения, которые как бы опровергают иных молодых литераторов, утверждающих, что в детской поэзии все темы уже “разобраны” первооткрывателями, мастерами. Сколько написано о весне, а Мазнин пишет свою “Весну”, и звучит она свежо, не “вторично”.

|

С чего это всюду

Такое веселье, Такое — С зари до зари — Торжество? С того, Что справляют Скворцы новоселье… И только всего-то? И только всего! С того, |

На мой взгляд, Игорь Мазнин талантливый поэт».

С тех пор Игорь Александрович написал для детей не один десяток стихотворных сборников: «Откуда приходят сны?», «Расскажите, облака», «Тёплая тропинка», «Будем дружить!» и другие.

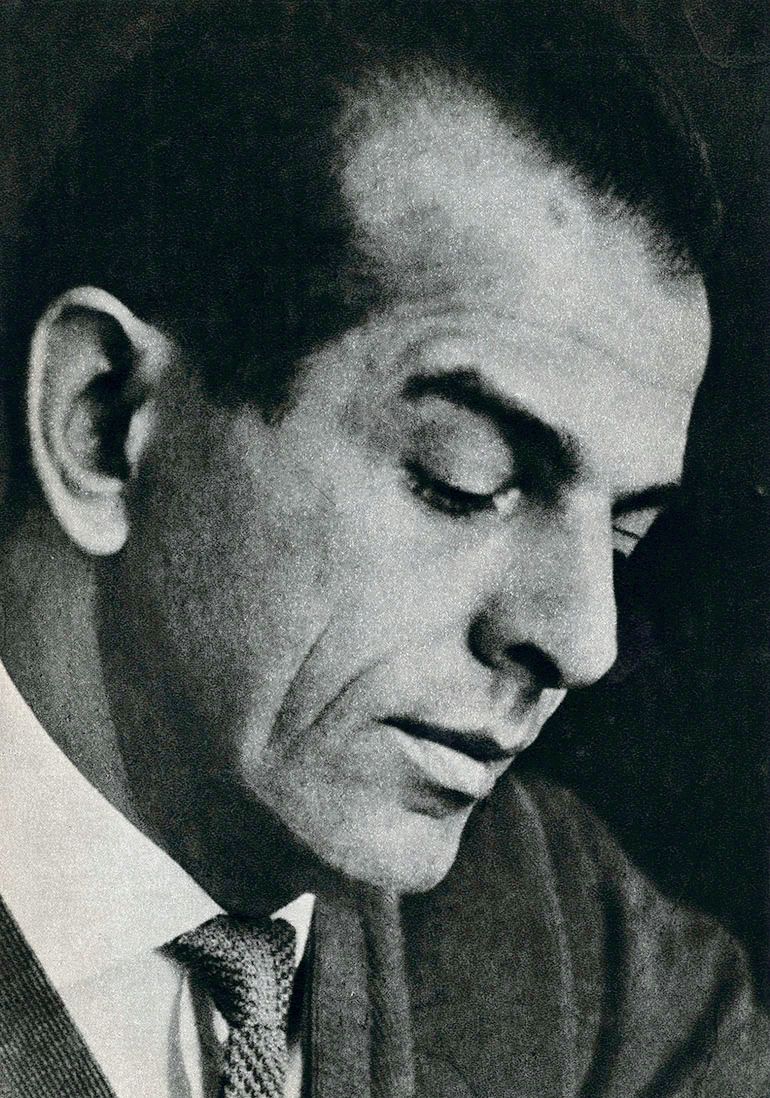

О Конецком можно сказать так: море стало его призванием. В детстве он мечтал о карьере художника, однако окончил Высшее военно-морское училище по профилю офицер-штурман и в этом качестве ходил на аварийно-спасательных кораблях Северного флота. Служил штурманом и капитаном на торговых, научно-исследовательских, пассажирских судах. Обошёл весь свет — от Арктики до Антарктики. Обо всём, что видел, рассказал в своих книгах. Прежде всего — о людях, с которыми сталкивала судьба.

Его упрекали в максимализме, в «литературщине», но он ничего не выдумывал — рассказывал так, как умеют рассказывать только моряки, с острым словцом и солоноватым юмором. Не чужда была ему и едкая ирония, что особенно проявилось в сценариях знаменитых фильмов «Полосатый рейс» (1961, с А.Я.Каплером) и «Тридцать три» (1965, с В.И.Ежовым и Г.Н.Данелия). При этом многие страницы его книг дышат романтикой почти гриновского свойства. Он никогда не пренебрегал сюжетом и старался показать своих героев в ситуациях, близких к экстремальным.

Он всё-таки осуществил свою мечту, стал настоящим художником — художником слова. Но сильнее всего отзывается его слово в тех, чьё сердце бьётся в унисон морю.

А.Копейкин

Фаина Раневская, Рина Зелёная, Татьяна Пельтцер… В одном ряду они оказались не случайно. Объединяет их — вот парадокс! — наличие у каждой неповторимой актёрской индивидуальности.

Попробуйте-ка, знатоки театра и кино, найти кому-либо из них аналог или замену! Эта «ни-на-кого-не-похожесть» делает актрис поистине уникальным явлением в искусстве. Раз познакомившись с ними, вы уже не сможете их забыть, а тем более, с кем-то спутать — такова сила их творческого и человеческого обаяния.

Есть у них и ещё одна общая черта: если подсчитать количество сыгранных ими ролей, обнаружится, что их не так уж много, — в том числе и у Пельтцер, хотя уж она-то не могла пожаловаться на невостребованность. Но запоминалось любое, даже, казалось бы, случайное их появление в кадре или на сцене, даже самые мизерные эпизоды оставались в памяти с такими подробностями, что подчас ничего не значащие реплики, произнесённые актрисами, входили в повседневный язык и становились поговорками.

Татьяна Ивановна не отказывалась ни от какой работы — смешно сказать, она боялась, что в противном случае её ждёт скорое забвение! И в отличие от других артистов, никогда не пренебрегала так называемыми «утренниками», участием в фильмах-сказках, детских радиоспектаклях и даже микроскопических сюжетах киножурнала «Ералаш».

Везде и всюду она работала с полной отдачей. Вы видите здесь кадр из фильма режиссёра Ильи Фрэза «Приключения жёлтого чемоданчика», снятого по одноимённой сказочной повести Софьи Прокофьевой. С каким задором и темпераментом играла там Пельтцер бабушку девочки Симы, как лихо отплясывала она на крыше пятиэтажного дома, прыгала через забор и разъезжала, сидя на крыше троллейбуса. А ведь актрисе было уже около семидесяти!..

А.Копейкин

Стихотворение «Мой портрет» Александр Сергеевич сочинил в те годы, когда не был ещё Александром Сергеевичем, а был просто Сашей. Пятнадцатилетний Пушкин написал его по-французски, а на русский язык, уже в наши дни, перевёл Генрих Вениаминович Сапгир, хорошо известный своими стихами для детей и для взрослых.

|

Вы попросили мой портрет, Я — только юный озорник, И в целом свете нет вралей, С курчавой шапкою волос, Корплю я с горем пополам Люблю спектакли и балы. Здесь верно всё до точки вплоть. Я сущий бес при том при всём, |

1814

Иркутского писателя Юрия Самсонова хорошо знают в Приангарье да и во всей Восточной Сибири, где с начала 1960-х годов появлялись на свет его книги. Он сочинял сказки и фантастику: «Максим в стране приключений» (эта занятная повесть печаталась с продолжением даже в московском журнале «Пионер»), «Мешок снов», «Стеклянный корабль»… О повести «Плутни робота Егора» сам автор говорил так: «Это не научная фантастика, это — весёлая фантастика».

Для фантастики Юрий Степанович сделал и ещё одно важное дело. Будучи главным редактором иркутского литературно-художественного альманаха «Ангара», он дал «добро» на публикацию острейшей сатирической повести братьев Стругацких «Сказка о Тройке» (1968), которую не принимало ни одно столичное издание. Оргвыводы не замедлили воспоследовать. За эту неслыханную дерзость Самсонова сняли с занимаемой должности, а номера «Ангары» с текстом «Сказки о Тройке» были изъяты из фондов библиотек.

А.Копейкин

Одна из интернет-биографий Ежи Брошкевича долго перечисляет его многочисленные взрослые произведения, а потом несколько неожиданно заканчивается короткой строкой: «Пишет для детей». Это не совсем адекватное отражение реальной действительности. В нынешнем русскоязычном обиходе «детский» Брошкевич живёт куда активней, чем «взрослый».

До сих пор вполне читабельна фантастическая повесть «Трое с десятой тысячи», которая ещё в 1960-х годах рассказывала о смелых ребятах на искусственной планете. Однако лидером среди детских сочинений польского писателя, вне всяких сомнений, была и остаётся забавная, трогательная история под названием «Одно другого интересней» (и её продолжение — «Тайна заброшенной часовни»; в другом издании — «Семь шагов до разгадки»). Может быть, секрет в том, что девочка Ика и мальчик по прозвищу Горошек путешествуют со страницы на страницу вместе с очень неожиданным другом — старым заслуженным автомобилем марки «Опель-Капитан», который, разумеется, живой, говорящий и очень благородный. Может, не слишком хитрые приключения увлекают не столько сюжетом, сколько переживаниями и мыслями героев. А вернее всего… Вернее всего, автор Ежи Брошкевич, а вслед за ним переводчик Борис Заходер нашли такую интонацию, которую хочется слушать просто так. Как голос доброго и остроумного друга — про что бы этот друг ни рассказывал.

И. Линкова