«Моя мечта сбылась, — признаётся Геннадий Дмитриевич Целищев, — я стал художником детской книги, художником-анималистом». Названия книг, оформленных Геннадием Дмитриевичем, целиком подтверждают это признание: «В мире дельфина и осьминога», «Как увидеть морское дно?», «Кто в лесной норе живёт?», «Кто на болоте живёт?», «Энтомология в картинках»… Любовь ко всему, что плавает, летает и ползает, зашла так далеко, что художник сам стал сочинять небольшие рассказики о животных и публиковать их в детских журналах вместе, разумеется, со своими картинками (в основном, журнал «Муравейник»).

Фирменный знак Целищева — достоверность. Его зверей, птиц и насекомых можно не просто с любопытством рассматривать, но изучать как наглядное пособие по биологии. Это, как вы понимаете, «палка о двух концах». Некоторые считают, что такое буквальное воспроизведение живой природы стесняет творческий полёт, зато другие уверены, что «только Целищеву под силу создать, например, лирический портрет осьминога».

Особенно удачным и плодотворным стало сотрудничество Геннадия Целищева с писателем Святославом Сахарновым. Вместе они не только познакомили ребят с дельфинами, осьминогами и прочей морской живностью, но сделали ещё две очень хороших книжки «не про зверей». Одна называется «История корабля», другая — «Как открывали Землю». Вот уж где художник-документалист развернулся в полную силу! Корабли плывут по страницам как настоящие, со всеми парусами, канатами и верёвочками; рядом карты, перерисовки старинных гравюр и даже нетрадиционное воспроизведение картины Айвазовского. Ведь на самом деле художник Целищев вовсе не копирует окружающий мир. Он прекрасно чувствует необходимую меру адаптации реальности к возможностям детского восприятия.

И.Линкова

Первое художественное произведение для детей Ева написала, вдохновившись строительством собственного дома. Это была фэнтези-сказка для подростков «Болтун на крыше, или Хроники Теобальда XIII». Сказка была включена в шорт-лист конкурса «Новая детская книга» сезона 2009–2010 года в номинации «Приключения и фэнтези».

В 2023 году в издательстве «КомпасГид» увидела свет повесть «Белый голубь, чёрный слон». Ева признаётся, что это не только увлекательная, полная захватывающих приключений история девочки Лёли, но и попытка с разных позиций посмотреть на взаимоотношения детей и родителей, увидеть сложности в их общении, понять психологические особенности подростка, трудности взросления.

В этом же году книга была высоко оценена жюри Национального конкурса «Книга года», она стала лауреатом в номинации «Поколение Некст». Также Экспертный совет по детской литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА) включил повесть Евы Немеш в популярный среди профессионалов и родителей итоговый рекомендательный список книг за 2023 год.

В 2024 году сотрудничество с издательством «КомпасГид» продолжилось. Готовится к выходу сборник рассказов о людях и животных «Пахнет псиной». Анонсируя книгу, Ева подчёркивает, что многие рассказы основаны на реальных событиях, об их героях сообщали в городских новостях, а она лишь попыталась заглянуть внутрь историй.

Ева сотрудничает с популярным детским издательством «Волчок». В 2021 году её оригинальная история «Моя мама — ведьма» вошла в десятый сборник рассказов современных авторов серии «Рассказы Волчка».

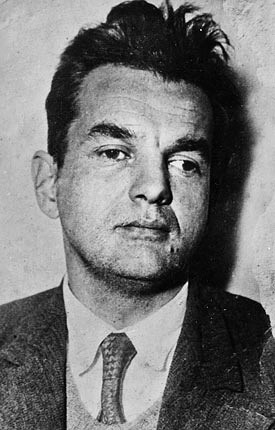

Живописуя биографию Льва Бруни, исследователи непременно ссылаются на два эпизода: в детстве Лёвушка считал, что «все люди — художники», а будучи взрослым, шутил: «У меня в жилах течёт не кровь, а акварель». Так оно и было, потому что на протяжении четырёх столетий в роду Бруни живописцы и архитекторы сменяли друг друга с завидным постоянством, а когда присоединилась материнская линия, в семейной предыстории Льва Александровича появились новые громкие имена из мира изобразительного искусства, вплоть до отдалённого, «по касательной», родства с Карлом Брюлловым. Стоит ли удивляться, что именно этому художнику удалось сохранить традиции визуального мироощущения посреди всех бурных водоворотов XX века?

Он учился в Париже и восхищался тамошними новациями, но следовать им не стал. Он немножко побыл авангардистом среди отечественных авангардистов, но и здесь надолго не задержался. Некоторые его работы можно с полной откровенностью назвать явлением соцреализма, но это не главные его работы. Главное сказали люди, называвшие Льва Бруни «лучшим русским рисовальщиком», у которого линия — только след движения, произведённого в пространстве живым существом или предметом.

Это естественное, органическое мастерство видно даже в «картинках» к детским книгам, не очень многочисленным. Обычно Лев Александрович обращался к литературным сочинениям, где было много природы, потому что в любые времена, в любой технике именно её больше всего любил рисовать — останавливать на лету. Лев Бруни иллюстрировал «Дерсу Узала» В.Арсеньева, сказки Р.Киплинга, совсем малышовую книжечку О.Перовской «Ребята и зверята», тексты Г.Скребицкого и Д.Мамина-Сибиряка. А ещё, говорят, в 1935-36 гг. лучший русский рисовальщик украсил своей монументальной работой стены зимнего сада в Центральном доме пионеров в Москве. Акварелью по шёлку написал он романтические джунгли, населённые всяким разным зверьём. Где это сейчас? Интернет молчит.

Зато на запрос «Лев Бруни» Всемирная паутина охотно показывает нам первого в роду нехудожника, Льва Ивановича, внука, который хотя и учился искусствознанию, но время утащило его восвояси — в журналистику, в телевизор, в большой натюрморт под названием СМИ.

И.Линкова

|

Благословен и год, и день, и час,

И та пора, и время, и мгновенье, И тот прекрасный край, и то селенье, Где я был взят в полон двух милых глаз… |

Эти «год и день» Петрарка называл с абсолютной точностью: в Страстную пятницу 1327 года, в церкви Святой Клары, в городе Авиньон он впервые увидел свою Лауру. С тех пор каждый раз в день рождения любви, вплоть до 1356 года, он писал новый сонет. Смерть Лауры от чумы в 1348 году не остановила влюблённого. Просто в его «Книге песен» («Canzoniere») стало две части: «На жизнь Мадонны Лауры» и «На смерть Мадонны Лауры».

Некоторые исследователи до сих пор сомневаются, существовала ли на самом деле реальная женщина, во имя которой написаны 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад и 4 мадригала. Какая разница! Последнюю, девятую редакцию «Книги песен» Петрарка завершил за два года до смерти. Если этого чувства хватило на всю жизнь, о чём ещё спрашивать?..

И.Линкова

|

Я на солнышке лежу, |

Не каждый человек может смотреть прямо на солнышко, но Олег Анофриев, наверное, мог. Иначе почему всё, что он делал, полно такого доброго света? Малыши, которые жить не могут без Черепахи, Львёнка и Бременских музыкантов, конечно же, не знают, каким настоящим Василием Тёркиным был когда-то в театре этот серьёзный актёр, как он сыграл в кино сорок совсем разных ролей и сочинил множество собственных песен. А сколько спел! Ведь это только в последнее время отечественный кинематограф научился делать подробные титры, где всё про всех указано. Если же оставить формальности и вспомнить «на слух», выяснится, что долгие годы наше кино свои самые задушевные песни пело голосом Олега Анофриева.

И.Линкова

Если папа — художник, а мама — детская писательница, стоит ли удивляться тому, что сын сделался книжным иллюстратором?

Когда почти во младенчестве стоишь за спиной ближайшего друга дома великого Добужинского и смотришь, не дыша, как он «раскрашивает» свои «картинки» к «Айболиту», о какой ещё профессии можно мечтать?

Потом появляются другие любимые гости: художник Кустодиев, художник Сомов, художник Бенуа… Не успеешь подрасти, к отцу в дом приходит с уважением и почтением новая плеяда великолепных книжных рисовальщиков: Конашевич, Лебедев, Тырса… Именно так, называя имена учителей и старших товарищей по профессии, отвечал Орест Георгиевич Верейский, если его спрашивали о тайнах творчества. А среди главных достоинств и неотъемлемых условий создания настоящей книжной иллюстрации прежде всего называл «культуру рисунка».

В минувшем веке Верейский был у нас в стране одним из самых успешных, титулованных и признанных художников книги. Он иллюстрировал произведения «первого ряда», составлявшие в те времена основу, стержень массового чтения. Именно глазами Ореста Верейского видел советский читатель «Василия Тёркина», «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Анну Каренину», фадеевский «Разгром» и героев Хемингуэя.

На фоне такой фундаментальной работы «детский» список художника выглядит значительно скромнее. Это книги, выпущенные «Детиздатом» ещё до войны (о полярных лётчиках, пограничниках, о Феликсе Дзержинском), это стихи Маршака, повести Катаева и рассказы Пришвина.

А ещё Орест Георгиевич очень гордился тем, что именно с его иллюстрациями вышла в свет самая знаменитая книжка его мамы Елены Николаевны Верейской. Книжка эта называлась «Таня-революционерка».

И.Линкова

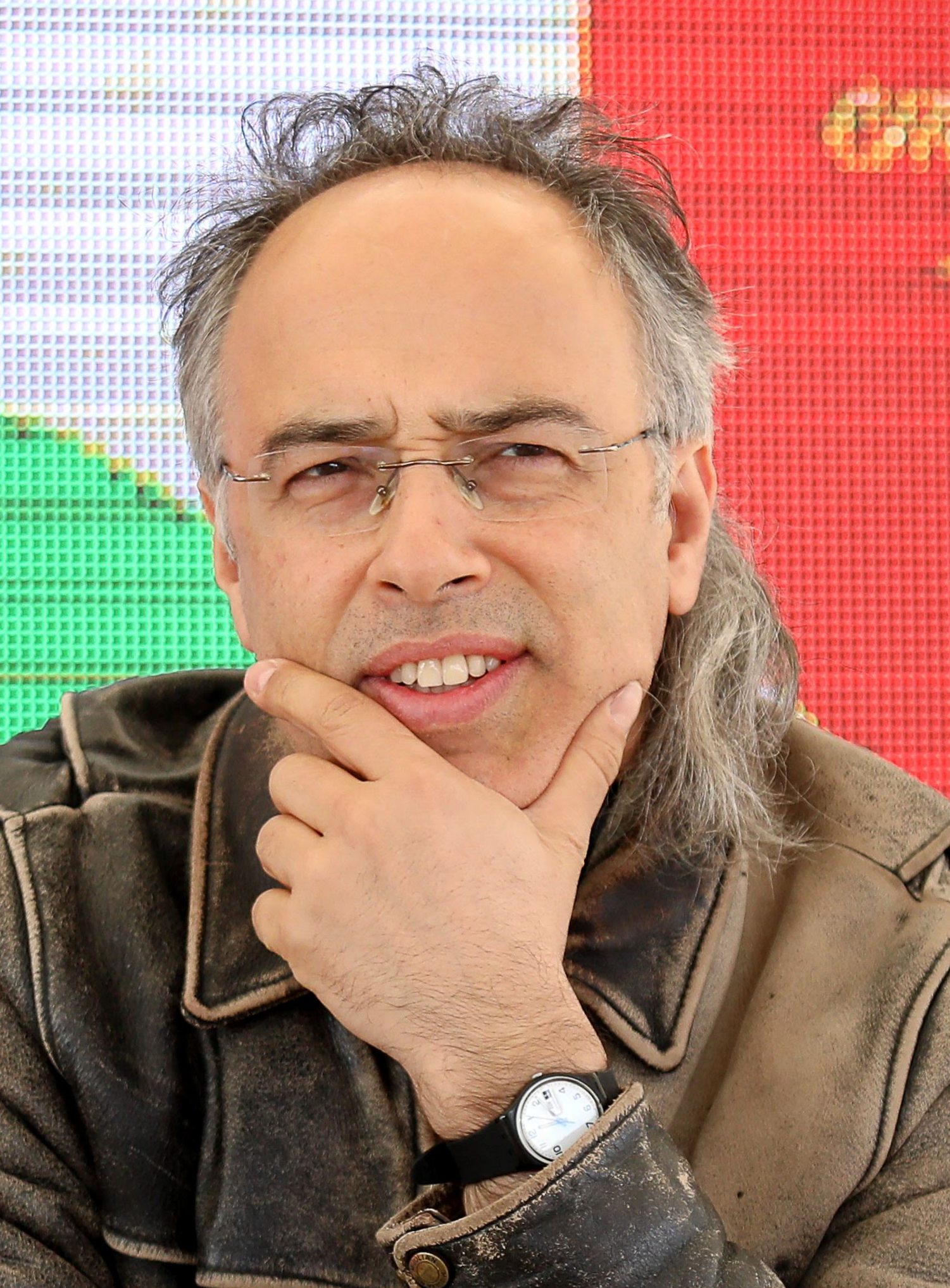

Как переводчик Михаил Визель известен с 1997 года. Его переводы публиковались с 1998 по 2007 год в литературном журнале «Сетевая Словесность». В дальнейшем М. Визель переводил с английского и итальянского языков рассказы, романы, пьесы, стихи, графические романы, а также литературоведческие и культурологические работы. Среди авторов, произведения которых он перевёл на русский язык, Дж. Леопарди, Дж. Куликкья, У. Эко, Н. Гейман, Х. Поток, М. Соркин, Д. Хоррокс и др.

Детской книгой Михаил Визель заинтересовался, когда у него появился ребёнок: начал переводить стихи Джанни Родари для самых маленьких. Благодаря М. Визелю на русском языке впервые издан классик американской и мировой детской литературы П. Ньюэлл («Книга с уклоном», 2018), также он перевёл ранее не известные русскоязычному читателю произведения Дж. Родари «Гондола-призрак» (2013), «Театр Джанни Родари» (2019), «Охотница Аталанта» (2015); У. Эко «Три сказки» (2013) и др.

На сегодняшний день издано более 60 книг англоязычных и итальянских авторов в переводе М. Визеля.

В настоящее время Михаил Визель — шеф-редактор портала «Год литературы».

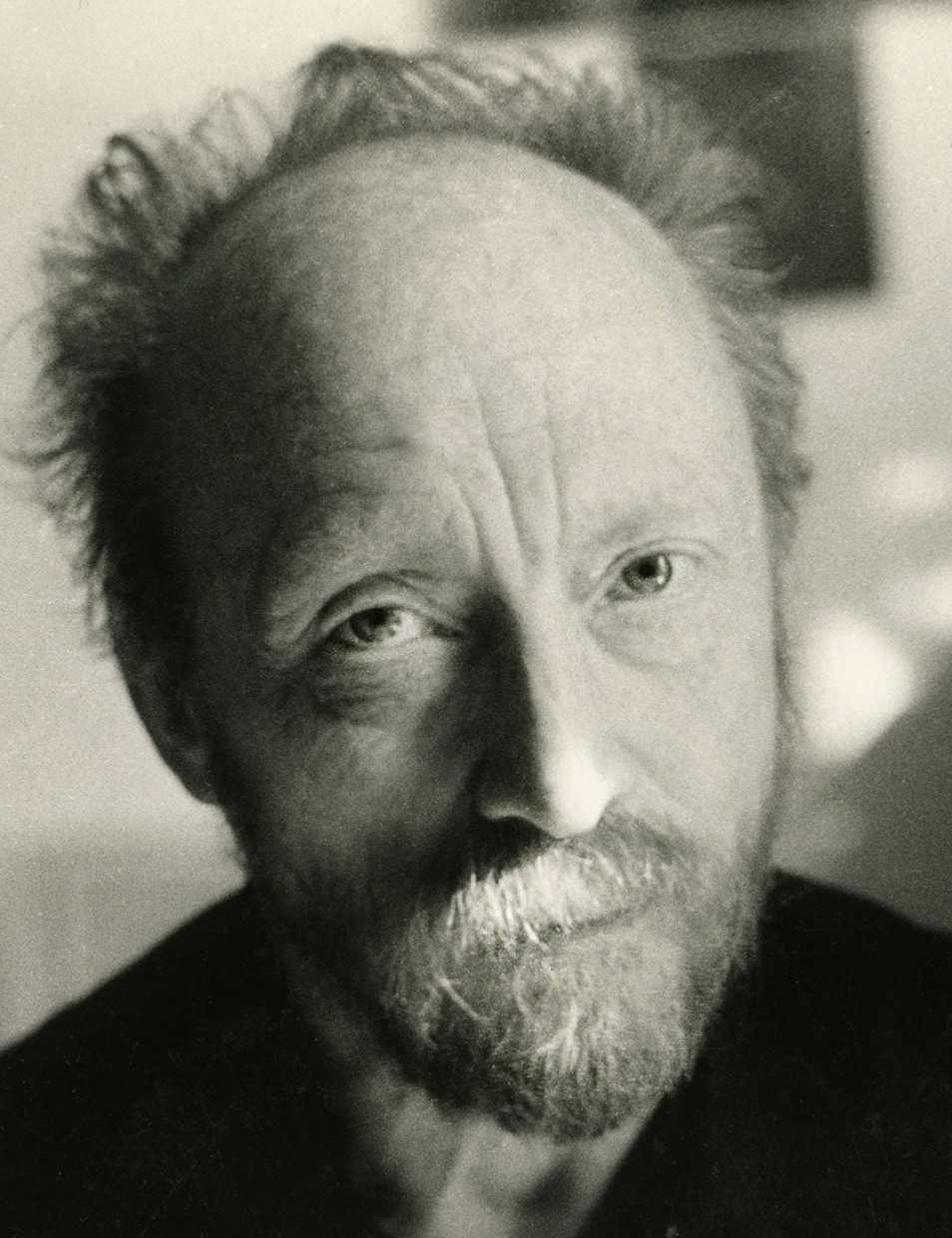

Очень может быть, что в лице этого человека мы потеряли ещё одного самобытного поэта Серебряного века русской литературы. «То, о чём он говорит, значительно и прекрасно», — писала пресса в 1916 году после выхода в свет первого сборника стихов Михаила Лозинского. Но первый сборник оказался единственным и последним.

Активнейший участник литературной жизни Петербурга, друг Гумилёва, тонкий ценитель, с которым молодая Ахматова советовалась о составлении своих книг, Михаил Леонидович Лозинский как будто нарочно отступил в тень и прожил жизнь настоящего подвижника русской культуры, превратившись в теоретика и практика классического перевода. Он проповедовал «смирение» перед текстом оригинала и, следует признать, избранные им оригиналы к этому располагали.

Главным достижением стал перевод «Божественной комедии» Данте, над которым мастер работал шесть лет. Другие великие имена не уступают в масштабе и значительности: Шекспир, Сервантес, Корнель, Лопе де Вега… А если попытаться составить более полный перечень авторов, которых «смиренно» перевёл Михаил Лозинский, придётся упомянуть Флобера, Бодлера, Сен-Жоржа де Буэлье и множество других имён, известных только специалистам в области истории литературы.

Кто-то взялся подсчитать объём работы, проделанной переводчиком Лозинским. Получилось восемьдесят тысяч стихотворных строк и больше десяти тысяч страниц прозы.

И.Линкова

Наверное, эти романтические, тихие, почти одноцветные композиции не очень характерны для художника Евгения Монина. Зато они взяты из книжки, которую он сам называл любимой — из маленького сборника сказок братьев Гримм «Удалой портняжка». Ещё из всех своих многочисленных изданий Евгений Григорьевич выделял «Сказки» Ованеса Туманяна и сборник итальянских сказок «В моих краях». Он вообще предпочитал сказки и объяснял это с такой непобедимой простотой, что ему очень хочется верить. «Я с головой погружаюсь в этот мир, — говорил Монин, — с большим удовольствием играю с персонажами и сам становлюсь одним из них. Точнее даже — не одним, а всеми поочерёдно, в зависимости от того, кого я изображаю в данный момент… Не будь в сказках хорошего конца, меня бы так не тянуло к ним».

Так случилось, что в детскую книгу и вообще в детскую тему Евгения Монина привёл Юрий Молоканов — тот самый художник и художественный редактор журнала «Мурзилка», о котором мы говорили совсем недавно. Некоторые опыты в этой области были и раньше, однако Монин, архитектор по своему «прямому» образованию, довольно долго не решался окончательно стать «книжником». А когда решился, оказалось, что его характерные, как будто распростёртые на плоскости рисунки очень хорошо сочетаются со словами Маршака, Барто, Тувима, Акима, Хармса и даже детскими стихами Мандельштама.

Одна из журналисток, бравших у Евгения Григорьевича интервью, тонко намекнула, что у всех его героев в самых разных книжках есть одна постоянная деталь — длинный нос. Художник, похоже, немножко смутился, ответил, что ему уже говорили… он знает… он уже старается рисовать носы покороче… А к статье прилагалась фотография, совсем маленькая. Но если бы отважная журналистка была чуточку понаблюдательней, она бы, наверное, заметила, что художник Монин не только играет со своими персонажами, превращаясь в каждого из них, он ещё — как многие художники! — улыбаясь, рисует «почти себя» посреди самых небывалых сказочных приключений.

Эти приключения продолжаются: сказки братьев Гримм с иллюстрациями Евгения Монина за последние годы были изданы неоднократно.

И.Линкова

Евгений Рудашевский окончил среднюю школу в Иркутске. Учился на юридическом факультете в North Park University (Чикаго, США). Проучившись полгода, бросил университет и долгое время путешествовал по Европе автостопом, пешими переходами. Зарабатывал на жизнь, работая уборщиком, коммивояжёром, продавцом картин.

Вернувшись в Россию, два года проработал ведущим представлений и дрессировщиком в иркутском нерпинарии, стал старшим тренером. Нерпинарий проводил свои научные исследования, поэтому ему довелось совместно с биологами МГУ изучать элементарную рассудочную деятельность байкальских нерп и дельфинов. Такой личный опыт в дальнейшем стал фоном для его литературных произведений.

В самом начале своего творческого пути, практически сразу, Рудашевский доказал, что не боится не только трудных тем, но и творческих экспериментов: он легко переходит из одного жанра в другой.

В 2016 году появилась книга «Сумеречный город», первая и очень удачная попытка Рудашевского написать фэнтези: в год публикации роман занял второе место на Всероссийском конкурсе «Новая детская книга» в номинации «Мир фэнтези». «Сумеречный город» открыл небольшую серию из трёх романов «Эрхегорд». «Забытая дорога», вторая книга серии, увидела свет в 2018 году, третья, «Старые руины», — в 2019-м. Автор детально проработал мир Эрхегорда — от легенд и преданий до названий цветов. Прототипом Земель Эрхегорда отчасти стала Тофалария, историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна.

Первый приключенческий роман для подростков Евгения Рудашевского —«Солонго» — вышел из печати в 2017 году. Главный герой, 14-летний Артём, уставший от размеренной и скучной городской жизни, оказался в Восточном Саяне — и в центре необыкновенных, захватывающих, опасных событий.

Праздник, посвященный шахматам, отмечается в мире ежегодно с 1966 года. Он объединяет профессиональных шахматистов и любителей, мужчин, женщин и детей из разных стран. Дата праздника – 20 июля – выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году в Париже, в период проведения Восьмых олимпийских летних игр, была основана Международная шахматная федерация.

Инициатива создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования.

Кстати, а вы знаете, что означает название «шахматы»? Современное название игры происходит из персидского языка. Буквально оно переводится как «правитель умер». Именно эту фразу произносит в конце победитель – «шах мат».