Именем этого человека названа одна из самых престижных американских премий в области фантастики. Хотя он написал единственный роман (или, скорее, повесть) «Ральф 124С 41+» (1911-12), действие которого отнесено к 2660 году. Книга была переведён на русский язык (1964), и представляет собой описание будущих изобретений и открытий в сфере науки и техники.

Заслуга Гернсбека в другом — именно он основал первый в англоязычном мире журнал, целиком и полностью посвящённый научной фантастике. Журнал назывался «Удивительные истории» («Amazing Stories»), и в нём сначала печатались классики вроде Ж.Верна и Г.Уэллса, а потом подтянулись молодые авторы, со временем тоже ставшие классиками.

И именно Гернсбек впервые употребил в значении «научная фантастика» слово «scientifiction», впоследствии вошедшее в язык как «science fiction».

Когда «Библиогид» делал первые шаги переводы книг Дианы Уинн Джонс - только-только начали появляться в печати.

С тех пор ситуация изменилась кардинально: российские читатели уже не понаслышке знают и про зуб Уилкинса, и про ходячий замок, и даже каково положение дел в мирах Крестоманси, насквозь пропитанных магией и волшебством.

Внимание издателей привлёк не столько внушительный список литературных наград знаменитой писательницы, сколько оглушительный успех во всём мире полнометражного анимационного фильма японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», поставленного по её одноимённому опусу. Однако те, кто был «в теме», знали и без всякого кино: задолго до проникновения в Россию моды на «аниме» и повальной «поттеромании» создательница волшебных «Миров Крестоманси» уже имела множество разнообразных фэн-клубов в густонаселённой среде любителей сказок и фэнтези.

За минувшие годы у нас вышло около двух десятков книг Дианы Уинн Джонс: «Зуб Уилкинса», «Сын менестреля», «Дорога ветров», «Тёмный Властелин Деркхольма», «Год грифона», «Заговор мерлина», цикл «Миры Крестоманси» и, разумеется, «Ходячий замок», названный одним проницательным читателем «детской сказкой для взрослых и мудрой повестью для детей».

А.Копейкин

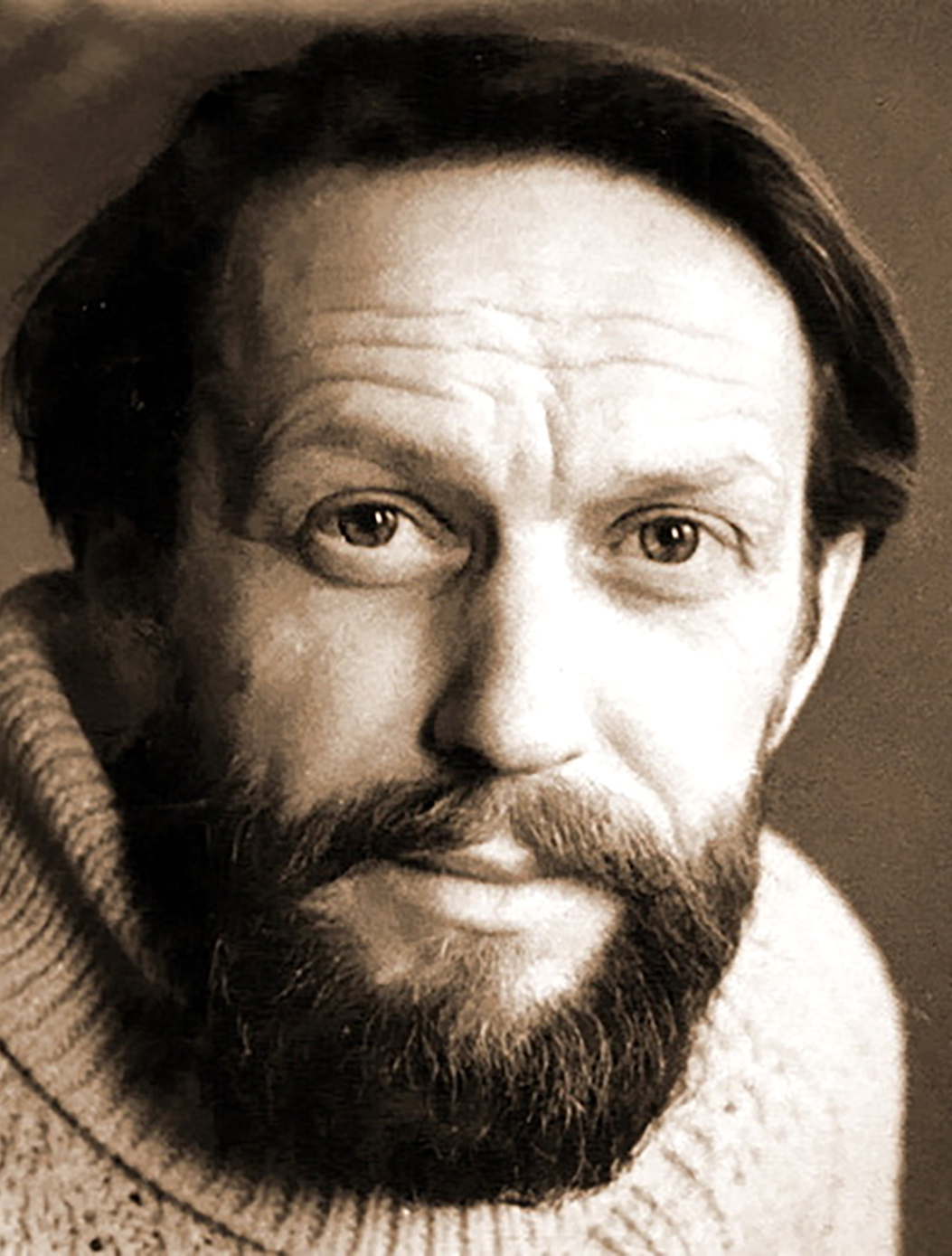

Однажды бывший фронтовик, разведчик, кавалер орденов Славы и Красной Звезды Радий Погодин «допустил ошибку»: вступился за опальных Зощенко и Ахматову, сказав, что они «как были великими писателями русскими, так и останутся». В те годы подобная дерзость могла закончиться лишь одним — лагерем, тюрьмой. Не сделали исключения и для орденоносца Погодина.

После пяти лет «отсидки» он вынужден был искать себе хоть какого-нибудь пристанища. И таким пристанищем стала для него детская литература, которая вместе со всей остальной литературой тогда ещё только «училась говорить правду». Книги Радия Петровича помогали ей в этом.

Пусть вас не введут в заблуждение их на первый взгляд безмятежные названия: «Рассказы о весёлых людях и хорошей погоде», «Книжка про Гришку», «Что у Сеньки было», «Лазоревый петух моего детства», «Ожидание», «Перейти речку вброд», «Земля имеет форму репы» — все они о «трудном счастье жить» и все написаны правдиво и честно, ведь только «честный писатель умеет смотреть на жизнь и видеть то, чего ещё никто не видит» (В.Акимов).

А.Копейкин

Хотите узнать год рождения сказки?

Случилось это больше ста лет назад. «Летом 1899 года, — вспоминал Иван Билибин, — я приступил к иллюстрированию трёх русских народных сказок: «Об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная»…

Этот год (1899) я считаю первым годом моей самостоятельной творческой деятельности».

Так появился художник, чьи работы в театре и книжной графике стали олицетворением народного русского духа. «На фоне нашего петербургского “европеизма”, — писал Мстислав Добужинский, — он был единственный “истинно” русский в своём искусстве, и среди общей разносторонности выделялся как “специалист”, ограничивший себя только русскими темами…»

Сам Билибин признавался, что свой путь в творчестве он искал ощупью и на первых порах мало что знал: «Что же было у меня летом 1899 г. в деревне Весьегонского уезда, когда я начинал свои сказки, какой багаж? Да ничего. Рисунки с деревенской натуры, людей, построек, предметов, таковые же этюды и книжка «Родная старина» Сиповского, взятая мною там же, из деревенской читальни. И вот с этим-то багажом я и пустился в своё дальнее плавание. Была молодость, пыл и любовь к своей стране. Ни русского лубка, ни иконографии я тогда не знал».

С годами пришло всё — и знание, и умение. Сложился особый стиль (впоследствии его назовут «билибинским»), соединявший в себе традиции русской деревянной архитектуры, народного орнамента, вышивки, лубочных картинок, старинного костюма и утвари с утончённым искусством японских и европейских мастеров гравюры. То, что поначалу казалось эклектикой и «аристократической отчуждённостью», постепенно стало восприниматься как оригинальный синтез различных стилевых черт, проникнутый истинно русским национальным своеобразием.

Впрочем, такой глубокий знаток и ценитель искусства, как А.Бенуа, полагал, что в «билибинском стиле больше западной дисциплины, чем российской распущенности»; недаром художник получил прозвище «Иван — железная рука». «Билибин делал книгу, как вещь, неторопливо и обстоятельно, тщательно прорисовывая и крепко сколачивая весьма порой разнохарактерные детали. Стилизованная “в русском духе” орнаментика лежит у него на прочном классицизированном каркасе. Современные детские книги выглядят подвижнее, легче. Рисунок в них свободнее, цвет воздушнее, композиция кажется почти развязной. Рядом с жёсткостью билибинских рамок они вдруг оказываются легковесными и пустоватыми» (Ю.Я.Герчук).

Билибин добился равных успехов как в книжной графике, так и в театральном искусстве. Критики любят проводить прямые параллели между этими двумя областями творчества художника: «Иллюстрации Билибина впечатляют не меньше, чем русский балет начала века: те же густые тени, золото световых эффектов, внезапные вспышки света» (У.Фивер). Как известно, Ивану Яковлевичу доводилось оформлять балетные спектакли для самой Анны Павловой.

В России художник Билибин давно стал предметом национальной гордости. Иметь в домашней библиотеке книги с его иллюстрациями — добрая традиция и признак хорошего тона. Всё это правильно: ребёнка с первых лет его жизни должны окружать образцы подлинного, высокого искусства.

Пусть так всегда и будет.

А.Копейкин

Наталия Волкова пишет стихи для детей, построенные на игре слов, художественную прозу для детей и подростков. Интересны ее познавательные книги, некоторые из них написаны в соавторстве с мужем — Василием Волковым — об истории Москвы.

Один из трех авторов спектакля «Стиховаренье» благотворительного фонда «Галчонок». Поэтической основой постановки стали стихи современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой.

Несколько книг автора проиллюстрировала Диана Лапшина, с творчеством которой Наталия Волкова тоже познакомилась в Интернете, а затем и подружилась с художником. Диана вначале сделала иллюстрации к трем ее стихотворениям, а издатель согласился их напечатать. Так возник творческий тандем писательницы и художника-иллюстратора.

Участница Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, по стихотворению Наталии Волковой снят мультфильм «Бегемот и компот» (Союзмультфильм, 2015).

Недавно на бенгальский язык была переведена книга Наталии Волковой «Разноцветный снег».