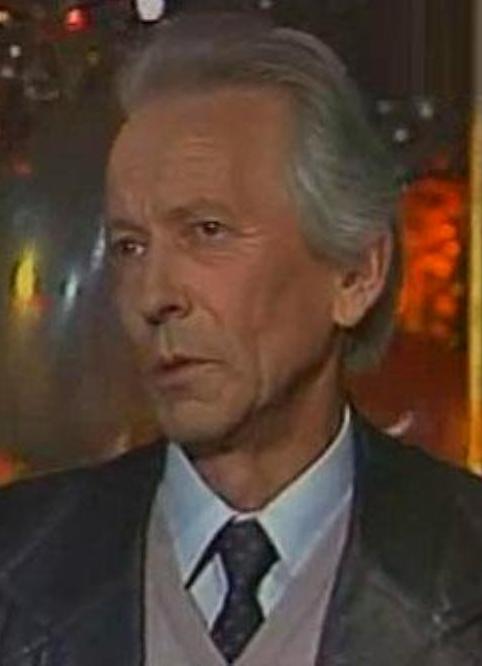

Большая статья Константина Паустовского о писателе Куприне называется «Поток жизни», и этим, в сущности, всё сказано. Поток захлестнул с первых дней: сиротский приют и кадетский корпус весьма способствуют формированию конкретных взглядов на жизнь. К счастью, Куприн не захотел прятаться от реальности даже тогда, когда смог. Выйдя в отставку из офицерского чина, он принялся колесить по России и, называя себя «репортёром жизни», делал всё, что делали люди вокруг: был землемером, суфлёром, лесным объездчиком, надрывался простым рабочим на заводе, разгружал баржи с арбузами и пел в церковном хоре. «Нестерпимое любопытство» бытописателя не иссякло даже тогда, когда потомок древних татарских князей повзрослел, раздался вширь и стал известным литератором. Как прежде знаменитый писатель Куприн ходит в море с крымскими рыбаками, спускается на дно с водолазами, поднимается в небо на воздушном шаре, водит дружбу с циркачами и питерскими бродягами.

Он уверен: если честно рассказать о тяжёлой судьбе невинных людей и глубоких чувствах людей незаметных, не только жизнь будет влиять на литературу, но литература, в свою очередь, поможет изменить жизнь. Его повести и рассказы в момент своего появления действительно поднимали целую бурю в предреволюционном российском обществе, а собрание его сочинений скажет историкам не меньше, чем литераторам.

Считается, что читать Куприна легко: его чувства распахнуты, и голос увлечённого рассказчика звучит с такой искренностью, что голосу этому сразу веришь. Начинать знакомство можно с самого детства: если малыши прочитают «Белого пуделя», а подростки — «Гранатовый браслет», «Поединок» и «Гамбринус», они узнают о людях очень много важного.

«Все ребята любят разгадывать загадки…» — эту строчку Надежды Надеждиной можно, пожалуй, сделать эпиграфом почти ко всем её книгам. В повествованиях о лесах и морях («Каждой былинке брат», «Моревизор уходит в плавание»), в рассуждениях о русской живописи («Приглашение в картину», «Какого цвета снег») — везде слово «загадка» и сам принцип «угадайки» присутствуют с завидным постоянством. Этот испытанный приём познавательной детской литературы всегда считался (и до сих пор иногда считается) вполне достаточным для того, чтобы заинтересовать ребёнка полезной информацией.

Научно-популярные книги, о которых идёт речь, всегда публицистичны, «разговорны», обращены «лично к читателю». Это естественно: долгие годы Надежда Надеждина работала в газете «Пионерская правда», журналах «Пионер» и «Юный натуралист».

Её художественные произведения для детей не так широко известны. Исключение составляет книга «Партизанка Лара», посвящённая погибшей во время войны пионерке Ларе Михеенко. Эта документальная повесть переиздавалась многократно, достигнув в результате суммарного тиража более миллиона экземпляров.

И.Линкова

В фильме «Друг мой, Колька!», который в 1961 году буквально прогремел по советским экранам, была одна короткая сцена, по-настоящему знаковая. Противная пионервожатая (злобная тупица) произносит воспитательный монолог, а пальцами, которые лежат на случайно подвернувшемся барабане, рефлекторно отстукивает привычную дробь — ту самую, под которую положено маршировать отрядам. Сцену запомнили все, потому что она соответствовала времени: люди «оттепели» хорошо понимали, что официальный звук и внутренний смысл происходящего вокруг чрезвычайно далеки друг от друга.

Автор сценария этого фильма Александр Хмелик сначала написал пьесу с таким же названием. Пионерская — детская! — тематика была для него насущным делом. Прежде чем стать знаменитым сценаристом, Александр Григорьевич работал в «Пионерской правде», журнале «Вожатый», был редактором объединения «Юность» на киностудии «Мосфильм», а потом долгие годы главным редактором юмористического киножурнала «Ералаш».

По сценариям Хмелика снято более двадцати фильмов. Литературной основой для них становились иногда замечательные детские книжки. Так появились «Новые приключения капитана Врунгеля», «Жизнь и страдания Ивана Семёнова», «Пять похищенных монахов».

И.Линкова

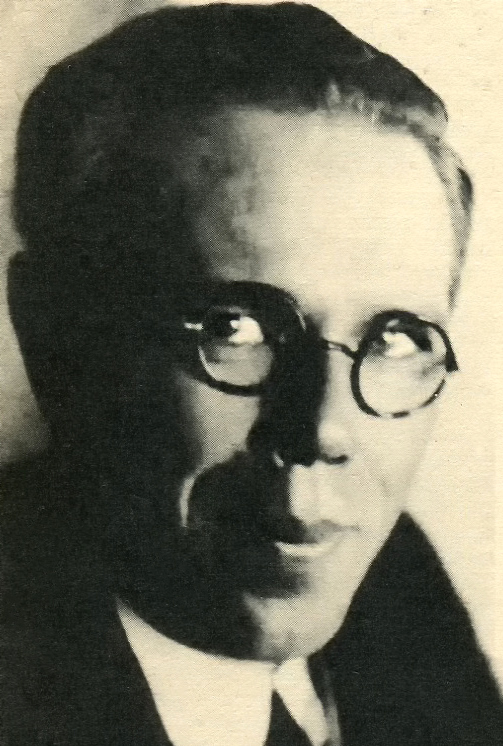

Самые преданные и хорошо осведомлённые фанаты НФ считают писателя Розанова своим и тут же вспомнят названия: «В первый раз на Земле», «Хрономобиль профессора Иванова»… Названия и вправду заманчивые. Однако сторонники социально-воспитательного взгляда на литературу быстро найдут серьёзные возражения: ещё неизвестно, чего больше в произведениях Сергея Розанова 1920-30-х годов — фантазии или рассуждений на злобу дня. Недаром «игроспектакли», которые он устраивал в Московском детском театре, полны призывов «исполнять своё дело ударно, по-большевистски» и «никогда, ничего» не предпринимать без коллектива…

Не станем углубляться в исторические тонкости. Время само выбрало и сохранило всего одну, зато бесспорно хорошую книжку Сергея Григорьевича Розанова. Книжка называется «Приключения Травки». Она была написана в конце двадцатых, переработана автором в конце сороковых, издаётся до сих пор и вполне годится для уютного, бесхитростного общения с нынешними дошкольниками.

Сюжетный ход и содержательный посыл этой истории очень сильно напоминают знаменитую книгу Бориса Житкова «Что я видел». Не потому, что кто-то у кого-то что-то списал, а потому что вполне естественно рассказать маленькому ребёнку об окружающем мире в форме путешествия по этому миру. У Житкова путешествует мальчик Алёша-Почемучка, у Розанова — мальчик по имени Травка. Травка потерялся на вокзале, когда папа отлучился на минутку. Потом всю книжку папа ищет Травку, а Травка ищет папу, и в процессе этих поисков выясняется множество интереснейших вещей про электричество, радио, метро, азбуку Морзе, паровоз и… То есть как это — про паровоз? Какое отношение имеет паровоз к нынешним детям?

Не спешите махать руками. «Приключения Травки» только притворяются книжкой, прославляющей технический прогресс. На самом деле это книжка про людей: любознательного смелого мальчика, любящих маму и папу, про тех, кто хотел им помочь и вообще про то, что жить на свете интересно. Особенно, если не слишком увлекаться «злобой дня».

И.Линкова

Юрий Алексеевич Ермилов пишет стихи, сказки, басни и даже стихотворные викторины для взрослых и детей. В настоящее время вышло пять книг с его произведениями: сказка в стихах «Птица счастья» (2002), «О чём поёт петух?» (2005), «Ветка сирени» (2005), «Веснушки» (2008) и «Непослушные буквы» (2011). Более двадцати лет он участвует в работе поэтического клуба самодеятельных поэтов и писателей «Родник» при Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Балахне. Его стихи и прозаические миниатюры публикуются в местной периодике. Писатель часто выступает перед молодёжью и школьниками, поэтому его имя хорошо известно практически всем жителям города.

Несколько стихотворений Ю. А. Ермилов посвятил подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. К 70-летию Победы на воинском мемориале в списке павших воинов-балахнинцев появились имя его дяди, Василия Иванцова, ушедшего на фронт в семнадцать лет и пропавшего без вести в 1944 году. Стихотворение «Он был — юнцом» — дань памяти дяде и его погибшим на фронте ровесникам.

В издательстве «Феникс» вышла книга писательницы «41-я кошка». Разноцветная кошка Веснушка с пятнышками на мордочке, которая попала к художнице Лиле Царапкиной и ее сорока кошкам, принесла не только счастье, но и невероятные приключения своей новой хозяйке. Это добрая история о дружбе, любви и гуманном отношении к животным. Книга учит быть терпимыми, заботливыми и верить в лучшее.

Как говорит писательница: «Что касается моих творческих планов, то их так много, что мне надо где-то найти кучу свободного времени и усидчивости. Сейчас я сочиняю продолжение сказок про «Детский сад на колёсиках» и пишу детский детектив». З. Стадник также публиковалась в журналах «Костер», «Чердобряк», «Радуга» и др.

Зуля Стадник работает в Доме детского творчества в Тобольске, руководит литературной студией «Ловцы слов» (для юных авторов от 9 до 17 лет), а также ведет занятия йогой для детей и взрослых. Увлекается театром, иногда играет в Свободном молодёжном театре. Среди других увлечений молодой писательницы есть шитье, танцы, рисование, спорт, велопрогулки, путешествия, этнические фестивали. Ведет свою страничку в соцсетях, где делится творческими планами, рассказывает о своей работе и увлечениях.