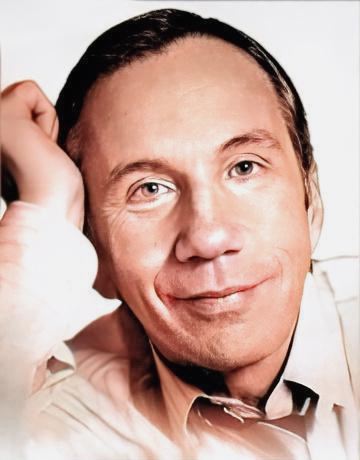

«В отличие от Смоктуновского или, к примеру, Плятта — актёров для интеллигентного или, скажем шире, образованного зрителя, Крамарова знали все. В детском саду строили рожи, повторяя его экранные гримасы. Пенсионеры, забивающие “козла” под кустом сирени, употребляли выражения, запущенные им в атмосферу с экрана. К перелому своей жизни в конце семидесятых он снялся в сорока двух лентах. Он был в зените советской славы и готовился ко всемирной…» (Ю.Дружников. В зените славы и после).

Со всемирной славой у Крамарова не сложилось. Типаж Иванушки-дурачка, широко востребованный «у нас», в Голливуде оказался никому не нужен, и зрителям приходилось сильно напрягаться, чтобы разглядеть актёра в «Москве на Гудзоне» или «Красной жаре». Зато здесь комика любили по-настоящему, и его успех был несомненным и всеобъемлющим. Мемуарист прав, даже маленькие дети дразнились, копируя крамаровские ужимки. Кто из жителей бывшего Советского Союза не смотрел «Сказку о потерянном времени», «Город мастеров», «Неуловимых мстителей», «Тайну железной двери», «Золотые рога» и «Новые приключения капитана Врунгеля»? А «Джентльмены удачи»? А «Иван Васильевич меняет профессию»? А «12 стульев» — и гайдаевские, и захаровские (Крамарову нашлось место в обоих)?

После падения «железного занавеса» актёр предпринимал попытки вернуться. «Его московские интервью, — продолжает Ю.Дружников, — выдают стремление пустить пыль в глаза о своём благополучии в Голливуде и вообще в Америке. Не хочу быть моралистом, но если есть люди, которым не стоило бы торопиться эмигрировать, он, возможно, был в их числе».

А.Копейкин

«Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га!» — кричит, превратившись в гусыню, красавица Айога из одноимённой нанайской сказки. Нам она знакома в пересказе Дмитрия Нагишкина, который издал целый сборник удивительных волшебных историй, некогда бытовавших, а возможно, и поныне бытующих у народов Дальнего Востока, что живут по берегам реки Амур и её притоков: нивхов, удэгейцев, нанайцев, ульчей, орочей.

Сказкой Нагишкин интересовался давно и всерьёз. И даже написал целое исследование, которое назвал «Сказка и жизнь».

Помимо «Амурских сказок», Дмитрий Нагишкин известен как автор повестей «Тихая бухта», «Город Золотого Петушка» и, не в последнюю очередь, героико-революционного «Сердца Бонивура», в советское время неоднократно переиздававшегося и даже успешно экранизированного.

|

Это ваш слуга покорный, |

Читающей публике начала прошлого столетия Саша Чёрный запомнился злым, беспощадным сатириком. С первого взгляда непросто было понять, каким образом, под действием какой силы его острое и желчное перо в одночасье теряло весь свой обличительный пафос, наполнялось смехом, озорством и нежностью и рождало чудесные стихи для детей.

Ясное дело, сатирики — тоже люди. А тем более, если судьба забрасывает их на чужбину, где им только и остаётся, что тосковать по родине и страдать от одиночества. Говорят, по-настоящему Саша Чёрный раскрылся как детский поэт именно за границей — его сборник «Детский остров», вышедший в 1921 году в Данциге, в буквальном смысле стал островком спасения для писателя-эмигранта, рифмам которого лишь добавляли тепла и душевности ностальгия и плохо скрываемая грусть.

Начиная с 1990-х годов, стихи и проза Саши Чёрного издаются у нас много и часто, и мы с любопытством наблюдаем, каким разным мог быть этот человек, помимо своей воли оказавшийся меж двух времён.

А. Копейкин

Ещё недавно имя Роберта Ингпена ни о чём не говорило российским читателям, зато теперь их запросто можно поделить на «ингпенистов» и «антиингпенистов». Первые приняли художника безоговорочно и, кажется, только его и ждали — вот именно такого, как он, мастера штриха, мастера портрета, мастера настроения. Некоторые даже выделили под его книжки отдельную полку в домашней библиотеке, горя желанием собрать все без исключения книги, которые издательство «Махаон» уже выпустило или ещё когда-нибудь выпустит. Вторые скептически кривили губы и недоумённо пожимали плечами, утверждая, что Ингпен слишком традиционен в своей дотошной подробности и фигуративности, — неужели раньше мы не видели ничего подобного?

Конечно, видели. Но незаурядное художественное мастерство — это и есть та самая всегда актуальная новость, которая никого не оставит равнодушным. Недаром чуть ли не каждая оформленная Ингпеном книжка — а с некоторых пор нам доступны и «Остров сокровищ», и «Алиса в Стране чудес», и «Питер Пэн», и «Книга джунглей», и «Приключения Тома Сойера», и «Ветер в ивах» — неизменно признаётся шедевром.

«Хотя Ингпен использует множество различных техник и приёмов, — замечает Ольга Мяэотс, — его стиль остаётся ясным. Иллюстрации Ингпена правдоподобны как в сюжетах, так и в исторических деталях, художник избегает сентиментальности, но целостность его видения обнажает эмоциональную правду рассказов. Широко раскрытыми глазами Ингпен наблюдает, как по-разному сияет свет в разных частях земного шара. Сквозь лицо человека он видит его душу».

А.Копейкин

Так бывает: сначала человеку просто нравится рисовать, и он рисует и рисует без устали. В какой-то момент в рисунках проклёвывается сюжет — получается книжка-картинка. Сюжет требует пояснений, и человек сочиняет к картинкам подписи. А потом желание сочинять побеждает всё остальное, и на свет появляется новый писатель.

Схожим путём — от рисования к сочинительству — двигалась в своём творчестве Туве Янссон. Именно так оказалась в детской литературе Кристине Нёстлингер.

Начиная с 1970-х годов, на русском языке издавались её повести «Долой огуречного короля», «Лоллипоп», «Ильза Янда, лет — четырнадцать», «Мыслитель действует», «Небывалая игра» и другие. Писательницу называют «австрийской Астрид Линдгрен».

О высоком литературном уровне книг Нёстлингер свидетельствовать её многочисленные награды, в особенности две: Международная Золотая Медаль имени Ханса Кристиана Андерсена и Мемориальная премия Астрид Линдгрен.

Художник Борис Зворыкин — современник и единомышленник художника Ивана Билибина: русская тема на перекрёстке двух веков была чрезвычайно популярна в нашем отечестве. Сравнивать масштаб талантов — задача неблагодарная и даже некорректная, но вот по объёму наследия художник Зворыкин далеко обошёл собрата. Он не только оформлял книги для издательств Кнебеля, Мамонтова, Сытина, но буквально переполнил Россию целым морем рождественских, пасхальных и просто тематических открыток (знаменитые серии «Русские дети», «Русские былины», «Охота», «Нашествие Наполеона 1812 года). Авторитет его был настолько велик, что на торжественных царских обедах в честь иностранных гостей оформление меню тоже поручали Зворыкину, а для послания Патриарха Тихона главам зарубежных христианских церквей художник исполнил титульный лист.

После отбытия в эмиграцию Борис Васильевич тоже оказался весьма востребован и продолжал активно работать. Он разукрасил своими узорами и сам перевёл на французский язык несколько русских народных сказок, а главное — создал в 1927 году серию роскошных иллюстраций к «Борису Годунову». Теперь, почти через сто лет, современные наши издатели буквально соревнуются в воспроизведении этих работ, заламывая за подарочные варианты зворыкинского «Годунова» совершенно заоблачные цены.

И.Линкова