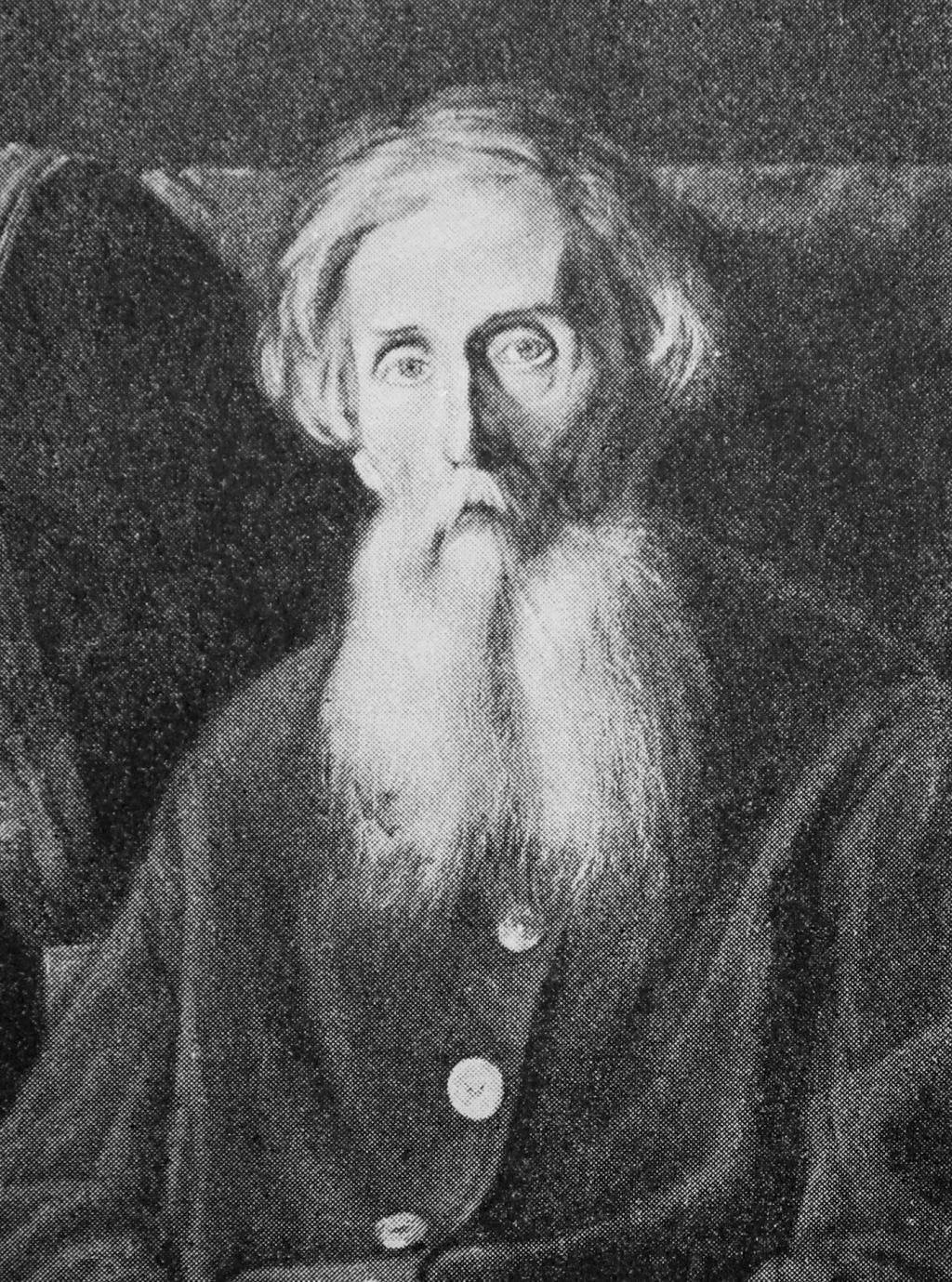

Совершенно непонятно, как удалось Владимиру Ивановичу Далю создать свой огромный словарь, прожив при этом весьма разнообразную жизнь, переполненную другими делами. Несколько лет он был моряком, потом «переучился» и стал врачом (военным хирургом), много лет был чиновником среднего и даже высокого ранга в столице и в провинции. Под псевдонимом Казак Луганский публиковал обработки народных сказок, писал очерки и повести, сотрудничал с журналами «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения», выпускал книги вовсе неожиданные: сборники рассказов «Солдатские досуги», «Матросские досуги» или, например, учебники зоологии и ботаники для военных учебных заведений. Это он подсказал Пушкину сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке». Это он, как врач и друг, был у постели умирающего Пушкина вплоть до самого конца и получил в знак памяти пушкинский заветный перстень. Это Владимир Даль вступал в отчаянные литературные споры, то вдруг утверждая, что народ рано учить грамоте, то предлагая ради чистоты исконно русского языка говорить и писать вместо слова «горизонт» — «глазоём», вместо слова «атмосфера» — «колоземица», а хорошенькую «кокетку» называть «миловидницей».

Вот только филологом, лингвистом, этнографом сын датчанина и обрусевшей немки никогда официально не был и образования такого никогда не получал. Однако именно он, Владимир Даль, собрал столько русских народных сказок, русских народных пословиц и слов, что Николай Васильевич Гоголь назвал его работу «живой и верной статистикой России», а петербургский академик А.Н.Пыпин написал: «…Труд Даля превышает всё, что когда-нибудь было сделано у нас силами одного лица».

В четырёхтомном «Толковом словаре живого великорусского языка», который впервые вышел в 1863-1866 годах, содержится около двухсот тысяч слов. Почти половина из них была зафиксирована впервые и не входила раньше ни в один словарь. Если верить воспоминаниям (или легендам?), первый раз Даль «записал слово» в восемнадцать лет, а последний — на смертном одре.

Зато теперь четыре огромных тома можно снять с полки не только как справочник, но и как мудрую и умиротворяющую книгу для чтения. Вот, например, если вдруг сделается очень обидно и грустно, нужно разыскать у Даля слово «терпение» и посмотреть: а что там дальше написано маленькими буквами, для примера? Там написано:

Обтерпишься, и въ аду ничего!

Без терпенья нет спасенья.

Терпеть не беда, было бъ чего ждать.

И.Линкова

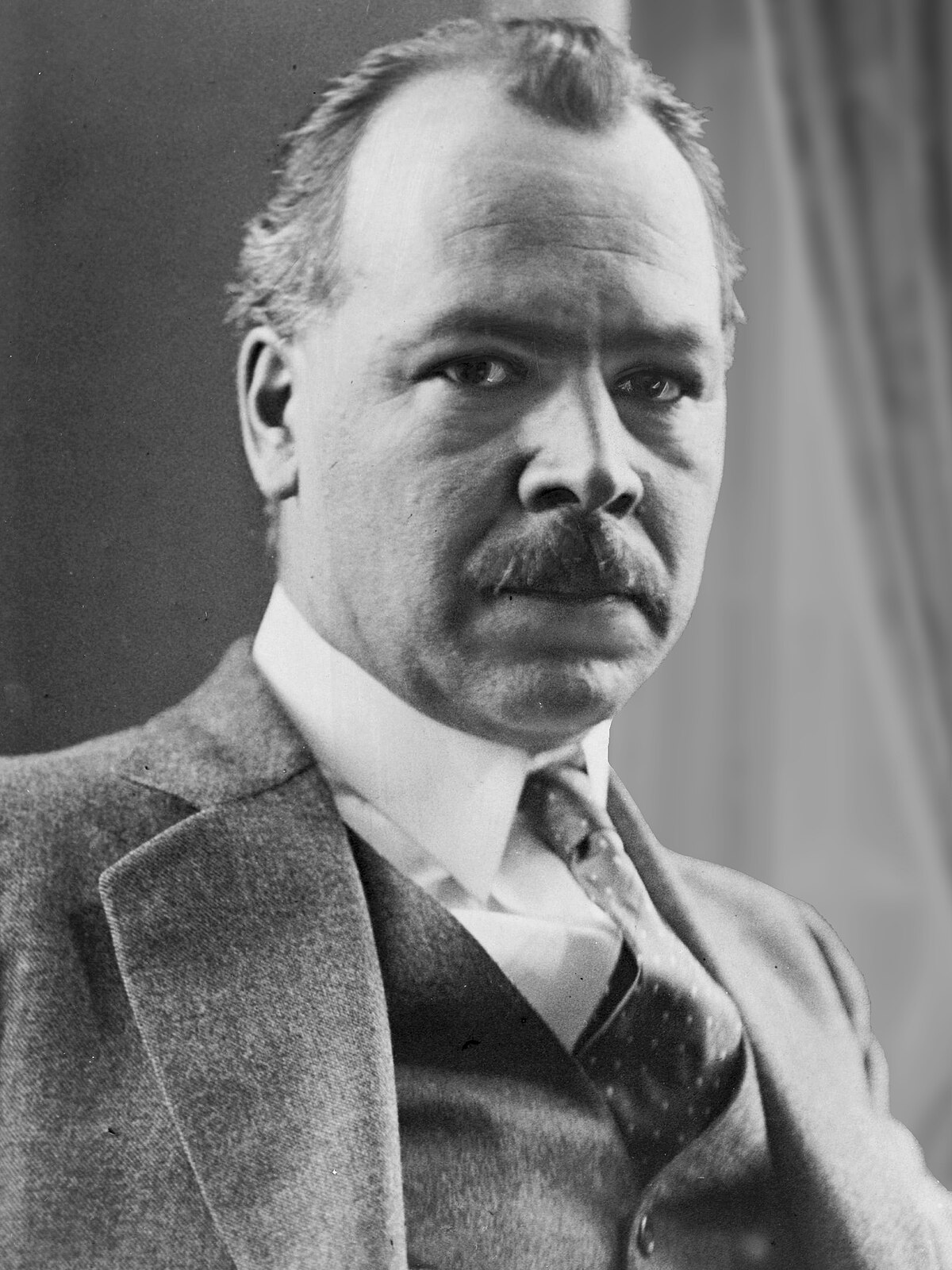

Биография Николая Ивановича Вавилова хорошо известна. Великий учёный и первооткрыватель новых биологических законов умер от голода на лагерной койке, потому что стал жертвой кампании, развёрнутой его собственным учеником Трофимом Лысенко. Среди научных работ, оставшихся в наследство от Николая Ивановича, есть одна уникальная. Это результат 180 научных экспедиций, в которых участвовал Вавилов и сотрудники его института с 1923 по 1940 год. Он открывал «не новые страны, а новый мир культурных растений» и собирал образцы их семян. Книга осталась незаконченной и после ареста автора должна была погибнуть, но машинистка, работавшая с академиком Вавиловым, героически сохранила огромную рукопись. И теперь у нас есть фундаментальный том под названием «Пять континентов. Повесть о путешествиях за полезными растениями». Как ни странно, эта замечательная, совершенно живая книга может стать прекрасным чтением не только для взрослых учёных, но и для серьёзных, вдумчивых подростков, которые способны оценить огромную силу знания и воли, доступных человеку.

И.Линкова

В начале 30-х годов Лидия Будогоская работала в детском саду. На основании наблюдений за своими воспитанниками она написала книги: «Санитарки», «Нулёвки», рассказ «Как Саньку в очаг привели». Книги иллюстрировал её брат, в то время уже известный художник, а иллюстрации к рассказу «Как Саньку в очаг привели» выполнил молодой художник А. Ф. Пахомов, в будущем выдающийся мастер советской графики.

Книгу о советской школе времён первой пятилетки — «Повесть о фонаре», которая увидела свет в 1936 году, высоко оценил С. Я. Маршак, считая её одной из первых детских книг, серьёзно и сердечно рассказывающей об ответственности подростка перед обществом.

В 1939 году Лидия Будогоская стала ответственным секретарём редакции журнала для малышей «Чиж». Отвечая на письма детей под псевдонимом «Дима», Лидия Анатольевна сумела превратить переписку с читателями в своеобразную игру.

В годы Великой Отечественной войны на её плечи легли все тяготы блокадной жизни — Лидия Будогоская работала медсестрой в огромном эвакуационном госпитале на Васильевском острове в Ленинграде. А со временем приказом начальника госпиталя она была переведена в отряд вооружённой охраны. Этим годам посвящена повесть «Часовой», которая увидела свет в 1947 году. Война здесь представлена не сражениями, не громкими подвигами, а тихим каждодневным трудом работников госпиталя.

Лидия Анатольевна никогда не занималась только писательским трудом. В послевоенные годы она работала на овощной базе, разбирая и сортируя овощи. Этот период жизни она описала в повести «Картошка», которая осталась неизданной. Много лет Будогоская трудилась в передвижном кукольном театре рабочим сцены — переносила коробки с куклами, ширмы, осветительные приборы. Она побывала во многих городах, а общаясь с детьми, черпала вдохновение для написания новых произведений.