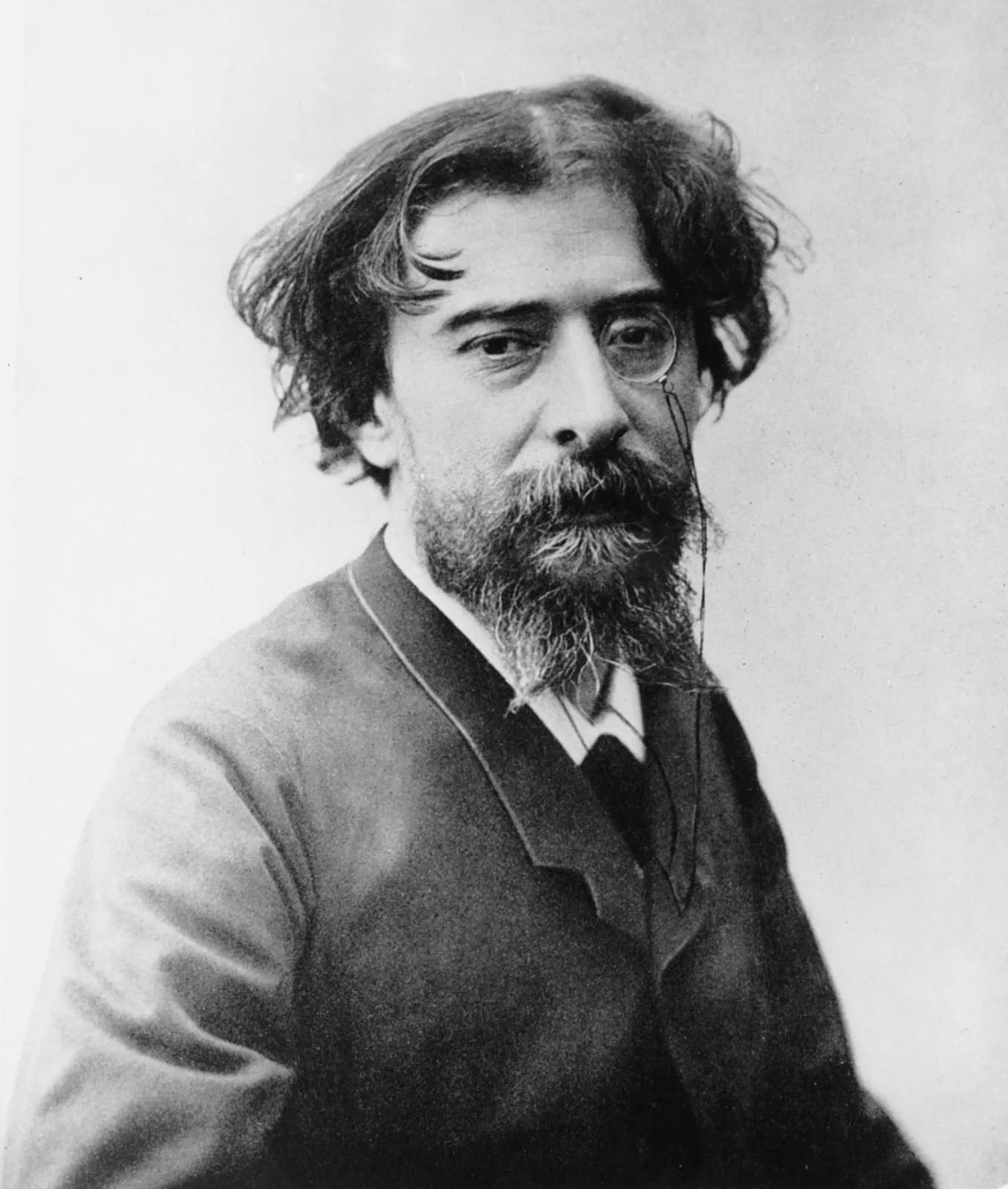

Эмиль Золя называл его человеком, «в крови которого светилось солнце», а сам Доде говорил, что хотел бы стать «торговцем счастьем». Счастье — это, пожалуй, слишком высокое понятие, но вот удовольствия, насмешки и просто смеха горячий патриот Франции, пылкий южанин Альфонс Доде действительно добавил в огромный котёл мировой литературы.

Он придумал Тартарена — Тартарена из Тараскона. Вернее, не придумал, а просто, оглянувшись вокруг, увидел, как много бывает людей, «недостойных своей мечты». У них вроде бы «душа Дон Кихота», со всеми присущими ей рыцарскими порывами, но душа эта помещена в «пузатое и короткое тело бессмертного Санчо Пансы» и превосходно себя там чувствует, как маленький «комнатный» баобаб «в горшке из-под резеды».

Главное сочинение Альфонса Доде — это трилогия: «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах: Новые похождения тарасконского героя» и, наконец, «Порт Тараскон: Последние приключения знаменитого Тартарена». Кроме того, старшие ребята могут прочитать — не без удовольствия — ранние, заметно автобиографические книги Доде: роман «Малыш», а также рассказы и очерки о Провансе под названием «Письма с моей мельницы».

И.Линкова

В минувшем столетии романами Дафны Дюморье зачитывались все без исключения — от подростков до людей преклонного возраста. Было в этих романах (и есть!) нечто необъяснимо притягательное, манящее — смутное обещание сладостной жути, издавна привлекавшее читателей, которые, как мотыльки на огонь, слетались в книжные магазины и лавки, стоило им услышать о новом сочинении писательницы.

Вероятно, сказались гены: дедом Дафны был известный писатель и художник XIX века Джордж Дюморье (1834-1896), автор романа «Трильби». Однако столь мощной всесокрушающей магией — магией сюжета и слова, с помощью которой эта хрупкая женщина накрепко привораживала своих читателей, её дед вряд ли когда-нибудь обладал.

Самый громкий успех выпал на долю трагической «Ребекки». В мрачном психологизме и сюжетной изобретательности ей почти не уступают романы «Полёт сокола», «Трактир “Ямайка”», «Дом на Взморье». Нет, думаешь при чтении этих захватывающих произведений, готический роман не умер, он жив, и в творчестве Д.Дюморье получил ярчайшее воплощение.

Дафну Дюморье по праву можно назвать одной из любимых писательниц Альфреда Хичкока. Он перенёс на киноэкран два её романа — «Трактир “Ямайка”» и «Ребекку», за которую получил «Оскара». Рассказ «Птицы» лёг в основу ещё одного хичкоковского шедевра — «фильма-катастрофы» с тем же названием.

«Гений места» — такое определение вполне подходит Дафне Дюморье, жительнице графства Корнуолл, что в южном Уэльсе. Именно там разворачивается действие большинства её книг, в которых с незаурядным мастерством и подлинным чувством запечатлены скалистые берега и сумрачные пейзажи этой древней валлийской земли.

А.Копейкин

Роджер Желязны стартовал в литературе одновременно с Урсулой Ле Гуин. Их дебютные рассказы вышли в один год — 1962-й. Едва ли это было простым совпадением: в дальнейшем книги обоих писателей во многом определили облик всей новой американской фантастики.

К счастью, они не стали соперниками. У каждого было своё лицо — вполне самобытное, и своя дорога — никем прежде не хоженая. Объединяло их лишь высокое художественное мастерство. И ещё интерес к философии, психологии и мифам. У Желязны он проявился уже в первых и, как считают критики, самых удачных романах: «Этот бессмертный», «Творец снов», «Порождения света и тьмы», «Остров мёртвых». И, не в последнюю очередь, в «Князе Света» — признанном шедевре фантастики XX века.

«Моё первое самостоятельное чтение в школе включало мифологию — в громадных объёмах. Так было до тех пор, пока я не открыл для себя народные сказки, волшебные истории, фантастические путешествия. Это продолжалось довольно долго — до одиннадцати лет, — пока я не прочитал первое научно-фантастическое произведение.

До последнего времени я не осознавал, что такой порядок чтения очень хорошо соответствует развитию этой области».

Есть и ещё одно качество, сближающее Желязны с Ле Гуин. И он, и она одинаково уверенно чувствовали себя как в фэнтези, так и в научной фантастике. «Я часто пытался понять, кем я являюсь — писателем, пишущим научную фантастику, которому снится, что он пишет фэнтези, или наоборот». Мало того, своими книгами они разрушали любые жанровые границы, создавая свой собственный жанр (увы, редко встречающийся), который называется «высокая литература». «Каждый день я читаю стихи. Мне кажется, это самая необходимая вещь для тех, кто пишет прозу, — как ежедневная пробежка, которая поддерживает бодрость тела».

Уже одни названия романов Желязны дают понять, с какими необыкновенными, исключительными героями нам предстоит в них встретиться. Часто это почти всемогущие богоподобные создания, к которым — вот что удивительно! — мы неизменно проникаемся сочувствием и симпатией, ибо они, как люди, способны любить и ненавидеть, испытывать сомнения и душевную боль — страдать! Лишь поистине незаурядному таланту под силу вдохнуть новую жизнь в древние мифологические сюжеты и заставить нас поверить в реальность самой невероятной выдумки.

Из всех произведений Желязны особую любовь и расположение читателей завоевали «Хроники Эмбера» — большой фэнтезийный цикл, состоящий из десяти романов. В основе этой классической фантазии — история вражды и борьбы за власть обитателей огромного замка, принцев и принцесс; замка, представляющего собой своего рода центр Мироздания, единственную истинную реальность, в то время как прочие миры, включая нашу Землю, являются лишь его Тенями (или Отражениями).

Популярность серии оказалась настолько велика, что автору пришлось составить «Наглядный путеводитель по замку Эмбер», вышедший отдельным изданием.

А.Копейкин