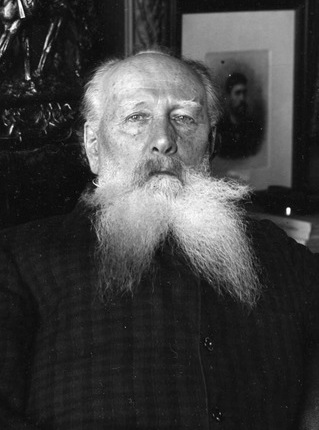

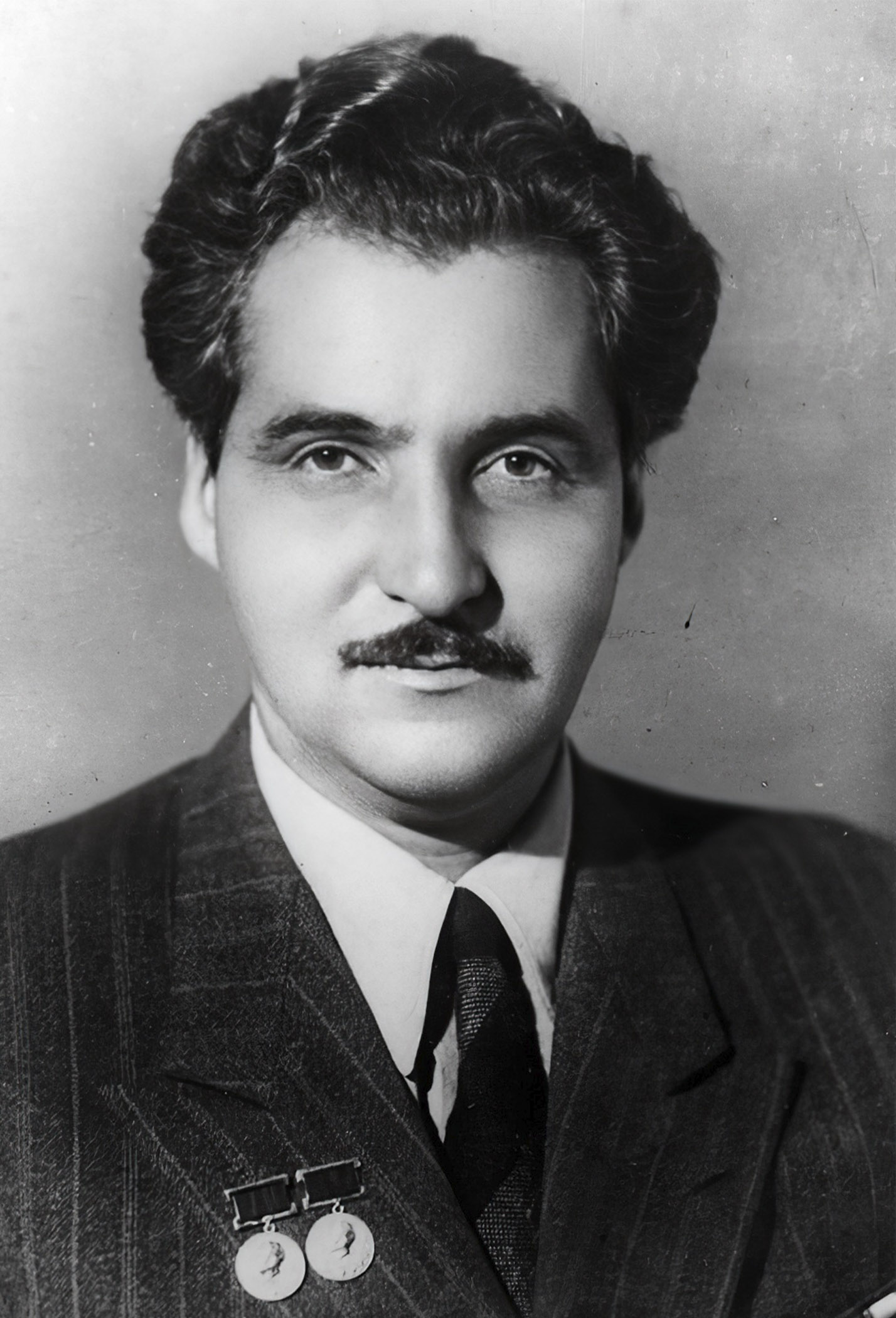

Когда в 70-х годах позапрошлого века был объявлен творческий конкурс, и лучшие русские скульпторы представили проекты памятника Пушкину, из пятнадцати вариантов строгое жюри не приняло ни один. Но две работы отметили, и автора наградили. Фамилия у автора и той и другой модели была незнакомая — Опекушин.

Через год, на следующий этап конкурса, представлено было девятнадцать проектов. Выбрали четыре самых удачных, а когда посмотрели на подпись, оказалось, что все четыре подписаны одинаково — Опекушин.

Наконец, в 1875-м году, на «третий тур» конкурса, Александр Опекушин представил шесть изображений Александра Пушкина и победил.

Эта прекрасная история взята не из какого-нибудь специального искусствоведческого источника, а из тоненькой детской книжки под названием «Памятник Пушкину». Там ещё рассказано, как отец великого скульптора, крепостной крестьянин из деревни Свечкино, лепил и продавал глиняные игрушки, и как барыня разрешила свезти в город для учения сына его Сашу, и как юный Опекушин выкупал сам себя из крепостной зависимости…

Теперь на родине, в Ярославской области, есть памятник самому Александру Михайловичу, созданный уроженцем Санкт-Петербурга Александром Ивановичем Соловьёвым.

И.Линкова

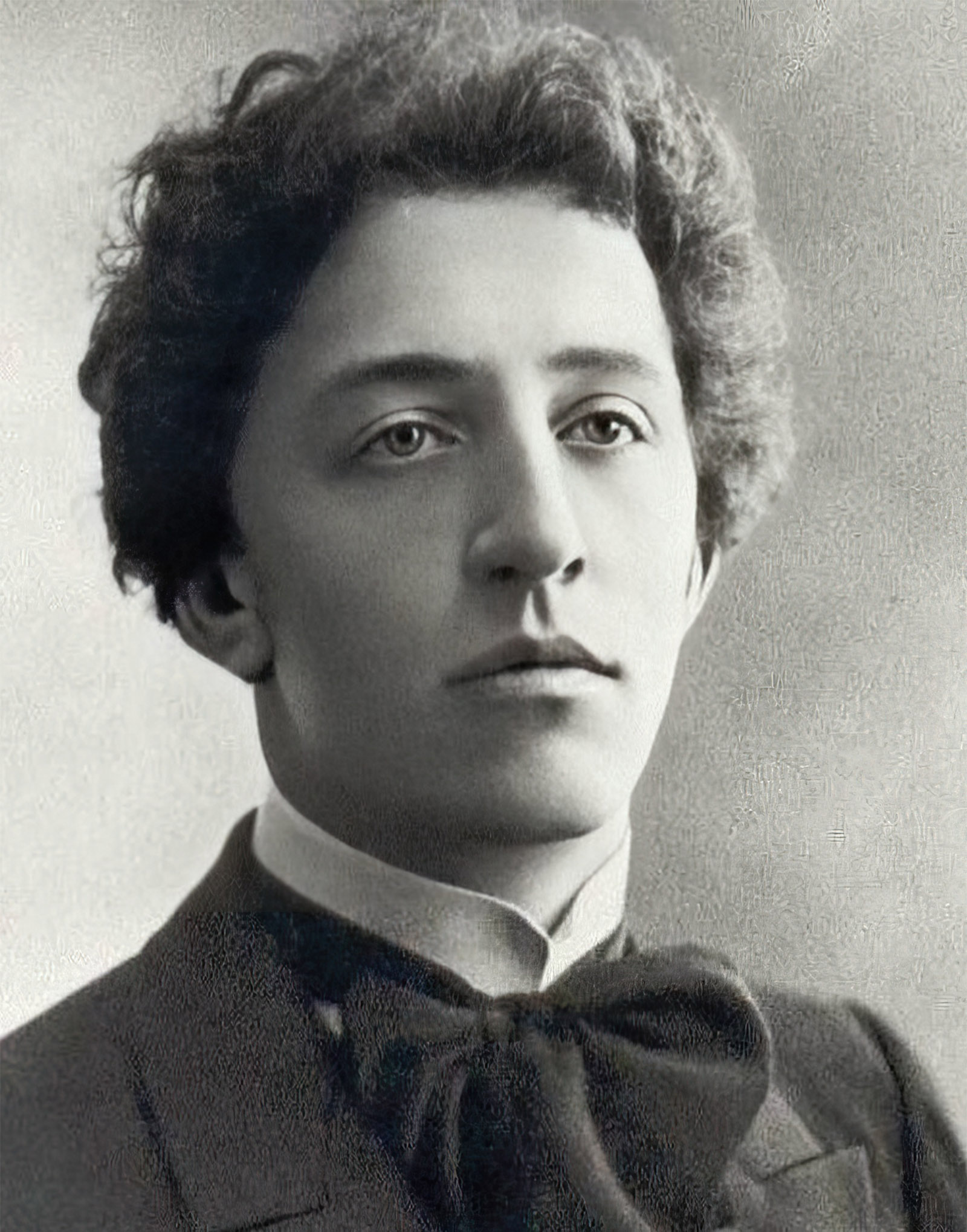

По окончании советской школы полагалось знать стихи про незнакомку, про «ночь-улицу-фонарь-аптеку» и, разумеется, поэму «Двенадцать». Если бы не эта поэма, Александр Александрович Блок вообще вряд ли попал бы в тогдашние учебники по литературе. «Трагический тенор эпохи» (А.Ахматова) мог слишком сильно повлиять на жизнерадостный настрой молодёжи. «Если не в своей биографии, то в творчестве он отринул всё благополучное и с юности сделался поэтом неуюта, неблагополучия, гибели» (К.Чуковский).

Допустим, Корней Иванович слишком строг и категоричен. Но есть стихи, целая вселенная изысканных, безупречно изящных стихов, эпиграфом к которой можно смело поставить строки из «Сусального ангела»:

|

Ломайтесь, тайте и умрите, |

Он сам был «созданьем мечты», слишком хрупким для реальной жизни. Воспитанный в идиллической дворянской атмосфере целым сонмом любящих женщин (мать, бабушка, тётушки, няни), этот ангельски красивый ребёнок-мальчик-юноша вступил в мир, предвкушая гармонию…

…что особенно перспективно для человека, родившегося в России на излёте XIX века.

Говорят, когда Блок учился в университете, он был иногда единственным студентом, являвшимся сдавать зачёт, пока другие революционно буянили. Но империя всё равно пала. Невероятная любовь поэта к дочери Менделеева, превращённая комментаторами и толкователями в хрестоматийный пример надземного чувства, истерзала душу и разорвала в клочья волшебные иллюзии о Прекрасной Даме, а русская реальность наглядно доказала, что она вовсе не «отблеск незримого очами» (В.Соловьёв), а вполне кровавая мясорубка.

И Блок погиб. Он родился, чтобы умножать поэзию каждым дыханием, создавая иногда по нескольку совершенных произведений в один день. Но в 1916-м появилось только пять стихотворений, а в 1917-м — ни одного.

Картина Васнецова, изображающая таинственных Сирина и Алконоста, с точки зрения формальной имеет к судьбе Александра Блока весьма мимолётное отношение: в ранней юности он сочинил «два маленьких стихотворения, внушённых» этими образами. Но когда смотришь на сказочных птиц, их страдающую, нездешнюю, крылатую красоту, начинает казаться, что это не вымысел, а предсказание.

Книг со стихами, драматургическими произведениями и дневниками Александра Блока бесконечно много. Достаточно протянуть руку.

И.Линкова

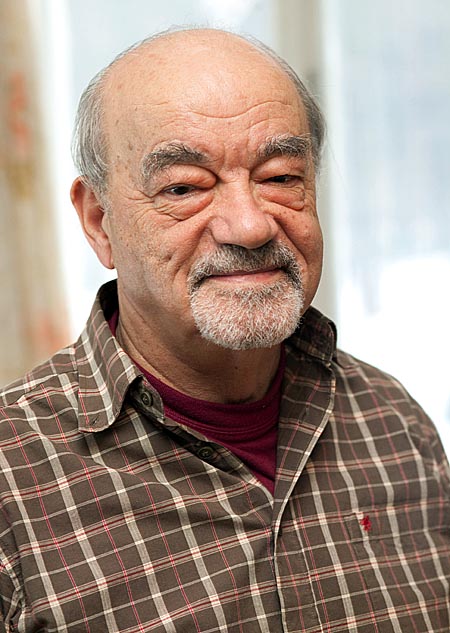

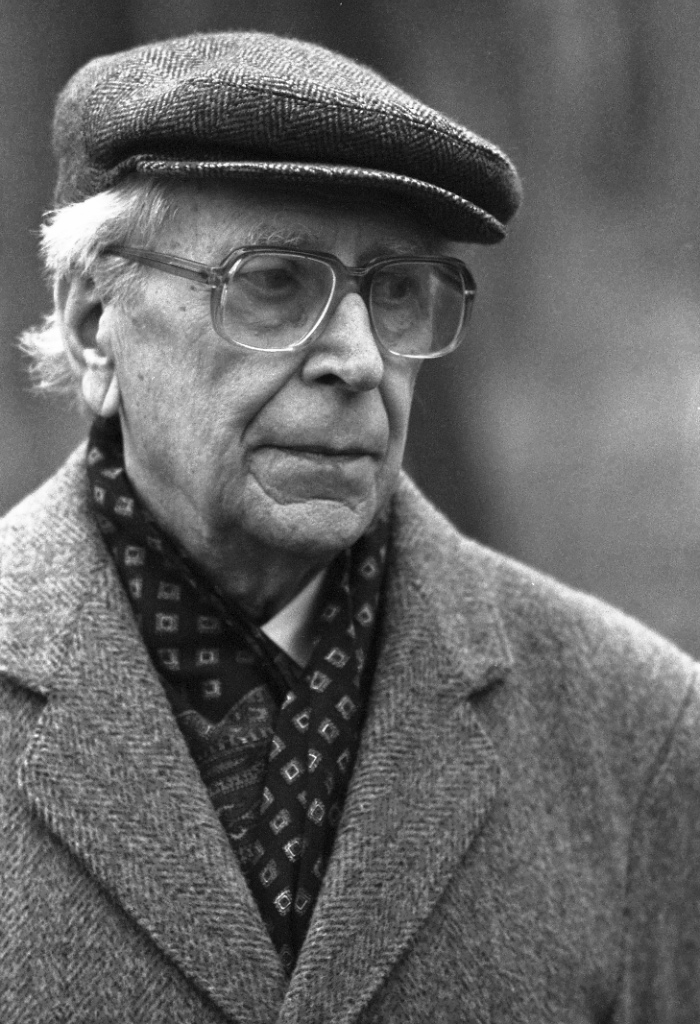

Некоторое время назад Игорь Золотусский опубликовал в «Российской газете» статью под названием «Зачарованный Гоголем». Он писал не о себе, а о талантливом скульпторе из города Екатеринбурга, но именно эти слова — зачарованный Гоголем — можно поставить эпиграфом к жизни и творчеству самого Игоря Петровича.

Разумеется, есть у этого разностороннего исследователя русской литературы статьи и книги, посвящённые другим авторам, другим проблемам, а в молодости — целый этап работы журналистом в газетах и на радио. Но труды о Гоголе — главные, и, что особенно для нас важно, некоторые из них вполне доступны детям.

Речь идёт о небольшой книге «По следам Гоголя», которую издательство «Детская литература» выпустило в 1984 году. Это не «прибавка» к учебнику, не «дополнительный» анализ самых известных произведений классика. Это неторопливое, внимательное путешествие по городам и весям, где началась и прошла жизнь писателя: Сорочинцы, Васильевка, Полтава, Нежин, Петербург, Рим, Москва…

Есть верная примета настоящего знания: человек, который им обладает, говорит спокойно. Именно так пишет Игорь Золотусский. Ему хочется верить, его хочется слушать, потому что на страницах книги не формальный перечень памятных мест, а целая жизнь необыкновенного человека, которая прошла в этих местах. Ну кто ещё расскажет, как маленький десятилетний Гоголь сочинил грустную поэму «Две рыбки», когда умер его младший братишка? Кто соберёт такую коллекцию портретов родных, близких, друзей, современников, присовокупив даже портрет Якима Нимченко, состоявшего при Гоголе простым слугой?

Нужно смотреть на вещи здраво: далеко не каждый нынешний подросток захочет и сможет так погрузиться вместе с автором в эпоху давно ушедшую. Но каждый, кто говорит детям о Гоголе, может держать эту книгу в руках, черпая детали, необходимые для живого разговора.

Будет справедливо, если все узнают и о судьбе самого Игоря Золотусского. Сын репрессированных родителей, выросший в детдоме, который он потом назовёт «лагерем без колючей проволоки», этот человек, казалось, был обречён пропитаться пессимизмом и ненавистью. Но этого не случилось. Картина мира, которую видит исследователь Золотусский сквозь призму русской литературы, сложна, противоречива, но прежде всего — интересна.

И.Линкова

Многие иллюстрации, сделанные художником Калачёвым, можно было бы объединить под одной обложкой, назвав такой сборник «Приключения тоненького пёрышка». Детская книжка с картинками — это необязательно «праздник цвета» и буйная «игра красок». В руках мастера тонкая чёрная линия способна показать ребёнку такие чудеса образной точности, которые и не снились самоуверенной радуге.

Спартак Калачёв успешно работал и с цветом, иногда бросая на белый лист яркие пятна густой краски, иногда разливая по всему книжному пространству едва проступающие «новорождённые» тона. Пёрышко и в этом пространстве часто гнёт свою линию, лишь ненадолго отвлекаясь, как будто задумавшись.

Такой манере оформления оказались созвучны многие тексты. Художник иллюстрировал книги Юрия Олеши, Виктора Драгунского, Льва Давыдычева, Екатерины Борисовой, Евгения Велтистова, Вадима Левина… Некоторые ехидные критики замечают, что не только мелкие проделки весёлого перышка (всякие загогульки, спиральки и росчерки), но даже целые персонажи в разных книжках Спартака Калачёва порой слишком похожи друг на друга. Критикам, конечно, видней. Но просто ребёнок, который смотрит на кудрявую лошадь или очаровательного мистера Квакли, просто получает удовольствие.

И.Линкова

Монументальная фигура Константина Симонова, безусловно, заинтересует тех детей, которые займутся изучением советской эпохи. Когда вырастут.

Пафос, душевный подъём, чувство победителя и «трагедия заблуждения» — всё отпечаталось в судьбе и творчестве этого человека, как на газетной полосе: чёрным по белому. Одни толкователи напирают на то, что Симонов был пять (пять!) раз награждён Сталинской премией. Другие вспоминают личное мужество военного корреспондента, прошедшего Великую Отечественную от края до края. Третьи цитируют мемуарные записи, опубликованные после смерти автора, где та самая трагедия заблуждения звучит в полный голос…

Дети тут ни при чём. Трудно представить себе современного подростка, который действительно читает эпопею «Живые и мёртвые», даже если она упоминается в школьной программе. Но есть стихи, которые вошли не в литературу, а в жизнь — военные стихи Константина Симонова. Уже давно и совершенно неважно, кто в первый раз сказал: жди меня, и я вернусь… Это настолько правда, что автор ей не нужен. Такие слова неизбежно услышат не только дети, но и дети детей.

Совсем неплохой результат любой писательской карьеры.

И.Линкова

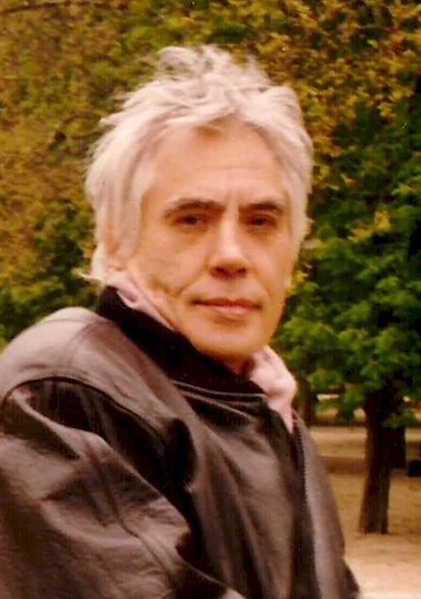

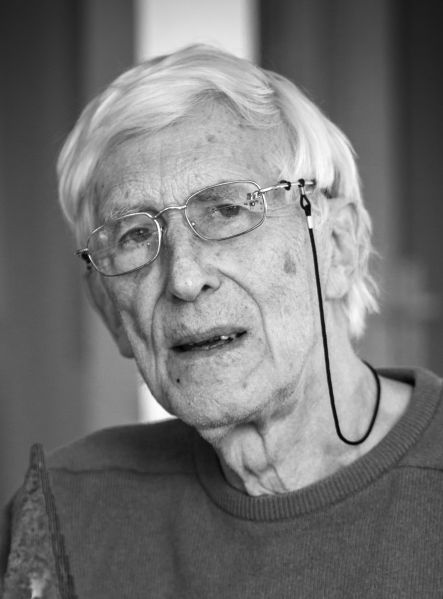

В биографии Дмитрия Сергеевича Лихачёва есть один характерный факт: ещё в университете студент Лихачёв изучал одновременно древнерусскую и английскую литературу. Дипломных работ тоже было две: одна посвящена патриарху Никону, другая — Шекспиру. Эта счастливая широта взгляда на мир осталась у знаменитого учёного и неутомимого публициста на всю жизнь. Человек, который в двадцать два года был арестован и подвергнут репрессиям за то, что вслух обвинил советскую власть в притеснении православной церкви, публикуя на склоне лет отрывки из своих записных книжек, начинает главу «О жизни и смерти» цитатой из Корана: «Обязательно посади дерево, — даже если завтра придёт конец света». Никакая политическая злободневность не могла повлиять на жизненные принципы Дмитрия Сергеевича Лихачёва.

Главным предметом научных интересов всемирно известного академика была древнерусская литература. Главным, но далеко не единственным. Среди десятков написанных им книг есть несколько изданий, напрямую обращённых к «старшим» детям: «Письма о добром и прекрасном», «Заветное», «Заметки и наблюдения», «Земля родная».

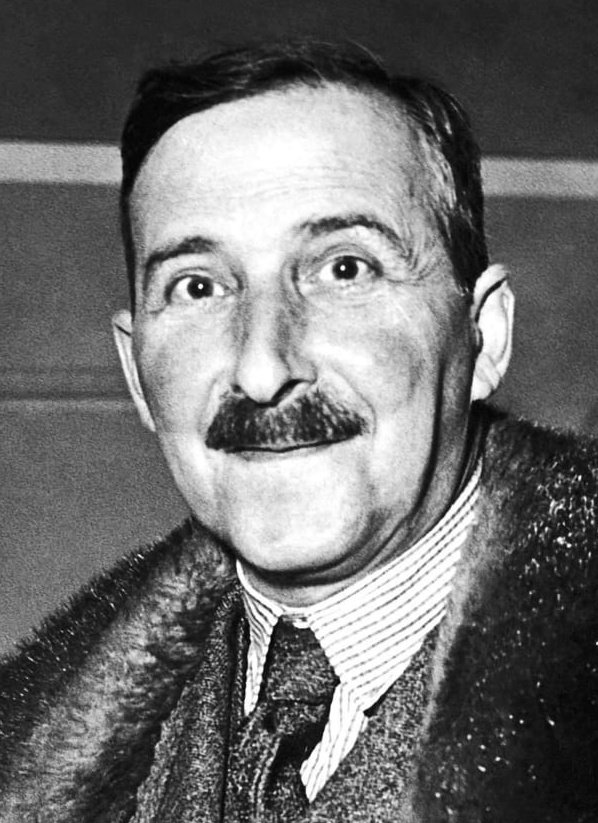

Романы и новеллы знаменитого в прошлом веке австрийского писателя юные читатели особо чувствительного склада души будут читать, когда подрастут. Но беллетризованные биографии великих людей, написанные Стефаном Цвейгом, давно и устойчиво востребованы любознательными старшеклассниками. Эти биографии славятся достоверностью и «плотностью» изложения. Сам писатель формулировал свою позицию так: «Моё честолюбие состоит в том, чтобы знать всегда больше того, что остаётся на поверхности».

Доказательством самой тщательной и скрупулёзной работы с материалом может служить история создания книги о Бальзаке. Цвейг трудился над этим произведением почти тридцать лет и всё ещё не считал книгу законченной; она вышла в свет спустя четыре года после смерти автора. Другим персонажам повезло больше: героями историко-биографических повествований стали голландский гуманист и философ Эразм Роттердамский, королевы Мария Антуанетта и Мария Стюарт, писатели Стендаль, Ромен Роллан, Эмиль Верхарн, путешественник Магеллан.

С Россией у Стефана Цвейга были особые отношения. Он глубоко почитал творчество Толстого и Достоевского, очень хотел и в конце концов написал о них свои биографические книги, но больше всего мечтал посетить родину великих писателей. Долго не решался, опасаясь, что его приезд сочтут политическим комплиментом в адрес социализма. Наконец, в 1928 году приехал в Москву, познакомился с Максимом Горьким, посетил могилу Льва Толстого, а вернувшись в Европу, написал слова, по поводу которых нужно то ли радоваться, то ли обижаться. Цвейг написал: «До чего же замечательный, одарённый и добрый ребёнок эта Россия».

И.Линкова

С Уильямом Блейком начинающие читатели могут встретиться в сборниках переводов Самуила Яковлевича Маршака, составленных специально для детей. Этих стихов немного, зато каждое из них — на вес облака, сквозь которое просвечивают лучи тёплого солнца:

|

…Я перо из тростника И, раскрыв свою тетрадь, |

Уильям Блейк был сыном лавочника, но в его родительском доме велись долгие беседы о смысле сущего, и вместо наследника по торговой части вырос поэт, художник, философ, мистик — человек, стремившийся, как говорят современные исследователи, «понять и преподать саму духовность». Даже в детских изданиях есть четыре строки, которых, если подумать, хватит на целую жизнь:

|

В одном мгновенье видеть вечность, |

И.Линкова

В 1956 году Томи Унгерер перебрался в США. Побудили его к этому стремление реализовать свои способности, любовь к творчеству художников-комиксистов Сола Стейнберга (Saul Erik Steinberg) и Джеймса Тёрбера (James Grover Thurber) и увлечение джазом. В Америке Унгерера поразило многое, но больше всего и крайне неприятно — расовая сегрегация. Найдя работу газетного художника, Унгерер поселился в Нью-Йорке. Томи очень много рисовал, как по долгу службы, так и для себя. Однажды он решил показать своё портфолио издателям, выпускающим книги для детей, но везде получил отказ: его рисунки, по мнению художественных редакторов, не отвечали интересам целевой аудитории. Дать шанс молодому художнику согласилось только одно издательство — «Harper & Row».

В 1957 году в этом издательстве вышла первая книга Томи Унгерера с его же иллюстрациями — «Хрюллопсы летают на аэроплане» («The Mellops Go Flying»). Книжка мгновенно стала бестселлером в США, была представлена на престижном Children's Spring Book Festival, спонсором которого выступала газета «New York Herald Tribune». Кроме того, Томи заключил контракт со швейцарской издательской компанией «Diogenes Verlag», чтобы «The Mellops Go Flying» перевели и напечатали в Европе. В дальнейшем почти все свои книги для детей Унгерер написал на английском языке. Томи сначала придумывал историю, а потом рисовал, или, как он сам говорил, делал раскадровку. «Я люблю слова и хочу дать им новую жизнь, помимо правописания и грамматики», — заметил однажды Унгерер.

Иллюстративный стиль Томи Унгерера, который поначалу так не понравился издателям, но стал важнейшим условием успеха всех его книг, начиная с дебютной, характеризуется минимализмом в выборе изобразительных средств, свободой, живостью и чистотой линии, мрачно-комическим остроумием и удивительной изобретательностью. При этом Унгерер часто менял манеру и технику рисования, сознательно пренебрегая необходимой для коммерческого успеха узнаваемостью. Для него важнее был поиск нового, им двигала жажда перемен.

Первые стихи и рассказы для детей Ая эН начала писать после рождения сына и переезда в Пущино. Активно работает в детской литературе с 1990-х гг. Печаталась в периодических изданиях, в том числе в журналах «Веселые картинки», «Простоквашино», «Тошка», «Филя», «Кукумбер», «Жили-Были», «Мурзилка», «АиФка», «Наша школа», «Страна Кроссвордия», «Почемучка», «Трамвай», «Куча мала», «Ларец Клио», «Чебурашка», «Семья», «Розовый слон» и др. Первая книга «Есть ли жизнь на Кошмарсе?, или Веселые приключения Няма, Чпока, Фи и Балди, не считая Хлюпы» вышла в 2001 г.

Осенью 2005 г. Ая эН переехала вместе с семьей в Москву. В октябре 2005 г. начала работать в издательстве «Эгмонт Россия» главным редактором журнала «Чебурашка» (проект Э. Н. Успенского), а затем еще 5-6 разных детских журналов. Помимо редакторской работы занималась ребрендингом нескольких детских проектов (журнал «Микки Маус» и др.), а также анализом рынка детских журналов. Одновременно работала шеф-редактором и сценаристом еженедельной телепередачи «Советы профессора Чайникова» на канале «Бибигон» (вышло 52 серии) и сценаристом телепередачи «Забавная физика» на канале «Радость моя» (вышло 36 серий).