Невероятно, но факт: в 1891 году, когда начиналось знаменитое книжное дело братьев Сабашниковых, старшему из них, Михаилу, было 20 лет, а младшему Сергею — 18. Объяснение может быть только одно: главным богатством всей семьи стала преданность идеям просвещения и вера в печатное слово. Самая старшая сестра Екатерина помогала братьям сделать первые шаги. Сестра Антонина сама целых 5 лет издавала журнал «Северный вестник», а брат Фёдор прославился изданием трудов Леонардо да Винчи. Михаил и Сергей, неразлучно дружившие со дня рождения, отдали любимому делу всю жизнь.

Издательство братьев Сабашниковых сумело показать России, что такое большая культура и большая наука. В свет вышли «Жизнь растения» Тимирязева, «Лекции по эволюционной теории» Вейсмана, историко-литературная серия «Памятники мировой литературы», «Пушкинская библиотека», «Ломоносовская библиотека»… Вообще, за годы существования издательства было выпущено более шестисот названий книг, и ни одна из них не оказалась «случайной».

Ранняя смерть Сергея стала для Михаила жестоким испытанием, но дело он не бросил. Преодолевая все политические и экономические потрясения, издательство Сабашниковых просуществовало вплоть до 1934 года. Великий книжник Н.А.Рубакин писал: «Если такие-то книги изданы Сабашниковым, значит, они хорошие и подлежат распространению».

И.Линкова

Вряд ли короткая фамилия Тик что-нибудь скажет неспециалисту. А между тем, среди многотомного наследия немецкого романтика есть кое-что и для нас, ревнителей детства. В самом конце XVIII века Людвиг Тик написал сразу несколько театральных комедий-сказок. Только послушайте, как это называлось: «Рыцарь Синяя Борода», «Жизнь и подвиги маленького Томаса по прозванию Мальчик-с-пальчик», «Жизнь и смерть маленькой Красной Шапочки»…

Чего только ни напридумывал сочинитель! Вот цитата из научного труда, посвящённого его творчеству: «У Тика волк разбойничает по философским мотивам… Было время, когда волк веровал в добро и прогресс, ждал водворения на земле братства всех живых существ, но люди сумели жестоко его разочаровать, насмерть обидели его подругу и возлюбленную, и с той поры он лютый безбожник, хищник по убеждению…»

Год создания этой «сказки» — 1800-й.

Вы улыбаетесь? Вот и славно.

И.Линкова

Очень редко случается, чтобы писатель, критик и даже теоретик литературы уместились в одном человеке. Можно было бы и не упоминать о литературоведческой деятельности Джеймса Крюса, если бы его принципы не были такими простыми и убедительными. Крюс считал (если переводчики верно донесли его мысль), что детская «книга должна вселять надежду, но не подменять трудные решения лёгкими», а детского писателя от писателя взрослого отличает то, что «в кажущееся безнадёжным время он сохраняет мужество надеяться».

Самая знаменитая книга этого популярного автора, обладателя Медали Андерсена, появилась в 1962 году (у нас — в 1966-м). Она называется «Тим Талер, или Проданный смех» и рассказывает про мальчика, который уступил своё умение весело смеяться за право выигрывать любое пари. Книжка была принята в Советском Союзе буквально «на ура», потому что решительно и смело осуждала несправедливые принципы буржуазного общества, Джеймс Крюс приезжал в Москву, собирался выучить русский язык и т.д. Потом прошло время, большие перемены кардинально перестроили всё вокруг, и вот теперь, почти через полвека после первого появления, история Тима Талера опять читается взахлёб. Она стала совершенно современной, она не про каких-то там далёких бедных мальчиков и богатых обманщиков «в клетчатом» — она про то, что происходит за окном.

Писал Джеймс Крюс легко и умело, люди у него вполне живые, а ситуации, конечно, полусказочные, зато очень внятные, не понять невозможно. Надежда в конце книги действительно присутствует, хотя значительно больше похожа на сказку, чем само повествование. Короче говоря, десятилетний читатель может смело снимать с полки повесть про Тима Талера и читать её с полным доверием к автору.

Ещё из книг Джеймса Крюса на русский язык переведены «Мой прадедушка, герои и я», «Говорящая машина» и «Маяк на Омаровых рифах», а многочисленные сборники стихов, книжки-игрушки и радиопьесы существуют по-немецки где-то там далеко.

И.Линкова

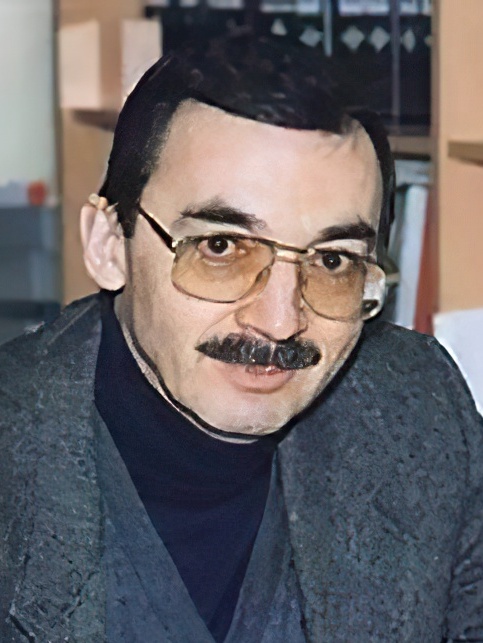

Владимир Гопман принадлежит к немногочисленному отряду критиков, хорошо знающих, ценящих и любящих фантастику. Даже кандидатскую диссертацию, которую Владимир Львович защитил в конце 1970-х годов, он ухитрился посвятить творчеству одного из самых интеллектуальных и самобытных писателей-фантастов — англичанина Джеймса Балларда, в то время практически у нас неизвестного.

Теперь количество статей Гопмана о фантастике перевалило за три сотни: ему приходилось писать о братьях Стругацких и о Кире Булычёве, о Войскунском и Лукодьянове и об Александре Мирере, о Толкине и Льюисе, о лорде Дансени и Теренсе Х. Уайте, о Саймаке и Олдиссе, о Желязны и Силверберге.

Но не только маститые литераторы вдохновляли Гопмана на создание блестящих статей и эссе. Резко критикуя разного рода серость и посредственность, он приобрёл репутацию человека жёсткого, непримиримого в оценках, но при этом остроумного, обладающего отменным вкусом.

Его книга «Золотая пыль» — результат многолетних исследований английской фантастической прозы. Среди писателей, которым Владимир Львович посвятил в своём труде отдельные главы, встречаются и «наши», детские: автор повести «Медный кувшин» Ф.Энсти, создатель прекрасной Нарнии Клайв Льюис, Мэри Нортон, придумавшая очаровательных Добываек…

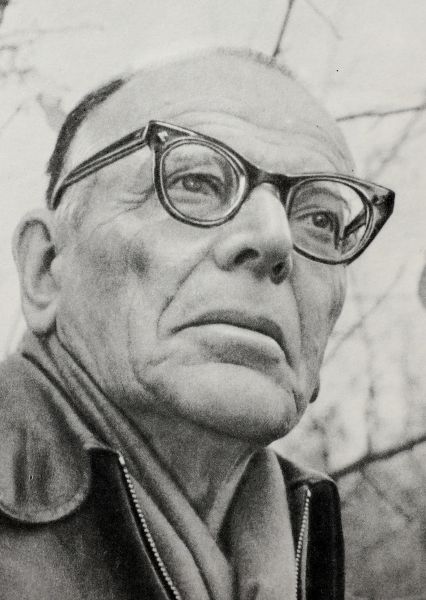

«Одно время я всерьёз думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Моя писательская жизнь… началась с желания всё знать и всё видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моём рассказе видны следы скитаний.

Сначала был юг. С ним связаны “Романтики”, “Блистающие облака”, “Кара-Бугаз”, “Колхида”, “Чёрное море” и ряд рассказов…

Север вызвал к жизни такие книги, как “Судьба Шарля Лонсевиля”, “Озёрный фронт”, “Северная повесть”, и такие рассказы, как “Колотый сахар” и “Беглые встречи”.

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России.

Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещорском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряжённого труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займёт много места. Я упомяну только главные: “Мещорская сторона”, “Исаак Левитан”, “Повесть о лесах”, цикл рассказов “Летние дни”, “Старый чёлн”, “Ночь в октябре”, “Телеграмма”, “Дождливый рассвет”, “Кордон 273”, “Во глубине России”, “Наедине с осенью”, “Ильинский омут”.

В Мещорском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Своё отношение к русскому языку и мысли о нём я высказал в книге “Золотая роза” (в главе “Алмазный язык”)».

Как справедливо замечают исследователи, Паустовский «жил не в лучшее для мастера изящной словесности время». Зрелые годы его писательской жизни пришлись на период сознательной или, быть может, инстинктивной «внутренней эмиграции», сосредоточенного углубления в тайны природы и творчества, в изучение несметных сокровищ родного языка.

В этом смысле весьма показательны два эпиграфа к повести «Золотая роза». Первый — из Салтыкова-Щедрина: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признаёт смерти». Второй — из Оноре де Бальзака: «Всегда следует стремиться к прекрасному».

Свои первые стихотворения Андрей Богдарин написал, будучи школьником. Многие из них превратились в песни, которые он пел под гитару сверстникам в школе и во дворе. Среди этих произведений было немало весёлых и озорных, которые так нравятся детям. Впоследствии это натолкнуло его на мысль писать для детей, в основном для дошкольников, так как это, по мнению Андрея Юрьевича, самая благодарная аудитория.

С 2005 года Андрей Богдарин занимается только писательской и издательской деятельностью. В издательстве «Богдарин» вышли сборники стихотворений для дошкольников: «Знакомые насекомые», «Знакомые профессии», «Знакомые цифры», «Знакомые цветы», «Сказочные герои», «Хлебный секрет», «Хорошие слова» и другие. С 2011 по 2014 годы стихотворения для детей дошкольного возраста публиковались в специальном выпуске газеты «Солнечный зайчик».

Андрей Богдарин — автор более ста книг для детей. Его рассказы и сказочные истории отличаются оригинальными сюжетами, привлекают удивительным сочетанием реалистичности и сказочности. Они насыщены простой житейской мудростью, добрым юмором, весёлым озорством.

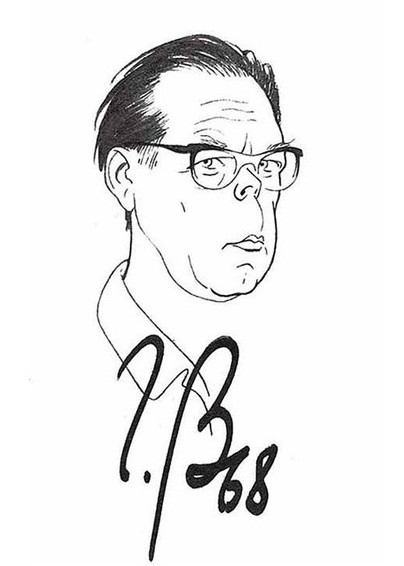

Помимо работы в журнале, в 1940–1950-е годы Генрих Вальк создавал рисунки для детских открыток. Совместно с Л. И. Народицким он исполнял сатирические и агитационные плакаты. В 1941 году вышел проиллюстрированный художником рассказ в стихах «Витя Комаров» Н. П. Саконской, который был адресован детям дошкольного возраста. С 1941 года Генрих Вальк стал участником выставок изобразительного искусства.

С 1945 года по 1977 год в «Библиотеке «Крокодила», регулярном приложении к журналу «Крокодил», вышли два десятка книг с иллюстрациями Генриха Валька. Эти книги представляют собой авторские сборники фельетонов, юмористических рассказов, стихов и др. У самого художника в «Библиотеке «Крокодила» вышел альбом карикатур «Дети и отцы» (1959). В серии «Крокодил». Мои альбомы» в 1968 году был издан альбом Генриха Валька «Карикатуры».

Придя в детскую литературу в 1940-е годы, Генрих Вальк быстро стал популярен как автор острохарактерных, остроумных и добрых иллюстраций к детским книгам. Детские писатели почитали за честь, если их книги давали иллюстрировать Генриху Вальку. Художник работал с такими авторами, ставшими классиками детской литературы, как А. Л. Барто, С. В. Михалков, Л. И. Лагин, Л. Ф. Воронкова, В. Ю. Драгунский, М. М. Зощенко, А. И. Мошковский и многими другими. Генрих Вальк стал первым иллюстратором знаменитой повести В. В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» (1962).