Новые книги сентября 2014

О книжках-картинках, ребячьих приключениях, о журнале «Мурзилка», об истории и географии России.

Литературные премии часто носят имена писателей, но в детской литературе есть несколько наград, названных в честь художников-иллюстраторов. Одна из самых известных и престижных — медаль Калдекотта, учреждённая в 1938 году Ассоциацией американских библиотек, а точнее, её подразделением — Ассоциацией библиотечного обслуживания детей (Association for Library Service to Children). Мы, разумеется, знали об этой медали, но не очень-то представляли себе творчество художника, решительно изменившего «само лицо детской книги». И вот московский «Лабиринт Пресс» издаёт небольшую книжку, оформленную Рэндольфом Кальдекоттом, — впервые на русском языке.

Все кувырком. — М., 2014. — 39 с. : ил.

Рэндольф Калдекотт (или Кальдекотт, или Колдкотт), третий ребёнок в многодетной семье небогатого торговца из Честера, родился в 1846 году. В коротком предисловии «О художнике» редактор-составитель Катерина Бунтман пишет: «Он рисовал на прогулках и в школе (прямо в учебниках), рисовал потом на службе в уитчёрчском банке, рисовал, когда страховым агентом обходил фермы в окрестностях Манчестера». Но однажды «серьёзный молодой клерк» бросил всё и уехал в Лондон, чтобы стать художником. У Рэндольфа были основания надеяться на успех: ему было только пятнадцать, когда в 1861 году его рисунок напечатала газета «Illustrated London News».

Рэндольф Калдекотт (или Кальдекотт, или Колдкотт), третий ребёнок в многодетной семье небогатого торговца из Честера, родился в 1846 году. В коротком предисловии «О художнике» редактор-составитель Катерина Бунтман пишет: «Он рисовал на прогулках и в школе (прямо в учебниках), рисовал потом на службе в уитчёрчском банке, рисовал, когда страховым агентом обходил фермы в окрестностях Манчестера». Но однажды «серьёзный молодой клерк» бросил всё и уехал в Лондон, чтобы стать художником. У Рэндольфа были основания надеяться на успех: ему было только пятнадцать, когда в 1861 году его рисунок напечатала газета «Illustrated London News».

Калдекотт стал не просто художником, но членом Королевского общества художников-акварелистов, а позже — Королевского института акварелистов. В 1876 году одно из его полотен было впервые выставлено в Королевской академии художеств.

На жизнь и учёбу в Лондоне Калдекотт зарабатывал, рисуя карикатуры для газет и журналов, оформляя обложки недорогих книг. Тогда же он познакомился с известным английским гравёром и печатником Эдмундом Эвансом. В 1877 году Эванс предложил Калдекотту нарисовать несколько картинок для детской книжки. Художник согласился, изменив таким образом собственную судьбу и направив искусство иллюстрирования детской книги в новое русло.

Когда Калдекотт начинал, на книгах для детей ещё было принято экономить, что выражалось, прежде всего, в небольшом количестве скромных иллюстраций. Но вскоре наступило «счастливое время»: появились «и великолепный Уолтер Крейн, и прелестная Кейт Гринуэй». Работы Крейна напоминали о картинах эпохи Возрождения, иллюстрации Гринуэй по-домашнему уютны, а рисунки Калдекотта обращали на себя внимание «чистыми изящными линиями, тонким юмором, живостью и простотой». Как и Гринуэй, Калдекотт иллюстрировал детские народные песенки, но он, «додумывая и усложняя сюжеты, привнося в них десятки ярких и неожиданных деталей», делал рисунки гораздо более содержательными, чем текст. В сущности, своими картинками он рассказывал ещё одну историю.

«Все кувырком» — это «тонкая стилизация под английскую книгу конца XIX века: гармоничное чередование рисунков в одну краску и сложных раскрашенных гравюр, подбор шрифтов и оттенков, тонированные страницы». Маленький сборничек составили три проиллюстрированные Калдекоттом песенки, среди которых «Пошёл Лягушонок невесту искать». Интересно сравнить две версии старинной песенки — «лабиринтовскую» и напечатанную недавно московской «Карьерой Пресс» (см.: 2014: Новые книги июня). А заодно полюбоваться рисунками: самого Рэндольфа Калдекотта в одной книге и художника, награждённого медалью Калдекотта, — в другой.

Для своего издания «Лабиринт Пресс» выбрал переводы Григория Кружкова, который сказал ещё и вступительное «Слово…».

«Самокат» продолжает серию «Как это было», которая рассказывает подросткам о Великой Отечественной войне «честно и объективно — насколько это возможно». Четвёртая книга серии, как и предыдущие, автобиографична.

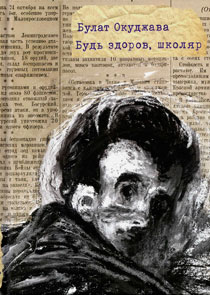

Окуджава, Б. Будь здоров, школяр. — М., 2014. — 160 с. : ил. — (Как это было).

Окуджава, Б. Будь здоров, школяр. — М., 2014. — 160 с. : ил. — (Как это было).

Имя Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, прозаика и барда, стоит в одном ряду с такими ярчайшими представителями жанра авторской песни, как Александр Галич и Владимир Высоцкий.

В интервью 1976 года Окуджава говорил, что не относится к литераторам, чьи лучшие работы «рождены из пены фантазий и вымысла», или к тем, для которых «вчерашний день теряет свою привлекательность». Он всегда писал о том, что лично пережил, прочувствовал, осознал.

«Будь здоров, школяр» — первое прозаическое произведение Окуджавы. Оно появилось в 1961-м, в год двадцатилетия начала Великой Отечественной. Само время потребовало осмыслить то, «о чём думать и так никогда не переставали». В повести не было ничего подражательного, в ней звучал собственный, отныне ставший узнаваемым голос Булата Окуджавы.

Тема, а главное, интонация «Школяра» оказались уникальными для своего времени. Окуджава рассказывал, как пытается стать солдатом вчерашний школьник, какой невозможной тяжестью и как внезапно обрушивается на него война. О том, как мальчишки рвались на фронт, не представляя, куда идут, о плохом снабжении армии и недружелюбии местного населения, о нелепой смерти от шальной пули, о долгих маршах и ещё более долгих ожиданиях — приказа, пополнения, полевой кухни… Иными словами, Окуджава писал о крушении романтических иллюзий.

О таком тогда не говорили. Выпуск альманаха «Тарусские страницы» с повестью «Будь здоров, школяр» изымали из библиотек и книжных магазинов. Но постепенно восприятие войны менялось. В 1967 году по сценарию Окуджавы и по мотивам «Школяра» на киностудии «Ленфильм» был снят фильм «Женя, Женечка и ”катюша”», а в 1987 году повесть напечатали отдельным изданием.

Помимо «Школяра», в сборник «Самоката» входят написанные в том же ключе рассказы «Утро красит нежным светом» и «Уроки музыки», а также два послесловия. «Войну Булата Окуджавы» написала Ольга Розенблюм, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы новейшего времени РГГУ, «Битву за Кавказ» — историк Станислав Дудкин. Чёрно-белые иллюстрации принадлежат Елене Ремизовой.

Абсолютное большинство книг «Мелик-Пашаева» предназначены малышам. Одна из серий издательства так и называется — «Для самых маленьких. 2–4 года». В этой серии вышли авторские книги англичанина Ника Баттерворта, замечательного художника и неутомимого выдумщика.

Баттерворт, Н. Однажды зимней ночью. — М., 2014.— 27 с. : ил. — (Для самых маленьких. 2–4 года).

Баттерворт, Н. Полёт кувырком. — М., 2014.— 27 с. : ил. — (Для самых маленьких. 2–4 года).

Баттерворт, Н. После бури. — М., 2014.— 27 с. : ил. — (Для самых маленьких. 2–4 года).

Главный герой всех трёх книжек, которого автор назвал Перси, а переводчик Александр Ярин дядей Вилли, работает сторожем в старом парке. Дядя Вилли всегда очень занят: «он и за деревьями ухаживает, и за зверьками, и дорожки метёт, и за порядком следит». И в каждой книжке с ним и его друзьями-животными приключается что-нибудь необыкновенное.

С добрым хранителем парка британцы познакомились в 1989 году. Вскоре самая серьёзная и многотиражная ежедневная газета Соединённого Королевства «The Sunday Times» писала об «огромном и заслуженном успехе» нового персонажа современной английской литературы для детей. Существует даже такая статистика: каждые пятнадцать минут в мире продаётся одна книга о дяде Вилли.

Истории, придуманные Баттервортом, увлекательны, в меру динамичны и всегда хорошо заканчиваются. Но больше всего к ним подходит определение «уютные», и отменить его не могут ни трескучий мороз («Однажды зимней ночью»), ни ураган («После бури»), ни полное драматизма крушение летающей газонокосилки («Полёт кувырком»). Это заслуга коротких текстов, учитывающих специфику возраста читателя, и рисунков с их продуманной композицией, плавными линиями, мягкими тонами акварельных красок. Иллюстрации проработаны настолько детально, что можно рассмотреть и даже прочитать письма и вырезки из газет, что висят над столом дяди Вилли.

Две книги из трёх Баттерворт завершает особой «игровой» иллюстрацией и приглашением рассмотреть картинку, чтобы найти на ней различные предметы и персонажей.

Активно работающая питерско-московская «Речь» выпустила два издания, которые немедленно завладели вниманием читающей публики, хотя и по разным причинам.

Голубев, А. Карты России. — СПб., 2014. — 172 с. : ил.

Голубев, А. Карты России. — СПб., 2014. — 172 с. : ил.

Те, кто утверждает, будто эта книга напоминает изданные год назад «Самокатом» «Карты» Александры и Даниэля Мизелиньских (см.: 2013: Новые книги сентября), несомненно, правы. Формат, цветовая гамма, способ изложения материала, читательский адрес — всё похоже.

Прав и художник Александр Голубев, сотрудничающий с «Речью»: «Во всех лицензионных и переводных изданиях информация о России <…> условна и стереотипна». Ничего удивительного: как правило, упомянутые издания посвящены сразу нескольким странам или даже целым континентам и просто не могут позволить себе подробности. А «Карты России» — могут.

Книга начинается с форзаца, где помещена карта административно-территориального деления Российской Федерации. Названы все федеральные округа и входящие в их состав республики, области, края и автономные округа, а также имеющие особый статус города — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Для удобства работы с картой использованы цветовые и цифровые обозначения. Названия субъектов федерации расположены по алфавиту и сопровождаются номерами страниц, посвящённых данной территории. Флаги субъектов РФ украшают нахзац; они расположены по алфавиту названий регионов, которым принадлежат, страницы тоже указаны. Таким образом, в «Картах России» целых два оглавления.

Издатели предлагают перемещаться по «Картам России» с запада на восток, но каждый волен выбрать собственный маршрут заочного путешествия по стране. Единственное, что стоит сделать заранее, это ознакомиться с «Условными обозначениями» на развороте титульного листа. С их помощью регионы сообщают о себе основную информацию: принадлежность к определённому федеральному округу, площадь, численность населения и так далее.

Каждому региону Российской Федерации посвящён один разворот. Поразительно, как много сведений поместилось всего на двух страницах, пусть и большого формата. Изучив очередную карту и рисунки на ней, можно узнать о характерном для данного региона растительном и животном мире, его истории и культуре, промышленности и разного рода достопримечательностях. И что особенно ценно, нарисованы официальные гербы каждого субъекта федерации, в названиях некоторых регионов проставлены ударения.

Во время работы над книгой её создатели «изучили и обработали колоссальный объём информации, обращались за помощью к жителям регионов, специалистам в различных областях». Это очевидно, столько здесь любопытных и неожиданных фактов.

Впрочем, избежать накладок всё же не удалось: крупнейшая библиотека России названа «библиотекой им. В.И.Ленина», Республика Хакасия на «своих» страницах превращается просто в «Хакасию», а Красноярскому краю «по умолчанию» приписано московское время.

Впрочем, эти промахи могут послужить поводом к самостоятельным географическо-краеведческим изысканиям читателя. Например, «Малые Карелы» и «Малые Корелы» в Архангельской области — не ошибка. За разъяснением можно обратиться хотя бы к «Википедии». Одним словом, «Карты России» — интереснейшее издание, достойное быть в каждой библиотеке.

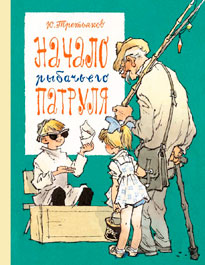

Следующая книга выпущена по многочисленным просьбам тех, кто имел счастье и удовольствие читать в детстве повести и рассказы Юрия Третьякова, которого сравнивали с Виктором Драгунским, Николаем Носовым, Радием Погодиным, Юрием Сотником. Формат немного увеличен по сравнению с первым изданием 1962 года, шрифт крупнее, а иллюстрации — те самые, воспроизведены с оригиналов. Книга открывает новую серию с говорящим названием «Ребята с нашего двора».

Третьяков, Ю. Начало рыбачьего патруля. — СПб., 2014. — 175 с. : ил. — (Ребята с нашего двора).

Третьяков, Ю. Начало рыбачьего патруля. — СПб., 2014. — 175 с. : ил. — (Ребята с нашего двора).

«Юрий Фёдорович Третьяков (1931–1985) родился в Борисоглебске Воронежской области — тихом зелёном городке с одноэтажными домами, муравой на улицах вдоль дороги; рядом лес, речка, луг…» — пишет в послесловии воронежский журналист и автор книг для детей и взрослых Александр Ягодкин. Похоже, именно в этом городе живут мальчишки из рассказов Третьякова: «Новоместовская улица была в посёлке самая крайняя. Прямо за огородами начинались заливные луга, и сама улица сплошь заросла густой муравой, клевером и лютиками. <…> …Гусиные отряды маршировали в луга и на реку мимо низких плетней, за которыми цвели подсолнухи и разноцветные мальвы».

Уютный провинциальный городок, в котором никогда ничего не происходит? Как бы не так! Витька Витамин, например, с братьями Котькой и Коськой ведут секретные палеонтологические работы — откапывают «древнюю первобытную корову», Игорёк возглавил племя краснокожих с улицы Садовой, а второгодник Стасик превратился в большого учёного. Вот как переселился на чердак, так и превратился. А все вместе они выследили браконьера по методу Шерлока Холмса. Об этом главном мальчишеском приключении рассказывает маленькая повесть, давшая название всей книге, — «Начало рыбачьего патруля».

Книжка читается на одном дыхании. Она весёлая, но смех для автора не самоцель. Он просто писал о мальчишках, каким был сам. Его герои живут азартно и честно. Маленький город становится целой вселенной, изменчивые облака — неведомой страной, ждущей своего исследователя, а заросли крапивы — логовом тигра: кто-то ведь должен оттуда кусаться!

Повести и рассказы Юрия Третьякова печатались главным образом в воронежском Центрально-Чернозёмном книжном издательстве. «Начало рыбачьего патруля» — единственная книга, выпущенная в Москве. Потому и рисунки к ней сделал Евгений Мигунов. Но Воронеж делал книги не хуже: их часто оформлял Спартак Владимирович Калачёв. Мы сможем увидеть их снова, ведь «Речь» обещает издать ещё семь книг Юрия Третьякова.

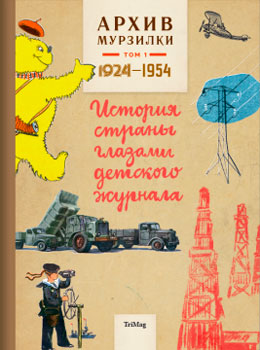

В 2013 году московский «ТриМаг» выпустил необычное «объединение каталога и художественного альбома», посвящённое самому известному отечественному детскому журналу. «Художники “Мурзилки”. 1924–2013» не были коммерческим изданием и в продажу не поступили. Альбом распространялся среди художников и библиотек России. А вот новую «тримаговскую» книгу, также построенную на материалах «самого долгоиздающегося детского журнала в мире», увидит более широкая читательская аудитория.

Архив «Мурзилки» : т. 1 : История страны глазами детского журнала. 1924–1954. — М., 2014. — 311 с. : ил.

Архив «Мурзилки» : т. 1 : История страны глазами детского журнала. 1924–1954. — М., 2014. — 311 с. : ил.

В мае 2014 года детскому литературно-художественному журналу «Мурзилка» исполнилось 90 лет. Все эти годы он выходил регулярно, без перерыва. Ещё в 2011 году журнал был занесён Книгу рекордов Гиннесса как издание для детей с самым длительным сроком существования.

«Мурзилка» всегда публиковал только лучшие произведения современной детской литературы, а оформляли журнал выдающиеся художники и мастера шрифтового искусства. В «Мурзилке» начинали свой творческий путь Самуил Маршак, Сергей Михалков, Елена Благинина, Борис Заходер, Агния Барто, Николай Носов. Среди художников журнала такие выдающиеся мастера, как Константин Ротов, Александр Брей, Аминадав Каневский, Владимир Лебедев… В общем, журнал «Мурзилка» — это зеркало нашей детской литературы, «достоверный документ» исторического пути, пройденного нашей страной в ХХ — начале XXIвв.

Сегодня «ТриМаг» предлагает первый том антологии, «разделённой на три последовательных исторических периода». В него войдут тщательно отобранные материалы, печатавшиеся в журнале с начала 1924 до конца 1954 года. Это не просто стихи, сказки, рассказы, очерки или самоделки. Антология даёт возможность увидеть, каким был журнал — его обложки, отдельные рисунки, целые страницы и развороты. Первый том предваряют вступление «От издателя», написанное Юлией Астапенко и Паатой Медзмариашвили, и весьма обстоятельная «Мурзилкина история». А «чтобы читатели сразу поняли, когда и что было опубликовано в журнале, внизу страницы всегда указан год, номер журнала, автор текста и художник». Эта информация позволит соотносить публикации с историей нашей страны.

Вышесказанное не означает, что проект под общим названием «Архив “Мурзилки”» интересен только взрослым. «Тримаговскую» книгу вполне могут читать дети того самого возраста, для которого и существует журнал, — от 6 до 12 лет. Единственная трудность общения с изданием заключается в солидном весе большеформатного тома.

Какими будут второй и третий тома «Архива “Мурзилки”», уже известно. Второй том — «Золотой век “Мурзилки”» — выйдет в двух книгах. Первая часть соберёт материалы за 1955–1964 годы, вторая — за 1965–1973-й. Третий том будет называться «Друг на все времена», он представит журнал за 1974–2014 годы.

Но и это ещё не всё. Вскоре выйдет факсимильное издание самого первого номера журнала «Мурзилка». А дальше издательство обещает нечто чрезвычайно интересное: сборник факсимильных копий «мурзилкиных» вкладышей, предназначенных для разрезания и собирания из полученных частей различных фигур и целых композиций. Подобные вкладыши почти никогда не сохраняются, так что в начале 2015 года мы увидим нечто поистине уникальное.

Лариса Четверикова