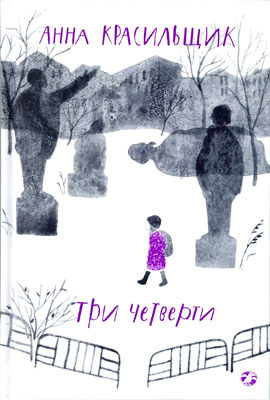

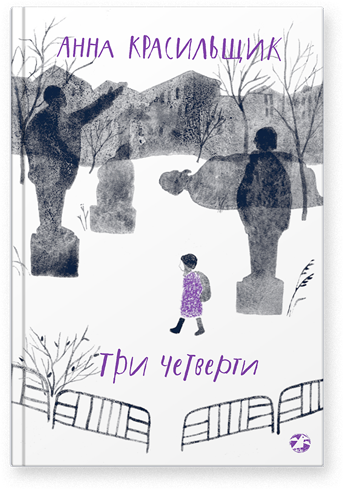

Анна Красильщик. Три четверти

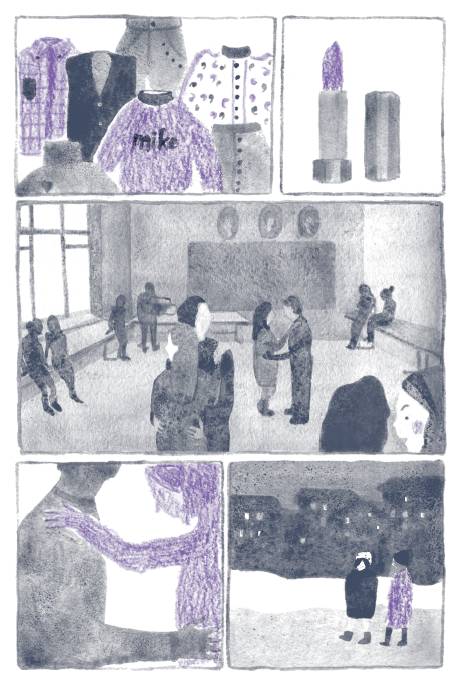

Красильщик, А. Три четверти / Анна Красильщик ; иллюстрации Каси Денисевич. — Москва : Albus corvus, 2017. — 127 с. : ил.

Что движет сравнительно молодым литератором, который в наши дни берётся сочинять повесть о жизни подростка в 90-е годы? Вероятно, желание осмыслить и проговорить собственный жизненный опыт и опыт своего поколения, а в некотором смысле и передать этот опыт другому поколению — младшему. Желание вполне понятное, и ничего плохого в нём нет; напротив, его следовало бы только приветствовать, потому что эта эпоха (конец 80-х — начало 90-х) справедливо обозначается как одна из «мёртвых зон, практически не ставших объектами литературной рефлексии и осмысления» (Ш. Идиатуллин) в произведениях для детей и подростков.

Что движет сравнительно молодым литератором, который в наши дни берётся сочинять повесть о жизни подростка в 90-е годы? Вероятно, желание осмыслить и проговорить собственный жизненный опыт и опыт своего поколения, а в некотором смысле и передать этот опыт другому поколению — младшему. Желание вполне понятное, и ничего плохого в нём нет; напротив, его следовало бы только приветствовать, потому что эта эпоха (конец 80-х — начало 90-х) справедливо обозначается как одна из «мёртвых зон, практически не ставших объектами литературной рефлексии и осмысления» (Ш. Идиатуллин) в произведениях для детей и подростков.

В интервью по случаю выхода повести «Три четверти» Анна Красильщик не отрицала, что героиня-рассказчица «в жизни» ровесница автора, но уточняла, что образ девочки Кильки — скорее собирательный, потому что писательницей использованы не только лично пережитые жизненные коллизии, но и какие-то ситуации, в которых бывали другие люди; при этом общая событийная канва повести чётко выстроена на реальных датах и фактах недавней отечественной истории, без всякого вымысла и без малейшего элемента фантастики. (В перечне тех, кому автор выражает признательность за помощь в работе над книгой, упомянута некая Варя, которую Анна Красильщик благодарит за фактчекинг.)

Однако вышеизложенными соображениями мы должны пренебречь, потому что повествование предваряется решительным авторским заявлением: «Все события и персонажи вымышлены, а совпадения случайны».

Увы, это ловушка, которую писательница сама себе поставила и благополучно в неё попала.

Ну да, ну да. Анна Красильщик защитилась от возможных упрёков, от обвинений в клевете и очернительстве со стороны людей, которые могли бы «узнать себя» (возможно, даже без кавычек) в книге, получившей недурную медийную поддержку.

Но не смешно ли это? Автор видит свою задачу в том, чтобы рассказать, «как бывает, когда ты вырастаешь на стыке двух разных эпох, и как пытаешься осознать то, что происходит вокруг» (цитата взята отсюда), и сам же утверждает, что в книге всё сплошная выдумка.

И теперь — что скажет нам автор, если мы не поверим в происходящее на страницах книги?

И теперь — что скажет нам автор, если мы не поверим в происходящее на страницах книги?

А мы и не верим.

Вот ведь в чём дело. Если б Анна Красильщик декларировала свирепую приверженность фактам и буквальной правде событий, то на любое «не верю» вдумчивого читателя (не обязательно профессионального критика) она могла бы возразить: я описала то, что происходило на самом деле, так было с реальными людьми, в такие ситуации они действительно попадали, а если вы не верите, то это ваши трудности.

Но если нас призывают оценивать содержание повести как художественный вымысел — мы вынуждены сказать, что по части вымысла автор не силён.

Неубедителен — чуть ли не с первых строк — образ самой героини-рассказчицы, девочки по прозвищу Килька. (Писательница стремится дистанцироваться от этого образа настолько демонстративно, что нигде не называет настоящее имя девочки, и это понятно: своё ей давать не хотелось, а чужое ни одно не подходит.)

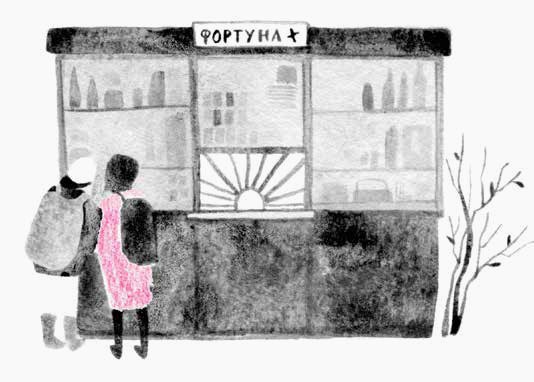

Мы видим типовую позднесоветскую столичную школьницу (примерно 1980-го года рождения), закончившую шестой класс, из более-менее интеллигентной семьи (папа и мама занимаются чем-то таким, что подразумевает поездки за границу для участия в международной конференции). Семья живёт в Москве; до начала событий у девочки в наличии две бабушки и два дедушки; у каждой пары взрослых есть отдельные квартиры (и есть ещё дача), то есть это ни при каком раскладе не «лимитчики» и не «пролетарии из коммуналки», а довольно-таки укоренённые и социально благополучные москвичи.

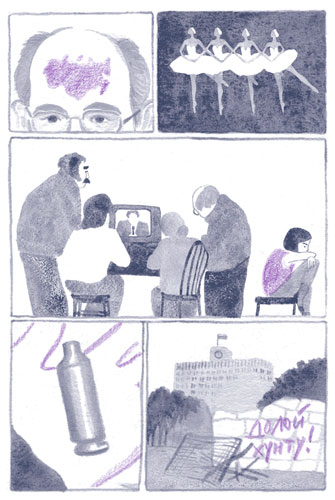

Теперь ряд вопросов. Возможно ли, что такая девочка из такой семьи не имеет ни малейшего представления о балете «Лебединое озеро», даже на теоретическом уровне, что «это красиво»? Возможно ли, что девочке неизвестно слово «икона» и она никогда не видела даже никаких репродукций никаких произведений религиозного искусства? И возможно ли, что девочка, учась в школе, ничего не знает о пионерской организации — даже не в курсе, зачем этот «красный платок», который её одноклассники (!) носят на шее?

Теперь ряд вопросов. Возможно ли, что такая девочка из такой семьи не имеет ни малейшего представления о балете «Лебединое озеро», даже на теоретическом уровне, что «это красиво»? Возможно ли, что девочке неизвестно слово «икона» и она никогда не видела даже никаких репродукций никаких произведений религиозного искусства? И возможно ли, что девочка, учась в школе, ничего не знает о пионерской организации — даже не в курсе, зачем этот «красный платок», который её одноклассники (!) носят на шее?

Ведь невозможно же, что девочка несколько лет ходила в школу и ни разу не слыхала о пионерах, даже когда в её собственном классе зашла речь о приёме в эту организацию. Уж хотя бы про этот платок — не могла разве девочка понять, пусть из чужих разговоров, что он называется пионерским галстуком и надевается на шею не для красоты, а чтобы обозначить принадлежность к «передовому отряду» чего-то там?

Ведь невозможно же, чтоб у интеллигентных москвичей в квартире — в трёх квартирах, если считать и жилища бабушек с дедушками, — не было ни малейшего отголоска древнерусского искусства: ни одного альбома, ни единой репродукции из журнала «Огонёк», да по «Золотому кольцу» эта семья никогда не ездила, да в Третьяковку ребёнка ни разу не сводили ни мама с папой, ни бабушка с дедушкой, ни другая бабушка с дедушкой, ни учительница в третьем классе.

Ведь невозможно же, что ни по телевизору, ни по радио девочка не видела и не слышала фрагментов самого знаменитого в мире русского балета, не знала, что его принято считать неувядаемым шедевром и одновременно над этим знанием подсмеиваться: и никто из знакомых девочек или мальчиков ни разу не подпрыгивал, хохоча и кривляясь, под «тын-тын-тын-тын, тыдырын-тын-тын».

И была бы малышка, например, дошкольница; а то ведь вполне большая девочка — в седьмой класс перешла. Что ж она такая… простите… неразвитая?

И что ж родители её не развивают, не рассказывают о жизни-то? «Мама меня уговорила в пионеры не вступать», — простодушно сообщает Килька… но — как уговорила, не объяснив ничего ни про пионерские идеи, ни про коммунистическое воспитание? Очень просто — подарила дочке, слегка огорчённой отсутствием красного платка, положенного пионерам, свою косынку «в огурцах», тем дело и кончилось. И даже не попыталась объяснить, зачем этот «платок» пионерам вообще нужен и почему его принято носить. Это нормально? Такой подход к образованию и воспитанию дочери не кажется ли… несколько нестандартным? И в качестве такового не следовало ли писательнице его как-то… мотивировать, объяснить?

Но нет. Автор ничего нам не объясняет, и поэтому все ключевые персонажи повести — и родственники, и одноклассники Кильки — столь же неубедительны, как и она сама.

После переезда в новую квартиру мама с папой отдают дочь в новую школу — не в первую попавшуюся в ближайшем дворе, а в платную, с поступлением через собеседование, сорок минут на метро («точнее — сорок семь»), классы малой наполняемости, особая учебная программа, много учителей-мужчин, всё супер. И уже в ходе учебного года родители с видимым неудовольствием узнают о том, что школа-то у девочки православная, с молебнами после и даже вместо уроков, а батюшка-законоучитель по совместительству преподаёт и биологию. Так кто же эти мама с папой — серьёзные, ответственные родители нового поколения или два рассеянных пофигиста, которых не интересует, как и чему учат там какие-то непонятные люди их ребёнка?

Бабушка, в чьи суровые руки попадает девочка на время отъезда родителей, изводит ребёнка бесконечными «вымой руки», «хватит висеть на телефоне», «в комнате бардак», «надень шапку», «родители распустили». Она не разрешает девочке-подростку запираться в комнате, сбрасывает со стульев неубранную одежду и в присутствии гостей, причём за столом, делает внучке замечания по поводу прыщей. Жизнь кажется девочке адом, естественно. И вдруг та же самая бабушка начинает баловать внучку, как в кино. На обед она подаёт ребёнку не первое-второе-компот, не супы ненавистные с киселями в сопровождении традиционного «ешь и не фокусничай, дети должны есть суп», а обожаемые внучкой «блинчики с творогом, которые она готовит лучше всех в мире». А потом, когда ребёнок наряжается на дискотеку, бабушка не только не разражается типовым набором морально-воспитательных сентенций, но и отдаёт девочке свою розовую губную помаду! Одну только меня удивляет чудесное превращение авторитарной старой грымзы в мудрую и продвинутую супербабушку?

Кильке очень нравится мальчик по прозвищу Кит, одноклассник и сын одного из учителей, — нравится «не как друг, а как мальчик»: она в него влюблена и воображает, как приятно было бы с ним целоваться («он наклоняется и прижимается губами к моим губам, я закрываю глаза…»). Но со слов той же Кильки мы знаем, что этот Кит вульгарен, груб, оскорбляет всех и самоутверждается за счёт других, родного отца обзывает гнусным прозвищем (однако при малейшей опасности бежит под его защиту); он подловат и трусоват, не отличается интеллектом, да ещё неряшлив (грязные ногти) и котлеты ест руками. Допустим, на первый взгляд он кажется Кильке красивым; ладно, поверим; но о мальчике по прозванию Фигура тоже сказано, что он «высокий, красивый», и при этом он ведёт себя по-взрослому, не участвует в дурацких мальчишеских выходках, держится с достоинством, защищает обижаемых и поддерживает Кильку, когда от неё отворачиваются бывшие друзья. Если разница между Фигурой и Китом для Кильки вполне очевидна — и сравнение выходит отнюдь не в пользу Кита, — то почему девочка отдаёт предпочтение быдловатому чмошнику? Что это вообще? Был бы он хотя бы «обаятельный мерзавец», — некоторым девочкам такие нравятся; но ведь нет! Конечно, «сердцу не прикажешь», но тут ведь уже не о душевных переживаниях речь, а о физическом контакте. Как можно вообще хотеть целоваться с парнем, который ведёт себя как малолетка, козёл и придурок?

Кильке очень нравится мальчик по прозвищу Кит, одноклассник и сын одного из учителей, — нравится «не как друг, а как мальчик»: она в него влюблена и воображает, как приятно было бы с ним целоваться («он наклоняется и прижимается губами к моим губам, я закрываю глаза…»). Но со слов той же Кильки мы знаем, что этот Кит вульгарен, груб, оскорбляет всех и самоутверждается за счёт других, родного отца обзывает гнусным прозвищем (однако при малейшей опасности бежит под его защиту); он подловат и трусоват, не отличается интеллектом, да ещё неряшлив (грязные ногти) и котлеты ест руками. Допустим, на первый взгляд он кажется Кильке красивым; ладно, поверим; но о мальчике по прозванию Фигура тоже сказано, что он «высокий, красивый», и при этом он ведёт себя по-взрослому, не участвует в дурацких мальчишеских выходках, держится с достоинством, защищает обижаемых и поддерживает Кильку, когда от неё отворачиваются бывшие друзья. Если разница между Фигурой и Китом для Кильки вполне очевидна — и сравнение выходит отнюдь не в пользу Кита, — то почему девочка отдаёт предпочтение быдловатому чмошнику? Что это вообще? Был бы он хотя бы «обаятельный мерзавец», — некоторым девочкам такие нравятся; но ведь нет! Конечно, «сердцу не прикажешь», но тут ведь уже не о душевных переживаниях речь, а о физическом контакте. Как можно вообще хотеть целоваться с парнем, который ведёт себя как малолетка, козёл и придурок?

Рисуя своих персонажей, писательница, судя по всему, сама не знает, какие они и как она к ним относится. Похоже, что все эти образы создавались ею поспешно и необдуманно, кое-как, из каких-то разрозненных черт и приблизительных представлений. Цельности в них нет — и поэтому нет убедительности.

И нет убедительности в той картине мира, которую автор пытается воссоздать. Те типичные проблемы 90-х годов, которые нам самим до сих пор памятны, были в основном проблемами взрослых, поэтому девочкой они практически не осознаются и даже не упоминаются. (Тем более, что её семья, скажем так, не испытывает материальных затруднений: папе с мамой не выдают зарплату продукцией обанкротившегося предприятия, дедушка с бабушкой не стоят в бесконечных очередях за мылом и сахаром.) А трудности перехода из детского возраста в подростковый — и семейно-бытовые неурядицы, и школьные конфликты, и интимные особенности девчоночьего развития — в любые времена более-менее одинаковы, и ради их осмысления незачем было специально обращаться к девяностым годам.

Вообще, конечно, это проблема не одной лишь Анны Красильщик, но всех, кто пытается сейчас писать для среднего школьного возраста о любых «тяжёлых  временах»: о сталинских репрессиях, о войне, о целине, о «перестройке». Желание объединить свой собственный, лично пережитый опыт с опытом других своих современников («для объективности») приводит к смешению несовместимого, к невнятности высказывания. А попытка спроецировать своё развитие личности на эпоху, которую автор не застал либо застал, но по молодости лет не смог осознать целостно и масштабно, ведёт к тому, что писатель прокалывается на мелочах и подробностях, которые вводит-то, наивная душа, для пущей достоверности.

временах»: о сталинских репрессиях, о войне, о целине, о «перестройке». Желание объединить свой собственный, лично пережитый опыт с опытом других своих современников («для объективности») приводит к смешению несовместимого, к невнятности высказывания. А попытка спроецировать своё развитие личности на эпоху, которую автор не застал либо застал, но по молодости лет не смог осознать целостно и масштабно, ведёт к тому, что писатель прокалывается на мелочах и подробностях, которые вводит-то, наивная душа, для пущей достоверности.

Всё-таки, если содержанием своего художественного произведения ты делаешь становление личности в переломный момент истории, у тебя может быть только два пути: или ты описываешь свой собственный опыт через свой же собственный образ («себя в то время»), и тогда готовься подтвердить любую несуразность честной ссылкой на реальную правду жизни; или ты все образы даёшь как придуманные, все события как воображаемые, но тогда имей в виду, что всё воображённое и придуманное должно выглядеть убедительно и достоверно. Нам, читателям, в сущности, неважно, какая правда представлена в книге — жизненная или художественная; нам важно, чтоб это была правда.