Анатолий Иткин. Вдоль по памяти

Иткин, А. З. Вдоль по памяти : [воспоминания] / Анатолий Иткин ; [послесл. М. Переслегиной ; ил. автора]. — Москва : НИГМА, 2017. — 240 с. : ил.

Все, кто любит читать, знают, как много значит то, в каком обличье впервые приходит к нам любимая книжка. Особенно это важно в детстве.

Все, кто любит читать, знают, как много значит то, в каком обличье впервые приходит к нам любимая книжка. Особенно это важно в детстве.

Образ времени остаётся в книгах, а лицо книги определяет художник. Если постараться вспомнить хотя бы самые известные издания, которые в разные годы иллюстрировал Анатолий Иткин, получится не просто список хороших книг. Почти каждая из них была событием, а рисунки и даже обложки навсегда запомнились читателям. Судите сами: «Дорога уходит в даль» А. Бруштейн (1957), «Воспоминания юнги Захара Загадкина» М. Ильина (1959), «Я умею прыгать через лужи» А. Маршалла (2-е изд., 1965), «Фронт приходит к нам» Б. Окуджавы (1967), «Сердце Змеи» И. Ефремова (1970), «Рассказы Люси Синицыной» И. Пивоваровой (1975) и много других, столь же памятных.

Ни одна из этих работ не похожа на другую; для каждой художник нашёл своё неповторимое решение, графическое воплощение замысла автора, внешности персонажей, передал атмосферу книги.

Иткин рано стал мастером. Рано определилась и одна из главных особенностей его таланта — умение «перевоплощаться» вместе с книжными героями; переноситься в разные времена и страны; менять стиль рисования в зависимости от жанра повествования и т.д. При этом все подробности быта, одежды, вооружения, пейзажа точно соответствуют эпохе и месту действия. Обладая такими возможностями, художник справился с задачей, которая была бы непосильна для другого, менее образованного и гибкого мастера. Он иллюстрировал почти всю русскую классику, от Н. М. Карамзина и Д. И. Фонвизина до А. П. Чехова и А. Н. Толстого. Он сделал оригинальные и красивые рисунки к «Сказкам» Ш. Перро и «Волшебным сказкам Англии», романам В. Скотта «Айвенго» и «Квентин Дорвард», повестям М. Твена «Принц и нищий», «Приключения Тома Сойера»; романам Дж. Ф. Купера «Зверобой» и «Последний из могикан».

К некоторым произведениям художник возвращался не раз, делая новые варианты для новых изданий («Асканио» А. Дюма, «Человек-невидимка» Г. Уэллса). Иногда любимая работа целые десятилетия ждала публикации. Так было с иллюстрациями к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ради которых Иткин изучил Пятигорск и проехал по Военно-Грузинской дороге.

Любимая техника Иткина — акварель и рисунок пером. Но как по-разному звучит акварель в его работах! В «Приключениях Оливера Твиста» Ч. Диккенса острая лаконичная графика, подсвеченная синеватым или жёлтым, передаёт сумрак старого Лондона, подчёркивает жутковатые и комические положения героев. В иллюстрациях к романам Ж. Верна «Дети капитана Гранта» и «Пятнадцатилетний капитан» — все оттенки синевы и белизны дышат морем; на далёком горизонте синеют горы и просветы неба среди облаков.

Мягкие, слегка размытые контуры, рыжеватые тона, неяркий свет преобладают в картинках к повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», где жизнь течёт среди степей и лесов в согласии с природой.

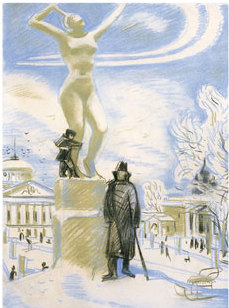

Через всю творческую жизнь художник пронёс любовь к А. С. Пушкину, окружению поэта и его эпохе. Началось всё с иллюстраций к книге Льва Рубинштейна «В садах Лицея» (1967). Потом возник удивительный цикл литографий, навеянный романом Ю. Н. Тынянова «Пушкин». В конце 1960-х — 1970-е годы Иткин делает рисунки к «Дубровскому», «Капитанской дочке»; издаётся «Лирика» А. С. Пушкина и «Лирика» П. А. Вяземского в его оформлении. Новой ступенью мастерства стали изысканные, слегка тонированные рисунки к «Прозе» А. С. Пушкина (2008). Наконец, вышел роман в стихах «Евгений Онегин» с цветными акварелями Иткина (2010).

Едва ли не первым из известных художников Иткин обратился к прозе Ю. Н. Тынянова. Повесть «Кюхля»; тонкие чёрно-белые рисунки к роману «Смерть Вазир-Мухтара» (консультантами были специалисты по Персии); остранённые композиции к «Подпоручику Киже» и «Малолетному Витушишникову», — это скромный подвиг художника, каких немало в его творческой жизни.

Принципы его работы, которых он придерживается всю жизнь: не стоит заниматься самовыражением, лучше постараться раскрыть текст. «Хозяин в книге — автор», — говорит Анатолий Зиновьевич. Возможно, именно потому, что Иткин прислушивается к голосу писателя, ему удаётся совершать открытия.

Новая жизнь началась для героев повестей «Собачье сердце» и «Роковые яйца», когда их нарисовал Иткин (2015). Изумительное сочетание реализма и гротеска, разума и абсурда, смешного и страшного отражено в иллюстрациях и полностью соответствует стилю М. А. Булгакова. Внимательный читатель заметит, кроме всего прочего, и черты старой Москвы в новой столице середины 1920-х годов, которые мог найти и передать только человек, хорошо знающий историю города. Это знание и любовь проявились и в замечательной серии акварелей «Москва, которой нет» (2012). Город конца XIX — начала XX века, с его старинными особняками, церквами, пешеходами, извозчиками, булыжной мостовой, — глядит на нас с этих листов, как живой. Вот Водонапорные башни на Ярославском шоссе; между ними по рельсам идёт конка — первый трамвай, один вагон, который везут две лошадки…

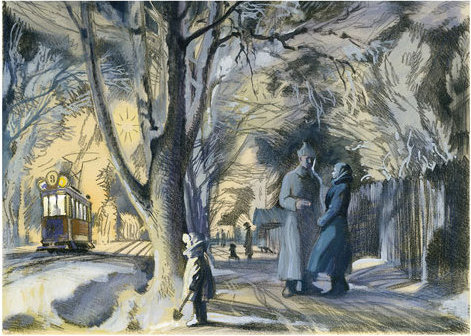

Такой же трамвай в один вагончик, но уже электрический, ходил из центра Москвы в Останкино, бывшее когда-то пригородом. О своём детстве в деревянном доме, где жили в тесноте, да не в обиде; о друзьях-мальчишках, обо всей довоенной жизни, скудной и тревожной, но всё равно счастливой, — рассказал Анатолий Иткин в первой части своей книжки «Детство в Останкине» (2010). Он сомневался, сможет ли продолжить разговор и вспомнить о войне, эвакуации, о голоде… К счастью, это получилось. Рассказ вышел точный и правдивый, простой и в то же время сложный. Автор владеет словом не хуже, чем кистью. Ему удалось передать впечатления ребёнка, подростка, юноши; события и их отражение в сознании будущего художника, запоминающего детали, образы, краски; делающего мгновенные зарисовки лиц, характеров…

-

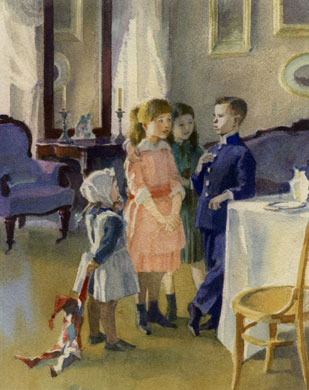

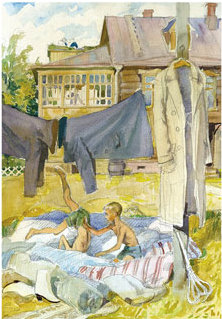

Ил. А. Иткина к своим воспоминаниям

Ил. А. Иткина к своим воспоминаниям

«Детство в Останкине» -

Эскиз литографии «Прогулка с дедом».

Эскиз литографии «Прогулка с дедом».

Ил. к воспоминаниям «Детство в Останкине»

Книжка получилась разнообразная и светлая, даже весёлая. Но как же так? Ведь на детство и юность художника, родившегося в 1931 году, пришлись и годы репрессий, и война, и послевоенное трудное время. В книге есть глава «1937 год»; есть рассказ о дяде, сгинувшем в лагерях. Есть потрясающие страницы о том, что с человеком делает голод. Но зато папа, ушедший добровольцем на фронт, вернулся живым и здоровым! И в голодном 1943 году мальчик начал учиться рисовать в художественной школе и получил продуктовую карточку…

Автору удалось показать, как ребёнок, для которого рисунок — это игра, шаг за шагом, постепенно превращается в художника. В главе «Детгиз» Иткин даёт портреты своих друзей-художников: Евгения Монина, Вениамина Лосина, Геннадия Калиновского. Он рассказывает о своём поколении, пришедшем в книжное искусство в годы «оттепели»; и о мастерах старшего поколения, таких как Георгий Евлампиевич Никольский и Алексей Фёдорович Пахомов. В заключительных главах помещены размышления художника о работе над классикой; о художественных приёмах в книжной графике. Умение говорить просто о сложных вещах, уважение автора к разным направлениям в искусстве и к разным мастерам, если они того достойны, делают и эти главы интересными для всех.

Книга Анатолия Зиновьевича Иткина, как и всё его творчество, — это школа мастерства и человечности.

Маргарита Переслегина