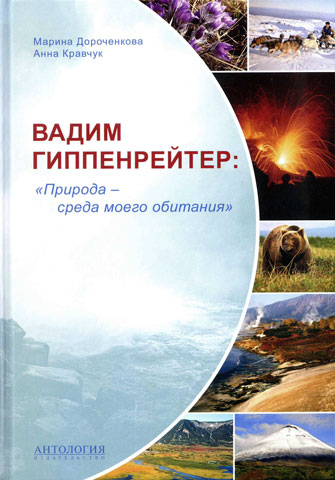

Вадим Гиппенрейтер: «Природа — среда моего обитания»

Дороченкова, М. Вадим Гиппенрейтер: «Природа — среда моего обитания» / Марина Дороченкова, Анна Кравчук ; [фотогр. В. Е. Гиппенрейтера]. — Санкт-Петербург : Антология, 2017. — 143 с. : ил.

В книге о фотографе Вадиме Евгеньевиче Гиппенрейтере нет прямого обращения к читателю-подростку, но весь её вид и склад показывает — это подходящее чтение для школьника, причём не старшеклассника. Не солидное биографическое или искусствоведческое издание — несколько простых рассказов о том, как Вадим Гиппенрейтер стал фотографом и альпинистом (чемпионом и тренером по горнолыжному спорту), как снимал горы, Дальний Восток и Окский заповедник. Много фотографий, напечатанных не в альбомном формате, но вполне достойно.

В книге о фотографе Вадиме Евгеньевиче Гиппенрейтере нет прямого обращения к читателю-подростку, но весь её вид и склад показывает — это подходящее чтение для школьника, причём не старшеклассника. Не солидное биографическое или искусствоведческое издание — несколько простых рассказов о том, как Вадим Гиппенрейтер стал фотографом и альпинистом (чемпионом и тренером по горнолыжному спорту), как снимал горы, Дальний Восток и Окский заповедник. Много фотографий, напечатанных не в альбомном формате, но вполне достойно.

Взрослому заинтересованному читателю, вероятно, хотелось бы если не биографических подробностей, то, по возможности, более глубокого проникновения в фотолабораторию Мастера. Здесь же во всех главах немало места отведено познавательным сведениям о существах и явлениях природы: вулканы Камчатки, гейзеры, Командорские острова, Эльбрус, зубры, медведи и выхухоль — такие же герои книги, как и сам Гиппенрейтер. Думается, он был бы не против — человек, который говорил: «Моя деятельность имеет прямое отношение к защите природы. Снимаю то, что мне близко, к чему имею собственное отношение: нетронутую, без телеграфных столбов и заводских труб, природу».

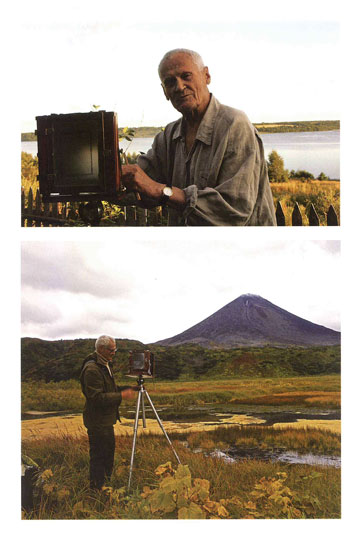

Вадим Гиппенрейтер прожил почти век: с 1917-го по 2016-й. Фотографировать начал ещё в детстве, а тогда это был совсем другой процесс — по сути и трудоёмкости. Аналоговой фотографии Гиппенрейтер остался верен до конца жизни. Он даже продолжал использовать деревянную камеру, оснащая её самой современной оптикой и плёнкой.

С 1967-го по 2011-й вышло больше тридцати фотоальбомов Вадима Гиппенрейтера. Они посвящены временам года, русской природе и старой архитектуре, Кавказу, Средней Азии. У нас в Российской государственной детской библиотеке есть «Заонежье» (М. : Планета, 1972) и «Заповедная Мещёра» (М. : Советская Россия, 1983). И в домашних библиотеках могут отыскаться такие раритеты, как «Сказки русского леса», «В горах Карачаево-Черкесии», «Теберда — Домбай», «Пейзажи Подмосковья», приобретённые, может быть, в поездках, по случаю. Особенно интересно разглядывать альбомы теперь, когда ясно, кто это — фотограф В. Е. Гиппенрейтер, или так: «Автор текста и фотографий В. Гиппенрейтер».

Кроме примера долгой осмысленной творческой жизни, новая книга даёт хороший повод к размышлению и разговору о фотографии как искусстве, популярном занятии, увлечении, профессии. Мастер, отличавшийся категоричностью суждений, в интервью «Rosphoto» сказал: «Фотография — это не искусство. Это констатация факта. Художник создаёт свои объекты, фотограф — фиксирует существующее. Единственное, чем можно оживить фотографию — это своим собственным к ней отношением».

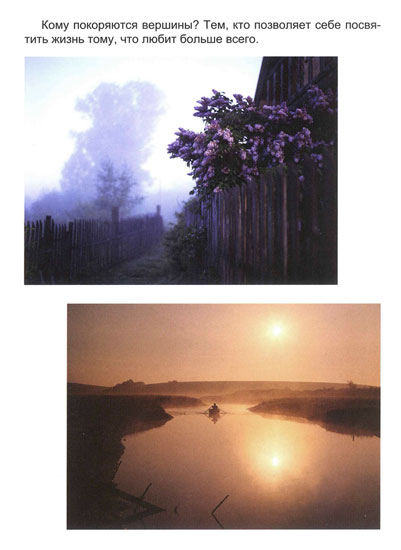

Семь десятилетий Гиппенрейтер фотографировал пейзажи, порой — экстремальные, с риском для жизни. Не фотографировал за рубежом (Советского Союза), потому что «чтобы хорошо прочувствовать любой пейзаж, в нём надо жить какое-то время», искать время дня и года, освещение. Он и жил подолгу в своих пейзажах — например, буквально на вулкане. А Москву, где жил обычно, не фотографировал, «не видел» её.

Сейчас, когда так или иначе фотографируют почти все, и взрослые, и дети, пример преданности, мастерства, строгого выбора объекта съёмки может послужить хотя бы чуть более сознательному отношению к кнопочке спуска или сенсорному экранчику. Может, некто юный запнётся, прежде чем произнесёт уродские слова «фотать», «фотка». Может, некто и не захочет перед объективом подпрыгивать повыше или показывать «козу» на фоне какой-либо достопримечательности в родном или чужом городе.

Тут нет старческого брюзжания или противопоставления химического фотографического процесса нынешнему цифровому. Всё это было бы совсем не в духе Гиппенрейтера. В разных публикациях о нём — и в этой книге — приводится запомнившееся ему с детства высказывание отчима, инженера-конструктора: «Хороший фотограф снимет и стеклянной пуговицей». И тот же человек приохотил будущего фотографа к настоящей профессиональной камере.

Как раз по прочтении этой книги немолодые родители, бабушки и дедушки (или энтузиасты плёночной фототехники) могут порассказать детям, какое это было волшебство, когда при свете красной лампы в кювете с раствором-проявителем на специальной бумаге проступал снимок, и надо было вынуть его вовремя, в самую правильную секунду… Но можно и пофантазировать: годы спустя дед будет рассказывать внуку, как неспешно и тщательно, сидя перед компьютером, выправлял света и тени своей цифровой фотографии, чтобы попробовать, как Мастер, добиться того, что хотел передать, а не того, что попросту получилось.