Новые книги мая 2012

В этом году исполняется ровно 200 лет Бородинскому сражению. Издательский Дом Мещерякова откликнулся на знаменательную дату «Громами Бородина».

На склоне дней, вспоминая о главной битве Отечественной войны 1812 года, Наполеон говорил: «Самое страшное из всех моих сражений — то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми».

Это высказывание с удовольствием цитируют все, кто пишет о великом полководце, оно в равной мере лестно и для русской армии, и для наполеоновской. И оно справедливо. Ни военная, ни историческая наука до сих пор не дали однозначного ответа на вопрос: кто же победил в той давней битве? Однако «почётная ничья» не должна стирать грань между завоевателями и теми, кто защищает себя и свою землю, считал писатель, историк и солдат Великой Отечественной Анатолий Митяев. Он рассказал о сражении при Бородине с присущей ему вдумчивостью и объективностью. При этом в «Громах…» воссоздаётся«хроника военных событий в Европе после Великой французской революции и основные сражения с участием русской армии». Из множества разнообразных, порой неожиданных деталей вырастает портрет эпохи, вместившей «славный год войны народной» и определившей дальнейшую судьбу всей Европы.

Напечатанные впервые «Громы Бородина» прекрасно оформлены. Иллюстративный материал помогли подобрать музей-панорама «Бородинская битва», Государственный исторический музей и Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Карты специально для этой книги художники Дмитрий Махашвили и Юлия Панипартова рисовали более года.

О Великой Отечественной напоминает книга издательства «Самокат», пополнившая серию «Родная речь». В отличие от «Громов Бородина», повесть Виктора Голявкина«Мой добрый папа» выходила неоднократно, однако нынешнее издание нельзя назвать ни «приуроченным», ни, тем более, лишним. И хотя повесть начинается словами «Моему отцу посвящается», она — «обо всех “добрых папах”, об отцовской и сыновней любви, о взрослении и воспитании». Именно так рассуждали в издательстве, когда отказались от мысли нарисовать папу главного героя, третьеклассника Пети, похожим на отца писателя.

В 1970 году повесть «Мой добрый папа» — безусловно, одна из лучших книг о войне — была экранизирована на киностудии «Ленфильм». Как и в книге, в одноимённом телефильме рассказ ведётся от лица Пети. Это неспешное лирическое повествование о безмятежной предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижёре, хлопотливой маме и младшем брате Бобе. Война положила конец их нехитрому счастью. Самый добрый папа на свете, покупавший мороженое тазами, конфеты «от пуза» и апельсины, чтобы хватило всем детям двора, ушёл на фронт. Уходя, он просил Петю быть добрым к людям, помогать им в трудную минуту. Слова отца запомнились мальчику навсегда. А потом«была победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее море… <…> Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернётся…»

В 1963 году, когда книга вышла впервые, редакторы советовали автору изменить или вычеркнуть последнюю фразу. Но Голявкин не согласился. Огромная радость Победы неотделима от неизбывной печали обо всех, кто не вернулся с войны.

Повесть «Мой добрый папа» тонко и лаконично проиллюстрирована Марией Волохонской.

В серию «Встречное движение» «Самокат» включил роман, в котором война ведётся за королевский трон. Но это — внешнее. Французский писатель Жан-Клод Мурлева рассказывает о более важных вещах: о любви и доме, преданности и предательстве, борьбе и примирении.

В серию «Встречное движение» «Самокат» включил роман, в котором война ведётся за королевский трон. Но это — внешнее. Французский писатель Жан-Клод Мурлева рассказывает о более важных вещах: о любви и доме, преданности и предательстве, борьбе и примирении.

Малая Земля — небольшое островное королевство, чьё главное достояние — уникальная библиотека. Смерть старого правителя перевернула жизнь островитян, и в первую очередь — десятилетних Алекса и Бриско, которые считают себя братьями. Им суждено расстаться на долгие годы и даже стать врагами. Дух покойного короля, явившийся Алексу, только предупредил об опасности, но не подсказал, как её избежать. Пройдут годы, и вот Бриско, похищенный завоевателями и воспитанный в ненависти к родным прежде людям, — безжалостный полководец, а Алекс — простой солдат, дезертировавший из армии ради обыкновенной семейной жизни. Но уйти с войны — не значит обрести мир.

Перевела «сагу-притчу» «Горе мёртвого короля» Наталья Шаховская, обладательница премии «Мастер», присуждаемой российской Гильдией «Мастера литературного перевода». Этот профессионально-творческий союз объединяет лучших переводчиков художественной литературы и ставит своей целью сохранение и развитие русской школы художественного перевода.

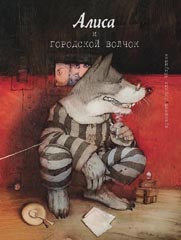

Молодое издательство «Chelushkin handcraft books», громко заявившее о себе в 2010 году «Волшебной лавкой» Герберта Уэллса, выпустило сразу четыре новые книги с иллюстрациями Кирилла Чёлушкина — «Алиса ищет Птицу», «Алиса в доме волшебника», «Алиса и говорящая гора», «Алиса и городской волчок». В этих книгах примечательно не только оформление — как всегда у Чёлушкина, оно выше всяких похвал, — но и то, что тексты написаны самим художником.

Молодое издательство «Chelushkin handcraft books», громко заявившее о себе в 2010 году «Волшебной лавкой» Герберта Уэллса, выпустило сразу четыре новые книги с иллюстрациями Кирилла Чёлушкина — «Алиса ищет Птицу», «Алиса в доме волшебника», «Алиса и говорящая гора», «Алиса и городской волчок». В этих книгах примечательно не только оформление — как всегда у Чёлушкина, оно выше всяких похвал, — но и то, что тексты написаны самим художником.

Попробовать свои силы в писательском искусстве Чёлушкина подтолкнула «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. Художник дал это понять достаточно ясно уже в самой первой книге: героиню, девочку «не по годам технически грамотную и начитанную», зовут Алисой, а её «старинного друга, специалиста по прикладной математике, мастера короткого рассказа и обладателя красного “Харлея”», — мистером Лью. Сравнение загадочной Птицы с«пресловутым Додо» тоже неслучайно, особенно если учесть, что путешествует Алиса «давно и хорошо известным способом, многократно описанным в литературе».

К каждой книге прилагаются аннотации, объясняющие, с чем мы имеем дело: «Контраст и единство сиюминутного и вечного — излюбленная тема автора книги, как в сюжете, так и в иллюстрации…»

Обсуждение литературных достоинств «книги художника» — а творения Чёлушкина относятся именно к этой разновидности книжного искусства — занятие довольно бессмысленное. Конечно, есть немало произведений, герои которых упорно«изгоняют чудо», присутствующее в их жизни, «отрекаются от своей судьбы», дают волю воображению или «пытаются казаться тем, чем не являются на самом деле», однако вряд ли эти истории нарисованы с таким изощрённым мастерством и фантазией, как сказки и притчи Кирилла Чёлушкина, в которых «иллюстрации превращаются в самостоятельные произведения, полноценные размышления на затронутые темы».

|

|

|

Сразу несколько шедевров удалось вместить в одну небольшую книжку издательству «Мелик-Пашаев».

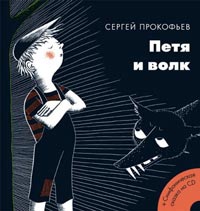

Музыкальную сказку «Петя и Волк», в полном соответствии с замыслом Сергея Прокофьева, рассказывают чтец и симфонический оркестр, в данном случае — Академический оркестр Большого театра. У каждого персонажа сказки свой голос, своя музыкальная тема, а значит, свой инструмент: Петя — струнные, дедушка — фагот, птичка — флейта, утка — гобой, кошка — кларнет, волк — три валторны.

«У Прокофьева звучат озорной пионер, неуклюжая утка, ворчливый дедушка — они лепятся из звуков в образы, почти видимые и ощутимые, но, хотя в музыке слышится и волчий вой, и утиное кряканье, это не звукоподражание, <…> это выражение жизни данных образов, это настоящая музыка», — говорила основательница московского Детского музыкального театра Наталия Сац, которую великий русский композитор считал автором лучшей инсценировки своей сказки. Именно эта запись звучит на компакт-диске, приложенном к книге.

«У Прокофьева звучат озорной пионер, неуклюжая утка, ворчливый дедушка — они лепятся из звуков в образы, почти видимые и ощутимые, но, хотя в музыке слышится и волчий вой, и утиное кряканье, это не звукоподражание, <…> это выражение жизни данных образов, это настоящая музыка», — говорила основательница московского Детского музыкального театра Наталия Сац, которую великий русский композитор считал автором лучшей инсценировки своей сказки. Именно эта запись звучит на компакт-диске, приложенном к книге.

«Петя и волк» — не просто сказка. Прокофьев написал её в 1936 году, чтобы познакомить детей четырёх-семи лет с инструментами симфонического оркестра, научить узнавать их «голоса». А в 1958-м музыкальное произведение стало настоящей книгой. Немецкий художник Франц Хаакен «нашёл свой способ изобразить историю о хитром Пете, который заманил волка в засаду с помощью птички». И этот способ — белая линия на чёрном поле; небольшие цветовые вспышки — зелёная трава, красный свитер Пети, жёлтые глаза кошки. В бескомпромиссном чёрно-белом карандашном рисунке, пожалуй, и заключается странное обаяние книги, которую трудно забыть. Во всяком случае, именно эти рисунки принесли Хаакену международную известность.

Издательство «Детская литература», дизайн-студия «Самолёт» и типография «Локус Станди» представляют уникальную книгу Михаила Сеславинского «Гирлянда из книг и картинок. Детское чтение в дореволюционной России». Два тома увеличенного формата, вложенные в общий футляр, впервые появились на XIII Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction, проходившей в Центральном доме художника в конце ноября 2011 года. Затем издание поступило в магазины, однако вероятность встретить его невелика. Тираж в 500 экземпляров автоматически превращает двухтомник в библиографическую редкость, и даже высокая цена не спасёт его от этой участи.

Альбом-каталог замечателен не только размерами, прекрасным оформлением и великолепным изобразительным рядом, но прежде всего темой. Он посвящён детской иллюстрированной книге, выходившей в нашей стране на протяжении всего XIX века и вплоть до 1917 года.

Альбом-каталог замечателен не только размерами, прекрасным оформлением и великолепным изобразительным рядом, но прежде всего темой. Он посвящён детской иллюстрированной книге, выходившей в нашей стране на протяжении всего XIX века и вплоть до 1917 года.

В первый том вошли иллюстрированные азбуки, книги для чтения и игры первой половины XIX века, второй подробно рассказывает о книгах, изданных в 1860-1917 гг. В то время уже работало множество издательств, выпускавших детские книги, поэтому материал сгруппирован по издательствам и «товариществам» — М.Вольфа, А.Девриена, И.Кнебеля, «Просвещение», «Шиповник» и т.д.

Разумеется, такой двухтомник, снабжённый основательным научным и справочным аппаратом, в первую очередь интересен профессионалам — библиотекарям, библиографам, учёным-книговедам. Но и широкий круг любителей не останется равнодушным к изданию, так ярко осветившему историю детской книги и детского чтения в нашей стране.