О ДЕТСКИХ КНИГАХ — CТРАННЫХ И ЕЩЁ БОЛЕЕ СТРАННЫХ (часть вторая)

Превер, Ж. Песня для вас : [стихи] / Жак Превер ; [сост. и пер. с фр. Л. Цывьяна и М. Яснова ; вступ. ст. и примеч. В. Балахонова] ; рисунки Г. А. В. Траугот. — Ленинград : Детская литература, 1988. — 191 с. : ил. — (Поэтическая библиотечка школьника).

Вы ещё не забыли Жака Превера? Вот и хорошо: сейчас поговорим о нём подробно. Начинал он, как мы уже рассказывали, вместе с сюрреалистами, но впоследствии от них отошёл. Андре Бретон, мнивший себя самым главным сюрреалистом, считал, что изгнал Превера из движения. Но наш герой не растерялся, а позже стал гордостью Франции и всенародно любимым прижизненным классиком. Так что его сказка — счастливая.

Вы ещё не забыли Жака Превера? Вот и хорошо: сейчас поговорим о нём подробно. Начинал он, как мы уже рассказывали, вместе с сюрреалистами, но впоследствии от них отошёл. Андре Бретон, мнивший себя самым главным сюрреалистом, считал, что изгнал Превера из движения. Но наш герой не растерялся, а позже стал гордостью Франции и всенародно любимым прижизненным классиком. Так что его сказка — счастливая.

Превер был поэтом, драматургом, сочинителем песен, много работал в кино — писал сценарии. Знаменитые «Дети райка» длятся три часа, но оторваться от экрана невозможно, так волнующе прекрасна картина. Она снята в духе «поэтического реализма». Название этого стиля лучше всего объясняет путь Превера в искусстве — разумное соединение традиции и эксперимента, сплетение как будто отвлечённой поэзии и самой настоящей правды, простой и понятной. Да, он разрушал каноны и любил контрасты, как пишут в предисловиях, но делал это по-своему. В его стихах «поэтический реализм» воплотился как нельзя лучше; их трудно назвать только взрослыми или только детскими. Скоро мы поймём почему.

На русском языке (по крайней мере, в советское время) книги Превера появлялись нечасто. В середине 1980-х вышел том его сценариев, чуть позже — два стихотворных сборника. Оба, в общем-то, адресованы детям, но на деле всё чуть сложнее. Малыши такое читать не станут, особенно книжку «Песня для вас». Она для тех, кто уже взрослеет, открывает большой мир и учится понимать прекрасное, печальное и поэтичное. Здесь всё заряжено энергией пробуждающейся юности: тревожной, в чём-то очень прямолинейной, но искренней. Ещё эту книжку почему-то хочется назвать очень французской, как, например, знаменитую сказку Экзюпери.

На русском языке (по крайней мере, в советское время) книги Превера появлялись нечасто. В середине 1980-х вышел том его сценариев, чуть позже — два стихотворных сборника. Оба, в общем-то, адресованы детям, но на деле всё чуть сложнее. Малыши такое читать не станут, особенно книжку «Песня для вас». Она для тех, кто уже взрослеет, открывает большой мир и учится понимать прекрасное, печальное и поэтичное. Здесь всё заряжено энергией пробуждающейся юности: тревожной, в чём-то очень прямолинейной, но искренней. Ещё эту книжку почему-то хочется назвать очень французской, как, например, знаменитую сказку Экзюпери.

«Странность» Превера прочно связана с нашей реальностью, которая не щеголяет в стихах вверх тормашками, а тонко и по-настоящему поэтично преображается. Но мы легко разгадаем, что стоит за каждым таким преображением. Хотя бы потому, что главные герои нам хорошо знакомы: любовь, война, бедность, молодость, смерть, поцелуи и весна. Попробуем прочесть стихотворение «Разбитое зеркало»:

Человечек, что пел без устали,

что плясал у меня в голове неустанно,

человечек юности

вдруг шнурок на ботинке порвал,

и все ярмарочные балаганы

сразу рухнули, как обвал…

Всё красиво, загадочно, но в то же время понятно: кончилась или на секунду прервалась юность. Но вот она возвращается:

…твой голос мучительный, ломкий,

томительный, по-детски тонкий,

он меня издалёка позвал,

и руку я к сердцу прижал…

Вот и один из главных контрастов. Стихи насыщены экспериментами («Песенка птицелова», «Великолепная династия», да чего стоит хотя бы название «Истории и другие истории»), в них не соблюдается ритм, они легко переходят в прозу, насыщены парадоксальными, иногда страшными образами («Город погиб»), но при этом — все очень ясные.  Читатель обязательно поймёт и почувствует, что хочет выразить Превер. Читатель же внимательный найдёт и другой «контраст»: всё с теми же необычными образами соседствуют нарочито простые рифмы. Эта простота хорошо передана переводчиками Михаилом Ясновым и Леонидом Цывьяном: стихи и вправду нередко напоминают незатейливые куплеты и песенки.

Читатель обязательно поймёт и почувствует, что хочет выразить Превер. Читатель же внимательный найдёт и другой «контраст»: всё с теми же необычными образами соседствуют нарочито простые рифмы. Эта простота хорошо передана переводчиками Михаилом Ясновым и Леонидом Цывьяном: стихи и вправду нередко напоминают незатейливые куплеты и песенки.

Два слова о художниках книги. Мало кто чувствовал поэзию так же, как союз Трауготов, и в этой книжке их работы — будто тени и облака, созданные из мудрой первоматерии. Изменчивой, но отзывчивой, вторящей текстам тысячью голосов. Да и само издание — с полиграфической точки зрения — получилось хоть и скромным, но изящным. Особенно если учесть, что выпущено оно задолго до нынешнего изобилия изысков.

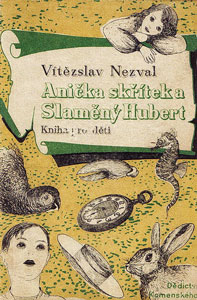

Незвал, В. Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт : повесть-сказка / Витезслав Незвал ; пересказал с чешского Асар Эппель ; рисунки Виктора Пивоварова. — Москва : Детская литература, 1980. — 343 с. : ил.

Всё-таки от сюрреалистов не скроешься. Наш следующий герой — Витезслав Незвал — тоже из них. Чешскому миросозерцанию вообще свойственна некоторая странность, и даже в творчестве «человечного» Чапека проглядывает сильная любовь к абсурду и парадоксу. Незвалу, вероятно, хотелось всё это как-то узаконить, вывести на академический уровень, поэтому он отправился во Францию — к Андре Бретону. Бретон, как мы помним, считал себя главным сюрреалистом мира. Гостю он милостиво разрешил фантазировать в своё удовольствие — так Незвал стал основателем чешского сюрреализма. Нафантазировал он много.

Всё-таки от сюрреалистов не скроешься. Наш следующий герой — Витезслав Незвал — тоже из них. Чешскому миросозерцанию вообще свойственна некоторая странность, и даже в творчестве «человечного» Чапека проглядывает сильная любовь к абсурду и парадоксу. Незвалу, вероятно, хотелось всё это как-то узаконить, вывести на академический уровень, поэтому он отправился во Францию — к Андре Бретону. Бретон, как мы помним, считал себя главным сюрреалистом мира. Гостю он милостиво разрешил фантазировать в своё удовольствие — так Незвал стал основателем чешского сюрреализма. Нафантазировал он много.

Его соратницей была Тойен (Мария Черминова). В 1936 году Незвал написал детскую книжку про Анечку-Невеличку и Соломенного Губерта, а Тойен нарисовала к ней волнующие и загадочные картинки, напоминающие и о взрослых её работах, и — ну конечно же! — о ситуациях из «Алисы». К этим рисункам можно относиться по-разному, несомненно одно: они весьма атмосферные и весьма «женские». Позже книжку иллюстрировал сам Иржи Трнка, а в начале восьмидесятых по ней сняли мультипликационный сериал.

В СССР часто выходили поэтические сборники Незвала; одно из его стихотворений даже перевёл И.Бродский. В 1980 году на русском вышел уже не сборник стихов, а настоящая книжища — та самая сказка про Анечку-Невеличку. Это был не перевод, а пересказ, выполненный Асаром Эппелем (ходили слухи, будто Эппель сам и сочинил эту сказку), с иллюстрациями Виктора Пивоварова. Конечно, подобная история будто нарочно была придумана для такого художника: герои непрестанно бродят по удивительным пространствам, оказываются в необычайных местах, а одно с ловкой лёгкостью превращается в другое. Наблюдение этих переходов — едва ли не главное удовольствие, которое получаешь, проникаясь гибким и мастерским остроумием рисунков.

В СССР часто выходили поэтические сборники Незвала; одно из его стихотворений даже перевёл И.Бродский. В 1980 году на русском вышел уже не сборник стихов, а настоящая книжища — та самая сказка про Анечку-Невеличку. Это был не перевод, а пересказ, выполненный Асаром Эппелем (ходили слухи, будто Эппель сам и сочинил эту сказку), с иллюстрациями Виктора Пивоварова. Конечно, подобная история будто нарочно была придумана для такого художника: герои непрестанно бродят по удивительным пространствам, оказываются в необычайных местах, а одно с ловкой лёгкостью превращается в другое. Наблюдение этих переходов — едва ли не главное удовольствие, которое получаешь, проникаясь гибким и мастерским остроумием рисунков.

В тех сказках, о которых мы говорили выше, при всей их абсурдности, есть стержень, более или менее строгое устремление, нанизывающее на себя чудеса: Эдгар хочет попасть домой к чаю, Матильда хочет пожарную машину в подарок. И только Анечка с Губертом как будто просто слоняются. Шаг влево, шаг вправо — и всё задом наперёд, совсем наоборот. А если учесть, что и до этого было странно… Многие небылицы трогательно, почти по-бытовому окрашены, а многое из привычного, напротив, с успехом «остранено».

Вот сварливый и смешливый Попугай устроил экзамен.

— Один да один будет два, — ответил Соломенный Губерт.

— Как «два»? — удивился Попугай и засмеялся.

— Один да один — два, — подтвердила Анечка.

Попугай захохотал во всё горло, а потом сказал:

— Этим надо будет повеселить педсовет! Таких учеников у нас ещё не бывало!

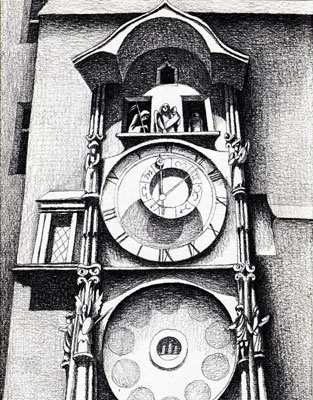

Вот другое — о чудесной Праге. Почти в самом начале появляются знаменитые часы со Смертью, причём Незвал описывает их словно бы со стороны — как что-то впервые увиденное. Нехитрый приём делает повседневное — для чехов, по крайней мере, — рельефным, вновь необычайным, интригующе-страшноватым. Ну, а читатели из других стран просто удивятся, а после узнают, что удивившее — не такая уж выдумка.

Вот другое — о чудесной Праге. Почти в самом начале появляются знаменитые часы со Смертью, причём Незвал описывает их словно бы со стороны — как что-то впервые увиденное. Нехитрый приём делает повседневное — для чехов, по крайней мере, — рельефным, вновь необычайным, интригующе-страшноватым. Ну, а читатели из других стран просто удивятся, а после узнают, что удивившее — не такая уж выдумка.

В выдумках, впрочем, нет недостатка. Главные герои здесь даже не Анечка и Губерт, а всевозможные диковины. В книжке пятьдесят (!) глав, она полна песен, стихов, есть даже вставная сказка про купца Абабу и Летопись народа Негритят. Мы обнаружим и превращение в кукол, и едущий ковёр, и Русалку, и чёрного Козла, и коня, вылупившегося из яйца. За такую кутерьму можно даже поругать: и в помине нет чёткости того же Чапека, у которого, к слову, вставные новеллы встречаются намного чаще.

Если мы неосторожно прочитаем книгу взахлёб, решимся сразу же доиграть игру до конца, то волосы встанут дыбом. Толстый том до отвала нашпигован диковинами и загогулинами, он надоест и только. Лучше всего такой опыт можно описать словами из самой сказки: «Не кажется ли вам, что вы тоже немного спутались?»

Но если хорошенько и рассудительно подготовиться, бережно дозировать чтение, то получится книга бесконечная в самом замечательном смысле: её можно грызть целый год; можно бросать и вновь возвращаться; можно что-то додумывать; она сама по себе будет сериалом, безо всяких мультфильмов. Незвал рассказал историю, в которой путешествие стало синонимом превращения, и обоим не видно предела. Столь удивительное свойство читатель может обернуть и во вред себе, и на пользу.

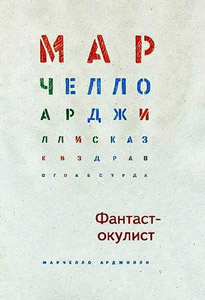

Арджилли, М. Фантаст-окулист : [сказки здравого абсурда] / Марчелло Арджилли ; [пер. с ит. И. Константиновой ; ил. Е. Кляцкого]. — Москва : Гаятри/Livebook, 2011. — 219 с. : ил.

Жизнь Марчелло Арджилли — вполне самостоятельный сюжет, и довольно занятный. Друг Джанни Родари, он забросил юриспруденцию, чтобы писать сказки для детей. Арджилли придумал Кьодино, две книги о котором не так давно переиздала «Речь», — жестяного мальчугана, напоминающего и Пиноккио, и Чипполино разом. Если вы уже читали книжки про маленьких человечков, но вам хочется ещё — Кьодино к вашим услугам. Обвинения во вторичности не пройдут: Арджилли, в общем, и не скрывал, что «шёл по стопам». Он и книжки-то начал писать только после того, как Родари добился успеха. К тому же, рассказывание историй про маленьких человечков — своеобразная традиция, и Арджилли может считаться её продолжателем, пусть и не пышущим чрезмерной оригинальностью.

Жизнь Марчелло Арджилли — вполне самостоятельный сюжет, и довольно занятный. Друг Джанни Родари, он забросил юриспруденцию, чтобы писать сказки для детей. Арджилли придумал Кьодино, две книги о котором не так давно переиздала «Речь», — жестяного мальчугана, напоминающего и Пиноккио, и Чипполино разом. Если вы уже читали книжки про маленьких человечков, но вам хочется ещё — Кьодино к вашим услугам. Обвинения во вторичности не пройдут: Арджилли, в общем, и не скрывал, что «шёл по стопам». Он и книжки-то начал писать только после того, как Родари добился успеха. К тому же, рассказывание историй про маленьких человечков — своеобразная традиция, и Арджилли может считаться её продолжателем, пусть и не пышущим чрезмерной оригинальностью.

Книжки про мальца-жестянку выходили на русском ещё в 1960-е; печатались у нас и другие произведения Арджилли. Ведь он был другом Джанни Родари, а Родари был другом Советского Союза. Кьодино не без успеха сражался с очень плохими взрослыми, охваченными жадностью и прочими буржуазными пороками. В книжке, о которой мы хотим рассказать, таких взрослых тоже хватает, но она в чём-то сложнее и причудливее, чем рассказы о Кьодино. «Фантаст-окулист» был издан в России в 2011 году; он состоит из маленьких историй, многие из которых можно назвать вполне экспериментальными.

Начнём с того, что истории эти можно читать подряд, выстраивая некий цикл, а можно — по отдельности; это, в общем, такие «случаи» (вездесущий Хармс тут как тут). Нет, в самой книге не указано, как ею пользоваться, но читатель, особенно юный, очень быстро поймёт — оправданы самые разные методы. Главный герой первых зарисовок — конечно, время: слежавшееся, его можно выкопать из-под земли, а при случае загнать за приличные деньги. Отчасти в подобном и скрыт «здравый абсурд» этих историй: куда бы ни заносила фантазия, материальное и социальное всегда рядом. По существу, сказки Арджилли могли состояться лишь в том мире, где уже возник марксизм. Тут есть имущество (уже упомянутое время запросто выступает в его роли) и даже сказочные герои облагаются налогами. От знакомства с Джанни Родари так просто не отмахнёшься.

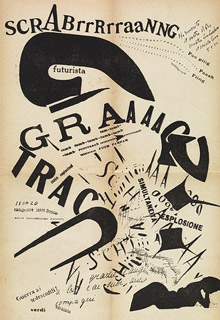

Арджилли экспериментирует и пользуется интересными находками, превращая свои истории в социальные метафоры. Например, в одной сказке гласные буквы решили, что «на них слишком много ездят» и хорошо бы устроить забастовку. В результате все начинают произносить странные слова: «здрвствт» или «спрмркт». Дети подобное обожают: сразу тянет попробовать, поиграть в такое. Некоторые взрослые тоже любили дурачиться со словами, например, итальянские футуристы. Правда, их стихи, часто напоминающие вой или рык, служили «освобождению слова», тогда как у Арджилли казусы со словами приключаются не от хорошей жизни.

Арджилли экспериментирует и пользуется интересными находками, превращая свои истории в социальные метафоры. Например, в одной сказке гласные буквы решили, что «на них слишком много ездят» и хорошо бы устроить забастовку. В результате все начинают произносить странные слова: «здрвствт» или «спрмркт». Дети подобное обожают: сразу тянет попробовать, поиграть в такое. Некоторые взрослые тоже любили дурачиться со словами, например, итальянские футуристы. Правда, их стихи, часто напоминающие вой или рык, служили «освобождению слова», тогда как у Арджилли казусы со словами приключаются не от хорошей жизни.

«Здравость» абсурда в этих историях оказывается многогранной, блуждающей. Где-то абсурд видится более здравым, чем действительность, где-то действительность, вторгаясь в повествование, превращает всё в абсурд. А где-то нам намекают, насколько абсурден привычный порядок вещей. Вот одна вполне «социальная» и довольно печальная история с элементами абсурда. Очень дорогая клиника, укомплектованная ведущими специалистами, предлагает лечение только людям. Ласточка, Луна и Небо совсем не люди, однако, предложив внушительные суммы, они добиваются своего. Однажды в больницу приходит женщина.

— Мой ребёнок очень болен, — сказала она. — вылечите его, пожалуйста. Я знаю, вы лечите все болезни.

— Это верно, — ответили доктора. — А вы можете заплатить?

— Нет, но прошу вас — сделайте исключение!

— Очень жаль, не можем, — ответили врачи и выгнали женщину с ребёнком.

Мораль проста: на пациента врачам наплевать, хоть они и заявляют, что лечат только людей. На самом деле, лечат они тех, у кого есть банкноты. К слову, морализаторство, каким бы справедливым оно ни было, можно отнести к недостаткам историй Арджилли. Даже в тех сказках, где нам (как будто) не навязывают никакой морали, она подспудно чувствуется. Чего-то совсем ужасного в этом нет, просто множество маленьких историй нашпигованы множеством же лёгких назиданий. Должно быть, это ещё одна сторона «здравости», но в данном случае количество не переходит в качество.

Ещё один недостаток — схожесть многих рассказиков. История про исчезновение гласных похожа на историю сказки, которая растеряла слова, а обе эти истории похожи на историю, в которой люди рассуждают шиворот-навыворот. Когда тексты с использованием пусть и интересных, но почти однотипных приёмов, следуют один за другим, настигает даже не déjà vu, а что-то похуже. «Фантаст-окулист» не слишком велик, но в чём-то он «близнец» толстенной книги Незвала. Одна сказка здесь повествует о сказках, которые можно есть. Так вот, нужно разумно распределять усилия и быть весьма здравомыслящим, чтобы не «переесть» сказок Арджилли.

Кирилл Захаров

О детских книгах — странных и ещё более странных:

часть первая и часть третья