Перевод туда и обратно

Не стану расспрашивать о шотландцах; но всем ведь памятен случай с французом, который сочинил — по-французски же! — некоторое количество иллирийских песен… С каким восторгом откликнулись на «Гузлу» и восточные славяне, и западные, — мигом стали известны эти песни и по-русски, и по-польски. Но что-то не помню — просветите меня, знающие! — переводились ли песни «Гузлы» на язык Иакинфа Маглановича?

Не стану расспрашивать о шотландцах; но всем ведь памятен случай с французом, который сочинил — по-французски же! — некоторое количество иллирийских песен… С каким восторгом откликнулись на «Гузлу» и восточные славяне, и западные, — мигом стали известны эти песни и по-русски, и по-польски. Но что-то не помню — просветите меня, знающие! — переводились ли песни «Гузлы» на язык Иакинфа Маглановича?

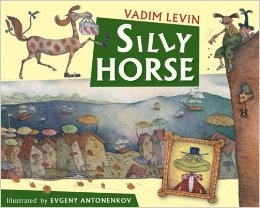

Это была присказка; сказка — вот она. Американцы перевели на английский язык и издали книжкой «Глупую лошадь» Вадима Левина.

Для тех, кто забыл: «Глупая лошадь» — это «самые новые старинные английские баллады». То есть это стихи, стилизованные под английские песенки, вроде как из «Матушки Гусыни», переложенные на русский язык в рамках переводческой традиции Маршака. Это не мистификация, а игра в мистификацию, — что может быть постмодерничнее?

А вот именно то, что произошло: носители английского языка написали «подлинники» левинских «переводов»!

И как заиграли стихи! Переводчик отлично уловил дух «как бы всамделишной» английской поэзии для детей. К сожалению, имя переводчика не указано на обложке, а титульный лист книги интернетные ресурсы не показывают почти никогда. Выходные данные — скупее некуда, а de visu эта книжка нам в ближайшее время не светит. Далёко страна Америка!

Однако квалификация переводчика не подлежит сомнению. Этот человек нисколько не ухудшил левинские «доподлинники», а в некоторых случаях и добавил в них «чисто английского» милого чудачества. Достаточно сравнить, например, персонажей «Зелёной истории». В русском «переводе» действуют

|

Тетушка Кэти |

А английский «подлинник», представляющий нам ту же семейку, не только воссоздаёт созвучия, но и расставляет зрительные акценты:

|

Auntie Jackie |

Благодаря дядюшке Мэтту семейка выглядит ещё более английской! Потому что джентльмен в шляпе смотрится традиционнее, чем дядюшка в камзоле.

Русский «Мистер Сноу» — маленький шедевр интонационного юмора: комизм ситуации раскрывается не в тексте, а между словами.

|

— Мистер Сноу! Мистер Сноу! |

Воссоздать эту тонкость в «подлиннике», наверное, невозможно. Но получившееся «show» — это тоже неплохо:

|

Mister Snow, mister Snow, |

Да, ушёл мотив «прихода в гости», зато появился мотив «продолжения праздника», а именно — представления, спектакля, потому что снегопад — не что иное, как театральный занавес, без которого не обходятся ни актёры, играющие в мире-театре, ни сочинители зимних сказок.

И отдельный спецэффект, отдельное маленькое шоу — это зрительная, «глазная» рифма:

|

“Yes, indeed. One day from now”. |

Такие рифмы ужасно любили творцы «английского нонсенса», авторы бессмертных лимериков, и Мистер Сноу отлично вписался в традицию, как будто всегда там и жил. Так оно и есть, впрочем.

Удивительно и то, с какой готовностью английский язык ложится под точную каламбурную рифму! Нам, отвыкшим от классической предсказуемости, трудно было ожидать такой естественности созвучий —

|

And too far away to see |

— при почти буквальной передаче смысла:

|

И далёко от земли |

Там же, где переводчик вынужден отступать от буквальной конкретности, он отступает в совершенно правильную сторону — в сторону усиления комизма, возникающего на стыке серьёзного с абсурдным. Так, например, патетическая просьба у Левина —«Нигде, НИКОГДА не колите орехи морскими биноклями!» — превращается в ещё более комичный фрагмент инструкции по эксплуатации оптического прибора: «Never crack nuts with an optical instrument!»

К тому же, в истории о супругах Бокли переводчиком усилена традиционная балладная интонация, воссоздано характерное строение фразы:

|

…But they huffed up and puffed up |

Прелестно выполнена и песенка про бычка, в которой у Левина рефреном проходит «му-у» — нечто простое, как мычание… Переводчик остроумно справился с этой игрой.

|

Had he been lonely? |

Замечательно и художнику Евгению Антоненкову удалось передать это настроение «игровой игры в игре». Чего стоят только восхитительные кораблики с зонтиками вместо парусов, или миссис Бокли, возлежащая на крыше, или предназначенная снеговику морковка в руках у Мистера Сноу…

Одним словом, благодаря Вадиму Левину и его таинственному переводчику детская литература стала богаче на одну игру. И поскольку есть ещё люди, способные писать хорошие стихи и переводить их туда и обратно, — значит и мы тоже станем богаче!