Новые книги июня 2017

В конце прошлого года вышла первая «порция» серии возрождённых (или, как говорят издатели, «реконструированных») детских книг 1920-х – 1930-х годов. Уже тогда, кроме радости, появились вопросы. Остаются они и сейчас, когда подоспел очередной выпуск. С некоторыми пора разобраться или хотя бы задать их.

Издательский проект «А+А»:

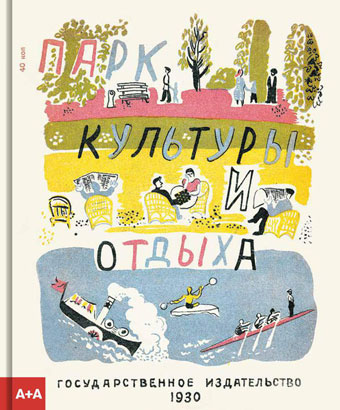

Алфеевский, В. Парк культуры и отдыха / ил. В. Алфеевского, Т. Лебедевой (Мавриной).— Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

Алфеевский, В. Парк культуры и отдыха / ил. В. Алфеевского, Т. Лебедевой (Мавриной).— Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

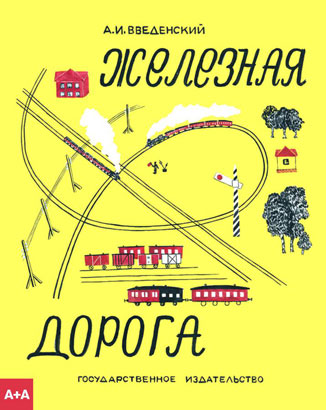

Введенский, А. Железная дорога / ил. А. Порет. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

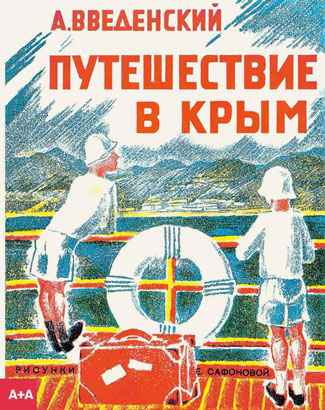

Введенский, А. Путешествие в Крым / ил. Е. Сафоновой. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

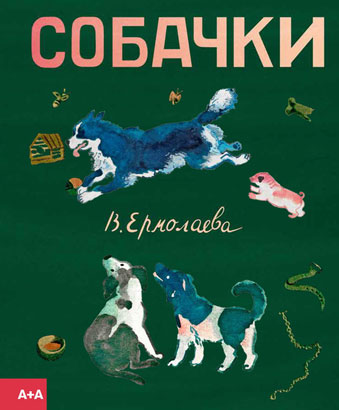

Ермолаева, В. Собачки. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 16 c. : ил.

Ермолаева, В. Собачки. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 16 c. : ил.

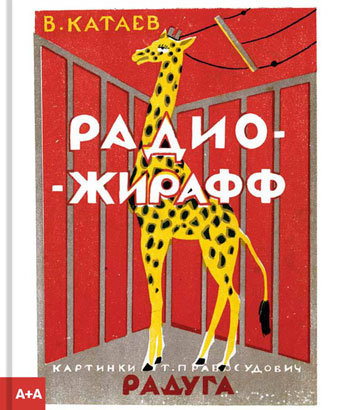

Катаев, В. Радио-жирафф / ил. Т. Правосудович. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 16 c. : ил.

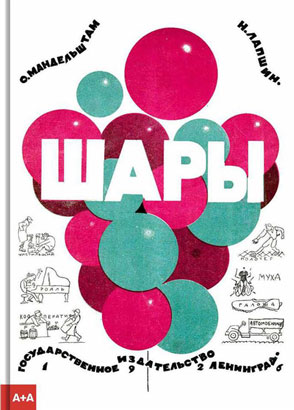

Мандельштам, О. Шары / ил. Н. Лапшина. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

Шварц, Е. Лагерь / ил. А. Пахомова. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

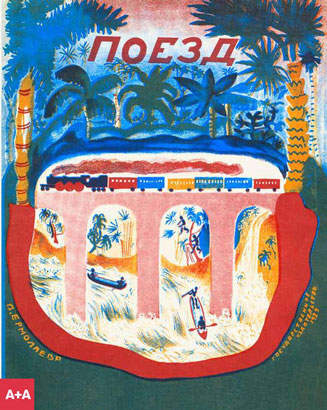

Шварц, Е. Поезд / ил. В. Ермолаевой. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

Шварц, Е. Поезд / ил. В. Ермолаевой. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 20 c. : ил.

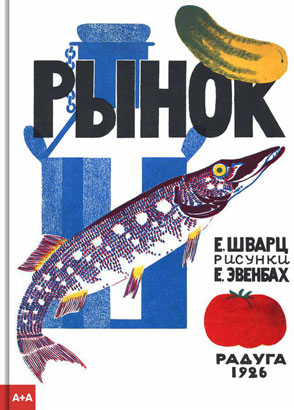

Шварц Е. Рынок / ил. Е. Эвенбах. — Москва : Ад Маргинем пресс ; ABCдизайн, 2017. — 16 c. : ил.

О хорошем. Собственно книжки — действительно беспроигрышные. «Ad Marginem» совместно со студией «ABCdesign» при поддержке консультанта серии Ильдара Галеева выбирают «самый сок»: яркие, эффектные и значимые издания. «Собачки» Веры Ермолаевой или «Лагерь» Алексея Пахомова выделяются даже на фоне в целом небанальной продукции тех лет. Сам факт возвращения этих книг стоит очень многого. «Что» никаких вопросов не вызывает. Все они связаны с тем, «как» именно эти книжки реконструированы.

Оказалось, что реконструкция предполагает переплёт. Учитывая, что книжечки тонкие, получаем буквально несколько страничек, загнанных в пространство между картонками. На презентации проекта было сказано, что придумали это с целью сделать книги более долговечными, что художники тех лет сами делали бы их в переплёте, если б имели такую возможность. Согласиться трудно: художники, хотели они того или нет, делали простые, доступные и очень хорошо продуманные книжки. Именно в обложках.

Появился ряд трудностей, которые издатели решили обойти с помощью дизайнерских ухищрений. Придумали оформление, заметно дополняющее замысел художника. Если книжка в переплёте, нужен форзац. Издания, как мы помним, состоят из нескольких страничек. И в результате появились странноватые, «половинчатые» или «полуторные» форзацы-нахзацы с узором, составленным из иллюстраций, которые уже есть в книжке.

Необычно, но, в конце концов, можно ведь считать это экспериментом. Иногда, правда, роль форзаца играет первый же разворот, то есть книжка начинается сразу же, без предупреждения, как только переворачиваешь крышку. Это, мягко говоря, озадачивает, когда берёшься, скажем, за «Парк культуры и отдыха» Алфеевского-Мавриной. Картинки, решённые в едином ключе, призванные составлять единое целое (мягкую книжку, где обложка родственна страничкам), напечатаны на разных материалах, в разных «частях» книги, её целостность раскалывается, появляется дисбаланс. Это может удивлять, но далеко не всегда радует. И едва ли художники 1920-х – 1930-х стремились к чему-то подобному.

Снова о хорошем. Проделана достойная работа с изображениями — даже в тех случаях, когда явно отсутствовали оригиналы иллюстраций, книжки выглядят яркими, по-настоящему «новыми». Сразу для трёх изданий нового выпуска — «Железная дорога», «Поезд», «Путешествие в Крым» — выбран очень удобный и «уютный» квадратный формат, который как-то сразу побуждает взять их в руки и долго не выпускать, уже не слишком задумываясь о форзацах. Или о том, что у «Путешествия в Крым» отчего-то напечатано название на корешке, когда у всех других книжек серии оно отсутствует.

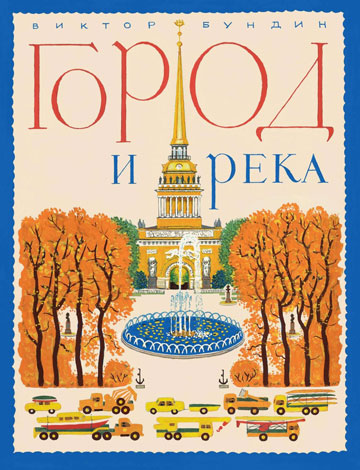

Ближе к нам по времени книжки-картинки петербургского художника Виктора Бундина, выпускаемые издательством «Речь».

Бундин, В. Город и река : книжка-картинка. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. — 24 с. : ил. — (Любимая папина книжка).

Бундин, В. Город и река : книжка-картинка. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. — 24 с. : ил. — (Любимая папина книжка).

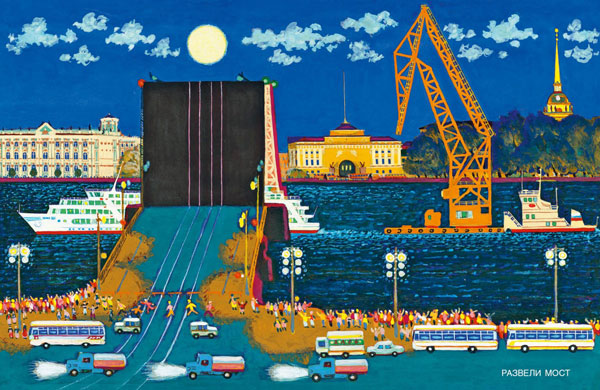

С этой тоненькой книжечки может начаться нешуточное увлечение Петербургом, а от увлечения до настоящей любви — всего один шаг. «…Сегодня я приглашаю вас в небольшое путешествие по городу и по реке Неве, с её гранитными набережными и чугунными мостами», — пишет Виктор Александрович в коротком обращении к читателям.

Собственно, читать здесь почти нечего — книжка предназначена для рассматривания. На красочных разворотах имеются только пояснительные подписи: «Белая ночь», «Крейсер “Аврора”», «Развели мост», «Праздничный фейерверк». Людей художник изображает мелко, они, как муравьи, снуют по набережным Невы. Зато с большим удовольствием рисует городские здания и всякую технику: подъёмные краны, теплоходы, речные трамвайчики, катера и яхты.

«Конечно, облик города Санкт-Петербурга с тех пор изменился», — на всякий случай предупреждают издатели (книжка впервые вышла больше тридцати лет назад). Но в этом есть и плюс — бабушки и дедушки наверняка испытают ностальгию, разглядывая такой красивый и яркий город своего детства.

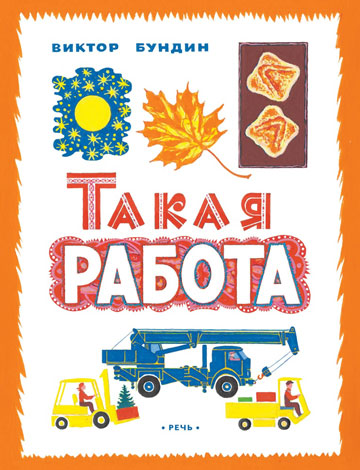

Слово «виммельбух» пришло к нам из Германии, но и наши художники нет-нет да и радовали своих читателей «мельтешащими» книгами. «Такая работа» — не вполне виммельбух, но очень его напоминает.

Бундин, В. Такая работа : книжка-картинка. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 24 с. : ил. — (Любимая папина книжка).

Бундин, В. Такая работа : книжка-картинка. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 24 с. : ил. — (Любимая папина книжка).

Задача этой книжки — познакомить маленьких детей с различными профессиями. «Откройте её — и вы увидите, как работают ваши мамы и папы», — пишет художник. Текста, как и положено в книжке-картинке, здесь совсем мало, и он выполняет служебную роль — поясняет, что именно происходит на каждом развороте: «Здесь собирают тракторы», «Тут пекут вкусные булочки», «Так ухаживают за растениями в оранжерее». Но Виктор Бундин — хороший художник, поэтому нередко выходит за рамки чисто прикладных задач. Всё, что он изображает, окрашено чувствами. Нельзя не ощутить его любовь к Петербургу, как и в книжке «Город и река», его увлечённость городскими пейзажами, техникой — творением человеческих рук. Самый последний разворот — самый лирический и, по сути, почти не связан с темой всей книжки. На фоне Нарвских ворот, залитых тёплым светом, просто идут весёлые люди — взрослые и дети с воздушными шариками, а внизу мы видим лаконичную подпись: «Вечером. После работы».

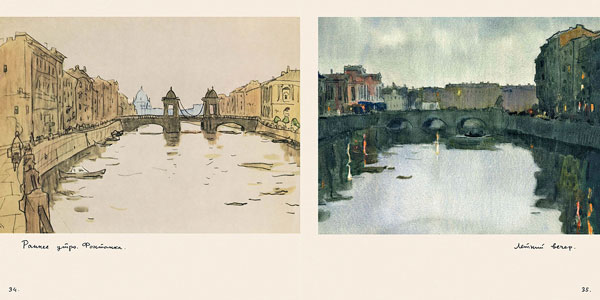

Своего рода апофеоз любви к городу на Неве — «Ленинградский альбом» Анатолия Кокорина.

Кокорин, А. Ленинградский альбом. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 64 с. : ил.

Кокорин, А. Ленинградский альбом. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 64 с. : ил.

Для многих читателей работы этого художника — один из символов «оттепели»; достаточно вспомнить его жизнерадостные и в то же время нежные иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена. Однако сформировался художник ещё до войны, а помимо иллюстраций оставил множество «путевых зарисовок» и «портретов» городов, ведь ему довелось побывать в разных странах. Издательство «Речь» предлагает читателю — большому и маленькому — как следует рассмотреть эту сторону кокоринского таланта.

Ленинград был для Кокорина мощным источником вдохновения — не хуже Рима или Венеции. Сразу захватывает остроумная и радостная небрежность рисунков (на самом деле, свидетельство отменного мастерства), их изысканный оптимизм и потрясающе лёгкая способность автора передать атмосферу. Статуи Летнего сада по-настоящему дружелюбны, а «тишина белой ночи» подлинно тиха. Альбом не слишком велик, но в своем роде бесконечен — рисунки хочется разглядывать снова, снова и снова.

Среди многочисленных изданий «Речи» привлекают внимание ещё две книги, щедро украшенные рисунками Льва Токмакова.

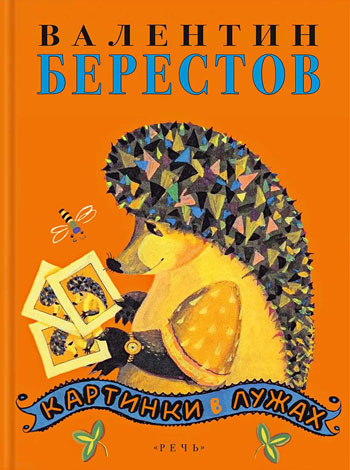

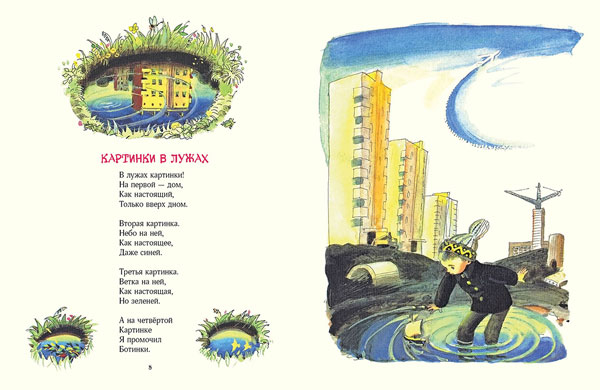

Берестов, В. Картинки в лужах : стихи. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 112 с. : ил.

Берестов, В. Картинки в лужах : стихи. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 112 с. : ил.

«Умная простота» — такое определение стихам Берестова дал один исследователь его творчества. Пожалуй, лучше не скажешь. Разве что можно добавить ещё слово «соразмерность». Поэзия Валентина Дмитриевича впору маленьким детям, она соразмерна их мыслям и чувствам, бедам и радостям. И вместе с тем, всегда чуть выше, всегда немножко «над», всегда приглашает ребёнка к развитию. Поэт обращается и к чувствам своего читателя, и к его интеллекту, и, не в последнюю очередь, к воображению, обходясь при этом без назиданий, протягивая дружескую руку и вовлекая в весёлую игру.

Мы ссорились, мирились

И спорили порой,

Но очень подружились

За нашею игрой.

Игра игрой сменяется,

Кончается игра,

А дружба не кончается.

Ура! Ура! Ура!

«Картинки в лужах» — один из самых удачных поэтических сборников Берестова. Он удачен и своим составом (сюда вошли не только всеми любимые «Кошкин щенок», «Про машину», «Гололедица», «Читалочка», но и множество менее хрестоматийных стихов, а также переводы из Мориса Карема и Франтишека Грубина), и оформлением. Художника Льва Токмакова, демонстрирующего в этой книге лучшие свои качества, не хочется называть иллюстратором, он подлинный соавтор поэта и, в известном смысле, тоже поэт.

Самые знаменитые наши детские поэты — и Маршак, и Чуковский, и Берестов, и Заходер, — были одновременно и прекрасными переводчиками. Есть такие поэты и сейчас — достаточно вспомнить Марину Бородицкую или Михаила Яснова. И ещё — Дину Крупскую, автора-составителя сборника «Весёлый мамонт», а в недалёком прошлом — редактора замечательного детского журнала «Кукумбер».

Крупская, Д. Весёлый мамонт : переводы с английского. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 112 с. : ил.

Крупская, Д. Весёлый мамонт : переводы с английского. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 112 с. : ил.

Дина Валерьевна знает два языка, кроме русского, — английский и китайский. Но китайцам в этой книге места не нашлось; вся она составлена из переводов с английского. Некоторых авторов мы давно и хорошо знаем, к примеру, Льюиса Кэрролла, Эдварда Лира, Беатрис Поттер, а с некоторыми познакомились только благодаря Дине Крупской — для многих наверняка станут открытием лимерики Уолтера Парка, Роберта Бурдетта и других.

Если вам трудно объяснить ребёнку, что такое «нонсенс» и «лимерик», обязательно прочтите предисловие переводчика. Говоря совсем просто, это весёлые стихи с лёгкой сумасшедшинкой. Ну, например:

У девицы одной было тело

легче пробки. Свинец она ела

шесть недель, а потом,

подпираясь зонтом,

по Нью-Йорку гуляла несмело.

В весёлую «чепуху» с удовольствием играет и художник этой книги — Лев Алексеевич Токмаков; «Весёлый мамонт» стал одной из последних работ этого выдающегося мастера книжной графики. Сама Дина Крупская считает его соавтором, а не просто иллюстратором, и это действительно так.

Нужно ещё сказать, что новая книга в точности повторяет издание 2005 года, ставшее библиографической редкостью чуть не с момента своего выхода. Теперь эта книжка доступна всем, кто любит и ценит английскую поэзию и английский юмор.

Каких только сказок ни встретишь в книжках! Выходят сборники английских, молдавских, туркменских, итальянских, финских, армянских, французских сказок — не говоря уж, конечно, о русских. Но таких, как в этой книге, вероятно, нет больше нигде.

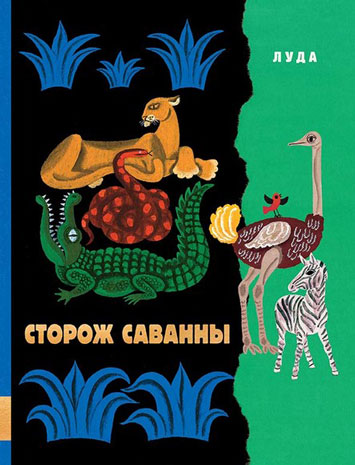

Луда. Сторож саванны : [сказки]. — Москва : Мелик-Пашаев, 2017. — 31 с. : ил.

Луда. Сторож саванны : [сказки]. — Москва : Мелик-Пашаев, 2017. — 31 с. : ил.

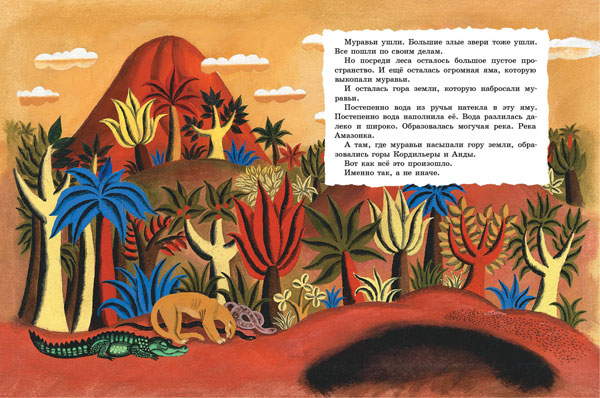

В сборник вошло две сказочных истории: «Сторож саванны» (кенийская сказка) и «Властители леса», написанная по мотивам фольклора южноамериканских индейцев.

В первой обитатели африканской саванны, звери и птицы, пытаются защититься от злого человека, который охотился на них просто ради собственного удовольствия; они хотят выбрать себе сторожа, чтобы он предупреждал их об опасности, и таким сторожем становится не какой-нибудь хитрый и коварный леопард, а честный и очень зоркий страус.

Во второй сказке мы встречаем ещё более экзотических животных — тапира, броненосца, пуму, словом, тех, кто живёт в Новом Свете. В сказке говорится о таких древних временах, когда человека на Земле ещё не было, и даже великая река Амазонка была маленькой, как ручеёк.

Обе сказки добирались до нас непростым путём — через Францию; их пересказала писательница по имени Луда. Всю жизнь она прожила в Париже, писала на французском языке, хотя по происхождению была русской и звали её Людмила Маковская. Луда — это и есть Люда. Старшее поколение — бабушки и дедушки — возможно, помнит её книги; изредка они выходили у нас в 1960-х – 1970-х годах. Среди них были и две тоненькие книжечки, из которых сложилась эта. Книжку оформил замечательный художник — Давид Хайкин. В его ослепительно ярких красочных иллюстрациях и африканская саванна, и амазонские джунгли выглядят одновременно и правдоподобно, и по-настоящему сказочно.

К сказочному жанру относится и ещё одна книга издательства «Мелик-Пашаев».

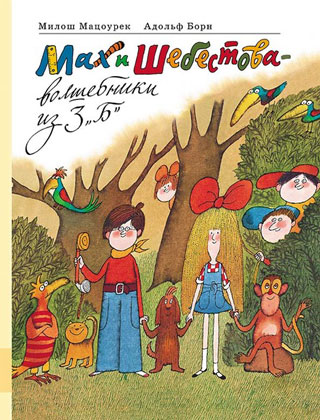

Мацоурек, М. Мах и Шебестова — волшебники из 3 «Б». — Москва : Мелик-Пашаев, 2017. — 127 с. : ил.

Мацоурек, М. Мах и Шебестова — волшебники из 3 «Б». — Москва : Мелик-Пашаев, 2017. — 127 с. : ил.

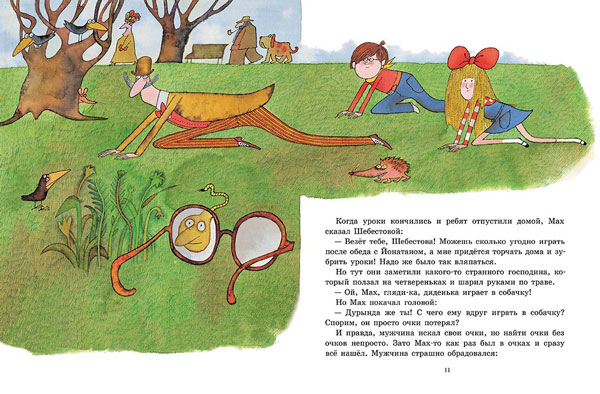

Малолетние чародеи Мах и Шебестова на самом деле в волшебстве мало что понимают. Просто один господин подарил им чудесную телефонную трубку, и теперь героям подвластно многое, если не всё. Их история, кстати, тоже немного волшебная, «наоборотошняя». Дело в том, что художник Адольф Борн сам придумал героев, а Милош Мацоурек уже после стал «иллюстрировать» рисунки словами.

Рассказики могут показаться хоть и симпатичными, но не слишком замысловатыми. А вот с картинками они — уже событие. Манера художника столь ухватисто-иронична, что прямо в середине книжки повествование может «скатиться» в комикс-ребус, и никаких вопросов это не вызовет.

Адольфа Борна по праву считают одним из лучших мастеров чешской школы иллюстрации. Её, в свою очередь, по праву считают одной из самых сильных в мире. Положим, наша может с ней в этом потягаться. Но к чему состязания, когда можно просто насладиться книгой о Махе, Шебестовой и потешном псе Йонатане на русском языке.

Любителям живой природы адресована повесть, выпущенная «Белой вороной».

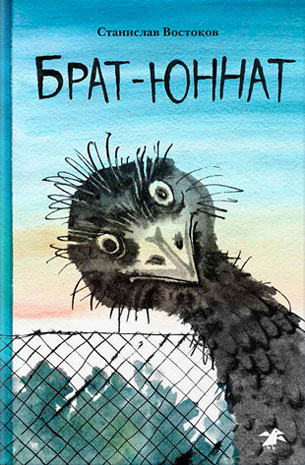

Востоков, С. Брат-юннат : повесть в 23 клетках. — Москва : Белая ворона / Albus corvus, 2017. — 102 с. : ил.

Востоков, С. Брат-юннат : повесть в 23 клетках. — Москва : Белая ворона / Albus corvus, 2017. — 102 с. : ил.

Издатели определяют повесть как юмористическую, но это не совсем так. Прежде всего, она автобиографическая — писатель Станислав Востоков в свойственной ему добродушной, улыбчивой манере рассказывает о том, как протекало время его работы в Ташкентском зоопарке. Не стоит ждать от текста эстрадных реприз или киношных гэгов, которые заставляют зрителей смеяться до колик: нарочитый юмор и ироническое отношение к миру и самому себе — всё-таки разные вещи.

Всем известно, что Стас Востоков очень любит животных. Увлечение это началось благодаря книгам Джеральда Даррелла — если бы не они, признаётся писатель, он «не пошёл бы работать в зоопарк, не съездил бы три раза в Камбоджу, проехав заодно всю Малайзию и пол-Таиланда, не прошёлся бы по Бейкер-стрит, не познакомился бы с удивительными людьми: французами, англичанами, бразильцами, африканцами, индусами…»

Рассказчик в «Брате-юннате» — яркий пример человека, у которого есть мощная мотивация в жизни или, говоря попросту, цель. Он её видит, осознаёт и по мере сил старается достигнуть, даже если поначалу приходится работать задаром и выезжать на голом энтузиазме.

Можно не сомневаться, что для кого-то из нынешних подростков таким своеобразным мотиватором станет эта повесть Востокова.

Иллюстрации к новой книге сделала художница Вера Цепилова.

Ещё одна новинка «Речи» заинтересует юных физиков.

«…Давайте придумаем такой прибор, который сможет отменять физические законы, и посмотрим, что из этого получится…» Сказано — сделано. Необыкновенное устройство получило название «Кибернетический трансформатор физических законов».

Домбровский, К. Остров неопытных физиков : повесть. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 208 с. : ил.

Домбровский, К. Остров неопытных физиков : повесть. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. — 208 с. : ил.

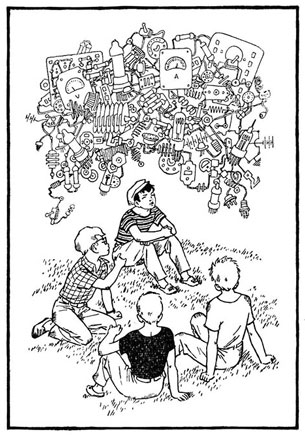

Фантастическая повесть К. И. Домбровского — своего рода мысленный эксперимент, основанный на допущении. В самом деле, интересно же, что будет, если у человека — в данном случае, у четвёрки смышлёных пацанов — появится возможность уменьшать силу трения, перемещаться быстрее звука, обращать время вспять и т.д. Подобный сюжет роднит повесть с познавательной, точнее, научно-художественной литературой, и, помимо приключений, в ней действительно немало сведений, которые увлекут юных любителей точных наук.

Кирилл Иванович Домбровский (1913-1997) был известным деятелем научно-популярного кино, режиссёром-постановщиком фильма «Человек и атом», удостоенного Ломоносовской премии, а также автором популярной книги «Про Луну и про ракету». Повесть «Остров неопытных физиков» он опубликовал в 1966 году, и тогда в ней было другое оформление; Генрих Вальк нарисовал свои иллюстрации ко второму изданию повести. За годы, прошедшие с момента первой публикации, научные представления в области физики успели поменяться, поэтому текст в новом издании печатается с редакторской правкой. Здесь, правда, не обошлось без курьёза: о том, что повесть заново отредактирована, издательство «Речь» известило нас тут же, на обороте титульного листа, однако фамилии редактора и остальных людей, готовивших книгу к печати, указать почему-то забыло.

Фантастические романы, даже самые известные, нечасто издаются в подарочном варианте. «Человеку-амфибии» повезло — эту знаменитую книгу Александра Беляева издательство «НИГМА» выпустило на мелованной бумаге и с цветными иллюстрациями.

Беляев, А. Человек-амфибия. — Москва : НИГМА, 2017. — 223 с. : ил. — (Страна приключений).

Беляев, А. Человек-амфибия. — Москва : НИГМА, 2017. — 223 с. : ил. — (Страна приключений).

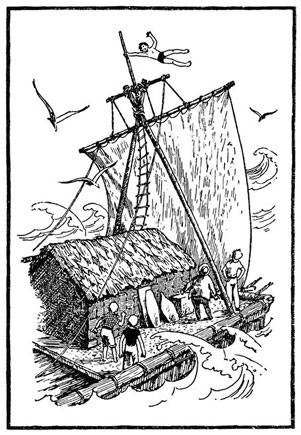

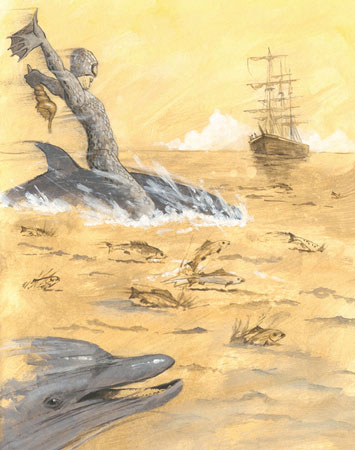

Художнику было где разгуляться — действие романа разворачивается в экзотической южной стране, а главный герой — юноша Ихтиандр, которому гениальный учёный профессор Сальватор вшил жабры акулы, — переживает невероятные приключения и на суше, и под водой; тут есть посещение затонувшего корабля, сражение со спрутами… Удивительно, но и сегодня, через девяносто лет после первого издания, «Человек-амфибия» читается с неослабевающим интересом. Его можно рассматривать и как роман о небывалых перспективах науки, и как книгу о моральной ответственности учёного за свои деяния, и как романтическую историю любви, и как взволнованный рассказ о человеке, не похожем на других, о человеке, который не находит себе места в жестоком мире.

Беляев — мастер остросюжетной интриги, он ни на минуту не даёт читателю заскучать. В 1920-е годы, когда он создал лучшие свои произведения, набирал популярность кинематограф, и это нашло отражение в романах Беляева — читая их, мы как будто смотрим кино. Художником этого «фильма» выступил Олег Пахомов. Он явно любит фантастику, потому что до «Человека-амфибии» уже иллюстрировал романы Жюля Верна, Алексея Толстого и сборник рассказов Ивана Ефремова. Как и роман Беляева, все эти книги вышли в серии «Страна приключений».

Мир полон чудес, но некоторым его чудесам везёт больше, чем другим, — о них все знают и стремятся увидеть. В своё время Игорь Можейко (он же Кир Булычёв), надеясь исправить досадную несправедливость, написал целую книгу о чудесах света, где рассказал не только о знаменитых семи, но и о трёх с лишним десятках прочих чудес — ничуть не менее интересных, но гораздо менее разрекламированных.

Светлане Лавровой стало обидно за родной Урал. И можете сколько угодно смеяться, вспоминая едкую фразу «Россия — родина слонов»; это всё от невежества. Вот Лаврова знает Урал и любит. И в предисловии к своей книжке не стесняется прямо заявить: «Мы — самые удивительные».

Лаврова, С. И на Урале жили носороги… — Екатеринбург : Издательский Дом «СОКРАТ», 2017. — 143 с. : ил.

Лаврова, С. И на Урале жили носороги… — Екатеринбург : Издательский Дом «СОКРАТ», 2017. — 143 с. : ил.

«…Урал на самом деле невероятен <…>, — пишет Светлана Аркадьевна. — С этим согласны не только уральцы. Например, когда здесь нашли кости динозавра игуанодона, один новосибирский учёный на вопрос “Что это может быть?” махнул рукой: “У вас на Урале может быть всё, что угодно”. Вот правильно человек про Урал понимает!»

Да если бы одни динозавры с носорогами! Пока до них дойдёт речь, мы вместе с Лавровой успеем пробежаться по геологическим эпохам — от Архея до Мела. И лишь затем нам расскажут о самых обычных уральских слонах (да-да!), о невероятных камнях, о забытых богах, чёрных стрелах, рыжих чёртиках и многих других странных вещах. И если, читая, мы хотя бы на миг усомнимся в правдивости рассказчика, в конце книги нас встретит самый настоящий список литературы. Изучайте, если не верите!

Светлана Лаврова умеет шутить, но когда разговор заходит об истории и загадках Урала, она становится серьёзной (ну, почти) и очень обстоятельной.