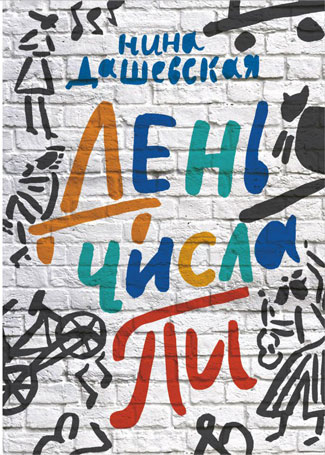

Захватывающе сложно: непонятные материи Нины Дашевской

Нина Дашевская — писатель любимый. Не «известный» (хотя и это тоже), не «популярный», а именно любимый. При том, что её герои — люди непростые, а в историях часто (всегда) замешана классическая музыка. В новой книге — «День числа Пи» — и вовсе затрагиваются сложные материи. Сложны, кроме того, мышление, характер героя. Казалось бы, читатели не поймут. И тут Нина Дашевская удивляет в очередной раз, потому что оказывается, что непонятные материи захватывают. Ведь, по большому счёту, самая сложная материя в этой истории — взаимопонимание.

— «Вы считаете себя нормальными только потому, что вас много». Послушай, это ведь довольно ядовито получается, если подумать. Ну, то есть, как будто большинство читателей обижают.

— Большинство читателей вряд ли относит себя к большинству. В любой аудитории спроси — кто считает себя обычным? Каждый человек в чём-то особенный и, скорее, встанет на сторону Лёвы. «Я и ещё двое в нашем классе читают книжки не по программе, а остальные нет. Кто из нас нормальный?» Ну, это очень условно. Возможно, даже «все мальчики в нашем классе красят волосы, а я нет». Ну и если человек говорит: да, я обычный — как правило, это провокация. И означает: большинство считает себя необычными, а я признаю свою обыкновенность; да, я тут один такой.

Надеюсь, эти Лёвины слова — скорее, поддержка для тех, кто переживает свою отдалённость от большинства. Всё равно в какую сторону: «большинство девочек в моем возрасте читают модные журналы и красятся, а я нет» или «большинство в нашем классе понимает логарифмы, а я нет». Ну и это не значит, что ты ненормальный, — просто их больше.

А ядовитость — это вообще не про Лёву. Ядовитость предполагает желание уколоть, поддразнить, задеть в разной степени. А Лёву не очень волнует, заденет он кого-то или нет. Он говорит, что думает. Не хочет никого уколоть — так же, к сожалению, как и сделать кому-то приятное. В целом осчастливить человечество — да, а конкретного человека — вряд ли. Хотя, надеюсь, у него с этим станет получше, какой-то прогресс в этой области намечается.

— Почему именно синеcтезия? Почему ты не выбрала другую странность для своего героя? Это ведь очень сложная тема. Не было страшно, что, как сейчас большинство издателей боится, «не поймут»?

— Ну, во-первых, это не специально. Я не думаю, какими качествами наделить героя — он обычно приходит сам и уж какой есть.

Синестезия — способность человека видеть цвет звука, или запах цвета, или вкус — такие особые отношения между органами чувств — довольно понятная вещь для многих. Я спрашиваю на встречах — какого цвета твоё имя? И почти все дети понимают вопрос (чем моложе, тем легче). Буква «А», кстати, почти у всех красная. Больше ничего не совпадает. Среди музыкантов яркий цветной слух встречается нечасто. А не так отчётливо, но «что-то такое есть», — у многих. Цвет тональности, вкус мелодии, запах цвета.

Таких, как Рома в моей повести (он видит цвет до мажора и фа диеза и больше ничего, но ему это понятно и интересно обсуждать с Лёвой) — много. И я как раз такой человек.

Про «не поймут» — страшно было не про синестезию, а скорее, про термины из теории музыки. И тут мы с редактором книги Марией Порядиной пытались прийти к общему знаменателю. Во-первых, читатель и не должен всё полностью понимать. Что-то можно пропустить. Если интересно — погугли. А если у читателя было сольфеджио в музыкальной школе — это для него дополнительные бонусы (должны же они быть). Но и я, например, в научной фантастике часто пропускаю непонятные научные объяснения. И моё непонимание физики не отталкивает меня от текста — наоборот, интересно, что там такой большой мир, которого не знаешь.

— Если говорить о физиках и лириках, тебе тоже свойственно получать информацию о мире сразу по нескольким каналам?

— Даже не знаю, по каким каналам на меня обрушивается беспорядочное вот это всё.

Я человек письменнодумающий, то есть, пока не запишу — не пойму, что думаю и откуда оно взялось, — никогда не ясно. И настоящие физики, и полностью погружённые в процесс лирики всегда вызывали у меня уважение и восторг непонимающего, я во всём чувствую себя дилетантом.

И — да, мне очень нравится в музыке знать, какая здесь форма, какой гармонический оборот. И для понимания стихов важно отличать ямб от хорея (это ведь тоже математика?). При этом сам факт того, что вот это гекзаметр, а это дольник — а тут внезапно неаполитанский аккорд — совершенно не объясняет ощущения чуда. Разрешение доминанты в шестую ступень использовали много раз до и много раз после, но почему-то именно здесь это звучит так волшебно.

Мне нравится видеть в звёздном небе созвездия. Но они ничего не объясняют.

— А вот математика, да? Лев у тебя много раз о ней упоминает. Ну, то есть, я, как мне кажется, улавливаю главную мысль: логика и эстетика — одно целое, просто одни, как правило, получают информацию о мире через эмоции, другие — через умозаключения. Довольно грубая схема, и даже привычные представления о физиках и лириках уже не так устойчивы, как раньше, но ведь, по сути, это верно. Ты в каких отношениях с математикой? Ты ведь музыкант. Красота математической мысли для тебя очевидна? Или это теоретически, для полноты картины? Но ведь даже если так, всё равно нужно было откуда-то получить то, что называется матчастью. Значит, наверное, тебе и математическое мышление не чуждо?

— Я математику очень люблю, это, мне кажется, по всем моим текстам видно (мне трудно писать про человека, у которого с математикой не складывается; наверное, Сальери первый такой). Мой старший брат математик, он мне многое показывал, играл во всякие математические штуки. И мне всегда нравились задачи со звёздочкой, олимпиады; в общем, был вариант и мехмата вслед за братом тоже — если бы я не ушла из школы в музыкальное училище. И сейчас у меня сын математик, и я до последнего времени с удовольствием решала его хитрые задачи — сейчас-то мне его уже не догнать; оказалось, седьмой класс — мой потолок. Иногда пытаюсь с детьми идти дальше, с трудом раскапываю тригонометрию — и тут же всё новое забываю. А, скажем, как квадратные корни извлекать на бумаге в столбик — помню, и это знание не школьное, а из любимого в детстве журнала «Квант».

То есть, я, например, могла бы вести кружки у младших классов, но преподавать школьную математику — точно нет, у меня недостаточно организована голова. И часто я просто вижу решение, но алгоритма — как к нему прийти — у меня нет.

Лёва в этом смысле умнее меня. То есть, у издателя были мысли дополнить книгу таблицами или Лёвиными вычислениями, но я не могу за него придумать, не хватает на это моей математики.

Про фракталы, например, мне рассказал сын — принёс из школы. А в моей школе такого не рассказывали — и зря. Это красивые штуки, и они могут увлечь самых далёких от математики детей.

— После твоей книги задумываешься: как странно, что мы делим мир на людей с типами мышления. Синестезия ведь выглядит очень естественно. Таким, вероятно, и должен быть человек. Вообще. Если говорить о нормальности. Ну, то есть, начинаешь думать, что более правильно, если правое и левое полушарие, правая и левая рука развиты одинаково. Или хоть бы близко к тому. Может, мы физиков и лириков просто выдумали?

Может, мы просто учимся как-то не так?

— Думаю, нет, не выдумали; это и правда есть, как правши и левши. Можно переучить, но нужно ли? Про «учат не так» — конечно, это больная мозоль у всех. Однако я сейчас нахожусь в школе и понимаю, как не надо. А как надо, как всем хорошо — пока нет. И вижу людей, которые учат очень здорово, несмотря ни на что.

Главная сложность, как мне кажется, в системе оценивания. Человек, который говорит «эта музыка написана в форме сонатного аллегро», гораздо больше востребован школьной системой, чем тот, кто говорит «это очень красиво».

То есть понимаешь, да? Мне ценно и то, и это; я и сама рассказываю про сонатное аллегро, мне это важно знать. Но когда кто-то из детей говорит «выключите, а то я сейчас расплачусь», — мне совершенно не хочется этого человека оценивать баллом. Так что главный минус нашего образования, который я вижу, — бесконечное оценивание и контроль.

Мой сын в раннем детстве придумал систему строения головного мозга: будто бы в голове у человека есть разные области, и в них порошок разного цвета. Он отвечает за разные способности. Где-то порошка больше, где-то меньше; а где-то он вообще подмок и не работает. Мне вот эта его теория нравится. Но при этом очевидно, что «количество порошка» можно изменить — если тебе интересно и начинаешь копать в эту сторону, то становится всё лучше.

Себя я не могу определённо отнести к «физикам» или «лирикам»; то есть, если брать исходные данные — наверное, всё же математика. Но жизнь повернула в другую сторону, и я не жалею.

Да, я ещё люблю письменные интервью — отвечать можно долго, несколько дней, и вот пришла в голову ещё важная мысль об интуиции. Есть вещи, которые мы выучили. А есть те, о которых догадываемся. Кто-то интуитивно ставит иностранное слово в правильную форму, кто-то решает новые задачи, хотя «этого ещё не проходили». Очевидно — у разных людей интуиция лучше работает в разных областях. Вот это бы хорошо развивать. Ну и в искусстве без этого вообще никуда. Как и без ремесла, кстати.

Кажется важным не только уметь отвечать на вопросы, но и ставить их. Что мои герои и делают — в самых разных областях.