Новые книги декабря 2014

Книжный улов декабря достаточно разнообразен. Но если суммировать впечатления, придётся вновь отметить неувядающий интерес наших издателей к книгам прошлых лет. Активно переиздаются не только художественные, но и научно-популярные произведения. Ещё одна вполне оформившаяся тенденция — увеличение выпуска книжек на скрепке, в мягкой обложке. А это, в свою очередь, означает увеличение массива изданий, предназначенных для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В конце 1960-х — начале 1990-х годов издательство «Малыш» выпускалo памятные многим «Почемучкины книжки». Теперь московский «РОСМЭН» решил придать новый импульс своему и без того успешному проекту, включив в серию «Та самая книжка» лучшее из «малышовой» познавательной литературы. Тонкие книжечки, увлекательно и доходчиво рассказывающие дошкольникам и младшим школьникам обо всём на свете, с интересом читаются и сегодня, к тому же издатель дополнил их современными научными данными. Кроме того, в былой и нынешней популярности этих изданий немаловажную роль сыграли художники-иллюстраторы.

В «росмэновской» серии вышло сразу несколько книг, оформленных Борисом Кыштымовым, ярким представителем так называемой синтетической книжной графики, в которой воздействие на читателя достигается соединением эстетического и утилитарного начал, взаимным обогащением собственно иллюстрации и оформительских элементов.

Зубков, Б. Как построить небоскрёб. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Зубков, Б. Как построить небоскрёб. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Борис Васильевич Зубков по образованию был инженером-электриком, а по призванию — популяризатором науки. Даже фантастические рассказы, написанные Зубковым самостоятельно или в соавторстве, посвящены, в сущности, одной теме: что несёт людям развитие техники — процветание или несчастье? Но в книгах для детей Зубков говорил только о положительной стороне технического прогресса. «Как построить небоскрёб» — рассказ о том, как человек учился строить тёплые и удобные жилища: сначала — шалаши и землянки, потом — деревянные и кирпичные терема, а в наши дни — высоченные здания из «искусственного камня» бетона.

Зубков, Б. Что подсказала летучая мышь. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Зубков, Б. Что подсказала летучая мышь. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

В этой книге, впервые увидевшей свет в 1976 году, нет слова «бионика», хотя речь идёт именно о ней — науке, изучающей структуры, свойства и функции живых организмов, чтобы потом создать их промышленные аналоги. Автор коротко, образно и внятно рассказывает маленьким читателям, какие секреты человек «подсмотрел» у природы и сумел воплотить в самых разных приспособлениях — от тарана, разбивающего ворота осаждённого города, до приборов, предупреждающих о буре задолго до её начала. Издатель дополнил текст четырьмя «актуальными научными фактами».

Константиновский, М. Почему Земля — магнит? — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Константиновский, М. Почему Земля — магнит? — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Популяризации бионики много сил отдал и Майлен Константиновский. Знаменитым писателя сделал цикл радиопередач для детей о заседаниях КОАППа (Комитета охраны авторских прав природы), выходивших в эфир в 1960-е и 1970-е годы (см.: Календарь: 1 мая). Но и познавательные книжки, появлявшиеся в «почемучкиной» серии, пользовались немалым спросом в библиотеках.

«Почему Земля — магнит?» — «ужасно сложный» вопрос, окончательного ответа на который нет до сих пор. «Но разве не интересно попытаться самому раскрыть тайну, которую не разгадал ещё никто на свете?» — спрашивает автор и предлагает план действий: сначала познакомиться со свойствами магнитов, потом, вооружившись этими знаниями, исследовать магнитные свойства нашей планеты и, наконец, попытаться найти этим свойствам объяснения.

Константиновский, М. Почему вода мокрая? — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Константиновский, М. Почему вода мокрая? — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Эта тоненькая книжка рассказывает об атомах, их «сортах» и склонности соединяться между собой в различных сочетаниях, в результате чего образуются молекулы — самые маленькие частицы вещества, сохраняющие его свойства. А ещё есть электрические силы, удерживающие молекулы вместе… Сложно? Пожалуй, да. Но как иначе ответить на вопрос, ставший названием книги? Очень помогают делу яркие сравнения, к которым прибегает автор (особая молекула с электрической «головой» — рыба-прилипала), и рисунки Бориса Кыштымова, сделавшего атом воды похожим на ушастую голову игрушечного медвежонка, а молекулу мыла — на толстую разноцветную гусеницу.

Новый научный факт здесь всего один, но очень важный: на июль 2014 года в «атомном алфавите» было учтено 112 разных атомов, а это значит, что с момента написания книги (в 1976 году) было открыто целых шесть неизвестных прежде видов атомов!

Цыферов, Г. Серьёзные рассказы плюшевого Мишки. — М., 2014. — 23 с. : ил. — (Та самая книжка).

Цыферов, Г. Серьёзные рассказы плюшевого Мишки. — М., 2014. — 23 с. : ил. — (Та самая книжка).

Когда Геннадий Цыферов берётся рассказывать о чём-нибудь, пусть даже очень важном, получается сказка — и в прямом смысле, и в смысле красоты замысла и умелой его реализации. Так появились «Серьёзные рассказы плюшевого Мишки»:

«Попросили меня однажды рассказать детям о Земле. Пробовал я, пробовал — ничего.

И тут мой Мишка сказал:

— Дядя Гена, вы ужасно большой и, наверное, уже забыли, как разговаривать с детьми. Так вы лучше расскажите мне, а я расскажу ребятам».

Плюшевый медвежонок оказался прекрасным рассказчиком, но не только. Он сумел подняться (почти как Мюнхгаузен — потянув себя за ушко) «вначале на холмик, потом на сосну, а затем даже в небо… на шарике» и, «сидя там, в голубом небе <…> узнал всё, всё, всё». И что Земля толстая и круглая, как арбуз, и что каждую ночь она крутится, а каждый год совершает путешествие вокруг Солнца. А ещё Земля добрая и любит всех одинаково: для каждого у неё найдутся солнце и месяц, лето и зима.

Уютное «плюшевое» путешествие нашей планеты нарисовал Борис Кыштымов в свойственной ему манере. Он, как никто, умел сочетать в рисунке общее и частное, сиюминутное и вечное. «Серьёзные рассказы…» так щедро иллюстрированы, что нередко удостаиваются определения «книжка-картинка». Это не так, но невозможно отрицать главное: важные научные знания тщательно отобраны, систематизированы и преподнесены малышам предельно наглядно.

«Серьёзные рассказы плюшевого Мишки» впервые появились в 1968 году; книга вышла тиражом в 200 000 экземпляров.

Ещё один замечательный иллюстратор принял участие в создании «почемучкиных»/«тех самых книжек» — живописец, график, художник театра и кино Михаил Ромадин.

Кривин, Ф. Прабабушка наша Вселенная. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Кривин, Ф. Прабабушка наша Вселенная. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Ромадин, окончивший ВГИК, был художником-постановщиком нескольких фильмов, в том числе знаменитого «Соляриса» (1972). Режиссёр Андрей Тарковский отмечал необычный темперамент Ромадина — «скрытый, загнанный внутрь», способный «переплавляться в спокойную и благородную форму, тихую и простую». В этом и заключается «высокое художественное начало» работ Ромадина.

Скрытый темперамент художника созвучен тексту Феликса Кривина, его настроению, если угодно, сдержанному пафосу. Но ведь нельзя писать о Вселенной, тем более для малышей, и оставаться при этом совершенно спокойным! Своё восхищение величием и красотой космоса автор передаёт читателю. Рассказав о галактиках, солнцах, планетах и спутниках, Кривин завершает книгу такими словами: «Мы, вместе с нашим Солнцем, <…> идём по звёздному пути. Ты никогда не забудешь об этом? Куда бы ты ни шёл, <…> ни плыл, ни летел, помни, что ты идёшь <…> по пути, который ведёт к звёздам».

Несколько неожиданной в этом естественнонаучном ряду выглядит книжка о сладостях. Иллюстрации в ней весёлые, лёгкие, динамичные. По словам Валерия Траугота, стиль прекрасного петербургского книжного графика Валерия Цикоты всегда отличали «огромное внимание к деталям, тонкое и очень подробное рисование, фантазия и юмор».

Кайдаш-Лакшина, С. Все любят пряники. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Кайдаш-Лакшина, С. Все любят пряники. — М., 2014. — 24 с. : ил. — (Та самая книжка).

Жизнь окружающих нас простых вещей полна тайн. Вот пряник, обычная, в общем-то, лепёшка, только в тесто добавили мёд и кое-какие пряности. Но сколько же интересного можно узнать, заглянув в прошлое этого лакомства! Медовые пироги были подношением богам, десертом царей, свадебным подарком и ребячьей забавой. Светлана Кайдаш-Лакшина раскрывает некоторые секреты богатой «биографии» пряника, а рисунки Валерия Цикоты создают удивительную атмосферу весёлой и доверительной беседы. С другой стороны, точное воспроизведение художником исторических реалий и переходящая в импровизацию непринуждённость рисунка превращают путешествие по страницам «пряничной» книги в увлекательное странствие по времени и пространству.

Единственное, в чём «РОСМЭН» ошибся, давая новую жизнь «почемучкиной» серии, это возраст читателя: «для детей до трёх лет». Возможно, сюда вкралась опечатка — не «до», а «от».

К классике отечественной познавательной литературы обратился и петербургский «ДЕТГИЗ». Собрав в одном томе множество «старых и новых новостей науки», известнейшее издательство соединило прошлое и настоящее.

Хочу всё знать : научно-художественный сборник. — СПб., 2014. — 399 с. : ил.

Хочу всё знать : научно-художественный сборник. — СПб., 2014. — 399 с. : ил.

Альманах для детей и подростков «Хочу всё знать» начал выходить в 1957 году, в 1990-м издание было прекращено, хотя книги ещё долго оставались востребованными. Как оценят современные подростки сборник научно-познавательных статей, большая часть которых написана в прошлом веке? Мы уверены, что положительно.

Во-первых, редакция нового выпуска альманаха тщательно отобрала материалы для публикации. Во-вторых, как ни удивительно, многие очерки ещё вполне соответствуют современной научной картине мира и уровню развития техники. Некоторые статьи сопровождаются современными комментариями («Взгляд из 2014 года»), некоторые — нет. Это не значит, что они совсем не нуждаются в уточнениях. Составители и редакторы преследовали иную цель: предложить современному читателю материалы, способные «зацепить» «пытливое молодое сознание». Ведь умение задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответ высоко ценилось всегда, а в наше время — особенно.

«Хочу всё знать» 2014 года выпуска состоит из пяти разделов: «Вне Земли», «Земля», «Жизнь», «Человек», «Вторая природа». Последний посвящён энергетике, технике и промышленности. В разделе «Учись мыслить логически» А. Петровский представляет любопытные задачи на сообразительность. С. Иванов и А. Коваленко составили справочник «Об авторах альманаха», немножко пошутив при этом (см. заметку о В. Ленском). Маленькое «но»: нет единообразия в оформлении биобиблиографических справок.

Обновлённый альманах вышел в свет благодаря поддержке председателя правления холдинга «РусГидро» Евгения Владиславовича Дода. Тираж издания по нынешним временам довольно велик — 10 000 экземпляров.

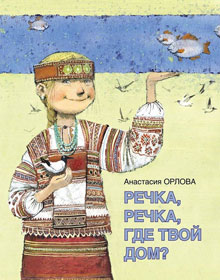

Компания «РусГидро» помогла «ДЕТГИЗу» выпустить ещё одну книгу, очень красивую и необычную. Кроме того, она не обновлённая, а просто новая. Книга рассказывает о реках нашей страны, но не прозой, а стихами — весёлыми, озорными, нежными.

Орлова, А. Речка, речка, где твой дом? — СПб., 2014. — [55] с. : ил.

Орлова, А. Речка, речка, где твой дом? — СПб., 2014. — [55] с. : ил.

Кажется, совсем недавно «Библиогид» писал об Анастасии Орловой и об её самой известной книге «Яблочки-пятки». «Речка…» тоже для маленьких: стихи короткие, образные, прекрасно запоминаются. Реки России буквально оживают на страницах книги, обретают голоса и лица. Поэт Орлова пишет о них, словно о людях:

Великая Волга

Плывёт величаво,

Кивая волнами

То влево, то вправо…

А известнейший художник Игорь Олейников создаёт их портреты. Люди-реки облачены в национальные костюмы и наделены яркими характерами.

Прекрасные сюжетные рисунки со множеством любопытных деталей занимают целые развороты, но почётное место в книге отведено стихам. Стихами же автор объясняет, что такое исток, русло, притоки, берега и устье. А вот «Маленькие истории о больших реках», завершающие книгу, адресованы в первую очередь родителям и написаны суровой прозой: «Урал — третья по протяжённости река в Европе после Волги и Дуная. Длина реки Урал составляет 2428 км…» (Забавно, что столь солидный комментарий относится к стихотворению в две сточки.) Но при желании любой взрослый сумеет превратить эти сухие заметки в занимательные истории о реках и людях, живущих на их берегах.

У издательского дома «НИГМА» — вновь любопытные переиздания.

Книжки-картонки печатаются для самых маленьких, для тех, кому ещё трудно переворачивать тонкие бумажные страницы. Картонным же не страшны неловкие, но настойчивые пальчики. Из соображений безопасности углы книжного блока скруглены. Такие книги будут жить долго, радуя малышей частыми встречами с любимыми героями.

Николенька-гусачок. — М., 2014. — [14] с. : ил.

Николенька-гусачок. — М., 2014. — [14] с. : ил.

Русские народные песенки и потешки, вошедшие в этот сборник, обработали Михаил Булатов (мы знаем его по сказкам «Горы самоцветов»), специалист по детской литературе Ольга Капица и Корней Иванович Чуковский. Книга проиллюстрирована Петром Репкиным. Искусствоведы ставят Репкина в один ряд с такими мастерами, как В.Сутеев, Е.Мигунов, А.Савченко.

А «Заюшкина избушка» и «Теремок» даны в хрестоматийной обработке А.Н.Афанасьева; рисунки к ним выполнил Анатолий Елисеев. Этот художник в студенческие годы увлекался театром, а в начале своей творческой деятельности сотрудничал с журналом «Крокодил», рисовал карикатуры и сатирические скетчи. В его рисунках всегда много движения, выразительных жестов, игры.

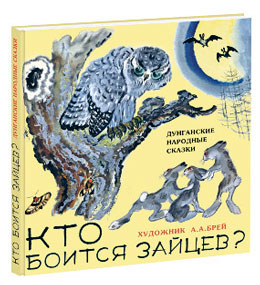

У советского «Малыша» было несколько серий-долгожительниц. Одна из них — «Сказки дружной семьи», выходившая с середины 1960-х до 1990 года. В серию включались самые интересные сказки народов СССР. «НИГМА», в сущности, возрождает эту серию, и название у неё похожее — «Сказки друзей». Открыли серию «Сказки народов Дагестана» (в 1976 году книга называлась «Сулмалагуз»). Вторая книга новой серии — дунганские сказки, впервые увидевшие свет в 1970-м.

Кто боится зайцев? — М., 2015. — [27] с. : ил. — (Сказки друзей).

Кто боится зайцев? — М., 2015. — [27] с. : ил. — (Сказки друзей).

Дунгане живут на большой территории: в Киргизии, на юге Казахстана, в Узбекистане и Китае. Поэтому в их сказках, наряду с привычными для нас животными и птицами — лягушками, курицей, совой, волком, оленем, действуют менее привычный тигр и совсем уж экзотическая обезьяна. Сюжеты сказок тоже необычны, а вот мотивы, напротив, близки и понятны: две сказки о смелости и две — о дружбе.

Сказки пересказал Марк Ватагин, писатель, переводчик, собиратель фольклора. Особенно много Ватагин сделал для популяризации калмыцких и тувинских сказок.

Книгу прекрасно проиллюстрировал Андрей Брей. Выдающийся мастер книжной иллюстрации Николай Устинов назвал его художником «добрым, солнечным, поэтично-сказочным».

Рисунки воспроизведены с оригиналов.

С оригиналами рисунков «НИГМА» работала и при издании пушкинской поэмы «Руслан и Людмила».

Пушкин, А. С. Руслан и Людмила. — М., 2015. — 151 с. : ил.

Пушкин, А. С. Руслан и Людмила. — М., 2015. — 151 с. : ил.

Татьяна Маврина, наш первый и всё ещё единственный обладатель Международной Золотой Медали имени Ханса Кристиана Андерсена, очень серьёзно отнеслась к работе над «Русланом и Людмилой». Татьяна Алексеевна даже создала макет будущей книги, в котором воплотила своё видение сказочной поэмы. Макет и все иллюстрации к поэме хранятся в Государственном музее А.С.Пушкина.

Макет стал книгой в 1960 году благодаря Московской печатной фабрике Гознака. Такое место рождения свидетельствует о высочайшем качестве полиграфического исполнения. Но Маврина была неординарным художником. Её цветовая палитра сложна и неожиданна. С абсолютной точностью передать тона мавринских красок Гознаку не удалось. Неизвестно, сумела ли «НИГМА» добиться лучшего качества печати, но кое-какие недоработки издателей очевидны.

Во-первых, большие, на всю страницу, полосные иллюстрации, предваряющие песни первую и четвёртую, вышли довольно-таки мутно, расплывчато. Во-вторых, нумерация страниц в оглавлении не совпадает с таковой в тексте. В-третьих, неясно, по какому изданию печатается текст поэмы: на обороте титульного листа указано «А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, М.—Л., 1957», в конце книги — «А.С.Пушкин. Руслан и Людмила. М. : Государственное издательство литературы, 1960».

В общем, могло получиться прекрасное издание «Руслана и Людмилы» с рисунками самой Мавриной, а вышло просто хорошее — большая, крепкая, яркая книга в тиснёном переплёте и с ляссе.

А вот сдержанно роскошные сборники классических немецких сказок, изданные питерско-московской «Речью», практически безупречны.

Гауф, В. Сказки Вильгельма Гауфа. — СПб. ; М., 2015. — 325 с. : ил.

Здесь пять сказок — «Рассказ о маленьком Муке», «Обезьяна в роли человека», «Карлик Нос», «Рассказ о корабле привидений» и «Холодное сердце» в классических перееводах Натальи Касаткиной, Ирины Татариновой и Серафимы Шлапоберской.

Гримм, Я., Гримм, В. Сказки братьев Гримм. — СПб. ; М. 2015. — 295 с. : ил.

Этот том включает в себя восемнадцать сказок, некоторые из них — довольно редкие. Переводчик — Григорий Петников.

За основу двухтомника взята большая (очень большая!) библиографическая редкость, выпущенная «Художником РСФСР» в 1979 году. Тогдашнее издание представляло собой два довольно толстых тома, обтянутых тканью, снабжённых суперобложками и вложенных в картонный футляр. Но главными были иллюстрации — великое множество больших, маленьких и совсем крошечных, в одну завитушку, рисунков несравненных Г.А.В. — Александра и Валерия Трауготов.

То, что делали братья Траугот, нередко называли книжной живописью. Иллюстрация для них — самостоятельный вид изобразительного искусства, безусловно связанный с литературной первоосновой, но требующий от художника большего, чем просто «перевод» текста на язык зрительных образов. В сказках Трауготы часто предлагают свою интерпретацию сюжетов и персонажей: «люди, животные и невероятные существа кувыркаются, пляшут, разыгрывают целые истории — живут своей собственной жизнью, казалось бы, не имеющей к сказкам <…> отношения. Иногда кажется, что персонажи попросту “cбежали” на поля книги с соседней иллюстрации, порой изображение соотносится с конкретной фразой или словом в тексте, а зачастую его смысл остаётся загадкой — тайной, которую хочется непременно разгадать».

Печать в издании 1979 года была для своего времени прекрасной, её качества, в общем, «хватает» и сегодня. Однако у современной полиграфии возможностей гораздо больше и не воспользоваться ими, не вдохнуть новую жизнь в классические сказки и удивительные рисунки было бы большим упущением.

«Речь» приложила огромные усилия, готовя иллюстрации к печати: на оригиналах кое-где потрескалась и начала осыпаться краска. Тонировка страниц сохранена, но слегка изменился оттенок — в лучшую сторону. Другими стали обложки, нет больше общего футляра. Зато новое оформление позволяет считать эти книги третьим и четвёртым томами необъявленного, но, очевидно, задуманного издателями собрания западноевропейских сказок, проиллюстрированных Трауготами. Первыми были «Сказки» Г.Х.Андерсена и «Волшебные сказки» Ш.Перро, выпущенные в 2014 году.

Тем временем петербургская редакция «Речи» выпустила третью книгу серии «Ребята с нашего двора».

Третьяков, Ю. Рыцари Берёзовой улицы. — СПб. ; М., 2015. — 207 с. : ил. — (Ребята с нашего двора).

Третьяков, Ю. Рыцари Берёзовой улицы. — СПб. ; М., 2015. — 207 с. : ил. — (Ребята с нашего двора).

В сборник входят повести «Рыцари Берёзовой улицы» и «Вася-капиталист». В первой мальчишки сначала планируют геройские набеги в духе Стеньки Разина, а потом передумывают и становятся рыцарями, ведь рыцари — «те же разбойники, только добрые, они заступаются за угнетённых». Поиски угнетённых потребуют времени, а бурная деятельность по их защите — немалых усилий и изобретательности, но в итоге берёзовцы найдут действительно угнетённых Сёмку и Алёшку и на самом деле спасут.

Вторая повесть рассказывает о том, как Вася-пионер подпал под власть денег и стал Васей-капиталистом. А потом, пообщавшись с другими любящими деньги мальчишками, понял, что с ними неинтересно, да и злые они. А Вася, хоть и разбогател, друзей своих в обиду не даёт! На том и завершилась его «капиталистическая» карьера.

Только не думайте, пожалуйста, что это нравоучительная книжка. Юрий Третьяков никогда таких не писал. Его герои — нормальные мальчишки, и подраться могут, и в соседский сад залезть, и вообще они — натуры увлекающиеся. Но, как справедливо замечает издательская аннотация, в них «живут жажда подвига, трудолюбие, бескорыстие и чувство справедливости».

Книга иллюстрирована динамичными чёрно-белыми рисунками Спартака Калачёва.

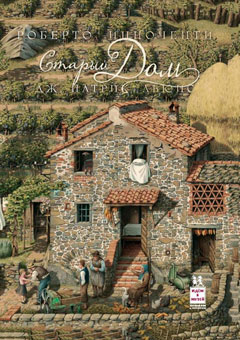

Московское издательство «Пешком в историю» давно не нуждается в каком бы то ни было представлении. Его продукция прочно завладела вниманием читателей, а многие даже признаются ему в любви. «Пешком в историю» — это книги для детей, настольные игры, подарочные наборы, карнавальные костюмы и праздники, посвящённые различным историческим эпохам. На этом фоне поэма «Старый дом» кажется чем-то почти чужеродным. Даже то, что книгу поместили в серию «Идём в музей», не объясняет до конца причин её появления.

На самом деле тут всё логично.

Льюис, Дж. П. Старый Дом. — М., 2014. — 64 с. : ил. — (Идём в музей).

Главный герой поэмы — старый, очень старый дом, который «так долго жил с людьми, что научился видеть, слышать и помнить». На его глазах «разрастались семьи и рушились вековые деревья». Он слышал радостный смех и грохот пушек. Бывали времена, когда о нём забывали и он разваливался, и времена, когда люди возвращались и у дома начиналась новая жизнь. Сейчас, когда Дом рассказывает свою историю, он снова пуст и заброшен. Но — удивительное дело! — ощущения безысходности не возникает, а ещё удивительнее то, что разговор о вечном круговороте жизни и смерти авторы ведут с детьми.

Главный герой поэмы — старый, очень старый дом, который «так долго жил с людьми, что научился видеть, слышать и помнить». На его глазах «разрастались семьи и рушились вековые деревья». Он слышал радостный смех и грохот пушек. Бывали времена, когда о нём забывали и он разваливался, и времена, когда люди возвращались и у дома начиналась новая жизнь. Сейчас, когда Дом рассказывает свою историю, он снова пуст и заброшен. Но — удивительное дело! — ощущения безысходности не возникает, а ещё удивительнее то, что разговор о вечном круговороте жизни и смерти авторы ведут с детьми.

Эту книгу создали американец Дж. Патрик Льюис и итальянец Роберто Инноченти. Льюис — автор семидесяти пяти книжек, в 2011 году он стал лауреатом премии «Детский поэт». Инноченти — выдающийся художник-иллюстратор, обладатель многих престижных наград. В его «коллекции» — «Золотое яблоко» (Биеналле иллюстрации в Братиславе, 1985), британская медаль Кейт Гринуэй (1988) и Международная Золотая Медаль имени Ханса Кристиана Андерсена (2008). По словам одного из авторитетных критиков, «Инноченти предоставляет нам замечательную возможность почувствовать всю драму истории через визуально красноречивые иллюстрации».

«Драма истории» и собственно история присутствуют в «Старом Доме» в полной мере. Место действия — Италия, время — весь ХХ век. Шли годы, сменялись жильцы, перестраивался Дом, лес на окрестных холмах уступал место виноградникам, те — полям, а потом снова возвращались деревья. Всё это Инноченти показывает подробно, точно, откровенно.

Основное место в книге (целые развороты) занимают иллюстрации, но нельзя не отметить и текст: эти пятьдесят две короткие строки вместили в себя целую эпоху. И тем значительнее заслуга переводчика Марины Бородицкой, устами которой заговорил с нами Старый Дом.

В Интернете можно встретить утверждение, что «Старый Дом» — «первое явление на российском книжном рынке одного из самых значительных мировых иллюстраторов». Это не так. С рисунками Инноченти издательство «Эксмо» ранее выпускало «Приключения Пиноккио» К.Коллоди (2009) и «Щелкунчика» Э.Т.А.Гофмана (2010).

Молодое издательство «БерИнгА» впервые появляется на страницах «Библиогида». Наше внимание привлёк первый выпуск проекта «Живые лица».

Живые лица : навигатор по современной отечественной литературе. — М., 2014. — 223 с. : ил.

Живые лица : навигатор по современной отечественной литературе. — М., 2014. — 223 с. : ил.

Этому «навигатору» его составитель Татьяна Говенько придала вид биобиблиографического справочника. Он адресован библиотекарям, родителям, учителям, работникам книжных магазинов — всем, кто так или иначе задаётся вопросом «что бы такое предложить ребёнку почитать?».

Предисловие к книге написала Анастасия Губайдуллина, кандидат филологических наук, доцент кафедры Истории русской литературы ХХ века Томского государственного университета. Её «Нить Ариадны» — это краткий анализ нынешнего состояния дел в отечественном книгоиздании и некоторых особенностей современной литературы для детей и подростков. Эти-то особенности или, если говорить прямо, нежелание многих родителей признавать эволюцию детской литературы — в известной мере и есть причина того, что взрослые совсем перестали ориентироваться в книгах для детей. Они больше ничего не могут посоветовать своему ребёнку, потому что «не доверяют новым книгам <…>, так как считают их странными».

Справочник призван помочь читателям встретиться с писателями, чтобы те и другие попытались понять друг друга. И вот двадцать семь писателей смотрят на нас со страниц «навигатора» и рассказывают — о своём детстве и о себе сегодняшних, делятся планами, взглядами на жизнь, секретами мастерства. Затем слово берёт составитель и предлагает список книг каждого автора, «классифицированных по возрастным группам, интересам и вкусам читателей».

К сожалению, издание не лишено серьёзных недостатков. Во-первых, не ясно, по каким критериям выбирались авторы для включения в справочник (складывается впечатление, что ни по каким, а между тем, отсутствие мало-мальски внятной позиции составителя существенно подрывает наше доверие к проекту в целом).

Во-вторых, в книге отсутствует какая бы то ни было структура: материалы расположены не по алфавиту, никак не организованы тематически или жанрово. Если бы не «Содержание» с указанием номеров страниц, ориентироваться в «навигаторе» пришлось бы наугад.

Тем не менее, «Живые лица» — интересный и нужный проект.

С нетерпением ждём продолжения.