Это тот самый случай, когда имя автора неизменно вызывает в памяти одну-единственную книгу.

Повесть «Хижина дяди Тома» (1851-1852) в прямом смысле была написана на злобу дня, буквально по горячим следам: Гарриет Бичер-Стоу выразила в ней протест против принятого Конгрессом США Закона о беглых рабах (1850), позволявшего преследовать негров даже в тех штатах, где рабство было запрещено. Но протест оказался настолько гневным и страстным, что книга молниеносно сделалась сверхпопулярной. И несмотря на то, что более поздние сочинения писательницы, по мнению критиков, превосходили «Хижину…» в художественном отношении, неумолимое время рассудило по-своему.

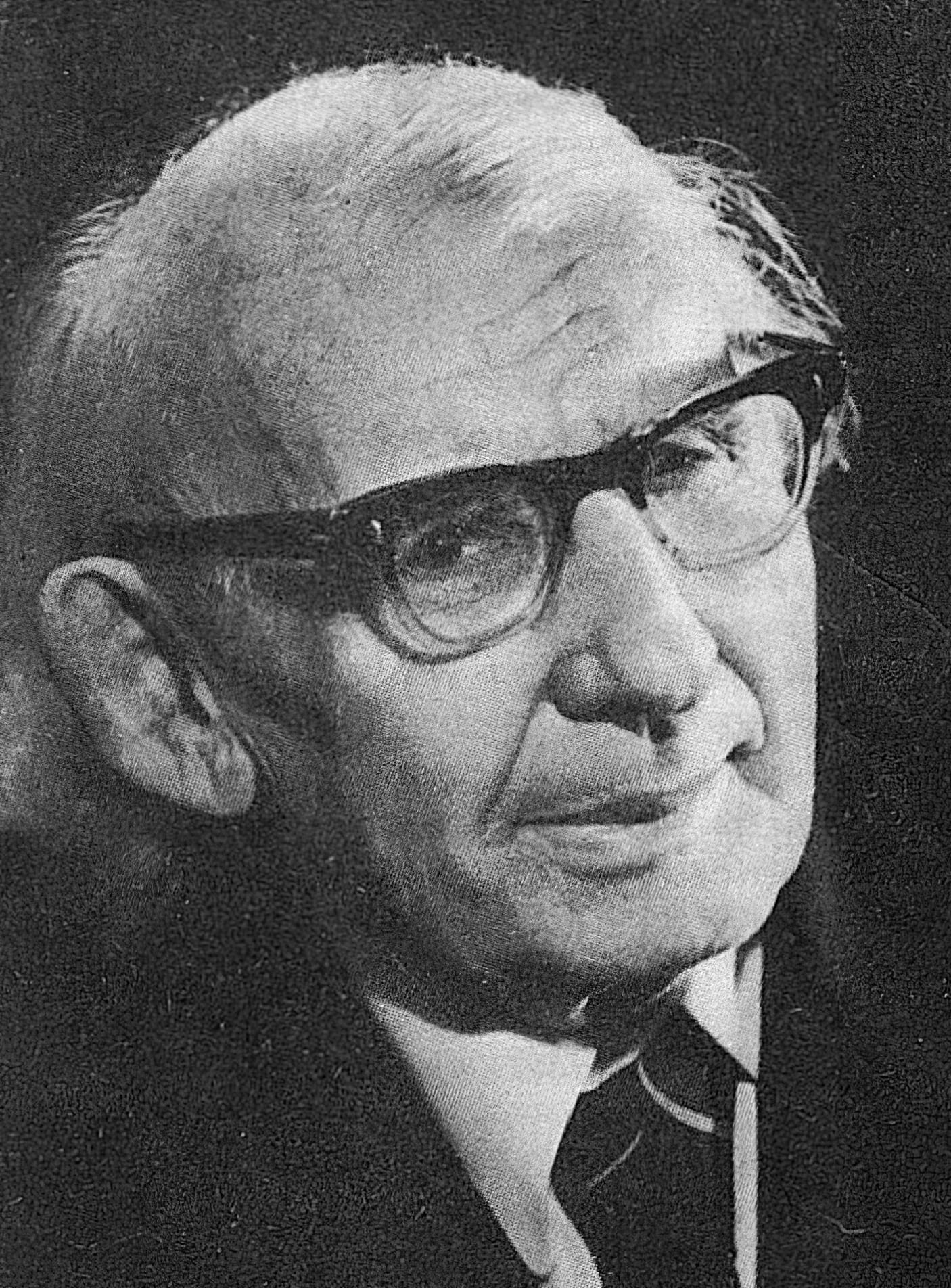

Говоря о Волкове, трудно удержаться от ностальгических воспоминаний. И это неудивительно: «Волшебник Изумрудного города» был одной из любимейших сказок нашего детства; сказок не рядовых, не «одноразовых», но читанных и перечитанных несчётное число раз с каким-то восторженным, почти маниакальным упоением и самозабвением.

Первой книгой сказочного цикла, которую мне посчастливилось отыскать (вернее, она сама нашлась среди прочих книг тётушкиной библиотеки), оказался вовсе не «Волшебник…», а «Семь подземных королей». Прелесть была в том, что Волков сам давал любознательному читателю наводку, в каждом из следующих томов бегло пересказывая «содержание предыдущих серий» и таким образом открывая заманчивую перспективу. Но на первых порах невозможность прочитать начало привела к тому, что, ещё не догадываясь о понятии «фанфик» (что означает: сочинение фаната по мотивам любимой книги), я вовсю предавался графомании, пытаясь «изобрести велосипед», то есть написать своего собственного «Волшебника Изумрудного города».

Тем, кто вырос на теперешнем сказочном изобилии, придётся долго объяснять, с какими немалыми трудностями было сопряжено чтение волковской эпопеи. Нет, Александр Мелентьевич никогда не числился в диссидентах, однако его неслыханная популярность в народе не шла ни в какое сравнение с более чем скромным официальным признанием. Книги издавались скупо (до «перестройки» издательство «Детская литература» их фактически игнорировало), массовое детское помешательство старались не афишировать, поэтому спрос в сотни раз превышал предложение. Кроме того, при всём давлении «низов», заваливавших редакции полуграмотными восторженными письмами, незыблемую табель о рангах, которая существовала в советской детской литературе и в которой Волков никак не мог претендовать на верхние строчки, обойти было невозможно. И пока собрания сочинений довольных собой литературных генералов стояли на полках библиотек мёртвым грузом, книжки про Страшилу и Железного Дровосека были исключительно «по записи». За последней — «Тайной заброшенного замка» — я стоял в очереди так долго, что к тому времени, как она освободилась, успел повзрослеть, и повесть не произвела на меня особого впечатления.

И всё же теперь, листая у прилавка очередные издания сказок Лаймена Фрэнка Баума, наконец-то допущенного на наш книжный рынок, я всякий раз ловлю себя на мысли: а Волков-то, пожалуй, лучше!