Окончив МГУ в 1988 году, Е.В. Басова работала в газетах Магадана и Чебоксар. Журналистский период своей жизни вспоминает так: «...ездила со "Скорой помощью", с милицией, брала интервью у людей разных профессий, ходила на заводы и фабрики. Увидела, например, как пекут хлеб, делают огромные трактора, плавят сталь, вяжут колготки, и ещё многое другое». Затем была лаборанткой в литейном цехе, санитаркой в отделении для новорождённых, служительницей в собачьем приюте, художником-оформителем, репетитором по русскому языку, руководителем детской литературной студии. Одно время работала редактором в издательстве, потом освоила дизайн и вёрстку. Сегодня работает в чебоксарской газете «Время», совмещая обязанности корреспондента, верстальщика и дизайнера.

В рассказах и повестях для детей и подростков Евгения Басова говорит о доброте, ответственности и взаимопомощи, поднимает так называемые недетские темы: одиночество, непонятость, инаковость, предательство и жестокость, поиск искренней привязанности. Произведения Басовой часто становятся предметом обсуждения читателей, библиотекарей. Неоднозначную реакцию, особенно у взрослых, вызвали повесть «Эй, Рыбка!» (2011), роман «Следы» (2017). Литературный критик О. Виноградова считает, что Басова «тонко чувствует жизнь (не только внешнюю, но и внутреннюю) и умеет обращаться с ней как художник — ищет не "правильное", но "настоящее"» .

Евгения Басова на протяжении ряда лет публиковалась в региональной прессе и центральной прессе: «День и ночь», «Новый енисейский литератор» (Красноярск); «Урал» (Екатеринбург); «Лик Чувашии», «Чувашия литературная» (Чебоксары); «Кукумбер», «Московский литератор», «Октябрь» (Москва); «Чиж и Ёж», «Звезда» (Санкт-Петербург) и др. Сегодня её книги печатают такие издательства, как «Волчок», «Детская литература», «КомпасГид», «Самокат» (Москва); «Гриф», «Детгиз», «Речь» (Санкт-Петербург).

В 2019 году Е.В. Басова (Илга Понорницкая), поэт М.Д. Яснов, прозаик Н.С. Дашевская, художники А.И. Архипова и А.Г. Траугот. были номинированы на Международную премию памяти Астрид Линдгрен 2020 года. Тогда же на соискание премии была выдвинута Российская государственная детская библиотека.

Имя Теодора Старджона уводит нас в «золотой век» американской фантастики, во времена, когда творили такие мастера, как Айзек Азимов и Роберт Хайнлайн, Рэй Брэдбери и Клиффорд Саймак. Хотите верьте, хотите нет, но известный американский исследователь и писатель Джеймс Ганн, автор фундаментальной «Истории научной фантастики», называет Старджона «самым талантливым» из всей этой блистательной плеяды: «Он смог отыскать свой путь в бесконечном разнообразии тем и сюжетов, найдя свой голос и свою философию… Но с точки зрения карьеры и славы он был в невыгодном положении по сравнению со своими современниками, потому что являлся прирождённым новеллистом, тогда как авторы романов имели неоспоримые преимущества на книжном рынке и на пути к славе».

Как бы там ни было, кроме Старджона, лишь Рэю Брэдбери удалось так же тонко и органично соединить в своём творчестве научную фантастику, фэнтези и литературу ужасов с отточенной писательской техникой и глубоким психологизмом.

Будучи приверженцем короткой формы, Старджон в самом деле крайне редко писал крупные произведения. Но один из его немногочисленных романов по праву вошёл в классику НФ — это роман «Больше, чем люди», удостоенный Международной премии по фантастике. В центре его сюжета — пятеро юных героев, каждый из которых от природы наделён необыкновенными способностями.

С детьми связаны и некоторые рассказы писателя: «Ракета Мяуса», «Медвежонок профессора» (жуткая история!), «Крошка и чудовище». Интересно, что последний переведён на русский язык Игорем Можейко (Киром Булычёвым).

А.Копейкин

Перед совершенством графических форм Георгия Нарбута остаётся лишь безмолвно застыть в изумлении и восторге. По мнению Дмитрия Митрохина, этот художник принадлежал «к тем натурам, которые сразу же “находят себя”», которым «не приходится тратить целые годы на сомнения, на выбор рода искусства». Рисование ему не очень давалось, и специального образования он так и не получил, зато ещё в гимназические годы беспрестанно «рисовал красками и карандашом без руководителей: что мог, как мог и что хотел». Нарбут признавался, что его «очень заинтересовало при прохождении курса древнеславянского языка, как это в старину писались от руки книги», и он пытался «писать по-старинному», воспроизводя шрифт Остромирова Евангелия. Прирождённый каллиграф, он «сначала переписал “Поучение Владимира Мономаха к своим детям”, затем “Евангелие от Матфея”, “Песню о Роланде” (готическим шрифтом с орнаментированными заглавными буквами)». Такими, по словам художника, были его «первые опыты в графике».

Нарбута причисляют к «младшему поколению» «мирискусников». Пройдя через юношеское увлечение Бенуа и Билибиным, он за короткий срок, отпущенный ему судьбой, сумел выработать самобытный стиль книжной графики, вошедший в классику национального искусства России и Украины. Мстислав Добужинский вспоминал, что именно «под влиянием Билибина Нарбут стал изучать “первоисточники”. Кажется, Билибин внушил ему серьёзный интерес к Дюреру и мастерам деревянной гравюры, и известный период в творчестве Нарбута отразил его увлечение малыми мастерами и средневековьем…»

Старинные шрифты и буквицы, несказанно прекрасные орнаменты и узорочье, завитки и росчерки, заставки и концовки, гербы и силуэты, народные игрушки и лубок — в них черпал вдохновение уникальный художник. «Понятно, почему Г.Нарбут был великолепным графиком в смысле книжного украшения и не увлекался иллюстрациями, — писал Михаил Кузмин. — Работы его в последней области менее удачны. Его лирика, его пафос — из геральдических, канцелярских, каллиграфических (не природных) линий создавать новую природу, новый (опять-таки почти всегда геральдический) мир.

При взгляде на его животных, деревья, человеческие фигуры всегда чувствуешь, из какого росчерка, печати они произошли, и в какого щитодержателя, грифона, в какую канцелярскую закорючку хотел бы обратить их художник».

Несравненной красотой и изысканностью отмечены книги, оформленные Георгием Нарбутом: «Басни» И.А.Крылова, «Как мыши кота хоронили» В.А.Жуковского, «Соловей» Х.К.Андерсена, «Украинская азбука».

«Значение Нарбута в том, что, приняв культурные графические навыки “Мира искусства”, покорный своему призванию, он с истинным героизмом все силы и способности направил на борьбу с упадком художественной внешности книги и стремился создать книгу как произведение искусства, законченное и цельное, от переплёта до последней концовки» (Д.Митрохин).

А.Копейкин

Круг исследовательских интересов Ю.М.Лотмана был так широк, а достижения в самых разных сферах научного знания так весомы, что, подступаясь к его трудам, ещё издали начинаешь испытывать робость. Фундаментальные исследования творчества Н.М.Карамзина, Н.В.Гоголя, писателей-декабристов, признанный классическим комментарий к «Евгению Онегину» А.С.Пушкина, множество теоретических работ по семиотике — увы, большая часть написанного тартуским мудрецом едва ли доступна неспециалисту, несмотря на то что, излагая свои идеи, учёный всячески старался избегать нарочитой «зауми».

Широкой публике Лотман запомнился прежде всего как создатель просветительского цикла телепередач «Беседы о русской культуре». На основе этих лекций он подготовил и издал объёмистую книгу с тем же названием, в предисловии к которой писал: «Вечное всегда носит одежду времени, и одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаём сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаём и не понимаем самих себя.

Человек меняется, и, чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей прошлого — а ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, — надо представлять себе, как они жили, какой мир их окружал, каковы были их общие представления и представления нравственные, их служебные обязанности, обычаи, одежда, почему они поступали так, а не иначе. Это и будет темой предлагаемых бесед».

Также под именем Ю.М.Лотмана в 2000 году был выпущен «Учебник по русской литературе для средней школы».

А.Копейкин

Война разделила творчество Веркора на две части — именно тогда талантливый художник-график начал писать прозу. В Париже, оккупированном фашистами, он организовал подпольное издательство, в котором выпустил свой первый роман «Молчание моря», ставший, по словам Михаила Яснова, «символом движения Сопротивления».

Впоследствии, успев прославиться как автор философского фантастического романа «Люди или животные?», Веркор решил издать книжку для детей. На её титульном листе было написано:

СКАЗКИ ДЛЯ ГОРЧИЧНИКОВ,

рассказанные ею своему сыну

Веркору

В маленьком предисловии писатель поведал о том, как во время его болезней мама ставила ему на грудь жгучий горчичник, а сама принималась рассказывать сказку, чтобы хоть как-то отвлечь сына от боли. Эти удивительные волшебные истории — по сути, старинные французские легенды — так искусно были связаны между собой и так увлекали маленького Веркора, что он забывал обо всём на свете. Вот как они называются: «Хранитель Ломского леса», «Страх-о-семи-головах», «Великан-без-сердца» и «Женщина-змея».

А.Копейкин

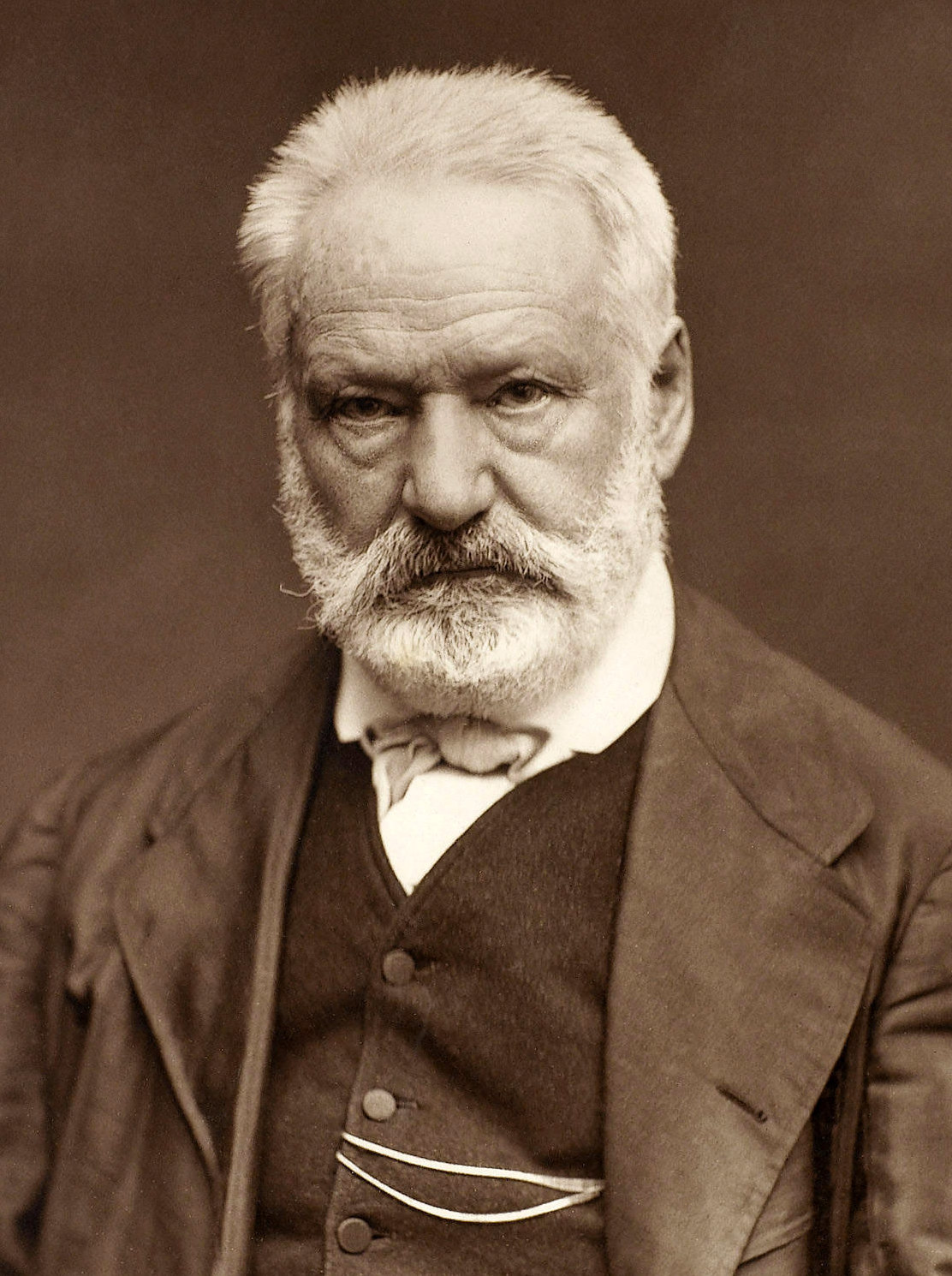

«Гюго сделал много, очень много, и это легко заметить, даже если мы возьмём только его романы — самое популярное, но не самое лучшее, что у него есть. Каждый роман — небольшая Французская революция. В “Соборе Парижской Богоматери” он явил миру красоты и ужасы средневекового уклада, ради которого столь безжалостно приносили в жертву человеческую личность. В “Отверженных” он поведал, что нынешний уклад со всеми его правами и судоговорениями ничуть не менее жесток. В “Девяносто третьем” показал, как жертвоприношение это стали считать необходимым и даже приятным на свой, мрачный лад в так называемое Новое время. И в каждом романе непременно есть два свойства — желание поразить читателя и любовь к народу, “сенсационность” и “демократизм”.

Лучшее в Гюго-романисте — то, что он всегда интересен по самой достойной причине: всё интересно ему. Там, где никому не удаётся сохранить мало-мальскую живость, он блещет непомерным красноречием, ибо для него нет ни малого, ни большого. Он отменил глупейшее, да и подлейшее из слов — “незначительный”, ибо верит, что всё исполнено смысла.

В лучшем его романе, то есть лучше всего написанном, в “Соборе”, причудливые и пышные подробности готической архитектуры почти так же живы, как люди. Благочестивые фигуры, испещрившие книгу, вызывают примерно такое же чувство, как Руанский собор, когда перед ним стоишь, — кажется, что камни задвигались, заволновались, словно море, в котором змеятся змии, над которым летают птицы. У Гюго нет театральных задников. В “Отверженных”, как и в “Соборе”, Париж — едва ли не главный герой» (Г.К.Честертон).

«Время, стирающее с лица земли холмы и пригорки, щадит высокие горы. Над океаном забвения, поглотившим столько творений XIX века, архипелаг Гюго гордо вздымает свои вершины, увенчанные яркими образами.

Исторические памятники, ставшие символами эпох и крупнейших событий в жизни Франции, по-прежнему неразрывно связаны с его стихами. От башен собора Парижской богоматери до купола на Доме инвалидов, где ещё колышутся полотнища знамён, развевавшиеся от его дыхания, от Триумфальной арки до Вандомской колонны — весь Париж предстаёт перед нами, как ода Виктору Гюго, как поэма из камня, чьими строфами были вершины нашей истории» (А.Моруа).

Нет нужды перечислять заслуги Фламмариона перед астрономической наукой — они очевидны и велики. Но главная его заслуга заключается в том, что своими книгами он заставил людей взглянуть на звёзды с восторгом и трепетом. Для этого мало одних только знаний, здесь нужны искренняя увлечённость и подлинный, вдохновенный талант писателя.

Именно он, незаурядный талант писателя-популяризатора, подарил сочинениям Фламмариона долгую жизнь; его «История неба» заслуженно входит в «золотой» список книг для любителей астрономии (см.: КРУГ ЧТЕНИЯ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ: Астрономия).

Возможно, когда-нибудь на русском языке вновь будут изданы и другие научно-популярные труды этого замечательного учёного: «Атмосфера», «Небесные чудеса», «Популярная астрономия» или, к примеру, иллюстрированная книжечка «Что такое небо» (см.: МУЗЕЙ КНИГИ: ПОРТРЕТ КНИГИ: Роман неба).

А.Копейкин

В 2007 году рукопись книги «Асино лето» принесла Тамаре Михеевой премию «Заветная мечта». Книга в оформлении художника Светланы Никонюк была издана в Челябинске и в 2008 году включена в Федеральную целевую программу «Культура России». В издательстве Марины Волковой вышла и следующая книга Михеевой «Летние истории». В неё вошли небольшие истории, рассказанные от имени вожатой о жизни ребят в летнем лагере.

В 2010 году за рукопись повести «Лёгкие горы» Тамаре Михеевой была вручена поощрительная награда Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Через два года повесть вышла в ИД Мещерякова и попала в топ–14 русских обложек года по версии журнала «Афиша» (художник книги — Василий Ермолаев).

С 2013 года Тамара Михеева активно сотрудничает с издательством «КомпасГид», которое издало повесть «Асино лето» с иллюстрациями Кати Толстой. Книга за несколько переизданий превратилась в настоящую детскую классику. В 2018 году она вышла с иллюстрациями Ольги Брезинской. Работа художника подчёркивает волшебство книги и при этом остаётся очень жизненной. Автор признаётся, что для неё «Асино лето» — любимое произведение. «Для меня это особенная книга… То, как я написала «Асино лето», можно назвать настоящим вдохновением».

После окончания института Виктория Ледерман преподавала английский и французский язык в школе. Ушла из школы, когда поняла, что комфортнее чувствует себя с одним-двумя учениками, лицом к лицу. Начала заниматься репетиторством. Всё это время писала для взрослых, но книжных публикаций не было.

Однажды ей попалось на глаза объявление о конкурсе прозы для подростков, и она захотела попробовать написать что-то для детей. А так как сама Виктория очень любит жанр «городское фэнтези», когда в нашей обыденной жизни происходит что-то волшебное и невероятное, то пришла идея придумать такой сюжет и поместить современных подростков в такие необычные условия. Так родилась книга «Календарь ма(й)я».

Рукопись получила специальный приз детского жюри премии им. В. Крапивина (2014), её заметило московское издательство «КомпасГид» и заключило договор на издание книги. В дальнейшем книгу о путешествии во времени рекомендовал журнал «Forbes» в разделе «10 главных детских книг лета 2016», книжный магазин «Москва», как книгу июля 2016 года, и издательство «КомпасГид», как самую продаваемую книгу в 2016 году.

На историко-филологическом факультете в одно время с Л. Я. Зиманом учились В. А. Пронин (литературовед), Ю. Ч. Ким (бард), Ю. И. Коваль (писатель и художник), М. С. Харитонов (прозаик и переводчик), И. Я. Габай (поэт, педагог и диссидент). Молодых людей связала крепкая дружба, выдержавшая проверку временем и расстоянием. «Мы, как и все студенты, пропускали лекции. Но один предмет мы усвоили замечательно. Это наше лицейское дружество, может быть, самое славное, что было в нашей жизни», — сказал Л. Я. Зиман спустя годы.

На рубеже веков Л. Я. Зиман вернулся к биографиям отечественных и зарубежных писателей: писал о Николае Ивановиче Дубове, Григории Марковиче Кружкове (Русские детские писатели ХХ века: биобиблиографический словарь, 1997), Джеймсе Гринвуде (Зарубежные детские писатели в России: биобиблиографический словарь, 2005), Шарле Перро, Томасе Майн Риде, Джонатане Свифте, Вальтере Скотте, Роберте Льюисе Стивенсоне, Марке Твене, Памеле Трэверс, Джоэле Чандлере Харрисе, Туве Марике Янссон (Детям о писателях. Зарубежные писатели, 2007).

Опубликовал в разных журналах ряд статей о Пиноккио и его «брате» Буратино: «Сто лет Буратино» (Наука и жизнь, 1982, № 1), «Долгая жизнь человечка с длинным носом» (в соавторстве с Н. Филимоновой; Детская литература, 1983, № 4), «Наш веселый друг Буратино» (в соавторстве с Л. В. Владимирским; Советская культура, 1983, 1 января), «Товарищ Пиноккио и индустриальный магнат Карабас Барабас» (Детская литература, 1991, №3), «Приключения Буратино нескончаемы» (Дошкольное воспитание, 1995, № 11). «Алексей Толстой превратил историю о том, как сложно преодолеть искушения и стать человеком, в сказку о классовой борьбе», — считает Л. Я. Зиман, читавший сказку Карло Коллоди в оригинале.

Переводами зарубежной детской литературы Л. Я. Зиман занялся после окончания курсов иностранных языков (1969–1973, итальянский язык). Переводил с итальянского языка стихотворения и сказки Гвидо Гоццано, сказки Флорианы Босси и Эльзы Моранте. После этих опытов обратился к произведениям английских и американских авторов. В его переводах выходили стихотворения Роберта Льюиса Стивенсона (из цикла «Детский сад стихов»), Эдварда Лира, Кейт Гринуэй, Джеймса Ривза, Иэна Серрайлиера, Юджина Фильда, Карсон Маккалерс, сказки Джоан Эйкен, Уильяма Стейга и Доктора Сьюза. Особую сложность представлял перевод детской поэзии К. Дж. Россетти, создававшей два варианта одного стихотворения — на английском и итальянском языках. Благодаря Зиману юные читатели открыли для себя творчество американской поэтессы Дороти Кили Олдис.

Переводы Л. Я. Зимана выдержаны в традициях школы С. Я. Маршака, предполагающей свободное обращение с оригиналом и отсутствие буквализма.