Подумать только, нет уже обоих — писателя Кира Булычёва и художника Евгения Мигунова. А ведь казалось, их творческому союзу никогда не придёт конец: Булычёв на радость поклонникам будет исправно сочинять всё новые и новые истории про Алису, а Мигунов — так же исправно рисовать к ним картинки.

Они ушли почти одновременно, с разницей в несколько месяцев. Угадывается даже некая зловещая закономерность: стоило Евгению Тихоновичу заболеть так тяжко, что он не смог больше делать иллюстрации к булычёвским книжкам, как не стало самого Булычёва. А вслед за ним — 1 января 2004 года! — ушёл и его верный друг и соавтор Мигунов.

В связи с именем Мигунова как-то особенно глубоко задумываешься о несправедливости жизни. И это при том, что назвать его творческую судьбу неудавшейся или несложившейся ни в коем случае нельзя. Однако, прослеживая её во времени, постоянно ловишь себя на мысли: а что было бы, если?..

Что было бы, если б Евгений Тихонович остался на «Союзмультфильме» и, следовательно, в мультипликации?.. Что если бы с ним поступили не по-хамски, а по-человечески? Наверное, история отечественного анимационного кино пошла бы по какому-то иному пути, ведь именно тогда он вынашивал несколько совершенно оригинальных замыслов. Но что тогда стало бы с книжной графикой? Кто сделал бы теперь уже классические рисунки к «Понедельнику…» братьев Стругацких, «Электронику…» Велтистова и, наконец, «Девочке с Земли»?.. Кто бы нарисовал памятные многим диафильмы про Красную Шапочку и Волшебника Изумрудного города?.. И наоборот, листая книжки с мигуновскими картинками или просматривая его диафильмы (было бы только на чём!), буквально хочется кричать о том, что такому художнику самое место в мультипликации! Смотрите, ведь у него всё в движении — в прыжке, в полёте — всё бегает и скачет!..

И снова несправедливость, поскольку вторая, книжно-журнальная половина жизни Евгения Тихоновича заслонила для большинства людей то, что он сделал, работая на «Союзмультфильме».

Да, мультфильмы эти были давно, но давайте вспомним их в день рождения одного из самых весёлых и жизнерадостных художников кино и книги: «Краденое солнце» (1943), «Зимняя сказка» (1944), «Пропавшая грамота» (1945), «Песенка радости» (1946), «Квартет» (1947), «Слон и муравей» (1948), «Когда зажигаются ёлки» (1950), «Лесные путешественники» (1951), «Волшебный магазин» (1953), «Карандаш и Клякса — весёлые охотники» (1954), «Трубка и медведь» (1955), «Это что за птица?» (1955)…

Между прочим, создатель «Варежки», «Чебурашки» и во многом ученик и последователь Мигунова Роман Качанов приглашал своего коллегу и наставника, раз и навсегда порвавшего с мультипликацией, художником-постановщиком на триумфальную «Тайну Третьей планеты». Тот отказался — по его собственному признанию, из самолюбия («оказывается, оно у меня есть!»).

И опять этот вопрос: а что было бы, если?..

А.Копейкин

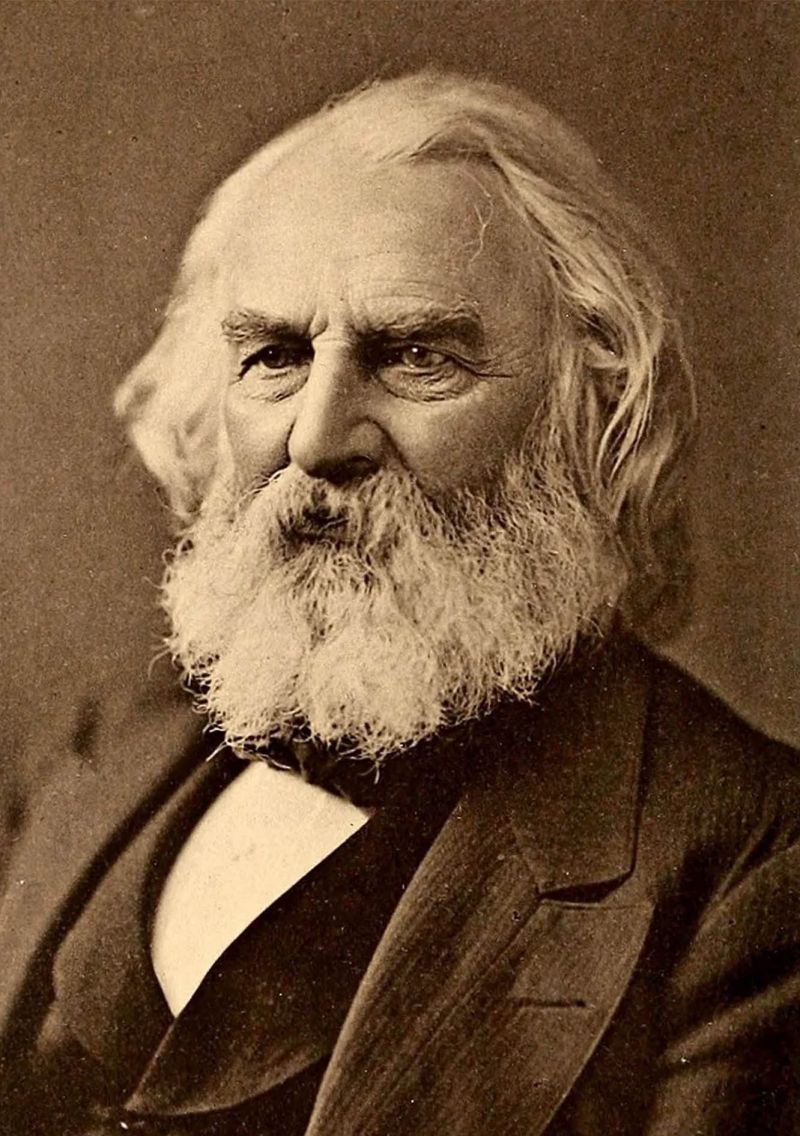

Лонгфелло работал над поэмой с июня 1854 по март 1855 года. Она основана на наиболее интересных индейских преданиях, отобранных поэтом. «Песнь о Гайавате», — писал Лонгфелло, — это индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Мичабу, Чайабо, Манабозо, Таренэй-вэгон и Гайавата, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды. Действие поэмы происходит в стране оджибуэев, на южном берегу озера Верхнего, между Живописными Скалами и Великими Песками».

Гайавата — полулегендарное историческое лицо, народный герой, живший в XV веке, вождь племени, один из основателей Лиги ирокезов. В поэме Лонгфелло Гайавата — сын Веноны, дочери упавшей с неба звезды, и западного ветра Мэджекивиса. Он обучил племя оджибуэев письменности, ремеслам и врачеванию, помог приручить диких зверей и выращивать маис. Гайавата не оставил безнаказанным коварного По-Пок-Кивиса и спас людей от чудовищ — медведя Мише-Моквы и царь-рыбы Мише-Намы. Он прекратил распри между племенами и научил их жить в мире и согласии.

Поэма Лонгфелло написана четырехстопным ямбом, как и финский эпос «Калевала», схожи и некоторые сюжетные линии.

«Песнь о Гайавате» стала одним из крупнейших образцов американской эпической поэзии. Она выдержала множество изданий, была переведена на огромное количество языков и принесла автору мировую известность. Через год после выхода поэмы Генри Р. Скулкрафт опубликовал книгу «Миф о Гайавате» (переработанный вариант «Алгических исследований») и посвятил её Лонгфелло.