Отмечается с 1935 года в день подписания Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха.

Его хвалили критики — называли мастером рассказа; по его книгам и сценариям снимались фильмы — «Истребители», «Родная кровь», «Ночной звонок»; пьесы в течение многих лет не сходили с театральных подмостков — в том числе «Встреча в темноте», поставленная Юрием Завадским.

О чём бы он ни писал, его всегда интересовали люди. Всегда, даже если речь шла о собаке, как, например, в рассказе «Солёный пёс», одном из лучших его рассказов. Характеры людей, непростые человеческие взаимоотношения — вот что прежде всего волновало писателя Фёдора Кнорре.

Он любил людей, о которых писал, — вне зависимости от того, каковы они были: «молодых и старых, хороших и плохих, удачливых и несчастных» (С.Баруздин).

Часто и с удовольствием обращался Фёдор Фёдорович к детской аудитории. Повесть «Оля» и сказка «Капитан Крокус» пронизаны стихией цирка, хорошо знакомой их автору (в молодые годы он сочинял цирковые репризы). Удивительно трогательна и человечна повесть о маленьком бельчонке «Черничные Глазки» (см.: Избранное: Чтение для души: Книги о животных: Кнорре Ф.Ф. Черничные Глазки). Особняком в творчестве писателя стоит сказочная фантастика — поражающая богатством выдумки повесть «Бумажные книги Лали» и «Рыцарская сказка», в которой своеобразно преломлён классический сюжет о рыцаре, драконе и прекрасной даме.

«Когда пишу для детей, — признавался Кнорре, — я отдыхаю. Это всё равно что хорошая прогулка по неизведанным местам, где за каждым поворотом не знаешь, что тебя ожидает. Что касается самого писания, то тут труд даже более серьёзный, чем писание для взрослых. Трудность одна: надо быть и совершенно на равных с читателем и одновременно чуточку умнее и хитрее его…»

А. Копейкин

Не секрет, что статус писателя «культового», любимого миллионами разноплемённых и разновозрастных читателей, налагает на человека, таким статусом обладающего, немалые обязательства, и очень мало кому удаётся их исполнять с таким же безупречным достоинством, с каким это делал Борис Стругацкий.

Более десяти лет на официальном сайте братьев Стругацких продолжалось «off-line интервью», в котором Борис Натанович с завидной регулярностью, чуть только позволяли здоровье и время, отвечал на всевозможные вопросы «фэнов»: от сугубо конкретных, касающихся различных интригующих подробностей произведений АБС, до общих и «вечных» (о «смысле жизни» и прочем). Вероятно, это самое длинное писательское интервью в мире, достойное «Книги рекордов Гиннеса»! Поражало, кроме того, безграничное терпение мастера, умудрявшегося дать внятный, содержательный и — часто — остроумный ответ на самый заковыристый читательский вопрос.

После двух романов, написанных без брата Аркадия, главной книгой последних лет жизни для Бориса Стругацкого стали «Комментарии к пройденному» — не столько мемуары, сколько подробная и весьма скрупулёзная история создания каждой написанной братьями-фантастами книги, обильно проиллюстрированная множеством документов из писательского архива, — крайне занимательное чтение для всякого уважающего себя поклонника АБС. К художественной прозе он больше не обращался.

А. Копейкин

Иногда Анатолий Елисеев работал один, иногда вдвоём с художником Михаилом Скобелевым. Вместе и по отдельности они оформили огромное количество книг — от Пушкина до Андрея Усачёва. Перечислять все нет ни возможности, ни смысла, упомяну лишь некоторые: «Конёк-Горбунок» П.П.Ершова, «Ёлка» и «Свинопас» Х.К.Андерсена, «Считалия» Б.В.Заходера, «Мой дедушка — памятник» В.П.Аксёнова, «Малиновая кошка» Ю.П.Мориц, «Приключения Карандаша и Самоделкина» Ю.М.Дружкова. А ещё книги Агнии Барто, Виктора Драгунского, Эммы Мошковской, Ефима Чеповецкого, Ежи Брошкевича, Виталия Мелентьева, Эдуарда Успенского, Сергея Махотина и многих-многих других.

Детям «картинки» Елисеева нравятся. Они весёлые, яркие и динамичные.

|

Мой замок стоит на утёсе крутом

В далёких, туманных горах, Его я воздвигнул во мраке ночном С проклятьем на бледных устах. |

Признайтесь честно, разве это «взрослые» стихи?..

Замки да короли, капитаны да корабли, флибустьеры да конквистадоры… Когда же и читать о них, как не в юности?

Или, например, вот это:

|

Мрачный всадник примчался на чёрном коне,

Он закутан был в бархатный плащ, Его взор был ужасен, как город в огне, И, как молния ночью, блестящ. |

Неужели современные молодые люди, взахлёб читающие фэнтези, пройдут мимо поэзии Гумилёва? Хотелось бы верить, что нет. Иначе будет очень обидно, потому что в зрелые годы они вряд ли к ней вернутся.

Представляя публике «детлитовское» издание «Капитанов» с великолепными рисунками Г.А.В.Траугот, Лев Николаевич Гумилёв назвал отца «не только поэтом, но путешественником и солдатом». И мы, разумеется, помним, что в другом стихотворении — «Мои читатели» — Николай Степанович говорил о таких же, как он, «сильных, злых и весёлых» людях, бродягах и воинах, с которыми ощущал глубокое внутреннее родство. Но почему же при чтении этих строк кажется, что речь идёт о людях совсем юных?..

|

Я не оскорбляю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой, Не надоедаю многозначительными намёками На содержимое выеденного яйца, Но когда вокруг свищут пули, Когда волны ломают борта, Я учу их, как не бояться, Не бояться и делать, что надо. |

А. Копейкин

В 1962 году вышло восемь книг писательницы: «Дядя Шар», «Шла дорогой крынка», «Зевота у бегемота», «В путь, в путь, в путь!», «Вежливое слово», «Разоделся народ», «Приходите, приходите в этот дом!» и «Не пора ли на урок?». Но самую первую её книжку, «Жадину», издали в 1963 году, хотя она была подписана к печати ещё в 1961 году. К тому времени Эмма Мошковская уже была известна юным читателям и их родителям. В её стихах, подвижных, легко читаемых и запоминающихся, так точно всё подмечено, передана детская увлечённость окружающим миром, непосредственность, непоседливость, в них явственно прозвучал голос ребёнка и раскрылся полно и ярко.

Книжки сразу полюбились детям, ведь автор смотрела на мир их глазами, понимала их страхи, переживания, ободряла, учила, но без излишней назидательности.

Когда Корнею Ивановичу Чуковскому в 1962 году показали стихотворные сказки Мошковской, он очень тепло отозвался о них. Литераторы, критики, редакторы, читатели тоже признали творчество поэтессы.

В 1967 году Э. Э. Мошковская вступила в Союз писателей. Её рекомендовали С. Маршак, О. Высотская, Я. Аким. С. Я. Маршак отзывался о ней как об очень одарённом молодом поэте, у которого есть «то главное, что нужно детскому поэту, — подлинная, а не наигранная весёлость, поэтическое воображение, музыкальность, умение играть с детьми, не подлаживаясь к ним. Стихи её, печатавшиеся в журналах и выходившие отдельными книжками, позволяют ждать от нее многого».

Книги ежегодно выходили в издательствах «Детская литература», «Малыш, «Советская Россия». Помимо стихов Э. Мошковская сочиняла сказки. В них она преподавала маленьким читателям своеобразные уроки человечности и доброты. Помимо стихов она писала прозу, рассказы, занималась переводами. Стихи Э. Э. Мошковской переведены на английский, французский, немецкий, сербский, монгольский, эстонский и другие языки. Она переводила с иностранных языков детских поэтов.

Эмма Эфраимовна Мошковская — автор более сорока поэтических сборников для детей, рассказов, сказок. По книгам Мошковской были сняты мультфильмы, выпущены диафильмы, пластинки с песнями на её стихи.

Кто создал первый в мире комикс, трудно сказать со всей определённостью. Некоторые считают родоначальником «рисованных историй» Вильгельма Буша, однако полной ясности тут нет. И всё же «забавные рисунки со смешными подписями», которые выпускал этот «возмутитель спокойствия», очень похожи на современные комиксы.

Почему «возмутитель спокойствия»? Да потому, что репутация В.Буша в Германии XIX века была сродни той, что имели в России XX-го Даниил Хармс (между прочим, один из переводчиков Буша) или Олег Григорьев с его хулиганскими стихами.

«Смех поэта своеобразен, — отмечает исследователь. — Потешаясь над тупостью, чванством, ленью, Буш использовал странные приёмы — падения в кипящий суп, расквашенные носы, укушенные пальцы — весь этот ужас был расплатой за невинную подчас шалость. А розга-то, розга! Она и вовсе считалась лучшим средством воспитания по Бушу».

Его любимые персонажи — двое хулиганов по имени Макс и Мориц. И ещё пара щенков — Плих и Плюх. Читая и рассматривая истории их приключений, просто диву даёшься: кажется, будто и не было этих полутора столетий! Если в современном детском журнале напечатать «комиксы» Буша под другим именем, можно не сомневаться: все решат, что они нарисованы только вчера.

«Среди пустынных гор Азии обитает чудо-птица. У неё нежный мелодичный голос, а её полёт преисполнен красоты и величия. Парит ли птица в небе, или отдыхает на скале, она не отбрасывает тень, потому что её пух и перья сверкают ярким светом, подобно солнечным лучам.

Даже после смерти она не исчезает бесследно, ибо её плоть неподвластна тленью, а блестящее оперение продолжает излучать свет как и прежде.

Но если кто-либо попытается овладеть этим дивным сиянием, выдернув хотя бы одно перо птицы, свет моментально померкнет, а дерзкий смельчак тотчас ослепнет от чёрной зависти.

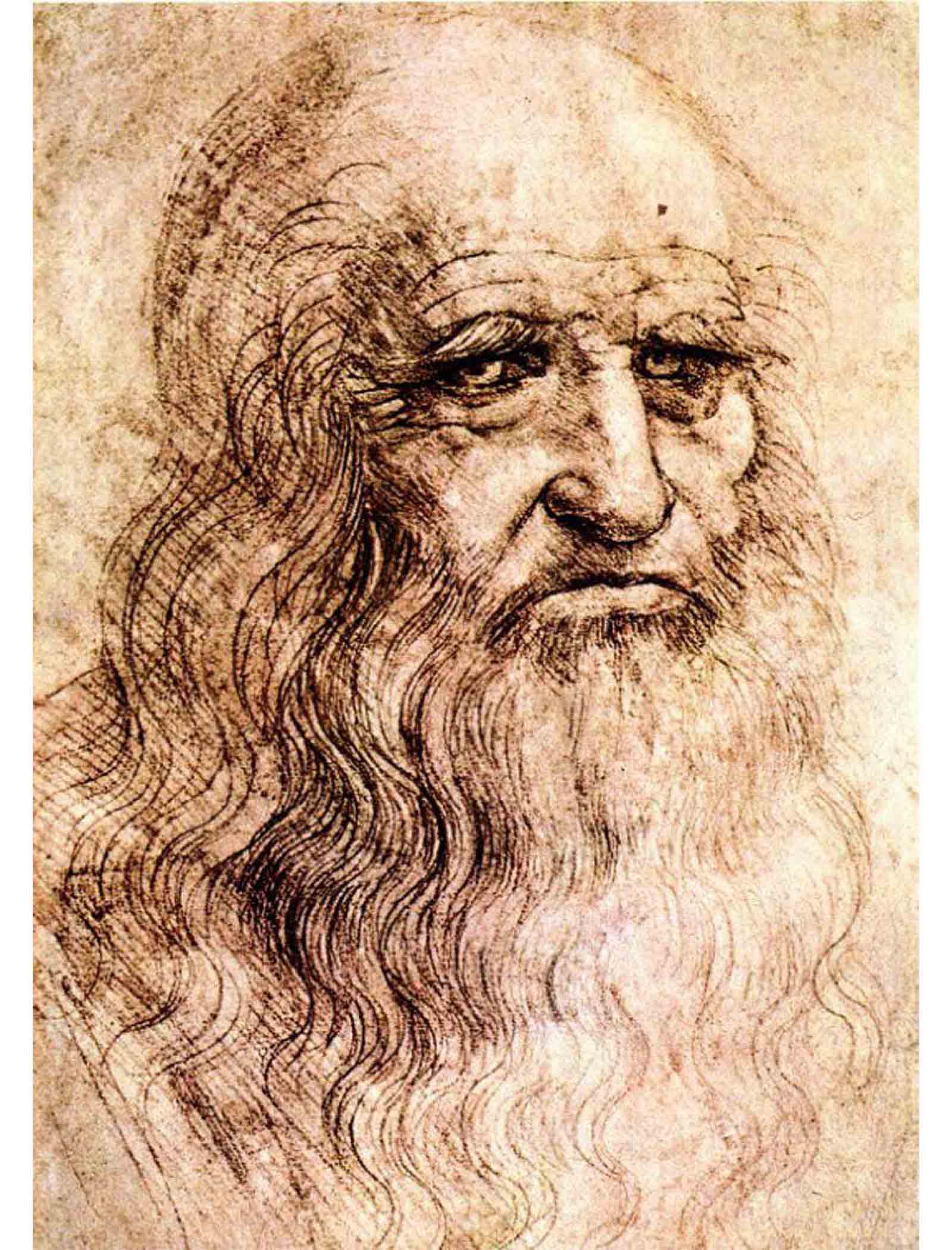

Имя это редчайшей птицы — Люмерпа, что означает «светозарная». Она подобна подлинной славе, нетленно живущей в веках. Никто не в силах её умалить или присвоить» (Леонардо да Винчи. Люмерпа).

Слава гениального флорентийца — как описанная им птица Люмерпа. Едва ли можно что-то прибавить к тому, что за долгие годы и даже столетия сказано об этом «титане Возрождения». Мы уже давно привыкли воспринимать его не только как непревзойдённого художника, чьи живописные полотна украшают крупнейшие музеи мира, но и как великого учёного-энциклопедиста. «Математика и механика, физика и астрономия, химия и геология, география и ботаника, анатомия и физиология — всё это в равной степени интересовало его пронзительный ум. Он мечтал о создании грандиозной энциклопедической системы “Вещей природы”, которая охватывала бы всё мироздание» (А.Махов).

И только Леонардо-писатель известен нам несколько меньше. Между тем, сборник его сказок, легенд и притч (одну из них мы процитировали выше), разбросанных по знаменитым «Кодексам» и собранных воедино итальянским филологом Б.Нардини, не раз издавались на русском языке, в том числе для детей.

А. Копейкин

Крессида Коуэлл не только написала 12 книг об Иккинге, но и проиллюстрировала их. Кроме того, она создала ещё несколько книг, посвящённых Иккингу и его миру. Так, например, в 2006 году вышла книга «Как приручить викинга» («How to Train Your Viking»), в которой повествование ведётся от лица Беззубика. В 2014 году была выпущена «Неполная книга драконов» («The Incomplete Book of Dragons»). В этой энциклопедии собрана информация о разновидностях и анатомии драконов, приводятся советы по верховой езде на драконах и др.

По всему миру продано свыше 11 миллионов книг о приключениях мальчика-викинга. Они переведены на 38 языков.

Права на адаптацию книг в фильмы были приобретены в 2004 году, сразу же после выхода второго романа, получившего название «Как стать пиратом» («How to Be a Pirate»). В 2010 году состоялась премьера полнометражного мультфильма «Как приручить дракона», снятого студией «DreamWorks Animation». Фильм принёс автору книг лавину новых читателей. Впоследствии вышло ещё два полнометражных мультфильма, несколько короткометражек и мультсериал. Все они сильно отличаются от первоисточника. Например, в фильмах Беззубик — настоящий большой чёрный дракон, а не маленькая смешная зелёная крошка.

В 2006 году вышла сказка Крессиды Коуэлл «Лучший в мире кролик для Эмили Браун» («That Rabbit Belongs to Emily Brown») с иллюстрациями Нила Лейтона. По сюжету маленькая девочка Эмили Браун не соглашается отдать родного плюшевого кролика Стэнли юной королеве Глориане, которая предлагает за него сколько угодно говорящих кукол, лошадок-качалок и золотых мишек. И тогда капризная королева приказывает похитить кролика. Эта книжка стала первой в серии «Эмили Браун». Всего вышло четыре книги о девочке Эмили и её друзьях.

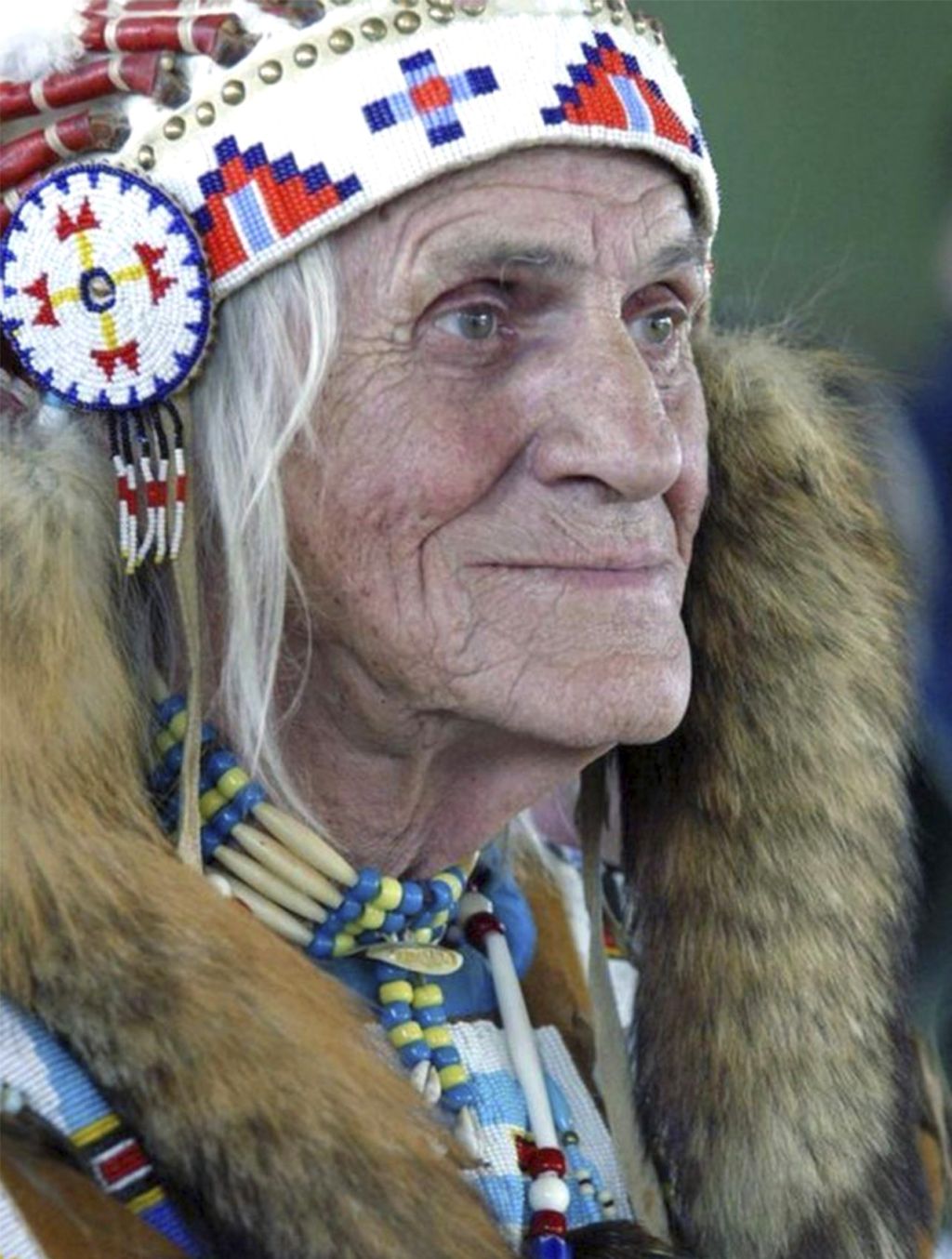

В 1957 году варшавское издательство Czytelnik выпустило первую книгу Сат-Ока — «Земля Солёных Скал». Повесть вышла с иллюстрациями автора. На русском языке она была опубликована в журнале «Юность» (1960, № 11, 12). В предисловии читателей предупреждают, что в повести дан собирательный образ индейского племени, но подчёркивают, что книга — воспоминания детства. В ней рассказывается о реальных событиях, которые произошли в Канаде накануне 1930 года. Отдельные же неточности объясняют тем, что писатель много лет живёт вдали от родины. Публикацию сопровождал портрет Сат-Ока в национальной индейской одежде, поэтому никому из читателей не пришло в голову усомниться в его происхождении. Согласно некоторым источникам, вместе в Сат-Оком над повестью работал польский писатель, переводчик детской литературы Ежи Брошкевич.

Сат-Ок называл повесть автобиографической: в ней рассказывается о том, как в возрасте пяти лет он жил в лесу, в школе молодых охотников — лагере Молодых Волков. За малышами присматривал лишь старые воины, учившие их расставлять силки, попадать из лука в летящую птицу и мастерить каноэ из коры берёзы. Мальчики самостоятельно добывали себе пищу. Порой голодали несколько дней, если охотничье счастье им изменяло.

В те годы индейская тема была необычайно популярна: выходили фильмы про индейцев с актёром Гойко Митичем, мальчишки и девчонки зачитывались произведениями Д. Ф. Купера и Т. М. Рида, мастерили луки и головные уборы из перьев. Книги Сат-Ока неоднократно переиздавалась на родине и переводились на многие языки. В СССР «Земля Солёных Скал» и её продолжение, повесть «Таинственные следы» («Костер», 1972, № 7–9) чаще всего печатались в оформлении ленинградского художника К. Овчинникова. Эти издания сейчас трудно представить себе без его красочных иллюстраций. Предисловие к его первому изданию «Земли соленых скал» в СССР написал Лев Кассиль.