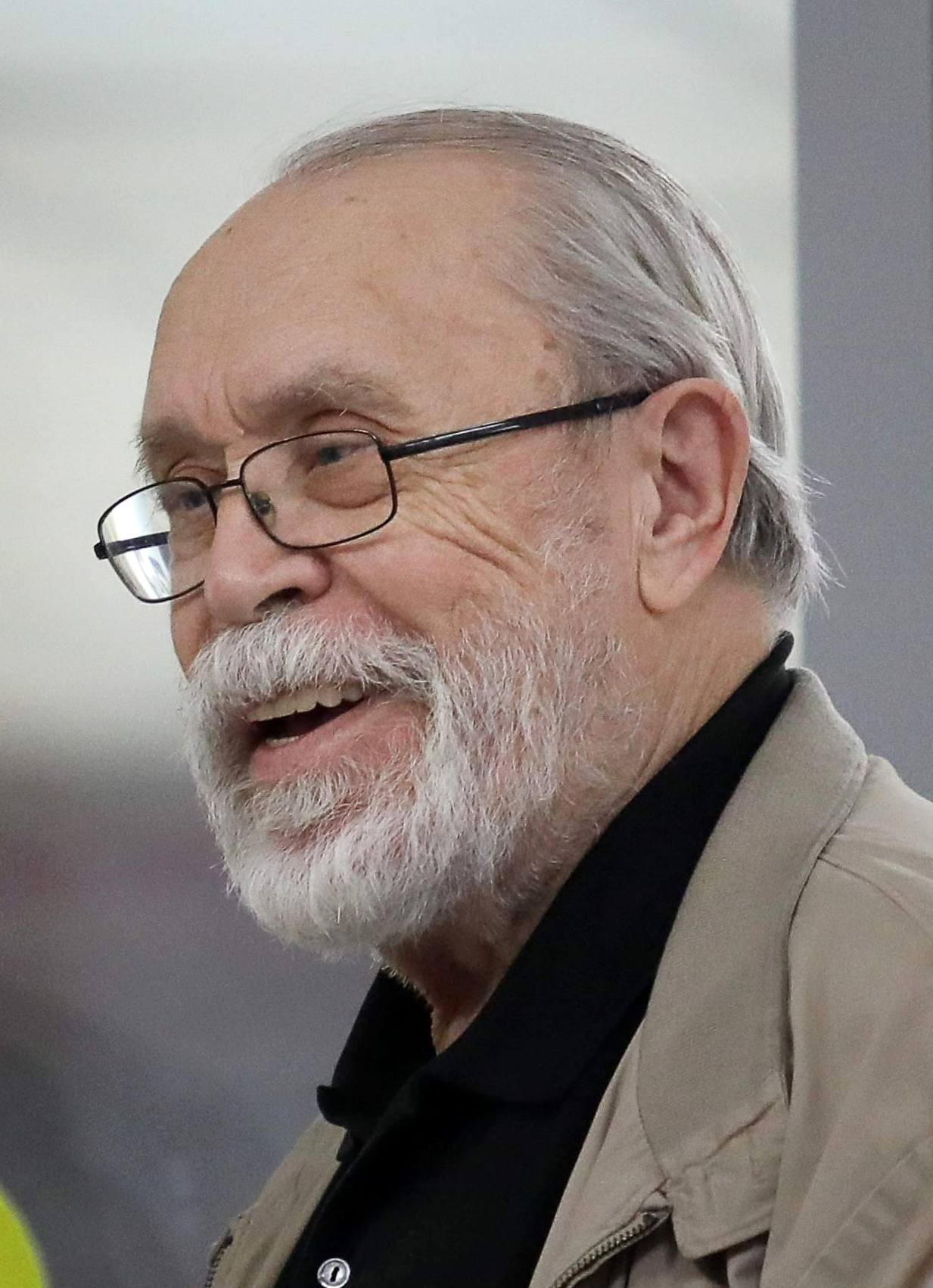

Сергей Алимов — человек непрерывно ищущий. Вероятно, ему попросту неинтересно заниматься чем-нибудь одним.

Сначала он прославился в анимации, выпустив вместе с режиссёром Фёдором Хитруком новаторский по тем временам (начало 1960-х) фильм «История одного преступления», а затем полюбившиеся многим «Каникулы Бонифация», «Топтыжку» и другие «мультики». Можно сказать, что художник Алимов и режиссёр Хитрук произвели тогда в рисованном кино настоящую революцию. В их «Истории…» «всё было новым: и сатирическое решение темы, и форма повествования, и изобразительное решение : смелое совмещение рисованной мультипликации с фотовырезкой и плоской перекладкой, использование полиэкрана».

Первоначальный успех был закреплён в конце 1970-х работой с режиссёром В.А.Караваевым над фильмом «Премудрый пескарь» (по сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина), также вошедшим в классику анимации.

Параллельно шла работа в театре (драматическом и кукольном) и книжной графике. Всего Сергей Александрович оформил более ста книг, но к некоторым своим авторам он возвращается постоянно: прежде всего это Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь, уже упомянутый М.Е.Салтыков-Щедрин, А.П.Чехов и, не в последнюю очередь, М.А.Булгаков. «Я всегда тяготел к некоему гротеску», — признаётся художник. В 1975 году он даже предложил проект чёрно-белого мультфильма по мотивам «Мастера и Маргариты», сделал серию листов, но по ряду причин проект не получил начальственного одобрения и поддержки.

Педагог — ещё одна грань разностороннего таланта Сергея Алимова. С 1994 года он преподавал во ВГИКе, в Школе-студии МХАТ и Академии Натальи Нестеровой.

А. Копейкин

Первым, кто открыл нам этого серебряного поэта сумерек, был Виктор Лунин. Изящная книжечка его переводов под названием «Песня сна» (с иллюстрациями Вадима Иванюка) вышла в свет в 1983 году. Именно тогда мы узнали про Тима и Тома, про сестричку Терри, про усталого Кита, про старого портняжку, про капитана Лина и, наконец, про то, что «Где-то, где-то / В далёкой стране, / Почти что у края света, / Есть место, которое грезится мне, / С названием странным ГДЕ-ТО».

Виктор Лунин утверждает, что, читая Де Ла Мэра, «мы верим, что место со странным названием Где-то и на самом деле где-то есть». А мир реальный мы видим «как бы сквозь туман, сквозь сон. Он словно освещён прекрасной, но призрачной луной.

Де Ла Мэру нравилось приглушённое освещение, нравились полутона, время на стыке дня и ночи. Ведь именно в полутьме, в последних бликах заката или в первых лучах рассвета возникает волшебное, необыкновенное, сказочное».

|

Едва улёгся Дик в кровать, То лунный свет через окно Глядел мальчишка на луну, |

У.Де Ла Мэр. Луна

(пер. с англ. В.Лунина)

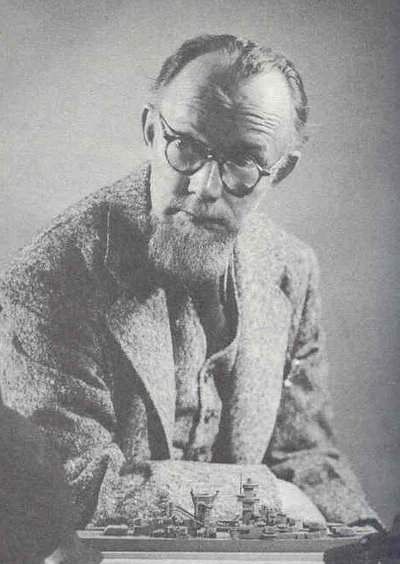

«Он работал во многих литературных жанрах. Писал романы, повести, публицистику, фантастику, сказки… У него были читатели всех возрастов: от малышей, для которых он писал замечательные сказки, до тех взрослых читателей, которые были захвачены поисками, драмами и достижениями современной науки».

Лев Разгон прав: о книгах Александра Шарова тепло вспоминают разные люди и по разным поводам. Любители фантастики разыскивают давно не переиздававшиеся повести «После перезаписи», «Остров Пирроу» и «Редкие рукописи». Бывшие малыши, а ныне — родители, достают с заветной полки любимые сказки с картинками Ники Гольц («Мальчик Одуванчик и три ключика», «Человек-Горошина и Простак», «Кукушонок, принц с нашего двора»), чтобы прочитать собственным детям. А критики и литературоведы буквально сдувают пылинки с книги о сказках и сказочниках «Волшебники приходят к людям».

По словам Л.Разгона, сам Александр Израилевич ценил эту книгу больше всех остальных и продолжал над ней работать, даже когда она вышла двумя изданиями. Наверное, потому, что именно в ней ему удалось выразить все самые главные свои взгляды.

«Книга эта не исследование и не сборник биографий, — отмечает Л.Разгон. — Это рассказ писателя о месте сказки в жизни человека и человечества… Когда читаешь книгу «Волшебники приходят к людям», невольно ловишь себя на том, что это повествование о реальных людях, вошедших в историю мировой литературы, читаешь как сказку. То, что автор считает главными приметами сказки, пронизывает каждую страницу книги. Но происходит это потому, что тот, кто написал эту книгу, сам сказочник».

А. Копейкин

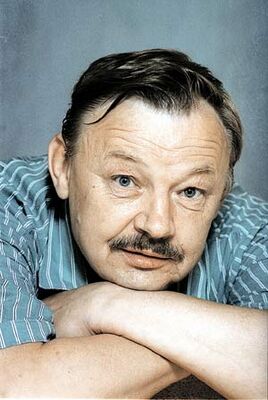

В оттепельные шестидесятые Михаил Кононов естественным образом влился в ряды тех, кто со сцены или с экрана хотел говорить людям правду. Редкая органичность, подлинность, абсолютная достоверность его героев были приметой нового времени. Витька Аникин из киноповести «До свидания, мальчики!», Алёша Семёнов из фильма «В огне брода нет», Фома из «Андрея Рублёва» — вот крупнейшие его актёрские достижения тех лет, хотя широкую зрительскую популярность Кононову принесли не они, а главные роли в «Начальнике Чукотки» и «Большой перемене».

В застойные семидесятые, когда прямая неприкрытая правда перестала быть насущной необходимостью и даже сделалась нежелательной, у актёра так же естественно началась «сказочная жизнь»: «Финист — Ясный Сокол», «Пока бьют часы», «Кольца Альманзора», «Андрей и злой чародей»… Впрочем, и Яшку-писаря, и Зинзивера, и Лешего, и всех других персонажей сказок Михаил Иванович играл, пожалуй, с той же степенью убедительности, что и «героев нашего времени», ведь, как известно, сказка — оборотная сторона правды.

Одной из последних успешных работ Кононова стало участие в культовом телесериале «Гостья из будущего», где вместе с Вячеславом Невинным они исполнили самую смешную злодейскую парочку советского кинематографа — космических пиратов Крыса и Весельчака У.

А. Копейкин

Отец — французский граф, мать — русская писательница из рода Сухово-Кобылиных, сестра знаменитого драматурга, печатавшаяся под псевдонимом Евгения Тур. Стоит ли удивляться, что их сына, ставшего популярнейшим в России беллетристом, называли «русским Дюма»?

Наследие графа Салиаса чрезвычайно велико — до революции его собрание сочинений достигало 33 томов! В основном, это исторические романы, щедро приправленные приключениями, что, собственно, и роднит писателя с великим французом. Если же говорить о читательском успехе… Невероятно, но факт: в конце XIX века граф Салиас соперничал в популярности не только с другими отечественными историческими романистами вроде Д.Мордовцева и Г.Данилевского, но даже с самим Александром Дюма!

Он писал много и быстро, о чём впоследствии горько сожалел: «Я зарыл в землю свой талант, который у меня был, был, был. Я сам знаю, что был. Я не был так счастливо поставлен, как некоторые наши писатели, имевшие возможность писать “для души”. Писательством я зарабатывал хлеб. Мне нужно было писать много. Мне некогда было думать, ждать, перечитывать, переделывать. Зато и вышло в результате, что теперь меня почти не тянет перечитывать ничего из написанного, кроме, пожалуй, “Петербургского действа” или “Новой Сандрильоны”».

После периода полного забвения романы Салиаса постепенно возвращаются в читательский обиход, хотя на былую их популярность рассчитывать уже не приходится. «Петербургское действо», «Самозванец», «Принцесса Володимирская», «Пугачёвцы», «Ведунья», «Фрейлина императрицы», «Аракчеевский сынок», «Крутоярская царевна» — все эти романы и повести сейчас снова переиздаются и даже выходят в формате аудиокниг.

Для первого знакомства можно посоветовать роман «Кудесник», рассказывающий о приключениях в России графа Калиостро, или сборник «Француз», в начале 1990-х выпущенный специально для детского чтения.

А. Копейкин

Квазиисторический роман Флетчера Прэтта «Колодец Единорога» — любопытный пример фэнтези дотолкинского периода. Действие романа разворачивается в мире, контуры которого пунктирно обозначил лорд Дансени в своей пьесе «Король Аргименес и Неведомый Воин»; Прэтт придумал новый сюжет и насытил его множеством оригинальных деталей. На русский язык «Колодец Единорога» перевела Мария Семёнова, укрывшаяся под псевдонимом Г.А.Трубицына.

К числу наиболее известных произведений Прэтта относится также трилогия, написанная в соавторстве с Лионом Спрэгом де Кампом, «Дипломированный чародей, или Приключения Гарольда Ши» — развесёлое и на редкость остроумное юмористическое фэнтези.

Помимо писательского мастерства Екатерина Матюшкина обучает искусству иллюстратора, делится секретами художественного мастерства и просто учит детей рисовать «для себя». Писательница вспоминает, как много сделали для нее как для художника родители. Они не настаивали на профессиональном обучении рисованию, пока ей это было скучно и неинтересно. Они помогли искренне полюбить рисование, заинтересоваться им. Со своими учениками Екатерина Александровна следует этому методу: первое и главное — «разжечь огонь желания творить», позволить ребенку полюбить рисование, а уже затем изучать с ним профессиональные основы.

В феврале 2011 года в московском театре Луны состоялась премьера спектакля «Ваня в сарафане» по книге Кати Матюшкиной «Веники еловые или приключения Вани в лаптях и сарафане».

В 2021 году стала одним из организаторов Союза детских и юношеских писателей, принимающего активное участие в духовной и литературной жизни общества. За полтора года в Союз вступили более 250 человек. Организация активно проводит встречи с читателями, сотрудничает с другими организациями (например, Союз писателей Сербии, Институт воспитания), участвует в конференциях и форумах, проводит различные конкурсы.

В 2022 году Екатерина Матюшкина стала автором песни «Про любовь» для детского анимационного мультсериала «Маша и медведь».

Первый сборник историй под названием «Акулиска враг редиски» (Reddikhaien) вышел в 1996 г. Эта книга сразу же стала популярной, причем полюбили её не только дети, но и взрослые. В первую книгу включены пять историй: «Кукушка», «Акулиска враг редиски», «Королевская плюгавая», «Поросяхонт», «Йогурт». Вторая книга «Кафе “Птичий хвост”» (Kafé Haletippen) была опубликована в 2001 г. С тех пор у Бьёрна Рёрвика вышло уже более 20 книг, из них 13 — в серии о Лисе и Поросёнке. Есть также аудиоверсии и компьютерная игра с этими героями.

В России первые две книги Бьёрна Рёрвика изданы в 2019 г. в переводе Ольги Дробот издательством «Самокат» при поддержке норвежского фонда Norla («Норвежская литература за рубежом») с оригинальными иллюстрациями Пера Дюбвига.