Детским писателем Г. В. Сапгир стал случайно, по совету Б. А. Слуцкого. В 1960 г. в издательстве «Детский мир» вышел первый сборник его стихов для детей под названием «Первое знакомство». Затем появились такие детские книги Г. В. Сапгира, как «Трамвай Трамваич» (1963), «Здравствуй» (1965), «Птицы в тетради» (1965), «Леса-чудеса» (1967), «Четыре конверта» (1969) и др. Выходили книжки Сапгира, в доступной для малышей форме рассказывающие о металлоломе, об уходе за зубами (издана Институтом санитарного просвещения в 1962 г.), о профессиях и др.

Сапгир написал несколько стихотворных азбук для детей: «Журавлиная книга», «Забавная азбука», «Лесная азбука», «Сказка о лесной музыке» (нотная азбука). Он сочинил также считалки и скороговорки на разные буквы алфавита. Начиная с 1960-х гг. Г. В. Сапгир много работал над созданием новых букварей. Выходили его познавательные и развивающие книги.

В 1974 г. издательство «Физкультура и спорт» выпустило физкультурный букварь «Румяные щёки», написанный Г. В. Сапгиром совместно с С. Л. Прокофьевой и В. Г. Гришиным. Авторы ставили перед собой цель разбудить в детях интерес к физкультуре и спортивным играм. В соавторстве с методистом Л. А. Левиновой Сапгир создал книгу «Приключения Кубарика и Томатика, или Весёлая математика» (1975). Написанная в форме увлекательной сказки, она знакомит малышей 3–4 лет с элементарными математическими представлениями. В 1977 г. вышло её продолжение — «Как искали Лошарика». Во второй части соавтором Л. А. Левиновой стала Кира Александровна Сапгир, жена поэта. А Генрих Вениаминович выступил в качестве автора стихов. Сказка предназначалась для занятий с детьми постарше (4–5 лет). В 1994 г. вышла книга Г. В. Сапгира «Твой гороскоп». В ней рассказывается обо всех видах гороскопов.

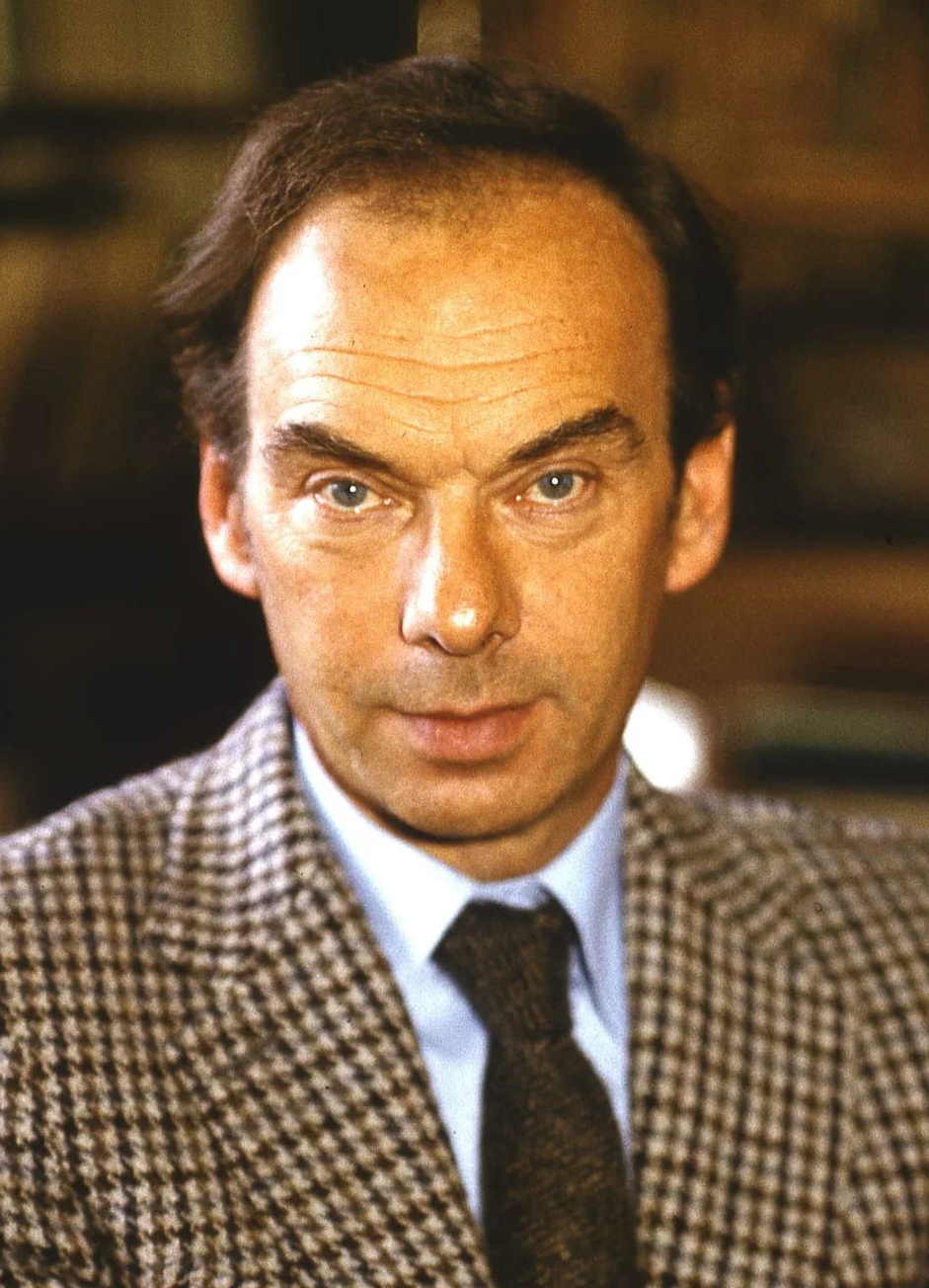

На фотографии справа Алексей Баталов не только в костюме героического гимнаста Тибула, но и в роли режиссёра — одного из создателей любимого старого фильма «Три толстяка». Собственно говоря, «специально» детских работ, если не считать дедушки в «Осторожно, черепаха!» и небольшой роли в «Рикки-Тикки-Тави», у Алексея Владимировича больше не было. Но всегда было и навсегда осталось совершенно особое, редкостное качество — целомудрие. Нет таких фильмов с участием Баталова, нет таких эпизодов или хотя бы мимолётных планов, которые не годились бы детям.

Никакое худосочное пуританство здесь ни при чём, ибо речь идёт о целомудрии душевном, которое светится с экрана в любые времена. «Делу Румянцева» — скоро шестьдесят, «Девять дней одного года» сняли полвека тому назад, «Оскара» фильму «Москва слезам не верит» присудили в начале 1980-х… Но если вы захотите, чтобы подрастающие дети увидели хорошего человека, покажите им Баталова.

Да! Почти самое главное: вы же помните, что голос за кадром, без которого невозможен «Ёжик в тумане», — это голос Алексея Баталова?..

И.Линкова

Прежде чем на свет появился Нильс со своими дикими гусями, чуть не случилась большая беда: родовое гнездо семейства Лагерлёф, дворянская усадьба Морбакка, было выставлено на продажу за долги. Отец Сельмы уже умер, и спасать родной дом было некому. Тогда молодая учительница женской школы принялась спешно, изо всех сил писать книгу.

Она вообще-то всегда, с самой ранней юности пыталась писать, но никакие издатели внимания на это не обращали, и ничего «настоящего» не получалось. А теперь получилось — «Сага о Йёсте Берлинге». Вдохновенный рассказ про «весёлых рыцарей без денег и без забот» чрезвычайно понравился соотечественникам, потому что легендарный Йёста Берлинг для шведов — это примерно то же самое, что для французов Кола Брюньон, а для бельгийцев — Тиль Уленшпигель (книжка считается взрослой, но и подростки могут читать её с превеликим удовольствием).

Вот тут на волне удачи начинающему автору с педагогическим образованием и предложили написать детскую книгу о Швеции, что-нибудь вроде учебника географии. Лагерлёф согласилась. И написала вместо учебника чудную сказку, которая в подлиннике называется так: «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». Хорошо бы проверить, но, кажется, это единственная сказка, удостоенная Нобелевской премии «за благородный идеализм и богатство фантазии».

Родную Морбакку удалось вернуть, и Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф опять жила в доме своего детства, писала, смотрела на огромные старые рябины и умерла там же, где родилась.

И.Линкова

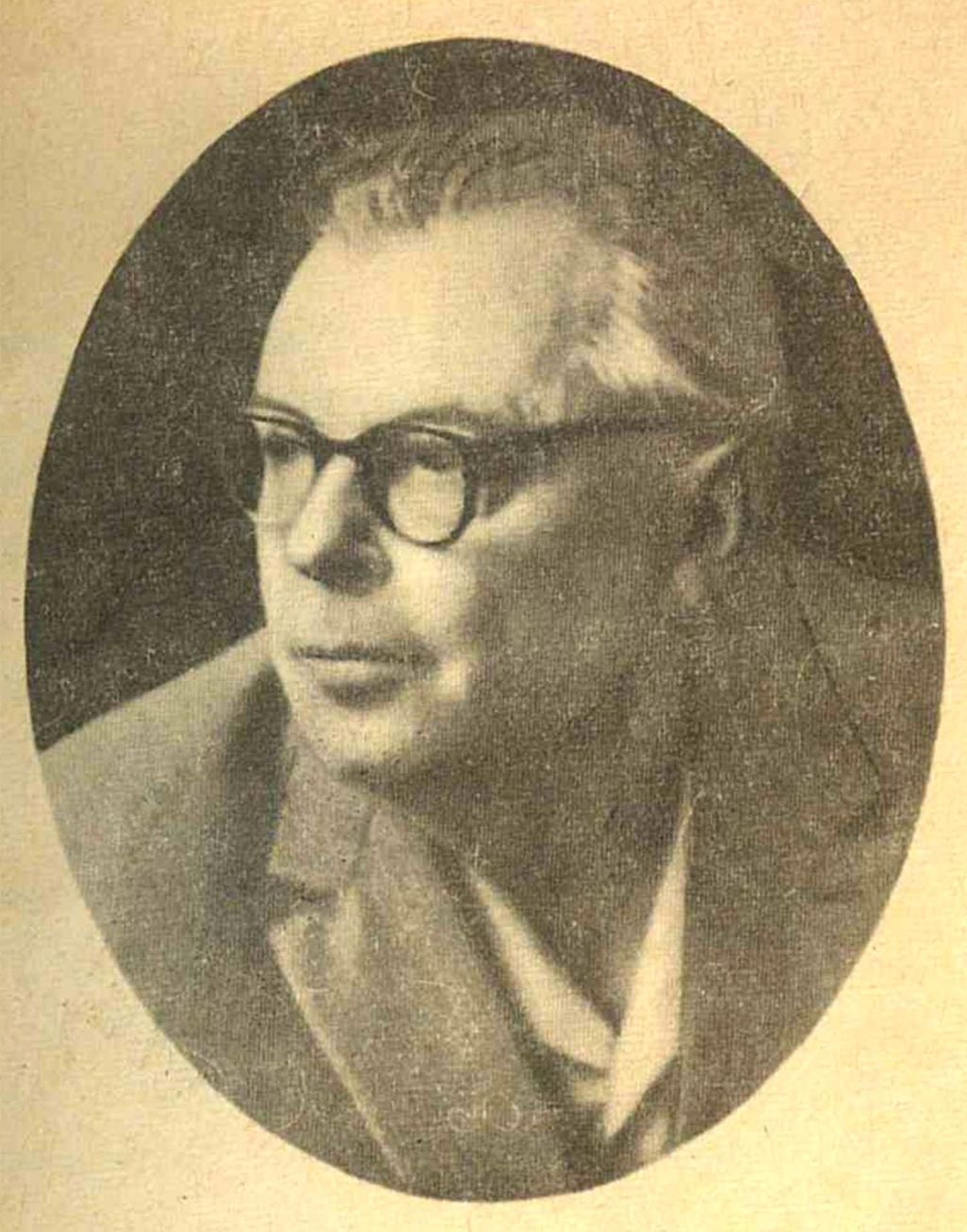

Романы и повести этого писателя издавались иногда в детских издательствах, но читать их смогут только самые серьёзные и взрослые дети. Было бы очень хорошо, было бы очень полезно, чтобы такая встреча состоялась, потому что книги Юрия Давыдова обладают достоинствами, которые встретишь нечасто. Обращаясь к истории своей страны, писатель Давыдов находит такие детали, которые придают образу прошлого объём и достоверность. Обращаясь к людям, двигавшим историю, писатель Давыдов выводит на авансцену фигуры малоизвестные, совсем неизвестные, но характерные и значительные. Наконец, писатель Давыдов рассказывает историю своей России спокойным и уверенным голосом человека много знающего, способного не только глубоко переживать эмоции, но и сдерживать их.

Если бы можно было собрать за одним круглым столом всех тех, кому посвятил свои книги Юрий Владимирович Давыдов, общество получилось бы разноголосое, но чрезвычайно интересное: независимо от времени реальной жизни прототипов, независимо от рода их деятельности, писателя всегда интересовали только люди глубокие и честные: путешественники, военные, мореплаватели, учёные, русские революционеры… За этой беседой о судьбе человека в истории встретились бы адмиралы Д.Н.Сенявин, В.М.Головин и П.С.Нахимов, лицейский однокашник Пушкина Фёдор Матюшкин, писатель и кумир своих молодых современников Глеб Успенский, первый русский переводчик произведений Карла Маркса народоволец Герман Лопатин… И ещё обязательно герой Бородинского сражения Авраамий Норов, который, несмотря на тяжёлое ранение, презирая деревянный протез и палку инвалида, отправился в путешествие вверх по Нилу и написал одну из первых русских книг о Египте.

Мир Юрия Давыдова полон достойных людей. Это укрепляет надежду.

И.Линкова

Служба в пограничных войсках определила дальнейшую писательскую судьбу Л. А. Линькова. В 1938 году он написал сценарий художественного кинофильма «Морской пост». В 1940 году Детгиз издал его сборник рассказов «Следопыт». В «Молодой гвардии» вышла историко-приключенческая повесть Л. А. Линькова о советской разведке «Капитан „Старой Черепахи“» (1948). Повесть неоднократно переиздавалась в нашей стране, её переводили на иностранные языки. В 1956 году на Одесской киностудии был снят одноимённый фильм.

Темой его произведений, как для взрослых, так и для детей, стал героизм советских пограничников. В рецензии на книгу «Рассказы о пограничниках» критик Антон Иванов писал: «Л. Линьков как бы доказывает, что героизм, проявленный людьми в военное время, не остался достоянием только поры, запечатленной теперь в граните монументов и памятников, а продолжает жить в действиях нашего современника».

Герои рассказов Л. А. Линькова для детей — молодые пограничники с заставы «Большая протока». Один из них, Ермолай Серов по прозвищу Малыш, названный так за маленький рост, за время службы задержал сто девяносто семь нарушителей границы. А ведь поначалу призывная комиссия взяла да и забраковала его из-за отмороженного пальца на ноге. И только давняя мечта служить на границе, настойчивость молодого парня и письмо в Москву помогли добиться разрешения проходить срочную службу. В армии Ермолай научился многому: отлично изучил участок заставы, узнал, как можно пробраться через Большое болото, преуспел в распознавании следов животных. С одного взгляда узнавал сдвоенный человеческий след и «по малейшим вмятинам у пятки определял, как шёл нарушитель: лицом вперёд или пятясь назад».

Дебютом Ирины Карнауховой в детской литературе стала тоненькая книжка для детей младшего школьного возраста «Чьи это игрушки?», изданная в 1930 году. Ключевую роль в этой книге играют иллюстрации Алисы Порет. Красочные рисунки художницы сопровождаются текстом Эстер Паперной и Ирины Карнауховой.

В середине 1930-х годов Ирина Карнаухова начала активно сотрудничать с Ленинградским радиокомитетом. В эфире появилась её передача «Сказки бабушки Арины». Переиначив имя на деревенский лад и явно подразумевая няню А. С. Пушкина Арину Родионовну, писательница выступала перед микрофоном со своими переделками народных сказок. Голос Ирины Валериановны в образе сказочницы из северной деревни впервые прозвучал по Ленинградскому радио в 1936 году. Передача пользовалась популярностью у детей и их родителей. Вскоре на радио стало поступать множество писем от слушателей, в которых они приглашали Бабушку Арину на праздники в детский сад, в библиотеку. Ирина Карнаухова откликнулась на приглашение и вышла к маленьким зрителям на эстраду, перевоплотившись в старушку. Для «живых» выступлений писательница особенно тщательно отбирала сказки.

Литературные обработки сказок и народных песенок, сделанные Ириной Карнауховой, прочно вошли в репертуар детских книжек, которые должны быть в жизни каждого русского ребёнка. Ирина Валериановна писала: «...народная сказка воспитывает эмоциональное отношение к миру, а не абстрактное холодно-рассудочное. По языку народная сказка всегда прозрачная, скупая и ясная».

Многогранная деятельность Ирины Карнауховой включала и работу для театра. Плодотворным оказалось сотрудничество писательницы с режиссёром Ленинградского театра кукол Леонидом Браусевичем. Так, например, они совместно написали пьесу «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Т. Аксакова. Пьеса по сей день входит в репертуар детских театров. Ирина Карнаухова является автором пьес «Золотое руно» (совместно с Надеждой Крамовой), «Золотые руки», «Марья-Краса Золотая Коса и Ванюшка» и др.

Cоответствующие рекомендации по проведению этого праздника Генеральная Ассамблея ООН приняла ещё в 1954 году. Однако на территории нашей страны больше укоренился аналогичный по содержанию Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня.