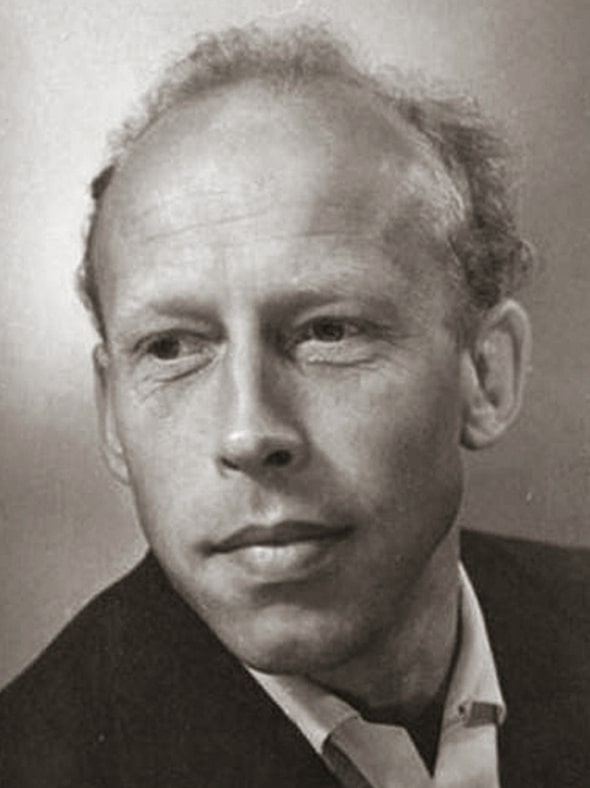

На внезапную смерть «здоровяка» Тендрякова Юрий Нагибин так отозвался в своём дневнике: «Тендряков прожил чистую литературную жизнь, хотя человек был тяжёлый, невоспитанный и ограниченный, с колоссальным самомнением и убеждённостью в своём мессианстве. Строгий моралист, он считал себя вправе судить всех без разбору. При этом он умудрился не запятнать себя ни одной сомнительной акцией, хотя бы подписанием какого-нибудь серьёзного письма протеста. Очень осмотрительный правдолюбец, весьма осторожный бунтарь. Но было в нём и хорошее, даже трогательное. …он был настоящий русский писатель, а не деляга, не карьерист, не пролаза, не конъюнктурщик. Это серьёзная утрата для нашей скудной литературы».

Произведения Владимира Тендрякова, относящиеся к так называемому «школьному» циклу, неоднократно издавались для детей и юношества: «Весенние перевёртыши», «Чудотворная», «Ночь после выпуска». Кроме того, Тендряков — автор фантастической повести «Путешествие длиной в век», написанной в форме утопии.

А.Копейкин

Уже с первых своих поэтических публикаций Фёдор Иванович Тютчев снискал репутацию поэта-философа, мысль которого, однако, по словам И.С.Тургенева, «никогда не является читателю нагою и отвлечённою, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им, и сама его проникает нераздельно и неразрывно».

Ивану Сергеевичу вторил его полный тёзка — сын писателя Аксакова, утверждавший, что у Тютчева «не то что “мыслящая” поэзия, — а поэтическая мысль От этого внешняя художественная форма не является у него надетою на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли».

И только А.А.Фет, как подлинный художник слова, не пытался «вывести формулу», подыскать определение поэтической индивидуальности своего старшего коллеги и современника. Он просто поделился непосредственными впечатлениями от чтения его стихов: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звёздное небо. Крупные звёзды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звёзды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали в глубине ещё тончайшие блёстки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные тёмными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф.Тютчева».

|

Как океан объемлет шар земной,

Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь — и звучными волнами Стихия бьёт о берег свой. То глас её: он нудит нас и просит… Уж в пристани волшебный ожил чёлн; Прилив растёт и быстро нас уносит В неизмеримость тёмных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывём, пылающею бездной Со всех сторон окружены. Ф.И.Тютчев |

А.Копейкин

К дню рождения А.А.Фета можно было бы, не мудрствуя лукаво, припомнить что-нибудь совсем детское, хрестоматийное («Печальная берёза…», «Чудная картина…», «Ласточки пропали…»), умилиться, растрогаться и… успокоиться до следующей годовщины. Но дело в том, что поэзия Фета нужна человеку не только в пору младенчества, детства и отрочества.

Ни за что не узнаешь наверняка, когда может понадобиться Фет с его «чистым искусством», с его отрешённостью от всего будничного, с бесконечными рассветами и закатами, с неповторимой «музыкой слова». Но что он понадобится — совершенно точно.

В дневниках К.И.Чуковского есть такая запись: «Стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и всё не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит — и не мог представить себе, что есть где-то лю¬ди, для которых это мертво и ненужно. …эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека…»

|

Целый мир от красоты, Что такое день иль век А.А.Фет |

А.Копейкин

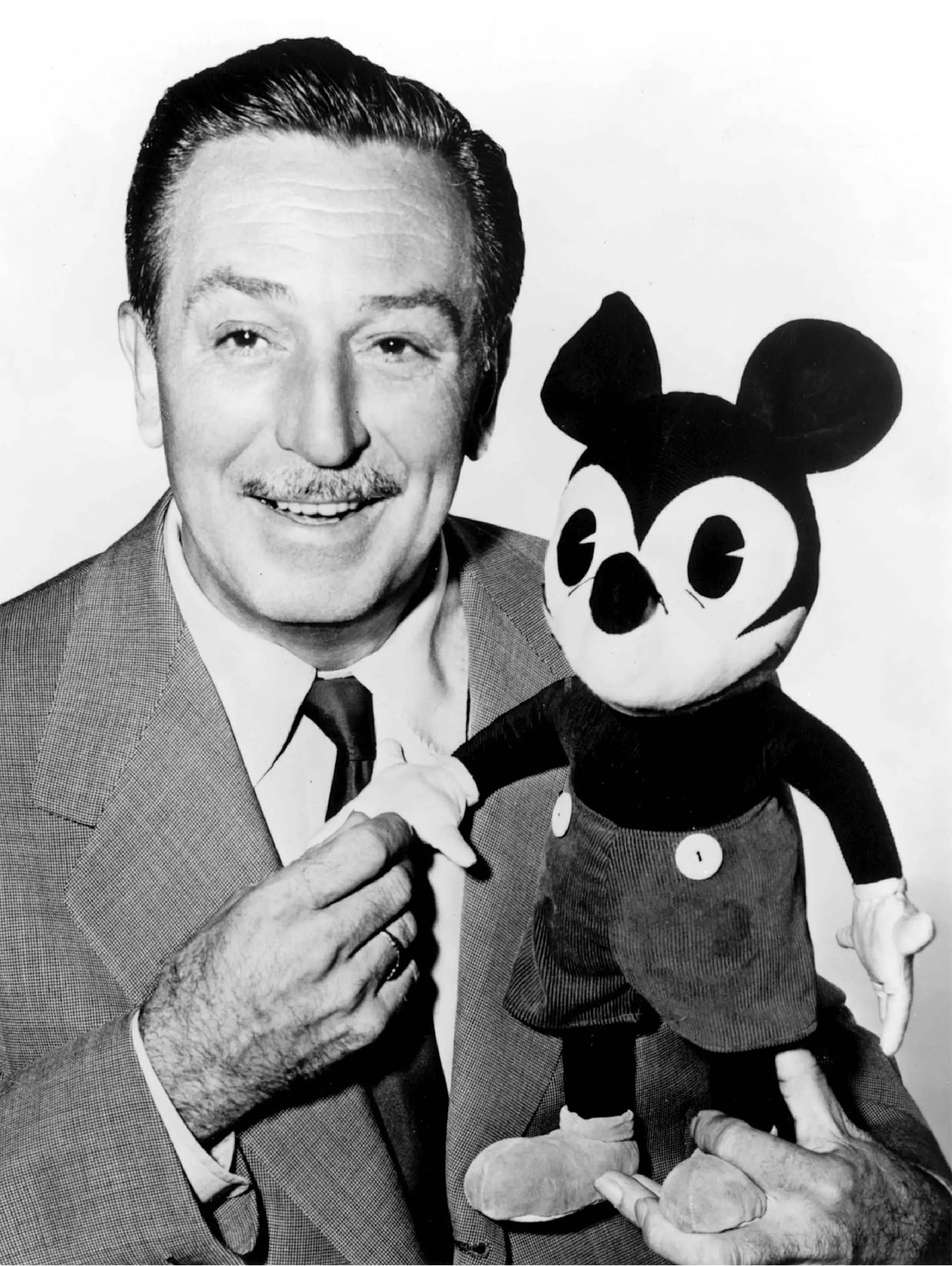

Судьба Уолта Диснея тесно связана с историческими событиями: мировой кризис 1929 года, американская Великая депрессия, Вторая мировая война, постепенное возвращение мира к нормальной жизни.

Первый коммерчески успешный мультсериал — «Алиса в стране чудес». А следом — первая короткометражка про мышонка Микки Мауса (Уолт хотел назвать его Мортимером в честь мышонка, которого приручил в детстве, но имя показалось слишком громоздким). Первый «Оскар» за мультфильм «Цветы и деревья». Жизнерадостные «Три поросенка», которые стали спасением и для студии, и для зрителей в разгар Великой депрессии. Первый полнометражный фильм «Белоснежка», ставший настоящим триумфом для студии. «Пиноккио», принесший ей убытки. И ещё много других проектов, и - главный — парк развлечений для всей семьи, не похожий ни на что в мире Диснейленд, до открытия которого Уолт не дожил.

В 2022 году Юлия Варнакова впервые решила принять участие в литературном конкурсе. Её рукопись «Только ветер навстречу» победила в номинации «Выбор детского жюри» Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина. Денежную составляющую премии Юлия передала на закупку беспилотников для участников СВО на Донбассе. Уже на следующий день после объявления результатов конкурса писательница заключила договор с издательством «Детская и юношеская книга». Повесть вышла в июне 2023 года и была представлена на стенде издательства во время проведения книжного фестиваля «Красная площадь». Иллюстрации к ней вновь сделала сама Ю. Варнакова. «Только ветер навстречу» — это история об ученике кадетской школы, пятикласснике Мише Кутузове. В одном из своих интервью на вопрос журналиста писательница ответила, что это «повесть о становлении личности, о том, как из обычных домашних мальчишек и девчонок вырастают настоящие Герои». Первыми повесть прочитали члены семьи писательницы, в том числе её сын Игорь, ученик кадетской школы.

Тринадцать рассказов о летних приключениях мальчика Феди составили художественную краеведческую книгу Ю. Варнаковой «Я живу в Бутурлине» (2022). Читатель познакомится с историей посёлка городского типа Бутурлино в Нижегородской области, основанном ещё в XVI веке, с его культурой и знаменитыми уроженцами этого края «дремучих лесов и бескрайних полей, древних святынь и дворянских усадеб».

Читатели повести «Где-то синий Енисей» (2023) совершат путешествие в далекую Сибирь вместе с первоклассницей Любой. Книгу выпустило издательство «Феникс» (г. Ростов-на-Дону). Сама Ю. Варнакова впервые оказалась в глухой сибирской деревне, когда будущий муж привёз её, чтобы познакомить со своими родителями. Прошло несколько лет, и Юлия приехала туда уже с маленькими сыном и дочкой. Они рыбачили, залезали на скалы и в пещеры, лепили из глины и рисовали, знакомились с повадками бурундуков и белок. Эти впечатления и легли в основу книги, иллюстрации к которой Юлия создала на основе семейных фотографий.

Шаляпин называл его «Паганини в живописи», Бенуа — «прирождённым стилистом». «Он чудесно начинал, — свидетельствовал ещё один ценитель коровинского искусства, — пейзажи его, которые он выставлял на ученических выставках, были удивительны по чувству и простоте» (В.В.Переплётчиков).

Всю жизнь Константин Алексеевич неустанно творил: писал не только пейзажи, но и портреты, и натюрморты, работал как прикладник и монументалист, как архитектор и театральный художник. Вместе с тем, принято считать, что «Коровин не был одарён всеобъемлющим талантом», и наряду с несомненными шедеврами в его наследии можно встретить немало проходных, неудачных работ. Самое интересное, однако, заключается в том, что талант у Константина Алексеевича был не один. Коровин оказался мастером не только кисти, но и пера, и можно поспорить, какой из талантов — художника или писателя — прочней закрепил его имя в истории отечественной культуры.

Что касается детей, то уж они наверняка знакомятся с художником Коровиным прежде всего в писательской его ипостаси. Чтобы разобраться во всех тонкостях живописи импрессионистов, необходимо подрасти и сильно поумнеть, а если ты ещё не дорос до школы и пока только ходишь в детский сад, лучше взять книжку и вместе с родителями почитать совсем простые рассказы про собак («Мой Феб»), про белку, про барана, зайца и ежа.

В 2010 году рассказы Константина Коровина «О животных и людях» снова пришли к читателям в прекрасном оформлении Николая Устинова. Правда, издательство «Московские учебники» несколько погорячилось, адресовав эту богато иллюстрированную книгу «старшему школьному возрасту», — думается, её осилит «и стар, и млад». Сам Константин Алексеевич, имея в виду свою живопись, однажды признался: «Я твёрдо заявляю, что пишу не для себя, а для всех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечно разнообразному миру красок, форм, кто не перестаёт изумляться вечно меняющейся игре света и тени». Те же слова можно отнести и к его прозе.

«Закрытые тёмными шторами окна. Светомаскировка. В редакции “Комсомольской правды” полным ходом идёт подготовка очередного номера газеты. Немцы в нескольких десятках километров от Москвы.

За столом, заваленным листами белой бумаги, красками, карандашами, перьями, — невысокий, чуть полноватый человек. Это Валериан Васильевич Щеглов. Несколько часов назад поступила информация о подвиге 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Утром новость должна знать вся страна. Щеглов делает плакат-рисунок об этом событии. В этот раз художник не был на передовой и своими глазами не видел названной позднее легендарной обороны. Но опыт мастера-профессионала и те знания, которые дала ему личная солдатская судьба, помогают руке находить точные штрихи, за которыми возникает живая панорама боя, напряжение фигур».

Валериана Щеглова привлекали героические сюжеты. И в Гражданскую, и в Великую Отечественную он рисовал плакаты — всего более трёхсот. «Бей Деникина!», «Все на разгром Врангеля!» «Товарищ, больше оружия фронту!» — вот только самые известные. Опыт художника-плакатиста пригодился Валериану Васильевичу и в книжной графике — более полувека он сотрудничал с «Детгизом», фактически с момента его основания. Стал первым иллюстратором «Повести о настоящем человеке» Б.Полевого и фадеевской «Молодой гвардии», внимательным интерпретатором повести Аркадия Гайдара «Школа».

А.Копейкин