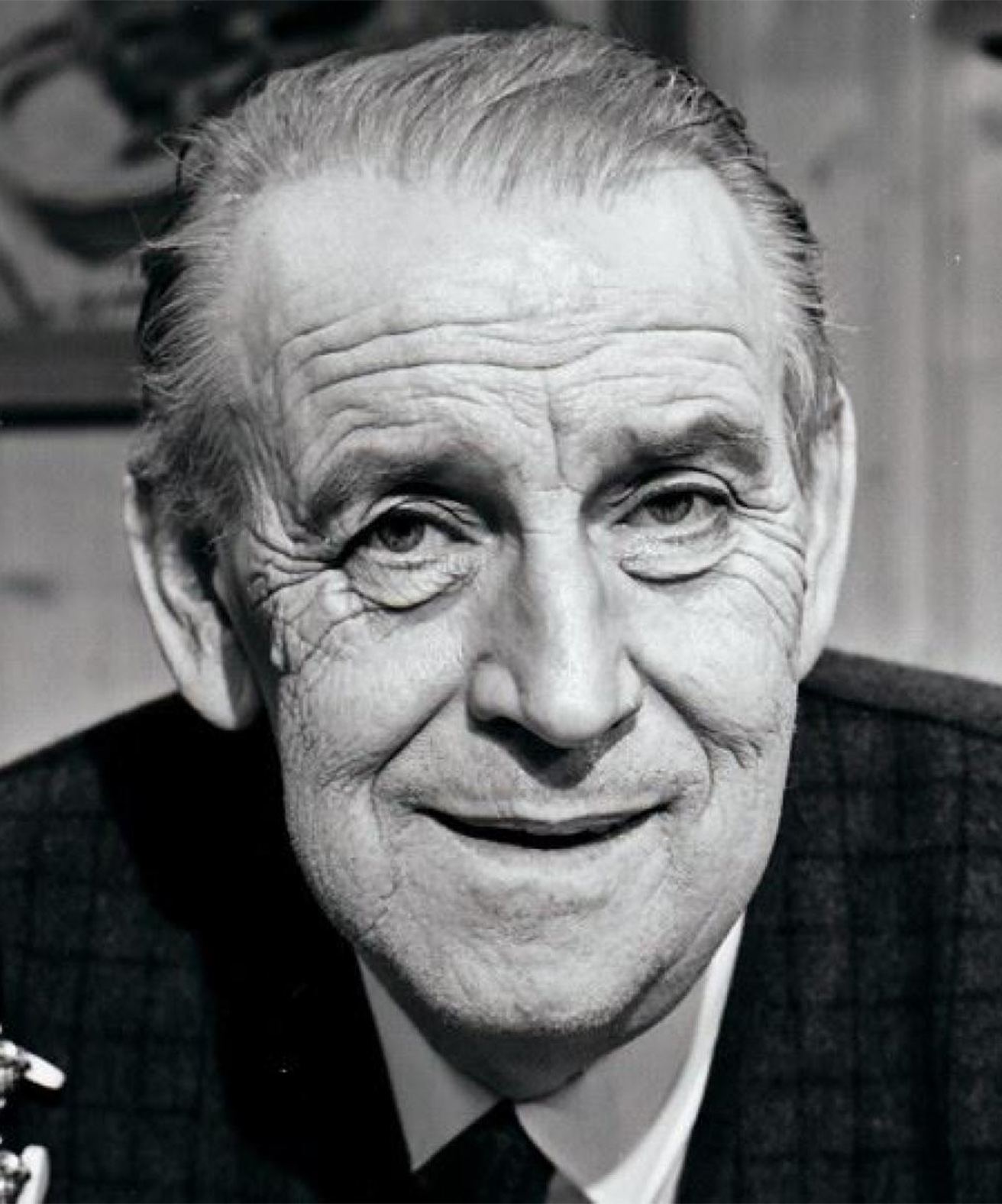

Первые книги Альфа Прёйсена для детей — «Lillebrors viser» и «Musevisa» (обе — 1949) — в известном смысле обязаны своим появлением NRK, так как представляли собой сборники детских песенок. И самая известная героиня Прёйсена — Старушка-крошка-с-чайную-ложку, которая изначально появилась на страницах журнала «Kooperatøren» (с рисунками автора), пришла в каждый норвежский дом тоже благодаря радио.

Прёйсен принимал участие в двух радиопрограммах для детей: «Lørdagsbarnetimen», адресованной младшим подросткам, и «Barnetimen for de minste» — для малышей и дошкольников. Вместе с Прёйсеном в радиопередачах принимали участие Эгнер Турбьёрн и Анне-Катарина Вестли. По мнению норвежской критики, передачи «Lørdagsbarnetimen» и «Barnetimen for de minste», в которых непременно звучали стихи, рассказы и сказки норвежских авторов, оказали существенное влияние на формирование детской культуры в послевоенной Норвегии и способствовали развитию норвежской детской литературы. В частности, для «Barnetimen for de minste» писал свои рассказы Руне Белсвик.

Цикл о Старушке-крошке-с-чайную-ложку принес Альфу Прёйсену широчайшую известность. Несколько поколений детей в Скандинавии, Великобритании и других англоязычных странах с удовольствием читали — и читают сегодня — о приключениях бодрой пожилой женщины, незаметно усваивая важные жизненные уроки, главный из которых — уважительное отношение к тем, кто рядом.

На русском языке пока издано немного произведений Альфа Прёйсена, но с самыми известными его героями наш читатель хорошо знаком. В 1960 году вышла из печати сказка «Про козлёнка, который умел считать до десяти» с иллюстрациями В. Сутеева; в дальнейшем она неоднократно издавалась в разных переводах, с рисунками разных художников. В 1968-м на студии «Союзмультфильм» был создан кукольный мультфильм «Козлёнок, который считал до десяти», признанный классикой отечественной мультипликации.

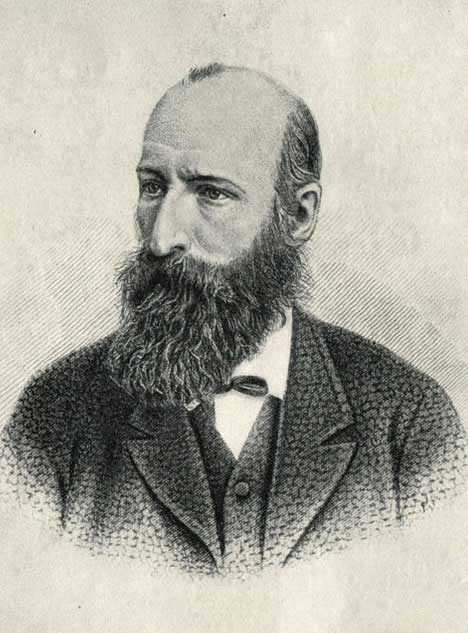

Неужели нигде не найдётся человек — не специалист, а просто читатель, который тут же кинется в книжные хранилища, едва услышав названия статей, написанных полтора века назад Александром Афанасьевым: «Дедушка домовой», «Ведун и ведьма», «Колдовство на Руси в старину», «Заметки о загробной жизни по славянским преданиям»… Если станет интересно, можно замахнуться и на фундаментальное, итоговое сочинение историка, фольклориста и литературоведа — «Поэтические воззрения славян на природу». Что же касается главного наследства, клада, добытого из колодца времени, то этим богатством, даже не сознавая того, владеем мы все, потому что «сказки Афанасьева» вплелись в сознание России не меньше, чем стихи Пушкина.

Александр Николаевич жил и работал в Петербурге и не ездил по далёким деревням, записывая сбивчивый лепет древних старушек. Он создал уникальное собрание отечественного фольклора усилием здравой мысли, вынес на свет то, что пребывало в небрежении. Значительная часть сказочных текстов была почерпнута в архивах; свои записи, сделанные в процессе работы над словарём, предоставил Владимир Иванович Даль; пригодились материалы других собирателей и отдельные немногочисленные наблюдения самого Афанасьева. Весь огромный материал нужно было осмыслить, обработать, классифицировать, структурировать — привести в порядок. И эта работа была сделана. Первые выпуски сказок (1855-1863) наполнялись ещё произвольно, просто по мере поступления текстов, но второе, настоящее издание (1863 года) представляло собой уже стройную систему с научным комментарием.

И в молодости, и позже Афанасьев интересовался самыми разными аспектами российской истории и литературы, активно сотрудничал с журналами «Современник», «Отечественные записки», но возрождением фольклора занимался всегда, до конца жизни. Это дело оказалось неспокойным и даже небезопасным. Например, сборник «Народные русские легенды» был запрещён обер-прокурором Синода и вышел в свет только после смерти составителя, в 1895 году в городе Берлине, а в России и вовсе только в 1914 году.

Даже к последней работе учёного у цензуры были всяческие претензии. Однако классическая теперь книга «Русские детские сказки», бережно собранная и обработанная Александром Николаевичем Афанасьевым, всё-таки появилась в 1870 году и стала корнем огромного дерева, которое плодоносит в нашей детской литературе по сей день.

И. Линкова

Сайт «Век перевода» сообщает: «Слава к Вронскому пришла с двух сторон: “просто так” — как почти ко всем много и долго занимавшимся поэтическим переводом поэтам, притом как к скандинависту, которых в Москве намного меньше, чем в Питере, а другая слава — от любителей научной фантастики, — их была в 60-70-е в СССР не одна сотня тысяч. Дело в том, что стихотворение Байрона оказалось вставлено в один из рассказов Рэя Брэдбери в его знаменитых “Марсианских хрониках”… Вставные переводы редко продолжают существование “вне” того произведения, где использованы, не припоминается ни единого случая, когда такой перевод стал бы классикой жанра — кроме приводимого ниже стихотворения Байрона в переводе Вронского. Ещё в самом начале 70-х годов Бахыт Кенжеев сказал составителю этой антологии: “Это лучше, чем оригинал”».

|

Не бродить уж нам ночами,

Хоть душа любви полна, И по-прежнему лучами Серебрит простор луна. Меч сотрёт железо ножен, И душа источит грудь, Вечный пламень невозможен, Сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюблёнными лучами Месяц тянется к земле, Не бродить уж нам ночами В серебристой лунной мгле. |

Лучше или не лучше — не возьмёмся судить, но если строчки перевода так западают в душу, что хочется повторять их «про себя» снова и снова, значит мы имеем дело с подлинной поэзией.

Самим Юрием Вронским написано не так уж много, однако среди его книг совсем нет конъюнктурных. Есть отличные стихи собственного сочинения, блистательные переводы с польского, румынского, норвежского, датского, исторические баллады, сборник рассказов о древнем Новгороде «Терем Юрия Онцифоровича», повесть «Юрьевская прорубь» и, наконец, снискавшая особую любовь читателей историческая книжка «Необычайные приключения Кукши из Домовичей».

Вот лишь несколько отзывов, почерпнутых из Интернета:

«Читал в детстве, помню до сих пор — значит очень хорошая книга… Только надо учитывать одно обстоятельство — мне (в детстве) она показалась довольно жестокой: младенцы на копьях, рабы и т.п.»

«В детстве эта книга произвела на меня огромное впечатление. Советую всем прочитать»

«Хорошая детская книжка. Много мелких подробностей, но при этом не затянутых. Поначалу читать непривычно из-за того, что предложения построены в настоящем времени (в большинстве книг в прошедшем), но быстро втягиваешься»

«Читал в десятилетнем возрасте, 25 лет назад, перечитывал и помню до сих пор. Прекрасная детская книга. Отличное сочетание познавательности и увлекательности, особенно для тех, кто неравнодушен к истории и приключениям»

А. Копейкин

23 июля – день, когда в России отмечается праздник всех любителей загородной жизни. Эта дата выбрана неслучайно — к середине лета дачные участки уже радуют своим урожаем, а работа на земле приносит первые плоды.

Первые дачи в России появились при Петре I, который раздавал земельные участки своим приближенным под Санкт-Петербургом. Изначально дачи были привилегией знати, но со временем стали доступны и среднему классу. В советский период дачи превратились в места для ведения приусадебного хозяйства, а сегодня они стали пространством для отдыха и самовыражения.

День дачника – это праздник не столько про участок, сколько про отношение к земле, труду и жизни. Главное — это ощущение уюта, простоты и радости от того, что создано своими руками.