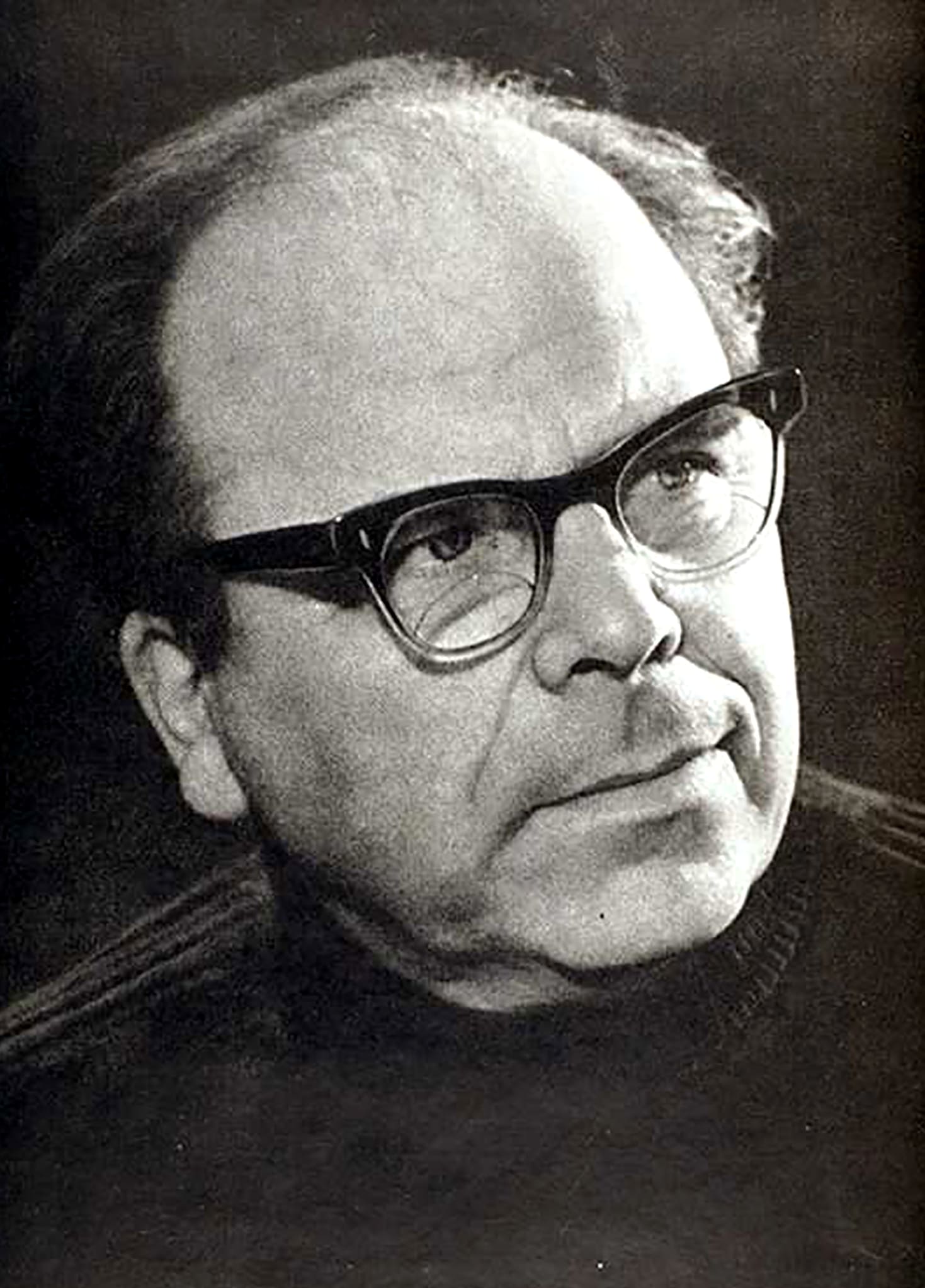

За год до рождения Лазаря Лагина в санкт-петербургской типографии А.С.Суворина вышла в переводе на русский язык повесть англичанина Ф.Энсти «Медный кувшин». А в 1938 году по воспоминаниям о ней и некоторым мотивам был написан всеми любимый «Старик Хоттабыч». Наивный и трогательный джинн 3732-х лет и 5-ти месяцев от роду оказался долговечнее прочих созданий писателя Лагина. «Бойкий памфлетист», он предпочитал разить в своих книгах загнивающих капиталистов. «Патент АВ», «Остров Разочарования», «Атавия Проксима» («Трагический астероид»), «Съеденный архипелаг», «Голубой человек»… — о большинстве из них помнят теперь только специалисты. Последний роман и вовсе представляет собой этакий литературный курьёз: в результате перемещения во времени герой «Голубого человека» оказывается в царской России, встречает там Ленина (да-да, Владимира Ильича) и постепенно втягивается в революционную борьбу. Как говорится, без комментариев.

Вот и получилось, что пережить своё время удалось одному «Хоттабычу». Да ещё, пожалуй, «Обидным сказкам» — ироническим и назидательным «басням в прозе».

А.Копейкин

«Королева. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах!

Профессор. Вы совершенно правы, ваше величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных приборов, почему произведения их отнесены наукой к разряду устного творчества. Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной вашего величества рукой ещё четыре строчки.

Королева. Ладно уж, диктуйте.

Профессор.

|

Травка зеленеет, |

Королева. Я напишу только “Травка зеленеет”. (Пишет.) Травка зе-не...

Входит Канцлер.

Канцлер (низко кланяясь). Доброе утро, ваше величество. Осмелюсь почтительнейше просить вас подписать один рескрипт и три указа.

Королева. Ещё писать! Хорошо. Но уж тогда я не буду дописывать “зенелеет”. Дайте сюда ваши бумажки!» (С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев»).

Конечно, есть ещё пушкинское «Лукоморье» и множество других обязательных в детстве стихов, но признайтесь, не с этого ли четверостишия началось ваше знакомство с русской поэзией?..

В большинстве случаев мы так и не добираемся до «гражданской» лирики Алексея Николаевича Плещеева — «о революционном подвиге, о верности демократическим убеждениям». Зато бесхитростно-умилительные строчки про солнышко и ласточку, про садик, который «свеж и зелен», про то, что «тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною…», остаются с нами на всю жизнь.

А вот тоже Плещеев, но уже не из Маршака, а из Носова, из рассказа «Дружок»:

|

«Скучная картина! |

Тут Дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал что было силы:

|

Что ты рано в гости, |

Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит:

— Верно, деточка, верно! Рано осень к нам пришла. Ещё ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень! Ты, миленький, хорошо стишки говоришь, хорошо!»

А.Копейкин

Стихи Евгения Трутнева писала с ранней юности, но первая публикация появилась лишь в 1936 году, когда один из её знакомых отнёс стихотворение «Любопытный Стёпа» в редакцию свердловской пионерской газеты «Всходы коммуны». С тех пор и начался профессиональный литературный путь Евгении Трутневой. Её лирические и сатирические стихотворения для детей начал печатать детский альманах «Боевые ребята», архангельская молодёжная газета «Северный комсомолец».

В 1938 году стихи Трутневой были включены в литературно-художественный альманах «Уральский современник» Свердловского отделения Союза писателей СССР. В этом же году стихотворения «Моделист», «Первый снег», «Дождь» были опубликованы в общественно-политической газете Пермского края «Звезда». В 1940 году у Евгении вышел первый сборник стихов «Подарок». Это были стихи о простом и добром мире предметов и явлений, который ребёнок видит с первых же дней своей сознательной жизни. Сборник пользовался популярностью, так как начинающему автору удалось конкретизировать большие, сложные понятия в образах, доступных пониманию малышей.

В этом же году она начала сотрудничать с журналом «Мурзилка», где были напечатаны многие её произведения. Об этом периоде жизни писательницы оставила свои воспоминания А. Барто, которая в то время была членом редколлегии.

В годы Великой Отечественной войны Евгения Трутнева много и напряжённо работала. Она заведовала литературной частью Пермского театра кукол, вела активную общественную работу — переписывалась с бойцами, сочиняла стихи для фронтовой газеты «За Родину», написанные ею инсценировки ставились в военных частях и госпиталях.

В этот период были написаны пьесы: «Птицы», «В тылу врага», «Сказка», «Снегуркина ёлка», а также сценарии конферансов, театральные частушки, с которыми театр выступал на гастролях. Произведения Евгении Трутневой печатались в журналах: «Дошкольное воспитание», «Литературный Урал», «Прикамье», «Уральский современник», у неё вышли сборники стихотворений «Родина» и «Стихи для детей».

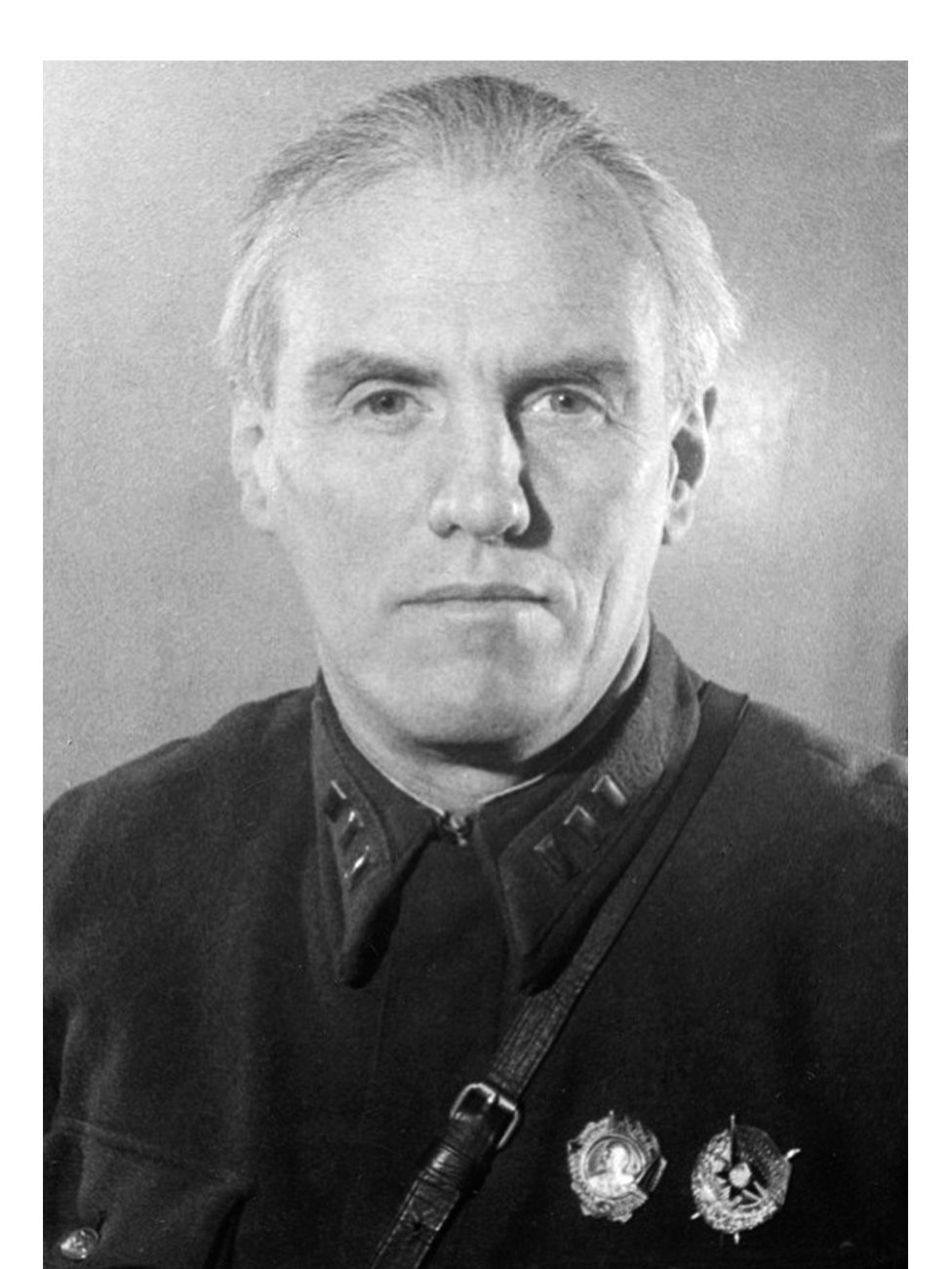

Судьбы «Серапионовых братьев» сложились по-разному. Кто-то (Л.Лунц) успел лишь заявить о себе и ушёл в самом начале, оставив критикам гадать: а что было бы, если… Кто-то (В.Каверин) прожил долгую, плодотворную и во всех отношениях достойную литературную жизнь. Иным из «Серапионов» повезло меньше, и они вынуждены были «приспособить» талант, который когда-то их всех объединял, «под государственные нужды».

Если перечислить все звания и награды, полученные Николаем Тихоновым на протяжении жизни, это займёт слишком много места. Не станем этого делать, несмотря на то что такой список многим показался бы весьма красноречивым. Не станем и сокрушаться о том, что изначально мощный поэтический дар, которым от природы был наделён Николай Семёнович, со временем поблёк и увял, — так уж сложилось. Лучше вспомним его стихи — молодые, энергичные, пламенные, отсылающие к поэзии Киплинга и Гумилёва.

|

Хочу, чтоб стих был тонок, словно шёлк,

Не для того, чтоб в шёпот перешёл. Но я сейчас сжимаю стих в комок Не для того, чтоб он дышать не мог, — А чтобы счастья полная строка Теплела где-то жилкой у виска, А чтобы стих, как свёрнутый клинок, Блистая, развернулся бы у ног. Ты грустно скажешь: не люблю клинков. И без стиха есть жилки у висков. Постылый блеск о стены разобью, Я строки дам клевать хоть воробью. Я их заставлю будничными быть, Как та тоска, которой не избыть, Та, чей озноб легко на горло лёг, Чтоб уж не стих, а я дышать не мог! |

Тихонов-прозаик особенно дорог нам как автор в своём роде уникальной книги о венгерском путешественнике Германе Вамбери (см.: ПОРТРЕТ КНИГИ: Путь под звёздами), не переиздававшейся для детей с 1974 года. Интересны также его повесть «От моря до моря» (1924), название которой напрямую взято у Киплинга, и сборник рассказов для юношества «Военные кони», впервые вышедший в 1927 году с иллюстрациями Николая Тырсы.

А.Копейкин

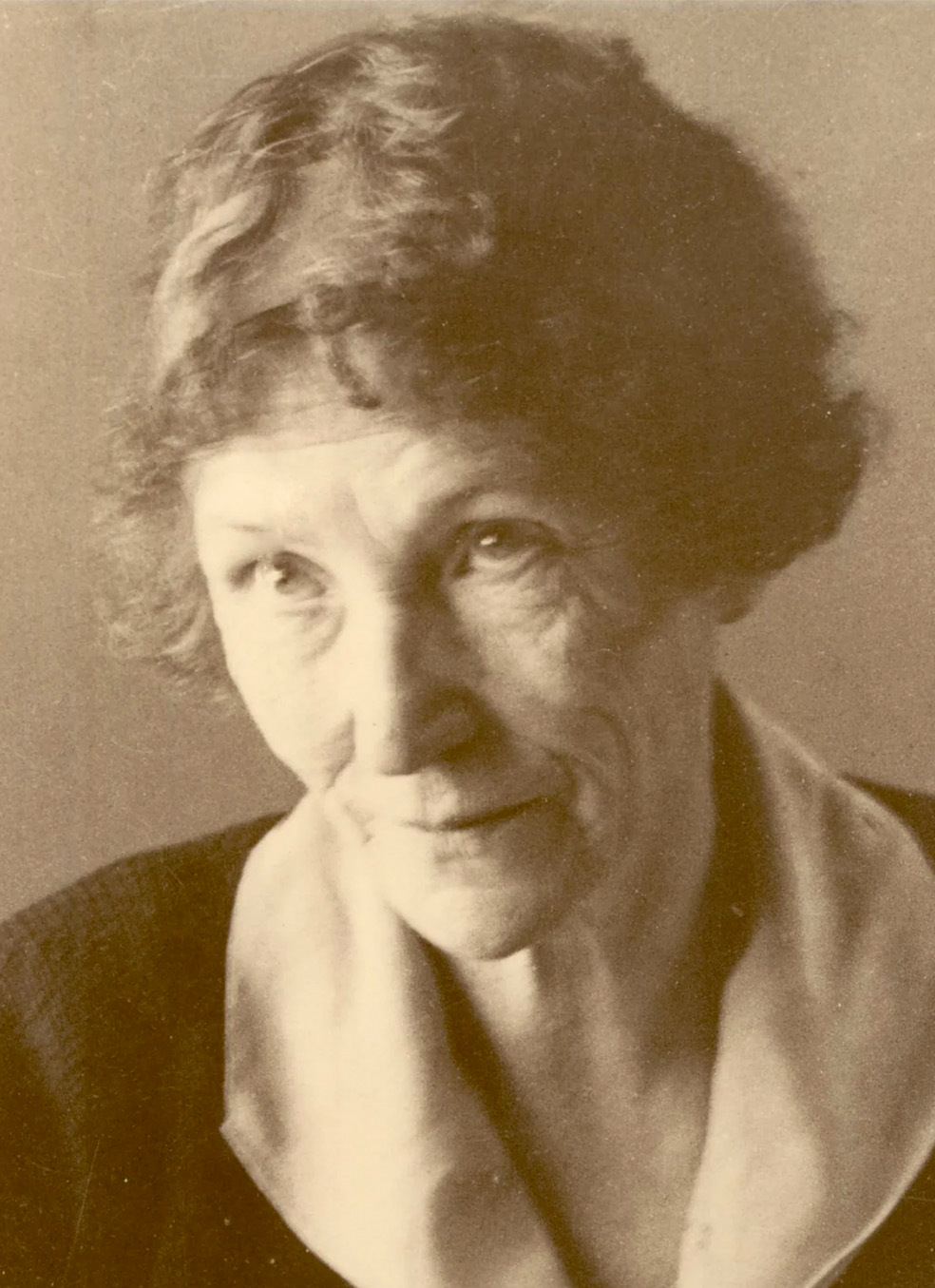

Героями исторических и биографических книг Маргариты Владимировны Ямщиковой, печатавшейся под строгим мужским псевдонимом Ал. Алтаев, были Микеланджело и Авраам Линкольн, Людвиг ван Бетховен и Фридрих Шиллер, Иван Грозный и Леонардо да Винчи, Сервантес и Данте, Ян Гус и Степан Разин, Рафаэль и Джордано Бруно, Иоганн Гутенберг и Пётр Ильич Чайковский…

«Надо, чтобы герой, — отмечала Маргарита Владимировна в своих записках, — пусть даже пришедший к нам из самой древней древности, показался человеком близким и понятным, целостным, чтобы он был способен вызвать в читателе прилив сильного чувства — отваги, ярости, презрения, любви».

Этому принципу писательница старалась следовать всю жизнь.

Интерес представляет также её книга мемуаров «Памятные встречи», в которой рассказывается о выдающихся русских писателях и художниках — Н.С.Лескове, В.М.Гаршине, И.Е.Репине, М.В.Нестерове…

А.Копейкин

Век научно-популярной литературы недолог. Проходит какой-нибудь десяток лет, и книжку, ещё недавно казавшуюся невероятно интересной, можно смело выбрасывать на помойку — устарела. И только над книгами Я.И.Перельмана беспощадное время не властно. «Занимательная алгебра», «Занимательная физика», «Занимательная астрономия», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика»… — все они переиздаются до сих пор, несмотря на то что с момента их создания наука, как говорится, шагнула далеко вперёд.

В школьные годы я никак не мог понять: зачем нужны скучные учебники, если все необходимые науки можно более чем успешно изучать по книгам Перельмана? Два томика «Занимательной физики» были зачитаны мною так, что восстановлению уже не подлежат, — распались на составляющие. А об одной книжке я особенно горюю. Это прижизненное (1935-го года) издание перельмановских «Фокусов и развлечений». Во время любого опыта книга обязательно должна была быть под рукой — вот и пострадала…

А.Копейкин

Жерару Филипу никогда не исполнится ни семьдесят, ни восемьдесят, ни девяносто. Актёр не успел состариться, и напрасно пытаться представить его себе стариком, — судьба подарила ему вечную молодость. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь, и в памяти нескольких поколений навсегда остался безрассудным смельчаком с открытой улыбкой, отважным и простодушным Фанфаном-Тюльпаном…